國人有“隔代修史”的傳統,二十四史中除這本《史記外》全是後人編寫的,我妄加揣測一下,大緻的原因應該不出一下幾條,或者兼而有之。

第一是立場問題。

史書作者肯定是文人,而且是比較優秀的文人,而古代“學而優則仕”,這樣的人大機率是官員,官員作為上層人士,就算不免有些不同意見,但立場起碼大體站在當朝一邊,是以嚴重影響其客觀性。

《史記》中,對漢高祖的記載,雖然并沒有避諱其無賴小人的一面,但對虛無缥缈的天命卻持支援态度,什麼“夢與神遇”、“斬白蛇”之類,一一記載,這無疑與其作為漢朝的臣子,對開國之君的崇敬、認為本朝秉承天命的立場有關。

第二是恩怨問題。

時代不夠久遠,寫作者很有可能和書中記載的人物有或多或少的瓜葛,筆下就會有偏頗。

曾經有種說法,“鴻門宴”的故事之是以記載的那麼詳細——幾位主角座位如何、言語如何,是因為主角之一的樊哙後人和太史公是好友,這固然是好事,但在故事中,樊哙将軍表現了過于多英雄氣概,恐怕和史實不一定符合,多半太史公的這位朋友美化先祖吧。

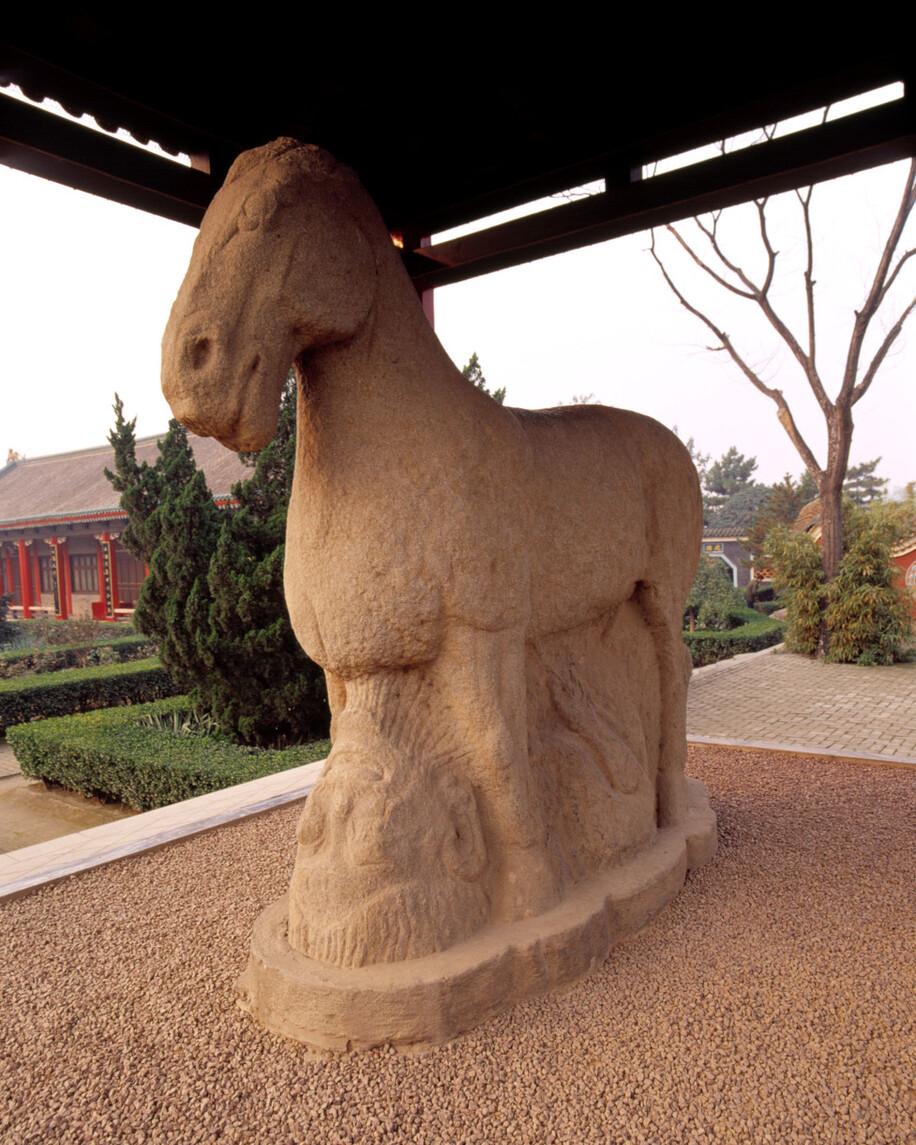

霍去病墓前石馬

另外,衛青、霍去病這類英雄人物竟然被寫進了《妄幸列傳》,應該也和他們的作為和太史公的政治理念不同有關。

第三是評價問題。

評價曆史人物,有所謂的“蓋棺定論”的說法,但這個“論”是否恰當,還要經曆時間的考驗,不經曆一些歲月,一些看似公允的評價可能會被推翻——畢竟有“隻緣身在此山中”的情況。

明朝的張居正就是個明的例子,死後先是被賜谥号,随即反轉被抄家,最後又被平反,可見沒有時間的錘煉,着急下結論實在不太靠譜。

張居正病逝,神宗為之辍朝,贈上柱國,谥“文忠”。 張居正逝世後的第四天,禦史雷士幀等七名言官彈劾潘晟,神宗命潘緻仕。潘晟乃張居正生前所薦,他的下台,表明了張居正的失寵。言官也把矛頭指向張居正。神宗于是下令抄家,并削盡其宮秩,迫奪生前所賜玺書、四代诰命,以罪狀示天下。而且張居正也險遭開棺鞭屍。家屬或餓死或流放,後萬曆在輿論的壓力下終止進一步的迫害。張居正在世時所用一批官員有的削職,有的棄市。天啟二年(1622年),天啟皇帝為張居正複官複蔭。

最後一點最為緻命,那就是自身安危。

如果說,上面幾點隻是影響史書的品質的話,這一點影響的可是書寫者的安全,《左傳》中的另一個太史及其兄弟不就是因為這原因躺在了血泊之中嗎?

《史記》作為開創性的通史,創作時這個傳統還沒有形成,是以一直寫到了司馬遷所處的時代,可以想見,一定會受到這些因素幹擾。

《孝武本紀》據說原來叫《今上本紀》,應該最初也是如實記載的,據說漢武帝看到後,很生氣,

漢武帝聞其述史記,取孝景及己本紀覽之,于是大怒,削而投之。于今此兩紀有錄無書。(《三國志》)

這段記載不知真假,但《漢武本紀》最後沒能傳世是事實。

現在看到這篇幾乎全部記載的是漢武帝封禅、求仙等大搞特搞的迷信的事迹。往後一看,不過是《封禅書》中關于漢武帝的一段加了一個六十字左右的開頭冒充的。

漢武帝

有一說一,雖然漢武帝在曆史上和秦始皇、唐太宗、宋太祖并列(秦皇漢武、唐宗宋祖),但在這段記載中,智商不高,先後被各種神棍、方士欺騙,同他英明神武的一貫形象完全不符。

公平說,漢武帝一生戰功赫赫,司馬即便如是記錄,那也是功大于過。但漢武帝自尊心太強,容不得半點指摘,甯願攤上沒有肚量的壞名聲也有去掉自己那篇,卻不知被頂替上這麼一篇東西去,不知該做和感想:功過兼有的一代雄主形象怎麼也好過一個一心長生,事事受人蒙蔽的庸人形象吧。