国人有“隔代修史”的传统,二十四史中除这本《史记外》全是后人编写的,我妄加揣测一下,大致的原因应该不出一下几条,或者兼而有之。

第一是立场问题。

史书作者肯定是文人,而且是比较优秀的文人,而古代“学而优则仕”,这样的人大概率是官员,官员作为上层人士,就算不免有些不同意见,但立场起码大体站在当朝一边,所以严重影响其客观性。

《史记》中,对汉高祖的记载,虽然并没有避讳其无赖小人的一面,但对虚无缥缈的天命却持支持态度,什么“梦与神遇”、“斩白蛇”之类,一一记载,这无疑与其作为汉朝的臣子,对开国之君的崇敬、认为本朝秉承天命的立场有关。

第二是恩怨问题。

时代不够久远,写作者很有可能和书中记载的人物有或多或少的瓜葛,笔下就会有偏颇。

曾经有种说法,“鸿门宴”的故事之所以记载的那么详细——几位主角座位如何、言语如何,是因为主角之一的樊哙后人和太史公是好友,这固然是好事,但在故事中,樊哙将军表现了过于多英雄气概,恐怕和史实不一定符合,多半太史公的这位朋友美化先祖吧。

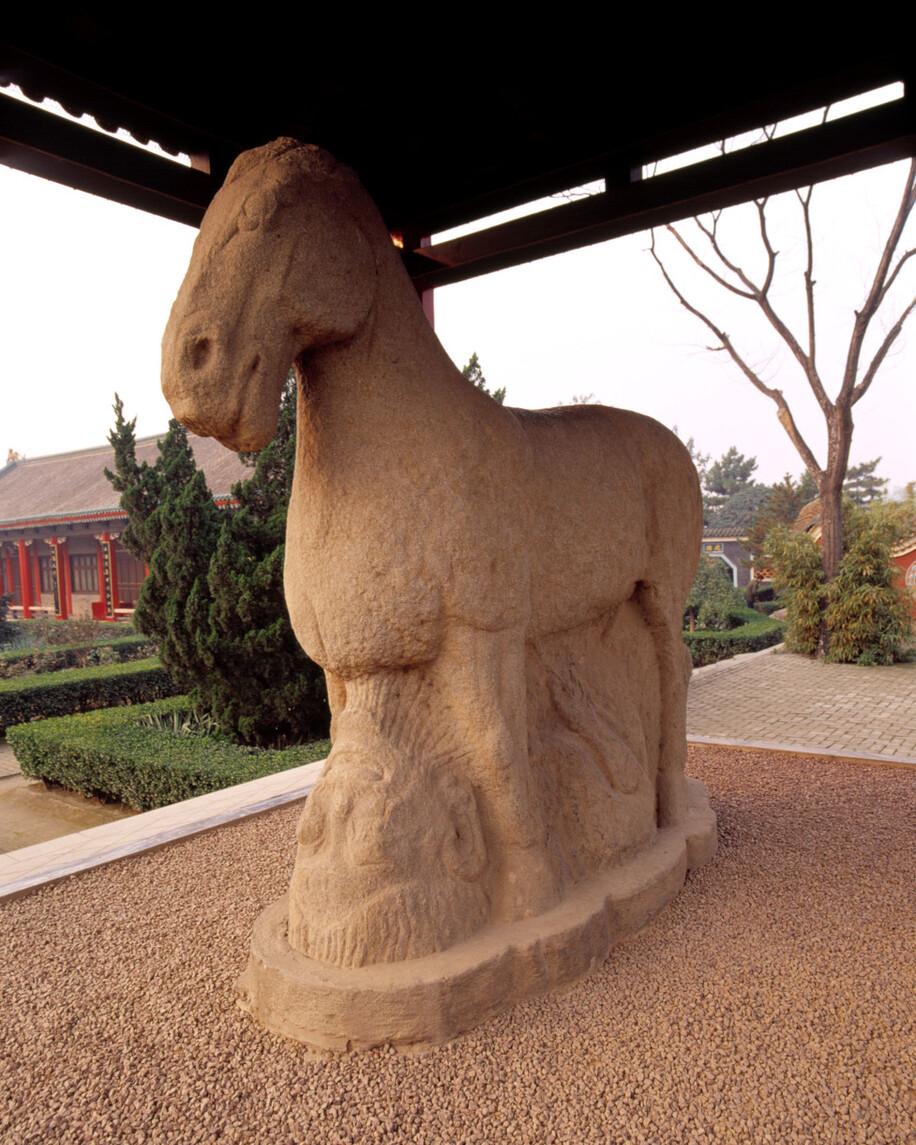

霍去病墓前石马

另外,卫青、霍去病这类英雄人物竟然被写进了《妄幸列传》,应该也和他们的作为和太史公的政治理念不同有关。

第三是评价问题。

评价历史人物,有所谓的“盖棺定论”的说法,但这个“论”是否恰当,还要经历时间的考验,不经历一些岁月,一些看似公允的评价可能会被推翻——毕竟有“只缘身在此山中”的情况。

明朝的张居正就是个明的例子,死后先是被赐谥号,随即反转被抄家,最后又被平反,可见没有时间的锤炼,着急下结论实在不太靠谱。

张居正病逝,神宗为之辍朝,赠上柱国,谥“文忠”。 张居正逝世后的第四天,御史雷士帧等七名言官弹劾潘晟,神宗命潘致仕。潘晟乃张居正生前所荐,他的下台,表明了张居正的失宠。言官也把矛头指向张居正。神宗于是下令抄家,并削尽其宫秩,迫夺生前所赐玺书、四代诰命,以罪状示天下。而且张居正也险遭开棺鞭尸。家属或饿死或流放,后万历在舆论的压力下终止进一步的迫害。张居正在世时所用一批官员有的削职,有的弃市。天启二年(1622年),天启皇帝为张居正复官复荫。

最后一点最为致命,那就是自身安危。

如果说,上面几点只是影响史书的质量的话,这一点影响的可是书写者的安全,《左传》中的另一个太史及其兄弟不就是因为这原因躺在了血泊之中吗?

《史记》作为开创性的通史,创作时这个传统还没有形成,所以一直写到了司马迁所处的时代,可以想见,一定会受到这些因素干扰。

《孝武本纪》据说原来叫《今上本纪》,应该最初也是如实记载的,据说汉武帝看到后,很生气,

汉武帝闻其述史记,取孝景及己本纪览之,于是大怒,削而投之。于今此两纪有录无书。(《三国志》)

这段记载不知真假,但《汉武本纪》最后没能传世是事实。

现在看到这篇几乎全部记载的是汉武帝封禅、求仙等大搞特搞的迷信的事迹。往后一看,不过是《封禅书》中关于汉武帝的一段加了一个六十字左右的开头冒充的。

汉武帝

有一说一,虽然汉武帝在历史上和秦始皇、唐太宗、宋太祖并列(秦皇汉武、唐宗宋祖),但在这段记载中,智商不高,先后被各种神棍、方士欺骗,同他英明神武的一贯形象完全不符。

公平说,汉武帝一生战功赫赫,司马即便如是记录,那也是功大于过。但汉武帝自尊心太强,容不得半点指摘,宁愿摊上没有肚量的坏名声也有去掉自己那篇,却不知被顶替上这么一篇东西去,不知该做和感想:功过兼有的一代雄主形象怎么也好过一个一心长生,事事受人蒙蔽的庸人形象吧。