作者:禅理君

編輯:禅理君

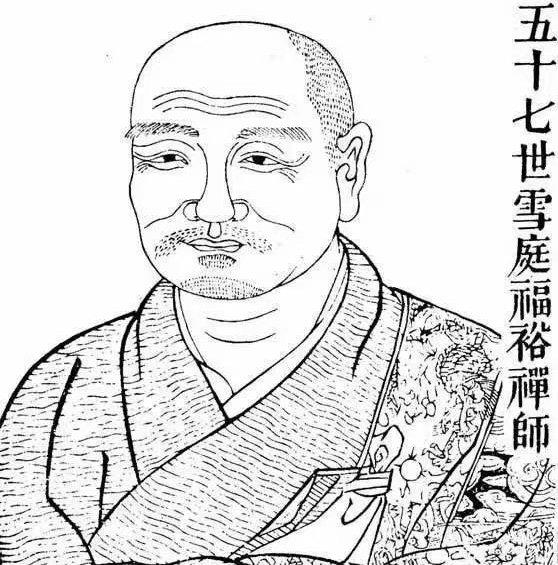

雪庭福裕禅師是元初著名的高僧,少林曆史上唯一被封為國公的僧人。在他的弘傳下,當時的京師全國釋子集會,福裕弟子三有其一,少林寺成為全國最有影響力的佛寺,統領全國寺院。裕公圓寂,元仁宗追贈福裕開府儀同三司,追封晉國公。裕公住持少林寺,不僅将曹洞大旗樹于少林,而且使少林寺達到了空前的繁盛,故被譽為功德可以與達摩祖師相比的“中興之祖”。

禅師的生平

雪庭福裕(1203年~1275年),元代名僧,字好問,号雪庭。俗姓張,太原文水(今山西省文水縣)人。福裕自幼聰明伶俐,“五歲解語,日誦千言。九歲入學,一目十行,鄉裡呼為‘聖小兒’。”宣宗貞祐元年(1213年),蒙古軍圍攻金中都(燕京,今北京)并攻占金朝原占據的河東、河北及山東等地;第二年再次圍攻并占領中都及其它地區,金宣宗被迫遷都開封。在這期間,福裕的父母死于戰亂之中。當時,福裕孤苦無依,後得一老比丘之助,遂促成入佛門之機緣。關于福裕出家的故事,溫玉成先生在《少林史話》一書中寫道:“有一次,他在路上遇到一位老和尚,勸他學佛,并且說‘能誦《法華經》就足夠了。’他回答說:‘佛法隻是讀《法華經》嗎?’老和尚被問住了,覺得他心胸很大,便領他到了仙岩寺,拜休林老和尚為師,說:‘此小兒是個龍象種子,可成大器。’”

1223年,二十一歲的福裕受具足戒,成為比丘。他和雙溪廣公一起侍奉休林老人七年,學有所成,乃赴燕京,投萬松行秀(1166年~1246年)學禅法,計十年之久(1231年~1241年)。萬松行秀為河内(今河南省沁陽)人,出家于邢州淨土寺,後至磁州(今河北磁縣)大明寺,谒青原下雪岩滿有所契悟。之後至淨土寺,構築萬松軒而自居,因有“萬松”之稱。随後,又住燕京萬壽寺。承安二年(1197年),遷大都之栖隐寺,晚轉燕京報恩寺,81歲寂。金明昌四年(1193年),萬松行秀禅師應金章宗之請入皇宮升座說法,受到尊崇,是當時中華第一名僧。

乙巳歲(1245年),忽必烈命福裕往少林寺建資戒大會,又命他在故裡文水縣建報恩寺,并賜以田地及财物。戊申年(1248年),定宗皇帝又下诏,命福裕住持哈喇和林的太平興國禅寺。次年(1249年),福裕受萬松老人之托,住持少林寺,時約六年之久。福裕至少林寺後,鼎力宣講佛法,廣收門徒。京師全國釋子集會,福裕弟子三有其一,少林寺成為全國最有影響力的佛寺,統領全國寺院。在他的努力下,先後收回佛寺237所,用來安置僧尼居住,恢複修行和傳法活動。

至元十二年(1275年)秋,裕公圓寂,世壽七十三,僧臘五十二,葬于少林寺塔林。皇慶元年(1312年),元仁宗追贈福裕開府儀同三司,追封晉國公。裕公也是以成為少林曆史上唯一被封為國公的僧人。裕公住持少林寺,不僅将曹洞大旗樹于少林,而且使少林寺達到了空前的繁盛,故被譽為功德可以與達摩祖師相比的“中興之祖”。

雪庭福裕救天下

雪庭福裕的時代正是元朝打天下的時候,這些蒙古人實行的政策是屠殺。每次他們攻打一座城池的時候,就會先派人去通知他們,如果反抗的話就一定屠城。當時成吉思汗的身邊有一個大臣叫做耶律楚材,他不是蒙古人,是契丹人,很受成吉思汗的器重,每次有事情,成吉思汗都會找他商量,是以他對成吉思汗的影響相當大。這個耶律楚材很崇尚佛家的禅宗,而且他的師傅是當時天下很有名的和尚萬松行秀,而雪庭福裕也是萬松的弟子。萬松行秀通過耶律楚材來勸解成吉思汗不要亂殺。

同時,萬松行秀的另外一些弟子也勸蒙古人不要殺:“你把他們都殺光了,那誰來養活你們啊?”暨南大學教授、元史專家馬明達先生在《千年少林•曆史篇》的講座中談到:“在廢除蒙古人的屠城政策中,嵩山少林寺起着非常重要的作用。我們不敢想象,一個遠在嵩山山谷裡面的少林寺,幾位在世外修行的高僧大德,怎麼能夠對當時的政治産生這麼大的影響!”“就是在金、元戰争中,雪庭福裕受他的老師萬松行秀之命,來住持少林寺;這時候,少林寺幾乎起了穩定天下的作用。隻是我們過去講少林寺的曆史,一直說‘十三棍僧救秦王’,豈不知‘雪庭福裕救天下’,救了多少生靈啊!”馬明達教授所提到的“幾位在世外修行的高僧大德”即是東林志隆、木庵性英、雪庭福裕等,他們都是萬松行秀的弟子。東林志隆在金貞佑三年(1215年)至元光元年(1222年)期間任少林寺住持,建立了少林藥局,以少林醫方服務本寺僧衆及百姓,享有盛譽,被稱為“佛門醫宗”。木庵性英于1225年至1233年任少林寺住持。

福裕禅師在任少林寺住持期間,福裕統領嵩山諸刹,并把嵩陽因戰亂而遭破壞的古寺修得“金碧一新”,“洛陽白馬,經筵不辍,皆師力也”。裕公每登壇講法,四衆雲集,“施者如丘山,來者如歸市”。裕公通群經,留有語錄數十萬言,惜已不傳。他還重整少林寺的下院永慶寺,恢複白馬寺,因緣會合,傾動一時。乙卯歲(1255年),憲宗宣命福裕至燕京,為延慶禅寺開山第一代住持。此後,福裕和國師、克什米爾人那摩發動了戊午佛道大辯論,恢複佛寺二百三十七所。

禅師的思想精髓

縱觀福裕禅師一生,究其思想精髓,無疑會受到當時文化背景的影響。在此,對福裕禅師的禅法思想和弘法主旨,分為兩部分單獨論述:

(一)禅法思想——遙承石頭西遷之“回互”的思想特色

雖然福裕博覽群書,精通教理,也擅長講法,但從個人角度出發,他并不提倡著書立說。這就給了解其禅法思想帶來極大難度,隻能從他與其師父還有他與門人對機講法過程中,遺留下的一些瑣碎資料當中,挖掘其禅法主旨。

據《福裕傳》載:福裕初次參萬松行秀禅師時,行秀大喜,一見面便許入室。秀問:“子從何得個消息,便恁麼來?”裕曰:“老老大大,向學人納敗阙作麼?”秀曰:“老僧過在何處?”裕曰:“學人且禮拜,暫為和尚蓋覆卻。”秀大喜,遂為印可,從此親炙十年。

從此處可知,萬松之問是偏位來,福裕的回答卻是正位去。“蓋覆”意為掩飾、不揭穿,實則是說法身遍一切處,本無來去,也無消息。這種巧妙的回答,非同凡響,顯示了福裕初學禅法,就對理事關系的透徹和參禅最忌觸“理事彼此”原則的熟練把握。

據《五燈全書》載:有僧問:“如何是祖師西來意?”裕師曰:“待乳峰點頭,即向汝道。”問:“如何是向上尊貴一路?”師曰:“漁歌驚起沙汀鹭,飛出蘆花不見蹤。”問:“九年面壁時如何?”師曰:“官不容針。”曰:“一花五葉時如何?”師曰:“私通車馬。”

“西來意”在此指,達摩大師所傳的見性成佛的宗旨,不立文字,明心見性,不可言說。故曰“待乳峰點頭時”再做回答。“尊貴一路”在此指見性成佛的方法,福裕禅師答道,漁歌起時汀鹭飛,飛而不見蹤迹。這是說正化為偏,偏又回向正,是教人偏正回互、理事疊代中審察不回互的道理,這就是“尊貴一路”。“面壁”就是指達摩大師的“凝注壁觀,籍教悟宗”的清淨禅,“官”指心這個器官,“針”指思緒雜念,心無纖塵,便是心離境,心離境即是禅。“一花五葉”指心起發生,心淨則無雜念。但如果雜念一起,則車馬也可通過。這裡所涉及到的“回互”思想很接近于石頭西遷之禅法“回互”的特色。

一日,少室文泰(福裕弟子),聞雪庭福裕主少林,乃往參叩。裕公曰:“當機一句試拈出看。”泰拟開口曰:“誰乃我何?”公曰:“這瘋癫漢。”泰曰:“仁義道中,且于一拜。”從此再執持10年,乃盡得洞上精髓。元至十九年(1282),遵福裕之囑托,入主少林法席。當時稱雪庭高弟也,有二泰一肅者,泰其一也。

由于少室文泰,是雪庭的高足,并從師身邊十年,其所學到的禅法說是“乃盡得洞上精髓”。由此可見,福裕所說的禅法,仍然是本着石頭、洞山的回互兼帶。故《宣授都僧省少林長老特賜光宗正法大禅師裕公碑》有“款龍庭而振舉宗風,敞五林而宏闡家教”之美譽。蓋言其禅法宗旨為少林以及天下曹洞宗的共同宗旨。

(二)弘法護教——有提倡“仁”治的傾向

從福裕禅師自己的碑文當中,其徒弟口述的字裡行間,反映出他積極以“仁”治世之理念。“銘曰:佛以仁傳,聖以仁治。其仁伊何,此心而已。混未嘗混,照徹大地。推未嘗推,淵澄止水。梁皇(梁武帝)有為,不諧其(達摩)旨。誰直其宗,曹溪東逝。逮我裕公,道還北矣……”

此處,門人慧慶明确指出,梁武帝雖然有為、善治,但是并沒有遵從達摩的禅法主旨。而“待我裕公,道還北矣”,說明了元朝皇帝遵從福裕的禅法以及“仁”治的思想,是以有“今上皇帝寵以贈典,言行而道大也”。蒙元當朝巨卿權臣遵奉皇帝之指令,撰立此碑,曰“雪庭福裕為佛”,曰“天子無上聖明”,他們之間的“互動”,推動了佛教在少林寺乃至中原地區的中興,其結合點,就是“仁”——“佛以仁傳,聖以仁治”。

同時,從福裕本人來說,他在向皇帝谏言之時的辭令也展現出“仁”治思想,元祥邁《辨僞錄》中這樣說道:少林翌日複上表雲:“和林上都北少林寺嗣祖雪庭野人誠惶誠恐,頓首頓首,謹言:聞舉直錯諸枉,能使枉者直……故聖賢間生應時設教。或洗之以道德。或封之以仁義。以防微後世之弊也。”

福裕這樣向皇帝谏言,希望君上能“聞舉直錯諸枉,能使枉者直;舉枉錯諸直,能使直者枉”。這就話最早出自《論語》之《為政篇》哀公問曰:“何為則民服?”孔子對曰:“舉直錯諸枉,則民服;舉枉錯諸直,則民不服。”作為少林住持,向皇帝谏言,沒有考慮過多的繁文缛節,直接引用孔子為政之理念,并說道“此二者是賞罰之源,治亂之根本”,隻有這樣,才能“封之以仁義,以防微後世之弊也”,這些都從側面反映了福裕禅師提倡儒教以“仁”治世的理念。

從以上諸多迹象表明,福裕禅師是一個佛儒兼通之大德,在弘法護教,中興少林的過程中,一直是提倡“仁”治的思想理念。

禅師對後世的影響

據明代淨柱禅師所輯《五燈會元續略》卷一、清代超永禅師編《五燈全書》卷六十一“福裕傳”中記載,福裕禅師以其學識精邃,修持嚴謹,名聞遠近。門徒甚衆,也引起當時朝廷的重視。忽必烈未登基時就曾潛至嵩山少林寺,命福裕禅師為其舉辦資戒法會。宋淳祐八年(1248年)奉诏入主和林興國寺,月餘後,即應召入内廷,奏對稱旨,辯答無礙,深得厚賞。不久,獲授都僧省之職,“總領釋教”。宋景定元年(1260年),奉即位不久的元世祖忽必烈之召,赴内廷和道士李志常等辯論,得勝後焚道門僞經四十五部,被賜為“光宗正法大禅師”。此後,複受請執掌燕京萬壽寺法席,達十四年。他還在和林、燕薊、長安、太原、洛陽五處建少林寺下院,至元十二年(1275年)于嵩陽圓寂。元皇慶元年(1312年),仁宗追封為“晉國公”,贈“大司空,開府儀同三司。”從這裡可以看出,福裕禅師對少林寺的貢獻是非常顯著的。在福裕禅師住持期間,少林寺不但恢複了元氣,而且比以前更加興盛了。是以後世都稱雪庭福裕為少林寺“中興之祖”,是實至名歸。而福裕對少林寺的感情異常深厚,時人稱他為“少林長老裕公”。可以說,雪庭福裕禅師對少林禅法的發揚光大,乃至對少林寺之後的發展,都起着舉足輕重的作用。

在少林寺塔林的中心位置,巍巍聳立着雪庭福裕禅師的靈塔,塔額是“宣授都僧省、少林長老、特賜光宗正法大禅師裕公塔”,由“宣授江淮都總攝、扶宗宏教大師、釋源白馬寺宗主龍川管錢”立額,時間是丁亥年(1287年)。這位龍川管錢和尚,就是參加戊午年佛道大辯論的“龍門縣抗講主行育”。幾乎所有到少林寺塔林參觀的遊客,都會在雪庭福裕禅師靈塔前駐足凝望,似乎都在體味着禅師扶危濟困、普度衆生的高尚情懷。

雪庭福裕禅師依照世俗宗族的傳承方式,在少林寺确立了一個師徒傳承體系,立“曹洞根本一宗”。正是由于這種家族譜系式的傳承方式,使少林寺師徒之間擁有濃濃的血緣深情,使少林寺的禅武文化得以延續和弘傳。福裕禅師定下的“少林七十字輩”為:“福慧智子覺,了本圓可悟。周洪普廣宗,道慶同玄祖。清淨眞如海,湛寂淳貞素。德行永延恒,妙體常堅固。心朗照幽深,性明鑒宗祚。衷正善禧祥,謹悫原濟度。雪庭為導師,引汝歸铉路。”在他之後的七百餘年來,少林弟子們一直堅守着福裕大師定下的宗統,有序傳承至今。