作者:禅理君

编辑:禅理君

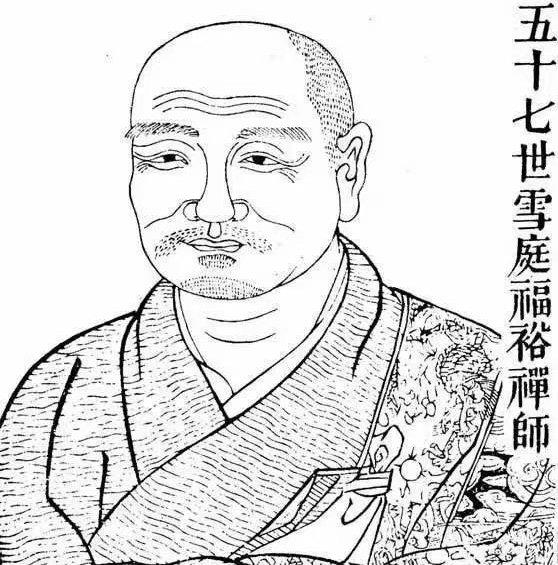

雪庭福裕禅师是元初著名的高僧,少林历史上唯一被封为国公的僧人。在他的弘传下,当时的京师全国释子集会,福裕弟子三有其一,少林寺成为全国最有影响力的佛寺,统领全国寺院。裕公圆寂,元仁宗追赠福裕开府仪同三司,追封晋国公。裕公住持少林寺,不仅将曹洞大旗树于少林,而且使少林寺达到了空前的繁盛,故被誉为功德可以与达摩祖师相比的“中兴之祖”。

禅师的生平

雪庭福裕(1203年~1275年),元代名僧,字好问,号雪庭。俗姓张,太原文水(今山西省文水县)人。福裕自幼聪明伶俐,“五岁解语,日诵千言。九岁入学,一目十行,乡里呼为‘圣小儿’。”宣宗贞祐元年(1213年),蒙古军围攻金中都(燕京,今北京)并攻占金朝原占据的河东、河北及山东等地;第二年再次围攻并占领中都及其它地区,金宣宗被迫迁都开封。在这期间,福裕的父母死于战乱之中。当时,福裕孤苦无依,后得一老比丘之助,遂促成入佛门之机缘。关于福裕出家的故事,温玉成先生在《少林史话》一书中写道:“有一次,他在路上遇到一位老和尚,劝他学佛,并且说‘能诵《法华经》就足够了。’他回答说:‘佛法只是读《法华经》吗?’老和尚被问住了,觉得他心胸很大,便领他到了仙岩寺,拜休林老和尚为师,说:‘此小儿是个龙象种子,可成大器。’”

1223年,二十一岁的福裕受具足戒,成为比丘。他和双溪广公一起侍奉休林老人七年,学有所成,乃赴燕京,投万松行秀(1166年~1246年)学禅法,计十年之久(1231年~1241年)。万松行秀为河内(今河南省沁阳)人,出家于邢州净土寺,后至磁州(今河北磁县)大明寺,谒青原下雪岩满有所契悟。之后至净土寺,构筑万松轩而自居,因有“万松”之称。随后,又住燕京万寿寺。承安二年(1197年),迁大都之栖隐寺,晚转燕京报恩寺,81岁寂。金明昌四年(1193年),万松行秀禅师应金章宗之请入皇宫升座说法,受到尊崇,是当时中华第一名僧。

乙巳岁(1245年),忽必烈命福裕往少林寺建资戒大会,又命他在故里文水县建报恩寺,并赐以田地及财物。戊申年(1248年),定宗皇帝又下诏,命福裕住持哈喇和林的太平兴国禅寺。次年(1249年),福裕受万松老人之托,住持少林寺,时约六年之久。福裕至少林寺后,鼎力宣讲佛法,广收门徒。京师全国释子集会,福裕弟子三有其一,少林寺成为全国最有影响力的佛寺,统领全国寺院。在他的努力下,先后收回佛寺237所,用来安置僧尼居住,恢复修行和传法活动。

至元十二年(1275年)秋,裕公圆寂,世寿七十三,僧腊五十二,葬于少林寺塔林。皇庆元年(1312年),元仁宗追赠福裕开府仪同三司,追封晋国公。裕公也因此成为少林历史上唯一被封为国公的僧人。裕公住持少林寺,不仅将曹洞大旗树于少林,而且使少林寺达到了空前的繁盛,故被誉为功德可以与达摩祖师相比的“中兴之祖”。

雪庭福裕救天下

雪庭福裕的时代正是元朝打天下的时候,这些蒙古人实行的政策是屠杀。每次他们攻打一座城池的时候,就会先派人去通知他们,如果反抗的话就一定屠城。当时成吉思汗的身边有一个大臣叫做耶律楚材,他不是蒙古人,是契丹人,很受成吉思汗的器重,每次有事情,成吉思汗都会找他商量,所以他对成吉思汗的影响相当大。这个耶律楚材很崇尚佛家的禅宗,而且他的师傅是当时天下很有名的和尚万松行秀,而雪庭福裕也是万松的弟子。万松行秀通过耶律楚材来劝解成吉思汗不要乱杀。

同时,万松行秀的另外一些弟子也劝蒙古人不要杀:“你把他们都杀光了,那谁来养活你们啊?”暨南大学教授、元史专家马明达先生在《千年少林•历史篇》的讲座中谈到:“在废除蒙古人的屠城政策中,嵩山少林寺起着非常重要的作用。我们不敢想象,一个远在嵩山山谷里面的少林寺,几位在世外修行的高僧大德,怎么能够对当时的政治产生这么大的影响!”“就是在金、元战争中,雪庭福裕受他的老师万松行秀之命,来住持少林寺;这时候,少林寺几乎起了稳定天下的作用。只是我们过去讲少林寺的历史,一直说‘十三棍僧救秦王’,岂不知‘雪庭福裕救天下’,救了多少生灵啊!”马明达教授所提到的“几位在世外修行的高僧大德”即是东林志隆、木庵性英、雪庭福裕等,他们都是万松行秀的弟子。东林志隆在金贞佑三年(1215年)至元光元年(1222年)期间任少林寺住持,创建了少林药局,以少林医方服务本寺僧众及百姓,享有盛誉,被称为“佛门医宗”。木庵性英于1225年至1233年任少林寺住持。

福裕禅师在任少林寺住持期间,福裕统领嵩山诸刹,并把嵩阳因战乱而遭破坏的古寺修得“金碧一新”,“洛阳白马,经筵不辍,皆师力也”。裕公每登坛讲法,四众云集,“施者如丘山,来者如归市”。裕公通群经,留有语录数十万言,惜已不传。他还重整少林寺的下院永庆寺,恢复白马寺,因缘会合,倾动一时。乙卯岁(1255年),宪宗宣命福裕至燕京,为延庆禅寺开山第一代住持。此后,福裕和国师、克什米尔人那摩发动了戊午佛道大辩论,恢复佛寺二百三十七所。

禅师的思想精髓

纵观福裕禅师一生,究其思想精髓,无疑会受到当时文化背景的影响。在此,对福裕禅师的禅法思想和弘法主旨,分为两部分单独论述:

(一)禅法思想——遥承石头西迁之“回互”的思想特色

虽然福裕博览群书,精通教理,也擅长讲法,但从个人角度出发,他并不提倡著书立说。这就给了解其禅法思想带来极大难度,只能从他与其师父还有他与门人对机讲法过程中,遗留下的一些琐碎资料当中,挖掘其禅法主旨。

据《福裕传》载:福裕初次参万松行秀禅师时,行秀大喜,一见面便许入室。秀问:“子从何得个消息,便恁么来?”裕曰:“老老大大,向学人纳败阙作么?”秀曰:“老僧过在何处?”裕曰:“学人且礼拜,暂为和尚盖覆却。”秀大喜,遂为印可,从此亲炙十年。

从此处可知,万松之问是偏位来,福裕的回答却是正位去。“盖覆”意为掩饰、不揭穿,实则是说法身遍一切处,本无来去,也无消息。这种巧妙的回答,非同凡响,显示了福裕初学禅法,就对理事关系的透彻和参禅最忌触“理事彼此”原则的熟练把握。

据《五灯全书》载:有僧问:“如何是祖师西来意?”裕师曰:“待乳峰点头,即向汝道。”问:“如何是向上尊贵一路?”师曰:“渔歌惊起沙汀鹭,飞出芦花不见踪。”问:“九年面壁时如何?”师曰:“官不容针。”曰:“一花五叶时如何?”师曰:“私通车马。”

“西来意”在此指,达摩大师所传的见性成佛的宗旨,不立文字,明心见性,不可言说。故曰“待乳峰点头时”再做回答。“尊贵一路”在此指见性成佛的方法,福裕禅师答道,渔歌起时汀鹭飞,飞而不见踪迹。这是说正化为偏,偏又回向正,是教人偏正回互、理事迭代中审察不回互的道理,这就是“尊贵一路”。“面壁”就是指达摩大师的“凝注壁观,籍教悟宗”的清净禅,“官”指心这个器官,“针”指思绪杂念,心无纤尘,便是心离境,心离境即是禅。“一花五叶”指心起发生,心净则无杂念。但如果杂念一起,则车马也可通过。这里所涉及到的“回互”思想很接近于石头西迁之禅法“回互”的特色。

一日,少室文泰(福裕弟子),闻雪庭福裕主少林,乃往参叩。裕公曰:“当机一句试拈出看。”泰拟开口曰:“谁乃我何?”公曰:“这疯癫汉。”泰曰:“仁义道中,且于一拜。”从此再执持10年,乃尽得洞上精髓。元至十九年(1282),遵福裕之嘱托,入主少林法席。当时称雪庭高弟也,有二泰一肃者,泰其一也。

由于少室文泰,是雪庭的高足,并从师身边十年,其所学到的禅法说是“乃尽得洞上精髓”。由此可见,福裕所说的禅法,仍然是本着石头、洞山的回互兼带。故《宣授都僧省少林长老特赐光宗正法大禅师裕公碑》有“款龙庭而振举宗风,敞五林而宏阐家教”之美誉。盖言其禅法宗旨为少林以及天下曹洞宗的共同宗旨。

(二)弘法护教——有提倡“仁”治的倾向

从福裕禅师自己的碑文当中,其徒弟口述的字里行间,反映出他积极以“仁”治世之理念。“铭曰:佛以仁传,圣以仁治。其仁伊何,此心而已。混未尝混,照彻大地。推未尝推,渊澄止水。梁皇(梁武帝)有为,不谐其(达摩)旨。谁直其宗,曹溪东逝。逮我裕公,道还北矣……”

此处,门人慧庆明确指出,梁武帝虽然有为、善治,但是并没有遵从达摩的禅法主旨。而“待我裕公,道还北矣”,说明了元朝皇帝遵从福裕的禅法以及“仁”治的思想,所以有“今上皇帝宠以赠典,言行而道大也”。蒙元当朝巨卿权臣遵奉皇帝之命令,撰立此碑,曰“雪庭福裕为佛”,曰“天子无上圣明”,他们之间的“互动”,推动了佛教在少林寺乃至中原地区的中兴,其结合点,就是“仁”——“佛以仁传,圣以仁治”。

同时,从福裕本人来说,他在向皇帝谏言之时的辞令也体现出“仁”治思想,元祥迈《辨伪录》中这样说道:少林翌日复上表云:“和林上都北少林寺嗣祖雪庭野人诚惶诚恐,顿首顿首,谨言:闻举直错诸枉,能使枉者直……故圣贤间生应时设教。或洗之以道德。或封之以仁义。以防微后世之弊也。”

福裕这样向皇帝谏言,希望君上能“闻举直错诸枉,能使枉者直;举枉错诸直,能使直者枉”。这就话最早出自《论语》之《为政篇》哀公问曰:“何为则民服?”孔子对曰:“举直错诸枉,则民服;举枉错诸直,则民不服。”作为少林住持,向皇帝谏言,没有考虑过多的繁文缛节,直接引用孔子为政之理念,并说道“此二者是赏罚之源,治乱之根本”,只有这样,才能“封之以仁义,以防微后世之弊也”,这些都从侧面反映了福裕禅师提倡儒教以“仁”治世的理念。

从以上诸多迹象表明,福裕禅师是一个佛儒兼通之大德,在弘法护教,中兴少林的过程中,一直是提倡“仁”治的思想理念。

禅师对后世的影响

据明代净柱禅师所辑《五灯会元续略》卷一、清代超永禅师编《五灯全书》卷六十一“福裕传”中记载,福裕禅师以其学识精邃,修持严谨,名闻远近。门徒甚众,也引起当时朝廷的重视。忽必烈未登基时就曾潜至嵩山少林寺,命福裕禅师为其举办资戒法会。宋淳祐八年(1248年)奉诏入主和林兴国寺,月余后,即应召入内廷,奏对称旨,辩答无碍,深得厚赏。不久,获授都僧省之职,“总领释教”。宋景定元年(1260年),奉即位不久的元世祖忽必烈之召,赴内廷和道士李志常等辩论,得胜后焚道门伪经四十五部,被赐为“光宗正法大禅师”。此后,复受请执掌燕京万寿寺法席,达十四年。他还在和林、燕蓟、长安、太原、洛阳五处建少林寺下院,至元十二年(1275年)于嵩阳圆寂。元皇庆元年(1312年),仁宗追封为“晋国公”,赠“大司空,开府仪同三司。”从这里可以看出,福裕禅师对少林寺的贡献是非常显著的。在福裕禅师住持期间,少林寺不但恢复了元气,而且比以前更加兴盛了。所以后世都称雪庭福裕为少林寺“中兴之祖”,是实至名归。而福裕对少林寺的感情异常深厚,时人称他为“少林长老裕公”。可以说,雪庭福裕禅师对少林禅法的发扬光大,乃至对少林寺之后的发展,都起着举足轻重的作用。

在少林寺塔林的中心位置,巍巍耸立着雪庭福裕禅师的灵塔,塔额是“宣授都僧省、少林长老、特赐光宗正法大禅师裕公塔”,由“宣授江淮都总摄、扶宗宏教大师、释源白马寺宗主龙川管钱”立额,时间是丁亥年(1287年)。这位龙川管钱和尚,就是参加戊午年佛道大辩论的“龙门县抗讲主行育”。几乎所有到少林寺塔林参观的游客,都会在雪庭福裕禅师灵塔前驻足凝望,似乎都在体味着禅师扶危济困、普度众生的高尚情怀。

雪庭福裕禅师依照世俗宗族的传承方式,在少林寺确立了一个师徒传承体系,立“曹洞根本一宗”。正是由于这种家族谱系式的传承方式,使少林寺师徒之间拥有浓浓的血缘深情,使少林寺的禅武文化得以延续和弘传。福裕禅师定下的“少林七十字辈”为:“福慧智子觉,了本圆可悟。周洪普广宗,道庆同玄祖。清净眞如海,湛寂淳贞素。德行永延恒,妙体常坚固。心朗照幽深,性明鉴宗祚。衷正善禧祥,谨悫原济度。雪庭为导师,引汝归铉路。”在他之后的七百余年来,少林弟子们一直坚守着福裕大师定下的宗统,有序传承至今。