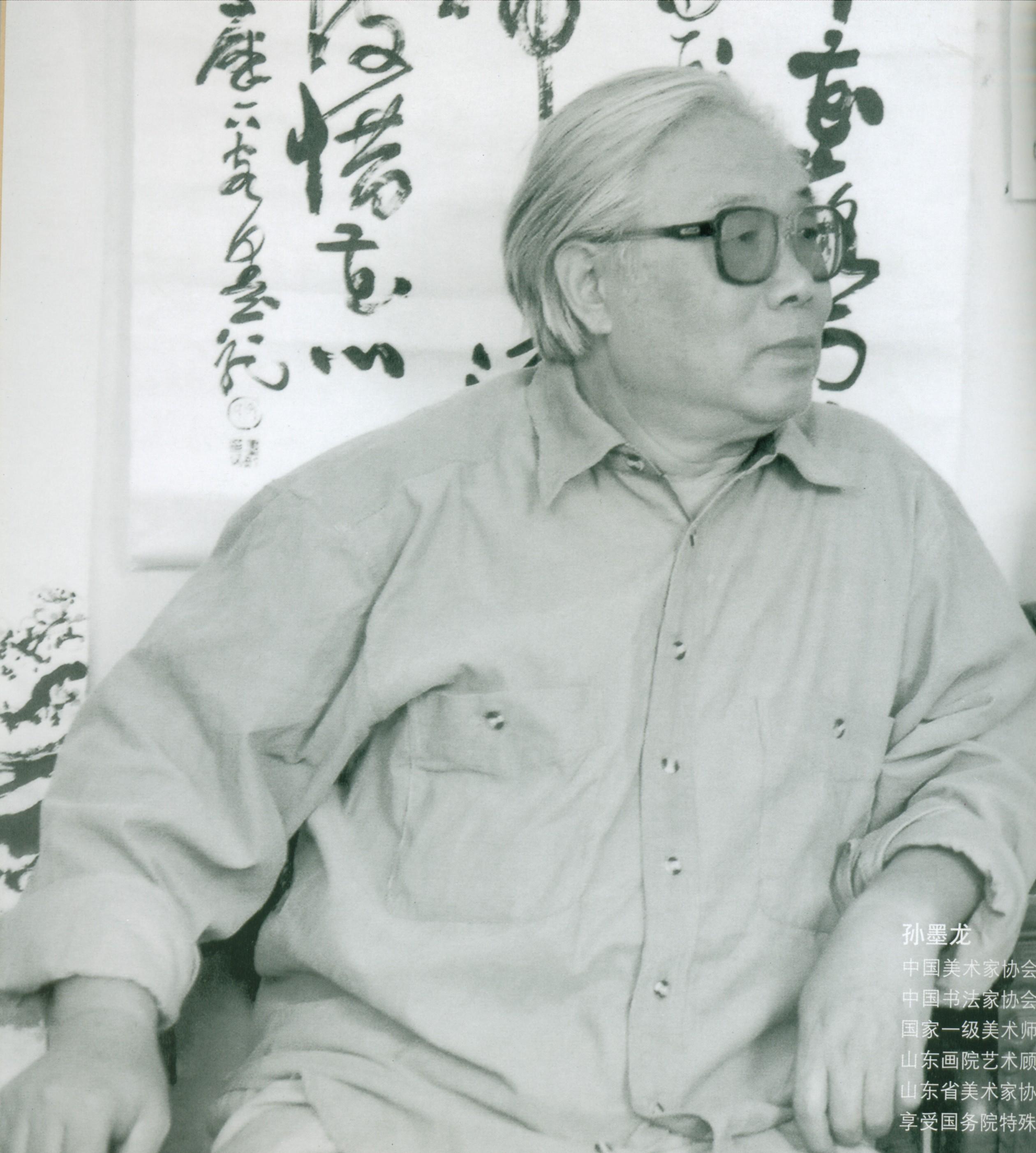

孫墨龍先生(1931年——2021年)山東省招遠市人。師承堂兄孫其峰教授成為專業書畫家。先後任職 山東省美術館、山東畫院。生前為國家一級美術師、中國美術家協會會員、中國書法家協會會員,曾任山東省《青年報》美術編輯,山東美術館專業畫家、創作部主任,山東省畫院 一級美術師,山東畫院藝術顧問、省美協顧問、山東省青年美協名譽主席、山東大學東方藝術研究院教授、山東省藝術品鑒定委員會委員。

孫墨龍先生

作為一名與共和國同步成長起來的畫家,孫墨龍先生追求真理、胸襟坦蕩、為人謙和、不趨時尚、不求聞達,作為一個正直的人與做一個真誠的藝術家是他人生的目标,也是他已曆八十餘年人生歲月孜孜以求的。觀他的花鳥畫,多取材于山鄉野趣,無意中趨向與山水的結合,這不僅拓寬、深化了花鳥畫的空間,而且也創造出一種清新的意境。入境就是入情,寫景就是寫情,身臨其境,才得其情。孫墨龍的人物畫,多以鄉農村姑、民間風情、古人詞曲入題,感人心者,莫先乎情。他的書法的醇厚而有韻緻,蘊含着一種書卷雅氣,率真簡逸而不死守繩墨,純樸靈透而不媚俗甜膩。在他的作品中,我們不僅讀出了生活氣息、藝術美感,也讀出了他本人的人格品位與理想信念,無疑,他是一位人品、藝品俱佳、德高望重的老藝術家,他在筆墨間流落出青春不老的生命藝術的力量。

孫墨龍作品

書畫貴在童子功

孫墨龍先生1931年出生于山東省招遠市書香門第,幼時受到良好的家庭教育,秉承了民族文化與道德傳統,為人處事正派豁達,為其日後的人生與藝術之旅奠定了堅實的基礎。“書法和文學在青少年時學習是最具有優勢的。”孫墨龍先生說。在他的腦海裡,兒時習書作畫的時光也是最美、最難忘的。

“我出生在招遠石對頭村的書香門第。父輩兄弟四個。其峰兄是長子長孫,比我大11歲。他從小由舅父王友石指導寫字學畫。我時常偎依桌邊、炕沿,看大哥畫畫,大嫂染窗花。我學畫畫的夢就從那時開始了。我開始寫字,也塗些枯木寒鴉之類的墨筆畫。其峰兄還據池鳌這名字的典故,贈我字墨卿,後改為墨龍。後來他為學畫離開家鄉去北平了,我繼續在家鄉國小讀書。有一位閻先生特别愛教古文,經常在班上抑揚頓挫地讀,有滋有味。于是我們帶蠟燭或小油燈,天不亮就到學校背書。到我15歲離開國小時,就能背誦許多古文了。我學書自兒時便有日課,開始習楷書,臨顔真卿、錢南園,稍長則臨習隸書《西狹頌》、《鮮于璜》,《張遷碑》。草書則臨習、品讀張旭、張芝、懷素的《古詩四帖》、《冠軍帖》、《小草千字文》以及黃庭堅《李白憶舊遊詩》等。沒想到這點古文與書法的童子功使我在後來書畫的道路上長期受益。”孫墨龍先生說。

孫墨龍先生善隸書,特别是《張遷碑》,喜愛它的方筆、厚重而多變,他在多年的臨習中注重吸收其它漢隸中所具有的共性成份,還分别從漢簡碑石、銅器銘刻、磚文瓦當等文物中汲取營養,在多類風格中對隸書進行互補和取舍改造,終于形成了自已拙重樸厚、靈動率真的隸書風格。書法既是藝術,更是文化,是一種真正對國家、對社會、對人類具有滋養作用的内在性的價值藝術。在孫墨龍先生的書法中我們看到了感受到了一種境界,它是由較高的文化藝術修養和由這種修養培養起來的美好靈魂。

怎一個情字了得

藝術是情感的語言,要有感而發,發而有情。回看孫墨龍先生的藝術道路,這情、意二字也不知從什麼時候起就成了他藝術承壓的至高無上、執着求之的境界。談及此,孫墨龍先生說:“也許是我的導師、堂兄孫其峰教授的教誨和潛移默化,也許是博大精深的中華民族的傳統藝術精華感召了我,也許是一個全新時代精神對我心靈的激發,也許是我當年做青年報記者時,走遍山東大地,衆多農村青年朋友給我的親切的友情和激勵,也許還有其他原因,但是我的藝術生涯确實形成了強烈而濃郁的民族情、時代情和生活情,牢牢地構築了我的創作思想基礎,這就使我的作品帶上了強烈的時代和生活屬性!”

那是1985年,周思聰先生來濟南辦展,她說:“藝術是情感的結晶,是情感的火花,一個情感淡漠的人是不可能成為藝術家的,不講形式就沒有藝術,而形式又要用情感去創造。”也正是這簡短的話語,指引了孫墨龍藝術追求的航向。他先後做過青年團幹部、青年報記者、美術編輯,為了工作他走遍了齊魯大地,交了很多農民朋友,畫下了難以數計的寫生與速寫。生活的體驗、工作的磨煉,練就了他勤奮好學的精神與對生活的敏銳觀察力,使他的藝術從開始便與現實生活緊密聯系在一起,感同身受、物我相契成為他繪畫創作的精神支點,成為他尋覓詩情畫意和展現一種歸于本真的活力與美感的源泉。

孫墨龍先生的人物畫分為現代人物和古典人物,其中現代人物畫主要以他所熟悉的鄉農村姑為主,他将樸素、平凡的勞動場景詩畫為水墨圖景,表現出了他對現實生活的熱愛與詩意的關注。敏銳的觀察力與捕捉新生活美感的能力,使他筆下的鄉村生活與人物展現出了情趣十足、意味無盡的特點。在古典人物作品中,李清照、蒲松齡與聊齋人物是孫墨龍先生偏愛的題材,展現出了他對古典美學與傳統文化精神的體悟與意會,如若不然,是難以以如此精煉的筆墨、單純的語言、恰到好處地濃縮複雜的詞義、心境、情緒于簡潔的畫面之中的。

孫墨龍先生常說:“人物,作為藝術形象應該有各自的靈性、素質和特定環境下的不同情感,應以人物的情動人,不能把人物隻當做筆墨的載體或畫面形式的道具。現在翻看《烈屬門前》、《山泉》、李易安詞意畫《凝眸圖》、《柳泉居士》等作品,仍然情韻四溢,不能自己。還是那句話,怎一個情字了得。”

從自然中撷取靈感

藝術家一旦把握住一個自然對象,這個對象就不再屬于自然了,這不屬于自然的“自然”就包含着藝術家的深情。這不屬于自然的“自然”就是對自然的一種“偏見”,一種“錯覺”,這種“錯覺”,人與人不一樣,是關系藝術家的感情的,這裡所謂錯覺就是作者的感情發現。這就是孫墨龍先生所感悟到的藝術創作真谛。

孫墨龍先生近年多作花鳥畫,他所鐘情的題材與表現對象大多取自鄉野,他說:“當代畫家不能僅僅把眼光對準文人畫和幾筆痛快的筆墨揮灑而忽視創造性,逸筆草草的時代基本結束,畫家應該身體力行,在生活中發現和創造。”因而他筆下的梅花,高潔冷逸、孤傲典雅、清新俏麗,其中蘊含了他自身的精神與情感寄托,具有抒發胸臆的象征與隐喻性。畫竹畫百合,孫墨龍先生頗具原創性,他直接面對生活中的竹子,捕捉其不息的生命活力,雖沿用雙勾畫法,卻充滿新生活的清新氣息。而一部電視劇《懸崖百合》使他真正愛上了百合花,特别是野百合花那種含蓄、素雅、從容、自然與率真的品質使他常常惦念于心,他筆下的野百合花及枝莖以墨線遊走為舒緩的曲線,不同的曲線交錯組合,構成空間分割的秩序和層次,枝葉錯落有緻,花朵姿态各異,他以自己的觀察寫生為依據,在紙上寫情,移情,使之富于情感和生命力,表現出自然天真、清爽豐潤的氣息和美感。

很多人說孫墨龍先生的麻雀有趣味,他說:“這與我兒時喂養小麻雀有關,從剛長羽毛到熟悉人情,可以放飛,飛到房頂,一喚即到。自然在畫時就更難表現出它的習性。記得兒時分工看場園,傍晚場邊老樹上,映着夕陽,群雀聚噪的情景,也時常喚動我的情思。随着年齡的增長,心中不時在問,家鄉場邊天外,幾度夕陽紅,幾多雀兒在叫。”

“五十年枕硯尋夢,惚兮恍兮,神與物遊,或花或草,貌離神合,返璞歸真;六十載墨海遊龍,深也淺也,奔蛇走虬,是颠是素,心醉墨韻,我在其中。”先進的文化藝術,應當崇尚民族情,崇尚真善美,崇尚時代感,做到這一點并不容易,它需要藝術家轉變觀念,敏感于時代脈搏,而孫墨龍先生正是從藝術的本質出發,悉心體悟現實生活對自己的沖撞與啟迪,總結、歸納了從自然到藝術的精神勞動過程。他始終站在精神的制高點上,來營造自己的藝術世界,因而,他不愧為時代的歌者。 文 傅曉燕