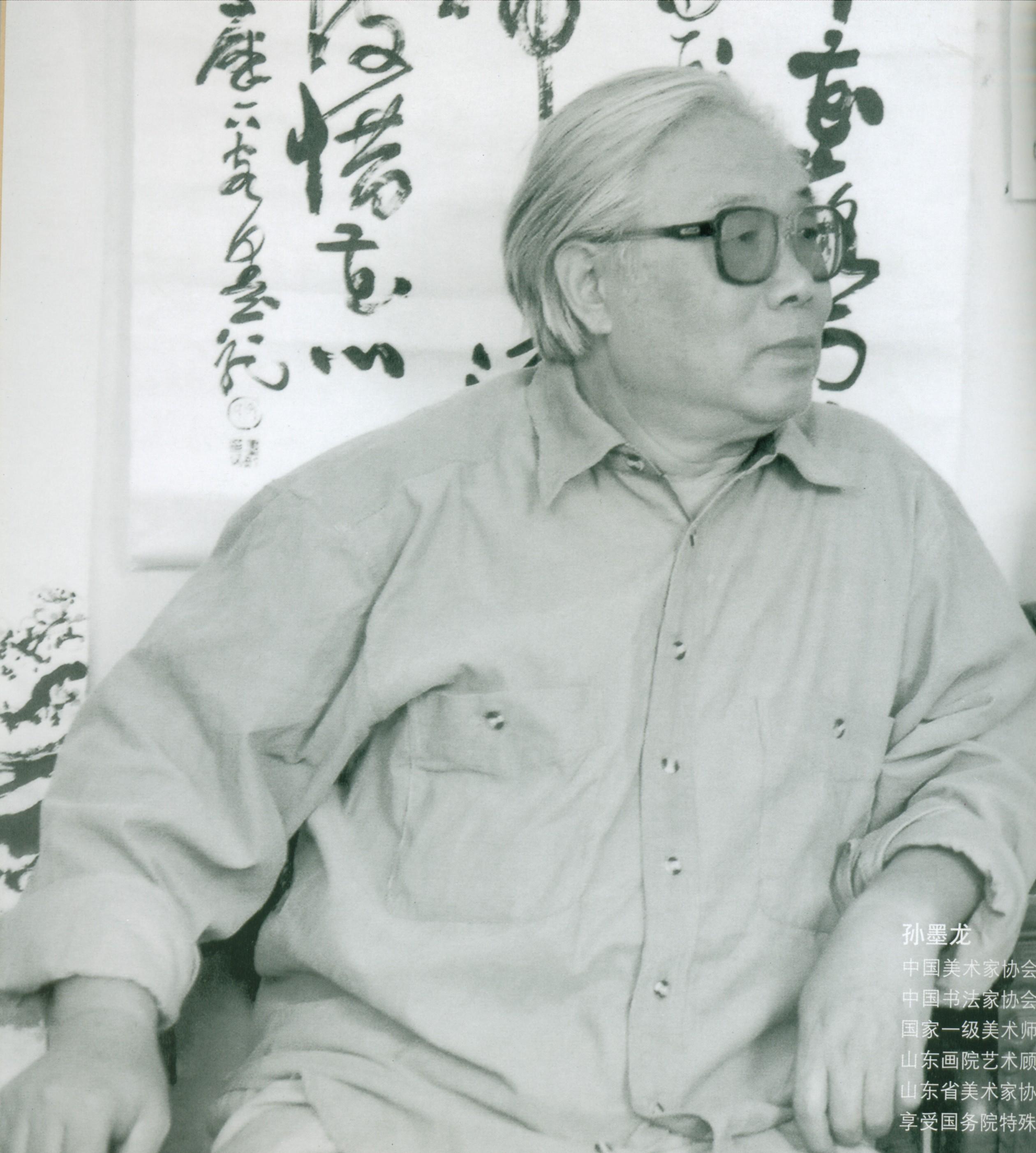

孙墨龙先生(1931年——2021年)山东省招远市人。师承堂兄孙其峰教授成为专业书画家。先后任职 山东省美术馆、山东画院。生前为国家一级美术师、中国美术家协会会员、中国书法家协会会员,曾任山东省《青年报》美术编辑,山东美术馆专业画家、创作部主任,山东省画院 一级美术师,山东画院艺术顾问、省美协顾问、山东省青年美协名誉主席、山东大学东方艺术研究院教授、山东省艺术品鉴定委员会委员。

孙墨龙先生

作为一名与共和国同步成长起来的画家,孙墨龙先生追求真理、胸襟坦荡、为人谦和、不趋时尚、不求闻达,作为一个正直的人与做一个真诚的艺术家是他人生的目标,也是他已历八十余年人生岁月孜孜以求的。观他的花鸟画,多取材于山乡野趣,无意中趋向与山水的结合,这不仅拓宽、深化了花鸟画的空间,而且也创造出一种清新的意境。入境就是入情,写景就是写情,身临其境,才得其情。孙墨龙的人物画,多以乡农村姑、民间风情、古人词曲入题,感人心者,莫先乎情。他的书法的醇厚而有韵致,蕴含着一种书卷雅气,率真简逸而不死守绳墨,纯朴灵透而不媚俗甜腻。在他的作品中,我们不仅读出了生活气息、艺术美感,也读出了他本人的人格品位与理想信念,无疑,他是一位人品、艺品俱佳、德高望重的老艺术家,他在笔墨间流落出青春不老的生命艺术的力量。

孙墨龙作品

书画贵在童子功

孙墨龙先生1931年出生于山东省招远市书香门第,幼时受到良好的家庭教育,秉承了民族文化与道德传统,为人处事正派豁达,为其日后的人生与艺术之旅奠定了坚实的基础。“书法和文学在青少年时学习是最具有优势的。”孙墨龙先生说。在他的脑海里,儿时习书作画的时光也是最美、最难忘的。

“我出生在招远石对头村的书香门第。父辈兄弟四个。其峰兄是长子长孙,比我大11岁。他从小由舅父王友石指导写字学画。我时常偎依桌边、炕沿,看大哥画画,大嫂染窗花。我学画画的梦就从那时开始了。我开始写字,也涂些枯木寒鸦之类的墨笔画。其峰兄还据池鳌这名字的典故,赠我字墨卿,后改为墨龙。后来他为学画离开家乡去北平了,我继续在家乡小学读书。有一位阎先生特别爱教古文,经常在班上抑扬顿挫地读,有滋有味。于是我们带蜡烛或小油灯,天不亮就到学校背书。到我15岁离开小学时,就能背诵许多古文了。我学书自儿时便有日课,开始习楷书,临颜真卿、钱南园,稍长则临习隶书《西狭颂》、《鲜于璜》,《张迁碑》。草书则临习、品读张旭、张芝、怀素的《古诗四帖》、《冠军帖》、《小草千字文》以及黄庭坚《李白忆旧游诗》等。没想到这点古文与书法的童子功使我在后来书画的道路上长期受益。”孙墨龙先生说。

孙墨龙先生善隶书,特别是《张迁碑》,喜爱它的方笔、厚重而多变,他在多年的临习中注重吸收其它汉隶中所具有的共性成份,还分别从汉简碑石、铜器铭刻、砖文瓦当等文物中汲取营养,在多类风格中对隶书进行互补和取舍改造,终于形成了自已拙重朴厚、灵动率真的隶书风格。书法既是艺术,更是文化,是一种真正对国家、对社会、对人类具有滋养作用的内在性的价值艺术。在孙墨龙先生的书法中我们看到了感受到了一种境界,它是由较高的文化艺术修养和由这种修养培养起来的美好灵魂。

怎一个情字了得

艺术是情感的语言,要有感而发,发而有情。回看孙墨龙先生的艺术道路,这情、意二字也不知从什么时候起就成了他艺术承压的至高无上、执着求之的境界。谈及此,孙墨龙先生说:“也许是我的导师、堂兄孙其峰教授的教诲和潜移默化,也许是博大精深的中华民族的传统艺术精华感召了我,也许是一个全新时代精神对我心灵的激发,也许是我当年做青年报记者时,走遍山东大地,众多农村青年朋友给我的亲切的友情和激励,也许还有其他原因,但是我的艺术生涯确实形成了强烈而浓郁的民族情、时代情和生活情,牢牢地构筑了我的创作思想基础,这就使我的作品带上了强烈的时代和生活属性!”

那是1985年,周思聪先生来济南办展,她说:“艺术是情感的结晶,是情感的火花,一个情感淡漠的人是不可能成为艺术家的,不讲形式就没有艺术,而形式又要用情感去创造。”也正是这简短的话语,指引了孙墨龙艺术追求的航向。他先后做过青年团干部、青年报记者、美术编辑,为了工作他走遍了齐鲁大地,交了很多农民朋友,画下了难以数计的写生与速写。生活的体验、工作的磨炼,练就了他勤奋好学的精神与对生活的敏锐观察力,使他的艺术从开始便与现实生活紧密联系在一起,感同身受、物我相契成为他绘画创作的精神支点,成为他寻觅诗情画意和体现一种归于本真的活力与美感的源泉。

孙墨龙先生的人物画分为现代人物和古典人物,其中现代人物画主要以他所熟悉的乡农村姑为主,他将朴素、平凡的劳动场景诗画为水墨图景,表现出了他对现实生活的热爱与诗意的关注。敏锐的观察力与捕捉新生活美感的能力,使他笔下的乡村生活与人物展现出了情趣十足、意味无尽的特点。在古典人物作品中,李清照、蒲松龄与聊斋人物是孙墨龙先生偏爱的题材,体现出了他对古典美学与传统文化精神的体悟与意会,如若不然,是难以以如此精炼的笔墨、单纯的语言、恰到好处地浓缩复杂的词义、心境、情绪于简洁的画面之中的。

孙墨龙先生常说:“人物,作为艺术形象应该有各自的灵性、素质和特定环境下的不同情感,应以人物的情动人,不能把人物只当做笔墨的载体或画面形式的道具。现在翻看《烈属门前》、《山泉》、李易安词意画《凝眸图》、《柳泉居士》等作品,仍然情韵四溢,不能自己。还是那句话,怎一个情字了得。”

从自然中撷取灵感

艺术家一旦把握住一个自然对象,这个对象就不再属于自然了,这不属于自然的“自然”就包含着艺术家的深情。这不属于自然的“自然”就是对自然的一种“偏见”,一种“错觉”,这种“错觉”,人与人不一样,是关系艺术家的感情的,这里所谓错觉就是作者的感情发现。这就是孙墨龙先生所感悟到的艺术创作真谛。

孙墨龙先生近年多作花鸟画,他所钟情的题材与表现对象大多取自乡野,他说:“当代画家不能仅仅把眼光对准文人画和几笔痛快的笔墨挥洒而忽视创造性,逸笔草草的时代基本结束,画家应该身体力行,在生活中发现和创造。”因而他笔下的梅花,高洁冷逸、孤傲典雅、清新俏丽,其中蕴含了他自身的精神与情感寄托,具有抒发胸臆的象征与隐喻性。画竹画百合,孙墨龙先生颇具原创性,他直接面对生活中的竹子,捕捉其不息的生命活力,虽沿用双勾画法,却充满新生活的清新气息。而一部电视剧《悬崖百合》使他真正爱上了百合花,特别是野百合花那种含蓄、素雅、从容、自然与率真的品质使他常常惦念于心,他笔下的野百合花及枝茎以墨线游走为舒缓的曲线,不同的曲线交错组合,构成空间分割的秩序和层次,枝叶错落有致,花朵姿态各异,他以自己的观察写生为依据,在纸上写情,移情,使之富于情感和生命力,表现出自然天真、清爽丰润的气息和美感。

很多人说孙墨龙先生的麻雀有趣味,他说:“这与我儿时喂养小麻雀有关,从刚长羽毛到熟悉人情,可以放飞,飞到房顶,一唤即到。自然在画时就更难表现出它的习性。记得儿时分工看场园,傍晚场边老树上,映着夕阳,群雀聚噪的情景,也时常唤动我的情思。随着年龄的增长,心中不时在问,家乡场边天外,几度夕阳红,几多雀儿在叫。”

“五十年枕砚寻梦,惚兮恍兮,神与物游,或花或草,貌离神合,返璞归真;六十载墨海游龙,深也浅也,奔蛇走虬,是颠是素,心醉墨韵,我在其中。”先进的文化艺术,应当崇尚民族情,崇尚真善美,崇尚时代感,做到这一点并不容易,它需要艺术家转变观念,敏感于时代脉搏,而孙墨龙先生正是从艺术的本质出发,悉心体悟现实生活对自己的冲撞与启迪,总结、归纳了从自然到艺术的精神劳动过程。他始终站在精神的制高点上,来营造自己的艺术世界,因而,他不愧为时代的歌者。 文 傅晓燕