楊沂孫,字詠春,号子輿,晚署濠叟,清代恬莊人。清代著名書法家,古文字學家,金石學家,詩人。

清代書壇,帖碑更替,篆隸大興,各種書體盡呈姿态,真可謂百花齊放,百家争鳴。就篆書藝術而言,清代已跨越了宋元明三朝的低谷而重新崛起,并有突破性的發展,堪稱超轶唐宋, 直追秦漢。

01不願以書迎合世好

楊沂孫,字子輿,号詠春,晚署濠叟,江蘇常熟人。5歲由其父楊希钰親自教授讀書,耳濡目染間培養了楊沂孫“獨是詩歌則不然,早歲亦複有寄托”的詩情。

楊沂孫早年求學于常州,師從學者李兆洛。道光二十三年,楊沂孫中舉後,任安徽鳳陽知府。後以丁父憂去官。曾經營農商,家業大約因太平天國戰亂而中落,此後便經常往來于家鄉常熟和安徽之間,以筆墨自給。

常熟的趙宗德、宗建兄弟,在城北有一處園林“半畝園”,環境十分幽美。園中有一座舊山樓,收藏古籍、書畫、碑帖數萬卷,是常熟文化名流經常聚會之地。楊沂孫、泗孫兄弟與趙氏兄弟交厚,是半畝園常客。賞花飲酒之餘,自然有詩作。

同治十一年,時在京任太仆寺卿的内閣學士翁同龢,以丁母憂回家鄉常熟守制。趙次候在半畝園安排了一次頗具規模的雅集,邀請了常熟的許多名流。楊沂孫、泗孫兄弟亦予座。席間,鑒賞金石碑帖。暢論書畫之藝,楊沂孫與翁同龢也互相交換了關于漢唐碑刻的看法。

大約60歲以後的數年,楊沂孫主要在皖城,以賣字為生計。此時書名已著,生活并不成問題,也不願以書迎合世好,邀寵謀利。

光緒七年,楊沂孫痰壅氣塞,飲食不進,延至初五日午時,帶病辭世,享年68歲。

02自立面目,另辟新境

楊氏篆書能在“鄧派”的影響下而自立面目,将出土碑版和古器物文字自然揉合而不露痕迹,創造出峻利端莊的篆書風格,另辟新境,一時為學者所好。

道鹹以降,碑學一枝獨秀。文化禁锢的大環境依舊讓學者們噤若寒蟬。考據成為一種主要的治學途徑,金石學、文字學帶動的學術思潮繼續發酵。進入道光年間,一方面,阮元、包世臣、錢泳、姚元等碑派的書家依然在社會上具有很大的影響,取法金石碑刻、重視篆隸書體的風氣一直在延續。另一方面,繼鄧石如、伊秉绶等碑派代表人物的推崇後,取法碑版刻石的途徑得到了學者們的廣泛實踐。

在碑學迅速發展蔓延的過程中,湧現出許多出入金石碑刻、具有獨特個人風格的碑派書法大家,楊沂孫便是其中之一。

《清史稿·鄧石如傳》提到了有關楊沂孫在篆隸書方面的記載“篆隸宗石如而多自得。”鄧石如的學篆曆程是先以二李入門,後變革取法于碑刻,又富有前瞻性地提出了“彜器款識”之說。但由于受到時代的局限性,這類文字并沒有被大量發掘,是以鄧石如的篆書少了金文韻。

而沂孫作為晚石如幾十載的後輩,無論在學習環境或是學習資料上都有得天獨厚的條件,加上沂孫天資聰慧,對文字訓诂等國小研究通徹,故他能繼鄧石如後成為書壇承上啟下之人。

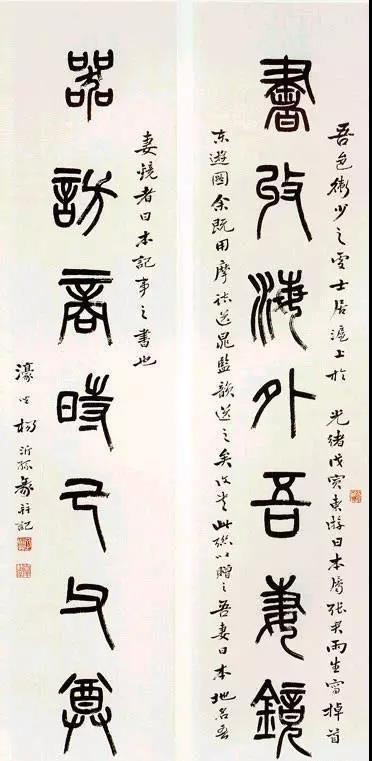

《在昔篇》 局部

03回溯追古,以金入書

舉凡卓有成就的書法家與書學研究均能自成體系,時有新見高識,唐代孫過庭所撰《書譜》堪稱書文合一之典範,楊沂孫亦如此。

楊沂孫的創作理念在他的書論《在昔篇》、《與兒輩論書三十則》中有悉數記載,這些書學觀貫穿了他整個篆書創作曆程。

《在昔篇》完撰于去世的前一年,光緒六年庚辰,以四言詩的形式,用筆墨實踐其書寫理論,即它既是一部精辟入微的書法創作理論又是一部精彩絕倫的書法作品。總體來說,楊沂孫作為文字學家、書法家,創造性地從這兩個角度切入,将古文字的發展與書法創作融合。

在書論開頭,楊沂孫回顧了文字的發展曆程:“在昔倉沮,寔佐黃帝。始變結繩,爰造書契……曆數千年,毋敢或貳。迄乎周宣,史籀繁麗。”

考慮到沂孫所處的時代還未發現甲骨文,是以這裡的古文字指籀文。籀文而後小篆,而後隸書,而後真草,曆經了一個“國小陵替”的過程。文字的演變秉着求工實難,乘變趨易的原則,書法也是以“古意漸漓,真形無幾。”古文字的發展日漸衰落,以古文字為載體的書法也逐漸淡出書家們的視線。是以,古文字書法的興衰與古文字學發展休戚相關。

“秦并天下未久,故小篆之垂于金石者不多。其可見于今者,唯泰山、琅邪兩石刻數十字而已。峄山碑文雖全而轉相摹仿,失其真意。世所傳之小篆,不知與秦類乎?其不類乎?”小篆字形須以《說文解字》為依據,不可無中生有。而《說文解字》中小篆數量有限,限制了古文字書法的創作的範圍。為此,楊沂孫提出應在小篆的基礎上參考金石鼎器的銘文,将青銅器文字與小篆相融合,不僅起到查漏補缺的作用,還可以對小篆寫法進行創新。

加之流傳下來的石鼓文字因為年代久遠,經曆了風蝕雨淋,字形模糊。有的原刻久佚,隻有翻刻本流傳。這些資料遠遠沒有青銅器銘文來得可靠,是以楊沂孫說:“唯此吉金,亘古弗敝……藏山埋土,時出為瑞。閱世常新,曆世無改。”

由于金文的特殊屬性,相比于石鼓文更具有穩定性,不太容易受到自然的侵蝕,隻要埋藏于山土之下,幾千年後依舊可以較為清晰地顯現出文字原始的面貌,這是金文的優勢之一。

金文的内容基本上都反映了當時的社會生活,對于書家創作來講,文字更具有實用性,這是金文的另一優勢。

金文字型整齊遒麗,古樸厚重,脫去小篆傳統寫法單一性,線條與結構變化多樣,以金入書, 很大程度上提升了書家們的創作空間。前朝的書家們由于環境的影響,缺少許多信而有證的史料,有的未能跳出二李的傳統寫法,有的變革篆書卻又昙花一現。但現在的情況截然相反,鄧石如通過參照漢代碑額完成了清代篆書的第一次開門紅。

結語:

楊沂孫、吳讓之、趙之謙、吳昌碩、吳大澄、何紹基、等許多大家們在研究金文的風氣影響下,不斷的回溯追古,利用青銅器銘文的寫法對篆書進行嘗試與創新。這讓沉寂了幾百年的古文字書法又煥發了新的生機。

——END