“你知道嗎,這裡的天空非常奇怪。仰望天空的時候,我常常覺得它是某種固體,替我們擋住了後面的一些東西。”

姬特微微打了個冷戰:“後面的一些東西?”

“是的。”

“可是那後面能有什麼東西?”她的聲音很小。

“什麼都沒有吧,我想。隻有黑暗。絕對的黑夜。”

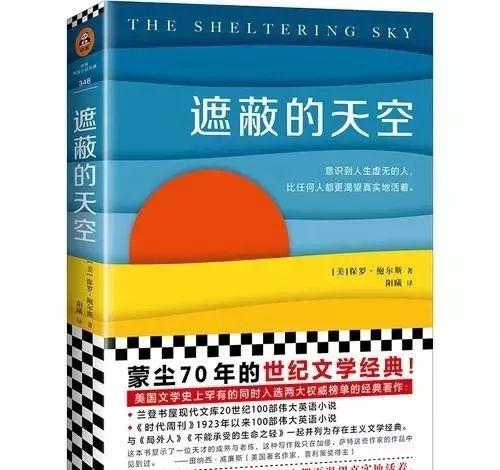

遮蔽的天空

作者:【美】保羅·鮑爾斯

譯者:陽曦

出版社:江蘇鳳凰文藝出版社

出版時間:2018.9

《遮蔽的天空》,2006年在内地第一次出版時譯名叫作《情陷撒哈拉》。兩個譯名合一起看非常有意思。天空和沙漠,一個天一個地,都是色彩單一、茫茫沒有邊際的存在。正如本書的封面,藍色的天空、橘黃色的沙漠,上下各占滿一半的封面。天與地之間沒有空隙,如同兩面合攏的鏡子上下倒映着彼此,也不知是天照出了地還是地映出了天。

人行其間,頭頂着如同實質的虛無,腳踩着形同虛無的實質,深一腳淺一腳,仿佛走在虛空裡。這虛空,就像《西遊記》裡連孫悟空都蹦不出的、由彌勒佛兩片金铙合成的囚籠,沒有縫隙,也沒有任何孔竅凸起,整個兒光溜溜的,讓人找不到着力點。你一次次用力地向上掙紮,卻一次次被重力捕獲,身不由己向下滑落。隻有放任自己墜落到最低點,放棄抵抗,才能獲得暫時的舒适,卻也隻能無望地等死。

電影《遮蔽的天空》劇照

姬特就是這樣一個最終放棄了抵抗的人。

姬特和波特是一對結婚十幾年的夫妻。他們的生活似乎什麼都不缺。

小說裡,他們的旅行箱一打開就是一卷卷的錢。他們唯一缺的可能就是對彼此情感的信任以及在生活追求上的差異。比如這次撒哈拉之旅。在波特看來,漫無目的旅行是生活本身;在姬特看來,動蕩的旅行生活卻是不堪忍受的噩夢。他們就像兩個反方向轉動的齒輪,想要彼此背離卻又不得不彼此膠着。糾纏的結果,是更深的厭倦和對彼此進一步的否認。

生命是永遠成不了畫的草圖,沒有前生可供比較,亦無來世可以修正。無論你怎樣度過,時間的長河裡,僅有一次的生命,都輕如鴻毛。這生命無可承受之輕,在有些人那裡是撬動地球的支點,在另一些人那裡卻是壓垮意志的最後一根羽毛。

電影《遮蔽的天空》劇照:波特和姬特

波特和姬特雖同床異夢,卻不是一家人不進一家門。

他們不約而同地棄重就輕,都選擇了自我放逐。

波特嫖妓,姬特出軌。放縱無異于飲鸩止渴,短暫的歡愉以更深遠的痛苦為代價。他們曾是彼此的天空,為對方遮蔽着所有的黑暗和虛無。隐秘的背叛帶來的負罪感無法言明,隻能刺傷自己。這暗傷,日積月累地侵蝕着本就惶惑不已的生命,他們的天空終于開始崩塌。

所幸,波特罹患傷寒,行将就木。死亡這樣沉重、悲慘的事情,卻成了波特的小幸運。他終于從人生的虛無中掙紮出來,承認了自己對姬特的情感:

“這些年來我一直為你活着。原來我不曾意識到這件事,現在我明白過來了!但現在,你要走了。”

如果故事到這裡結束,那它不過就是一個文筆稍好一點的婚戀故事而已,毫無獨特之處。作者鮑爾斯的高明之處在于:他通過姬特的堕落将虛無的面貌徹底展現了出來。

波特醒悟的同時,姬特卻在虛無的道路上愈走愈遠,哪怕是波特的臨終告白也不能再将她喚醒。波特死亡,遮蔽姬特的天空也徹底崩塌。破碎的天空之後,虛無如同張開巨口的怪獸,将她吞噬。她——瘋了!

她逃避作為妻子的義務和責任,抛棄了自己深愛的丈夫,任他孤獨地病死在沙漠的小屋裡。她忘記了該怎樣正常地活着,甘願淪為阿拉伯商人貝爾卡西姆的性奴。

“多快樂啊,”她想道,“不必負責任——不必為即将發生的事情作決定!”

她放棄了思想,放棄了抵抗。任“無須思考的滿足”像毒品一樣将她侵蝕。随波逐流的生活裡,如果說過去的曾經對她還有什麼影響的話,隻剩下逃離成為她唯一的姿态。故事結尾,姬特被找到時,已經成了行屍走肉般的空心人。

書的腰封上印着大大的宣傳語,将《遮蔽的天空》和《局外人》《不能承受的生命之輕》并稱為存在主義三經典。

單獨看,本書也很不錯,寓言式的故事,将婚姻、愛情、夢想、旅行、背叛、選擇、活着、虛無等等人生的重大問題都囊括其中,引人深思。但是,在行文和故事架構上,它既缺乏《局外人》的簡潔、犀利,也缺乏《不能承受的生命之輕》的深沉、優美。

不過,與另兩本相較,它也有自身的優點。在《局外人》裡,出于對社會批判的需要,加缪對陷入虛無的主人公默爾索有刻意美化之嫌;在《不能承受的生命之輕》裡,昆德拉讓以嬉戲姿态面對虛無人生的托馬斯一次次選擇握住愛情并最終有了一個還算完滿的人生。真正的悲劇,是将美好的東西撕碎了給人看。《遮蔽的天空》裡,姬特悲慘的結局可謂觸目驚心,讀來不能不讓人警醒。“意識到人生虛無的人,比任何人都更渴望真實地活着。”讀過姬特令人痛心的結局,才會更清醒地知道“虛無”到底是什麼,才能更加明白我們到底該怎樣真實地活着。

書中,鮑爾斯曾借波特和姬特之口讨論過死亡:

“死亡永遠在路上,但在它悄然降臨奪去生命的有限性之前,你不會真正意識到這件事。我們憎恨的正是那可怕的精準。可是正因為我們不知道,我們才會以為生命是一口永不幹涸的井。然而每一件事都隻會發生一個特定的次數,一個很少的次數,真的。你還會想起多少次童年的那個特定的下午,那個已經深深成為你生命一部分、沒有它你便無法想象自己人生的下午?也許還有四五次,也許更少。你還會看到多少次滿月升起?也許二十次。然而我們卻總覺得這些都是無窮的。”

如果讀完這段話你想要去讀這本書,那麼,建議你真的去看一看,你會有所收獲。另,1990年,意大利導演貝納爾多·貝托魯奇起用《末代皇帝》原班人馬紮根北非,将本書改編成了電影,不過據說這部充滿了不确定性的暧昧影片在西方評論界惡評如潮。從劇照來看,畫面還是很美的。如果能找得到資源也有興趣,不妨去看一看。

文|若水