臨近過年,古鎮達濠的大街小巷開始氤氲起白色的霧氣,飄散着濃厚的魚香。

随着一聲聲“閃啊”的吆喝聲,一篩(tai)篩剛剛出爐的魚丸被次第擺開,等待放涼後送到店鋪的前台稱斤售賣。

和衆多達濠人一樣,我的童年,便是吃着這一顆顆白花花,圓滾滾的魚丸長大的。

達濠是一個地處南海之濱、丘陵廣布的半島。自宋代開始,達濠島就有大批中原移民在此定居,他們靠捕魚和曬鹽為生,并最終形成了“田三魚鹽七”的産業格局。

由于大海饋贈了豐富的海産,加上漁民無窮的智慧,造就了魚丸在達濠的誕生。

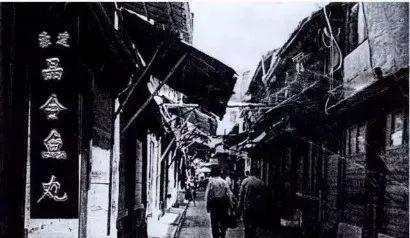

“古遺舊街寬丈餘,每逢佳節擁滿埠。攜籃肩挑路路阻,橋石穿凹問魚丸。”一首不知出自何人,又不知寫于何時的古詩,吟詠着舊時達濠古城裡販售賣魚丸的場面。

魚丸的發明者,曆史上并沒有明确記載。其中一種說法是是抗清将領、馬滘人邱輝創造了魚丸的做法。

邱輝的老母親非常喜歡吃魚,但因為雙目失明,進食頗多不便。邱輝行孝,便想出将剔除魚骨的魚肉拍成糊狀制成丸子的辦法,解決了老母親吃魚的難題。

鄭成功之子、延平王鄭經巡視到達濠,一顆魚丸讓他吃出了“天南奇珍”的極高贊譽,遂将制作技藝帶到了台灣,故而有了現在的台灣魚丸。

晚清同治年間,達濠廚師梁晶合通過融合創新,整理出一整套魚丸的制作工藝,“達濠魚丸”至此真正成為品牌。

梁師傅所打的魚丸,最大限度地保留了魚肉本來的鮮味,且彈性十足,口感上乘。一時間,潮汕各地的文人墨客蜂擁而至,争相品食。

清末粵東名士、人稱“張貢爺”的張國棟晚年經常流連于梁晶合的小店,還題下了“得味一嘗三拍掌,聞香十步九回頭”的對聯。

其實魚丸在很多地方都有,比如湛江吳川美食三件寶之一的馬鲛魚丸,福州三坊七巷飽含内陷的包心鲨魚丸和鳗魚丸。悉數嘗過以後,我依然覺得達濠的魚丸最為好吃,除了故土情結、童年記憶的緣故,更多的是因為達濠人對魚丸的了解到了極緻的地步。

魚丸的原料,一般選擇那哥魚(蛇鲻魚)、海鳗、淡甲(鲬魚)和馬鲛。對于知道什麼時令用哪一種魚肉,達濠魚丸的制作者深谙其道。

原料之一的那哥魚,是達濠海港最常見的魚種。據說以前說着潮陽音的達濠人經常到潮州、揭陽地區叫賣那哥魚,是以達濠一帶的潮陽音也被稱為“那哥音”。

達濠人是名副其實的吃魚能手,煎炸蒸煮,無一不通。即便遇上了兇猛多刺的那哥魚,一味魚丸照樣将它肉質鮮美的優點充分發揮。

小時候,我經常跟着阿公上街市買魚丸,對魚丸的制作過程非常好奇,但都一直沒有機會親眼見到。直到早幾年深圳電視台聯合蔡瀾拍攝的《蔡瀾提菜籃》播出,我才在電視上看到了這道家鄉至味的出品過程。

魚丸制作的首要步驟是起肉,隻見師傅們用熟稔利落的刀法,将一根根魚刺從魚肉裡剔除幹淨。

其次是拍打,将魚肉斬糜後,放進淺底木桶裡進行拍打,讓魚茸吐出膠質。這其中力度、節奏、時間的把握,全憑着師傅長年積累的經驗判斷。

到了制丸環節,需在打好的魚漿裡加入蛋清和調味料,攪拌均勻,然後徒手将魚漿從食指和拇指圈起的虎口中擠出丸狀,迅甩入冷水中,直至浮起定型。做好的魚丸平攤在竹篾上,上蒸籠蒸數分鐘取出放涼。一粒酥嫩、爽滑的達濠魚丸,到這裡就算大功告成了。

相較于拍魚丸繁冗複雜的過程,煮魚丸湯就簡單許多了。

半鍋清水煮沸,倒入洗淨的魚丸,待到魚丸稍微膨脹,加一點鹽和雞精、幾滴食用油。很多人喜歡選擇茼蒿和生菜作為配菜,但這兩種菜我都不喜歡吃。是以,我的做法通常是起鍋前撒入一小撮蔥花便可。

用白色的海碗盛起,清澈的湯底點綴着數點翠綠的蔥花,魚丸徜徉其中,令人食指大動。吃的時候,無論是沙茶醬或者本地的潮式辣椒醬,都是極好的佐食蘸料。

歲末之際,達濠人尚祭祖,魚丸便成為了最為暢銷的祭品之一。過年期間,魚行休市,家家戶戶必定儲備上數斤魚丸。走親訪友,除了一對“大吉”,魚丸也是傳統的送禮佳品。家人圍坐打邊爐,爽滑的魚丸、個頭偏大的墨鬥魚丸、粉色的蝦丸,皆可下鍋焯(cog)食,這是一場“丸的盛宴”。

印象中,我似乎答應過許多外地的朋友,要帶他們到達濠品嘗正宗的魚丸,可惜由于長年在外,至今一次也沒成行。

有一段時間在深圳,對丸子一類的東西很是迷戀。尤其是降溫的時候,在凍雨冷風中貓着身子鑽進一家賣麻辣燙的小店,叮叮咚咚地選着冰櫃裡凍得梆硬的各種丸子。

大快朵頤之後,我又忍不住質問自己,剛剛吃下去的都是些什麼玩意兒。那時,真是懷念家裡這顆真材實料的魚丸。

所幸,随着真空包裝的出現,冷鍊物流的普及,古老的達濠魚丸跟着新時代走向了更多更遠的地方。

有一回在香港旺角,偶然轉進了西洋菜南街,饑腸辘辘間,擡頭一望街邊檔口的招牌,上書“汕頭達濠魚丸粉面”,不禁心頭大動,那一瞬間,仿佛就是初戀的感覺。

一碗熱氣騰騰的魚丸粿條湯下肚,讓心回了一趟家,這便是幸福的滋味吧。

本文轉載自公衆号:許才子

聲明:本文不代表我們的觀點,僅供讀者參考。文章版權歸原作者所有,如有侵權,請聯系我們進行删除。