“思維”和“存在”的關系是哲學的基本問題,在遠古時代這個問題以“靈魂”和“肉體”的形式出現。古人因缺乏有關于人體構造的知識,因而産生一種觀念,認為他們的思維不是身體的活動,而是一種暫時寄寓在身體之中的東西。這種東西在身體死去之後,又可以掙脫出來,繼續遊蕩于世間,人們習慣将其稱為“靈魂”。

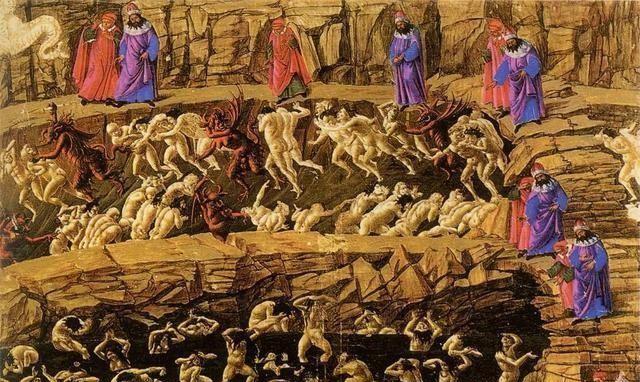

無論東方還是西方,“靈魂”的觀念都盛行于初民社會。在中國,《周易》有“遊魂為變”、《尚書》有“祖考來格”的說法;在印度則有六道輪回的理論。古埃及人堅信靈魂不會死去,是以才積極制造木乃伊;而古希臘的《荷馬史詩》中也講述了奧德修斯神遊地府,與各種鬼魂交談的故事。

靈魂觀念産生于初民時代

随着曆史的發展,靈魂觀念與古代那些神聖不可侵犯的習俗一起流傳了下來,被各大宗教采納為教義,不容許任何質疑。教士們聲稱靈魂是獨立于物質的東西,它不生不滅,是生命、思維與感覺得以出現的原因。然而對于這些毫無根據的斷言,約翰·洛克都嗤之以鼻。他抱着懷疑的态度,采用實體學的方法,對人類的理智進行一番剖析之後,才意味深長地說:“我無法設想,靈魂永遠思想的必然性竟會大于肉體的永遠運動。”——他通過懷疑人能否永遠思想來動搖靈魂不死的理論。

洛克的這一觀點啟發了伏爾泰。1730年伏爾泰因寫了一篇附和洛克的文章,結果反而遭到宮廷與教會的迫害,這件事給他留下了終生陰影,認識到思想自由的重要性。在晚年所寫的《哲學辭典》中,伏爾泰大膽地說:

“思想自由是無境界限制的,這種自由本是知識之母,并且是人類理性的最初動力;心腸狠毒、嫉妒成性、見識淺薄之輩,借口邪說危險,竭力壓制我們這種思想自由。”

然而他并不打算屈服,在《靈魂》的詞條裡,伏爾泰再次對教會發起進攻,揭露宗教迷信的荒謬邏輯,繼續捍衛洛克的啟蒙思想。

晚年的伏爾泰繼續向靈魂觀念發起挑戰

<h1>“靈魂”究竟是什麼意思?</h1>

靈魂這詞在希臘文中寫作πνευμα(噓氣),在一般情況下就是“使之有活力”的意思。《創世紀》裡說上帝向人臉上吹一口氣,就賦予了靈魂;而在中國神話裡,也是神靈呼出一口仙氣,便可使事物擁有活力。為了表達這層含義,希臘哲學家們要編出了許多概念,例如阿那克薩的“奴斯”、亞裡士多德的“隐德萊希”等等,它們都被視為能夠使肉體活動起來的原因,實際上就是靈魂的另一種說法。

在希臘人的觀念中,靈魂分為三種,第一種是氣或心靈的靈魂,可延伸為生命;第二種是感覺的靈魂;第三種則是智慧的靈魂。因為

當你問一個希臘人“我們為什麼有生命、能感覺、能思想”時,他會回答你說:“因為我們有靈魂”。

而當你繼續追問“靈魂究竟是什麼”時,他又會說:“靈魂就是使你有生命、能感覺、能思想的東西。”

這樣,答案就在雞生蛋、蛋生雞的邏輯中打轉。你皈依一門宗教、追随某位教士,整日苦思冥想也沒法弄明白靈魂的本質。到了最後,師父才對你說,這個問題是無法思考的,讓咱們把一切都傳遞給信仰吧——靈魂乃是上帝賜予我們的恩典,而上帝是神聖不可知的。

這種關于靈魂的遁詞隻能忽悠缺乏理性的信徒,卻無法說服睿智的哲學家——因為哲學家大多是講邏輯的。正因為靈魂論者無法給解釋靈魂的确切含義,是以伏爾泰認識“靈魂”這個詞代表着空洞與無知,他說:

“靈魂是一個含義不清的名詞,它表示我們自身感覺到的已知效果的未知本原。”

初民時代,人們的認識水準還很低,對于許多現象給不出合理的解釋,于是他們就制造出了“靈魂”這個詞,用它來充當“未知本原”,把問題擱置起來。

靈魂論者無法解釋清楚靈魂的本質

<h1>用科學精神來承認自己對靈魂的無知</h1>

人們把未知的東西歸因給靈魂,然後再圍繞着靈魂進行無休止的争論,每個人都認為自己全知全能,可以解釋一切未知的東西。他們聲稱靈魂具有非物質性,能夠不生不滅,是生命、感覺和思維的起因。然而他們不知道,靈魂并不是像金屬一樣的東西——我們要認識金屬,就得觀察它的外形、聞聞它的氣味、觸摸它的表面、聽聽撞擊它而發出的聲音;如果還不滿足,那就将它丢到坩埚裡去煅燒,看看會發生怎樣的變化。而對靈魂的認識我們卻無處着手,全憑自身的想象力去信口胡謅,既不能證明又不能證僞,争來争去,終究無益。

是以,伏爾泰認為“我們把給以活力的東西叫做靈魂。由于我們知識有限,關于靈魂隻知道這一點。”而隻要肯承認這一點也就足夠了。我們不需要對看不見、摸不着、聞不到的東西去多加解釋,不能強行說它應當是什麼樣子——“人呐,留點心!憑着你微弱的理性你也沒有更多證據說另外那個思想的靈魂是存在的。”——是以,我們可以對那些宣稱靈魂無形、靈魂不死、靈魂無處不在的教士還以鄙夷之色,他們并沒有比我們多出一個官能,憑什麼說靈魂就是他們所描繪的那個樣子呢?這些不懂裝懂的無恥之徒!

對于靈魂,我們隻知道它是“給以活力”的意思,僅此而已。承認這一點就是科學的态度,要以沉默來接受自己尚未知曉的東西,而不是用胡編亂造來掩飾無知。當我們知道電磁傳播不需要特殊的媒介、烈火焚燒也不需要特殊的粒子時,“以太”和“燃素”便消失在實體學之中了。同樣,當科學證明生命、感覺與思想的那個“未知本原”之後,“靈魂”也将消失在哲學中。

洛克與伏爾泰無意于說明“靈魂”究竟是什麼樣子,也并不想跟教士們去争論靈魂應是黑的不是白的,而是要對靈魂論進行懷疑——教士們憑什麼把生命、感覺與思想的原因歸結為靈魂?他們憑什麼說靈魂不生不滅?憑什麼說靈魂能夠脫離肉體而獨立存在呢?難道這些教士擁有五個以上的感官,是比人類更高等的生物嗎?

教士們對靈魂的論斷全憑猜想,沒有可靠的科學依據

<h1>要轉變思維,揚棄掉古老的靈魂觀念</h1>

古人的科學水準還很淺薄,對人體構造知之甚少,無力解釋生命、感覺與思想的起源,是以才發明了靈魂這個範疇。就好比小孩子問父母“我是怎麼來的”時,他們往往不知道如何作答。或者是出于羞澀、或者是對生物學無知、或者是表達能力欠缺、或者是覺得對小孩子沒有認真解釋的必要,父母常用“你是撿來的”之類遁詞來回避問題,以免孩子繼續追問下去。當你問一名教士:人的生命、感覺、思想是如何起源時?他也會用靈魂來作為遁詞,向你抛出一個模糊不清的概念以避免做過多的解釋。

古人的思維水準還沒有達到科學的水準,他們不能在問題的範圍之内解釋清楚,是以常常要跑到外面去求助于遁詞。他們不了解自然現象,是以才求助于超自然的力量。

對于科學思維與神學思維的差別,伏爾泰在《哲學辭典》中舉了個生動的例子。有一個教士生平沒見過鐘表,有一天他拿到了一個能報時辰的英國表,看到時針訓示的時間分毫不差。教士充滿了好奇,他用手指一按,鐘表立即铛铛作響。教士便根據固有的思維,認為這隻表内有一個掌管刻度的靈魂,能夠給予它活力。于是他便誇誇其談,向信徒們大講“鐘表靈魂論”。而那個修表的師傅卻怎麼也聽不懂教士的話,他拆開鐘表,把内部零件展示給大家看,說鐘表運動的原因就在它自身的構造之中;教士卻怎麼也不信,他大嚷大叫,說在鐘表之外一定有一個未知的靈魂主宰着它,這名器械師父不懂哲學,因而愚昧無知,不能了解本原問題。

伏爾泰認為機械師傅代表的就是一種科學思維

其實人就像鐘表一樣,它的生命、感覺和思想都要從自己的身體構造去找原因。要研究組成人體的骨骼、器官與血液,弄懂軀體的神經與大腦,而不是到身體之外去杜撰一個靈魂出來自欺欺人。當我們弄明白身體的構造與消化系統、血液循環之後,也就知道自己為什麼能活着了——假如我不吃不喝不睡,那個在我身體之外的靈魂又如何能主導我的生死呢?同樣,當我們弄懂神經系統的運作原理之後,也就知道為什麼人具有感覺和思想能力——并不需要到人之外去尋找靈魂來作為原因。

靈魂隻是一個不成熟的概念,它是生命、神經、大腦、意識、欲望、精神等範疇的雜合物,當我們分離出這些範疇之後,靈魂也便被“稀釋”掉了。

靈魂隻是身體的一部分,是物質的一種屬性,是我們在認識“思維”的過程中所經曆的一個階段。在這種階段上,思維與存在表現為一種極端的對立——靈魂極力要與肉體劃清界限,想要掙脫肉體而獨立存在。科學的發現卻證明這種做法是徒勞無功的,“思維”是人的思維,“存在”是人的存在,如果人不存在,何來思維?是以“思維”與“存在”乃是對立統一的沖突關系,它們具有物質性與非物質性的差別,同時又統一在“人”之中,而每個人都是客觀實在的,這不以他人的主觀意志為轉移。