1622年6月,中國台海一帶風起雲湧。這一年,荷蘭東印度公司在澎湖島修建了城堡,明朝舉兵攻打,幾次都以落敗而告終。第二年,明朝開始了和荷蘭進行談判。明朝官員給荷蘭提出了條件:如果荷蘭能夠放棄澎湖列島,轉而遷往台灣島,那麼就允許兩國進行通商。不過荷蘭人不願放棄澎湖列島,雙方談判終止。此事被記載于荷蘭東印度公司的檔案之中。

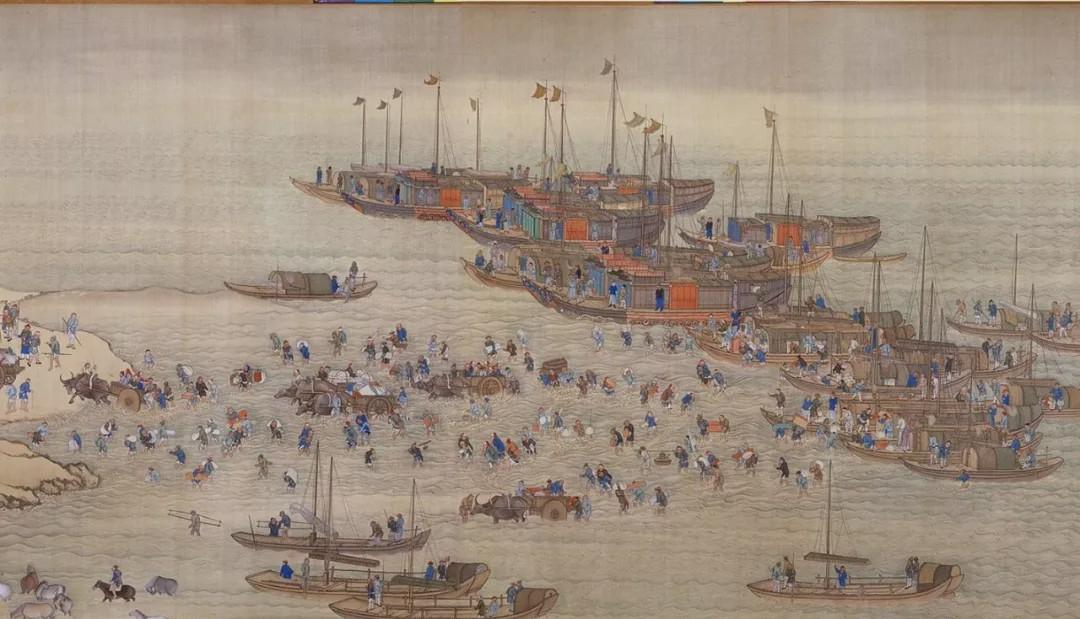

首次談判失敗後,明朝開始派遣大軍圍攻澎湖列島。此戰,明朝有兵船200艘,投入軍隊超過萬人,荷蘭投入的軍艦13艘,人數900多人。雙方鏖戰了8個月,終于讓荷蘭守軍出現了孤立無援的絕境,而明朝也花費了17萬兩軍費,耗費嚴重。于是,雙方再次談判,最終達成了之前的條件。1624年,荷蘭殖民者撤離澎湖列島,轉而進攻台灣島,逐漸将台灣島變為了殖民地。

台灣島,其地位非常重要,是中國、日本等海上交通的樞紐。荷蘭占據了台灣島,就擁有了遠東地區的貿易中轉站,鞏固了自己“海上馬車夫”的霸主地位。如此重要的島嶼,明朝為何願意讓荷蘭攻占呢?這不是出賣國家領土主權嗎?要弄清楚事情的來龍去脈,我們還要從明朝初期說起。

1368年,朱元璋建立了明朝。但是,那些不甘失敗的方國珍、張士誠殘餘勢力就流竄于海上,和倭寇勾結,不斷襲擊漫長的海岸線。明朝無法應對,于是采取了極端的政策——海禁。在海禁嚴格的時期,不僅不能夠進行海外貿易,就是出海打漁也是被禁止的,甚至銷售海外産品也是非法的。此政策一實施就是200多年,成為了明朝的基本國策。一直到1567年,才允許在福建月港進行“一口通商”,但是海禁的根本政策并未被打破。

海禁政策,的确對海上的敵對勢力造成了很大的打擊,有利于沿海一帶的安定。但是,這又給沿海居民的生産生活帶來了嚴重的困擾。過去的沿海居民主要依賴于打漁和海外貿易為生,如今将此禁止,也就斷了他們的生路。尤其是福建省,這裡地形崎岖,不适合農業生産,海禁推行後,福建百姓的生活就一落千丈了。

是以,許多大膽一點的沿海居民就铤而走險,搞起了走私貿易。這不是違背了“海禁”的基本國策嗎?于是明朝将這些走私商人統統歸為“通倭”,按照叛國罪來處理。政策越逼越緊,很多極端的走私分子就幹脆和朝廷對抗,幹起了海盜的生意,于是明朝官方就将他們統稱為“倭寇”。例如,明朝中期最著名的“倭寇”首領汪直就是安徽徽商商人。

明朝是中國古代海盜最盛行的時代,這和明朝的海禁有密不可分的關系。由于大陸打擊比較嚴,是以海盜往往會在東南沿海一帶的島嶼上建立自己的據點。其中,澎湖列島、台灣島就成為了海盜的大學營。這些地方“孤懸于海外”,明朝軍隊難以進攻,對于海盜來說是十分安全的了。

先來說說澎湖列島吧,這裡處于台灣海峽中間,控制了東南沿海的航線,交通位置非常重要。元朝時期,曾占據此地,設定澎湖巡檢司,作為進攻台灣島的跳闆,不過終元朝一帶也未能攻下台灣島。明朝時期,繼承了澎湖巡檢司的設定。1384年,因為推行海禁政策,此地被明朝抛棄,澎湖巡檢司被廢除,此地的居民被遷徙到大陸。此後,海盜就占據了澎湖列島。經過明朝中期的抗倭運動,終于讓沿海安定了許多。到1563年,終于重設澎湖巡檢司。

再來談談台灣島。台灣島,古代又稱為“琉求”,明朝初期稱為“小琉求”,而将琉球群島稱為“大琉球”,這是對台灣島不了解造成的。朱元璋在《皇明祖訓》中規定:明朝子孫永遠不準攻打15個周邊國家,其中就包括大琉求和小琉求。實際上,當時的台灣并沒有國家組織,隻是一些部落,其中有一些居民還是從大陸遷徙過去的。

不征之國名單

明朝推行海禁時期,大量的海盜群體就遷徙到了台灣島,将台灣島作為對抗明朝海禁政策的根據地。《台灣府志》記載的最早在台灣經營的海盜是萬曆年間的顔思齊,他本來是漳州海澄縣人,後來因為犯了殺人罪流亡日本,開始經營中日間的走私貿易,淪為海盜。他在日本因為密謀推翻德川幕府遭到失敗而流亡台灣北部。此後,他在台灣招募移民,進行開發,被稱為“第一位開拓台灣的先鋒”。此後在台灣占據主導的海盜勢力是鄭芝龍集團。

這些海盜在台灣島進行移民和經濟建設,使得台灣島逐漸成為了中國人的“樂土”,為台灣島納入中國版圖做出了巨大的貢獻。但是,海盜集團與明朝為敵,明朝必然想除之而後快。但是,明朝自己的水軍無法和海盜抗衡,這讓明朝十分為難。

也就在戚繼光抗倭後不久,葡萄牙、西班牙、荷蘭三大早期殖民勢力開始進入了中亞。西班牙占據了菲律賓;葡萄牙控制了馬六甲海峽,并從明朝手中得到了澳門;荷蘭作為後起之秀,将印度尼西亞(東印度)作為了自己的殖民地,并想在東海一帶擷取一個島嶼,作為遠東地區的貿易中轉站。最初,荷蘭看上的就是澎湖列島,于是就發生了本文開頭所講的内容。

明朝見到殖民者東來,就産生了引殖民者對付海盜的想法,于是明朝官員就慫恿荷蘭軍隊去進攻台灣島。1624年,荷蘭人登陸了台灣島,他們先是驅逐了這裡的西班牙人,進而和島上的鄭芝龍集團争奪勢力範圍。1627年,荷蘭殖民者和鄭芝龍集團發生了戰争,結果卻是荷蘭敗北。

但是長期來看,海盜集團并非是荷蘭殖民者的對手。為了自保,鄭芝龍一方面加速在福建招募移民,充實自己的力量,另一方面也尋求和明朝的合作。1628年,鄭芝龍就宣布投誠明朝,為明朝“剪除夷寇、剿平諸盜”,于是明朝冊封他為“五虎遊擊将軍”。此後鄭芝龍開始在福建一帶發展自己的勢力,部隊發展到了3萬人,船隻千艘以上。

有了官方的招牌,鄭芝龍的勢力發展非常迅速,有了和荷蘭殖民者叫闆的實力了。1633年,鄭芝龍在金門海戰中擊敗了荷蘭東印度公司艦隊,從此壟斷了東南沿海的貿易。

然而,鄭芝龍雖然接受了明朝冊封,但是他始終隻是一方海盜勢力,現在開發了台灣,又将自己轉變為了地方割據勢力。明朝滅亡後,鄭芝龍集團就挾持朱聿鍵,企圖挾天子以令諸侯。清兵來後,鄭芝龍又投降給了清朝。而鄭芝龍的兒子鄭成功則将地方軍閥的本色做到了底,他打着複興明朝的旗号,不斷進攻南明軍隊,搶奪南明的城市、糧草來發展自己。

也就在清朝入關之後,鄭芝龍勢力忽視了台灣的經營,以至于台灣全島被荷蘭占據。1661年,鄭成功在大陸已經無法立足,于是帶領自己的軍隊擊敗了荷蘭,收複了台灣島。鄭成功因為收複台灣島,被稱為民族英雄。不過,他自己确實就是地方軍閥。部編版高中曆史教材曾經将鄭成功稱為“南明将領鄭成功”,但是修改版的去掉了南明二字,隻提“鄭成功”,這是對鄭成功的屬性做了準确的判斷。

總之,明朝讓荷蘭引入台灣島,其目的就是向荷蘭殖民地進攻台灣的海盜集團,自己則坐看鹬蚌之争。明朝的目的的确達到了,最終逼迫鄭氏集團投誠于明朝。不過,這也導緻台灣島一度淪為了荷蘭的殖民地。幸虧後來鄭成功在大陸無法立足,又收複了台灣島,不然台灣島的曆史就難以書寫了。明朝276年,從未有過自己占領台灣島的想法,這在曆史上也是非常罕見的。