1.《紅燈記》——錢浩亮

錢浩梁出生于1934年,他是平劇大師李少春的得意門生,是以,1964年的時候,中國平劇院在排演《紅燈記》時,李少春将其選為自己的B角,錢浩梁是以獲得了為江演出的機會。《紅燈記》是家喻戶曉的平劇樣闆戲,講述的是抗戰時期我黨的地下遊擊隊員李玉和及其一家三代,為向遊擊隊轉送密電碼而前仆後繼、與日寇不屈不撓鬥争的英雄故事。作為特殊時期中國的八大樣闆戲之一的《紅燈記》,在國具有廣泛的群衆基礎。1970年,八一電影制片廠将平劇改編為電影,其中,主角李玉和的扮演者,就是錢浩梁,當時,錢浩梁以"浩亮"的藝名出演該劇。"浩亮"這個藝名大有來頭,那是江專門為錢浩梁起的藝名。原來,在拍攝電影之前,錢浩梁憑借精湛的演技,開始在《紅燈記》中頻頻亮相。1966年“文化大革命”開始後,錢浩亮也積極投身到運動之中,組織了造反隊伍,将鬥争矛頭指向了文化部的負責人。但是,錢浩亮本質上還是一個厚道人。他當時隻是受政治形勢影響而主持召開了批鬥劇院上司的會,但絕不對上司搞體罰,批了幾次也就不批了。錢浩亮絕不批鬥自己的師輩們。有人要批鬥李少春,他不同意;批其他一些老藝術家,他也不同意。從1970年5月起,錢浩梁開始參與對全國文藝的上司工作。

1975年四屆人大後不久,錢浩梁幹脆被任命為中華人民共和國文化部副部長。文革結束後,錢浩梁一度被隔離審查,後來查清并無本質錯誤。上司念及錢浩梁作為一名平劇演員,是不可多得的人才。根據當時的"治病救人"原則,主持河北省文教工作的省委副書記高占祥決定大膽重用錢浩梁,讓他重新發光發熱,為人民大衆服務。高占祥将錢浩梁調到了石家莊市的河北省藝術學校。錢浩梁告别妻女,來到了石家莊,任職于河北藝術學校。此時的錢浩梁深知,隻有付出才會有回報,在學校裡,他忘我的工作,為學校編寫了多本教材。曆經人生大起大落的錢浩梁終于學會了低調行事,他出入總是帶着一副墨鏡,登台表演前總是要忏悔一番。後來,錢浩梁獲得了重新登台的機會,這是他夢寐以求的舞台,在台上,他用自己精湛的技藝,為人民群衆奉獻了精彩的表演。這為他的人生增添了不少榮譽。2020年9月3日,著名平劇表演家錢浩梁先生上午11時在北京去世,享年87歲。

2.沙家浜——譚元壽

七代傳承的平劇譚門不僅是梨園傳奇,也是家風立身的當代典範,當今譚派掌門譚元壽更是平劇界輩分最高的藝術家之一。10月9日12時許,這位曾經在《沙家浜》中因郭建光一角紅遍大江南北的譚門第五代傳人在京離世,生命定格在92歲,梨園傳奇的故事也将由後輩續寫……都說一部譚家史就是一部濃縮的平劇史。說其是梨園行的第一家族,一點不為過。譚門七代見證着、經曆着平劇的形成與輝煌,傳承至今的不僅僅是一出出劇目,一個個演唱或表演的至高境界,更是跨越了時間與空間次元的人文遺産。自高祖譚鑫培從湖北江夏走出,創立了第一個平劇流派至今,譚家一門綿延百年。92歲的譚元壽作為國家級“非遺”傳人也一直被奉為“國寶”,但他自己卻說“我不是國寶,平劇才是國寶”,盡顯家風之純良。如今,雖然譚元壽離世,但譚門七代除了藝術的臻美、上天的眷顧,以及自身的堅守外,“唱戲要高調門、做人要低調門”的家風也将繼續伴随譚氏一門走向平劇中興。上世紀50年代,譚元壽和父親參加了北京市第一個國營平劇團,從此成為文藝工作者,也開始被馬(連良)、譚(富英)、張(君秋)、裘(盛戎)、趙(燕俠)長時間提攜和栽培——馬連良親自給他說戲;張君秋器重他,從演韓琪到楊六郎直到後來跟他同演《龍鳳呈祥》中的劉備;裘盛戎主動邀請他一起演全部《将相和》和《連環套》。1962年,譚元壽随北京平劇團受周恩來總理委派赴香港演出,有幸見到了孟小冬。孟小冬看了《失空斬》後的鼓勵,成為他一生中的幸事。在演現代戲的年代裡,趙燕俠帶着他和馬長禮、劉秀榮、洪雪飛等人共同創作演出了現代戲《沙家浜》。

這出戲在毛主席的三點建議下不斷修改,到1965年,劇中的一号人物阿慶嫂被郭建光取代,譚元壽成了挑大梁的那個,他的名字也排在趙燕俠之前。後來阿慶嫂的扮演者相繼改為劉秀榮和洪雪飛,但郭建光一角始終由譚元壽擔綱。在譚元壽一生所演過的衆多角色中《沙家浜》中的“郭建光”無疑是分量最重的一個,參加《沙家浜》“樣闆團”也是他一生中影響最大的演出活動之一。當《沙家浜》在1971年被拍成彩色電影,郭建光和譚元壽皆家喻戶曉,“朝霞映在陽澄湖上”、“要學那泰山頂上一青松”、“月照征途風送爽”等經典唱段也風靡全國。那個時候,譚元壽曾連演過40場《沙家浜》,登上了自己藝術生涯的一個高峰。譚元壽後來還因出演《沙家浜》的經曆而接受審查,“沒有政治頭腦”的他在“文革”時沒有做過什麼過分的事,審查時也得以保全。“文革”結束之後,文化環境有所改變,大批傳統戲重返舞台,譚元壽又一次信心滿滿地登上了平劇舞台。譚元壽和同僚組成了自負盈虧的實驗劇團,他們到全國各地巡回演出,從北京到上海,從哈爾濱到福建,劇組取得了口碑與經濟上的雙重收獲。這段時間是譚元壽藝術生涯中的第二個黃金時段。譚元壽在這個階段最負盛名的作品是他1980年10月重拍的老戲《打金磚》,這一年,他已52歲。這出多年少見的劇目引起了觀衆的熱捧,在之後的幾年中,《打金磚》都是北京平劇院極具票房價值的保留劇目,全國各地還興起了一股《打金磚》熱。這是譚元壽開拓一個新時代的步伐,他用開拓市場的努力再次證明了戲曲院團吃大鍋飯的弊端。從藝路上,譚元壽吃了很多苦,用了很多功,但卻始終未曾獲得像他曾祖和父親那樣的盛名。這對文武昆亂不擋,唱念做打俱佳的譚元壽來說,是巨大的遺憾。

3.智取威虎山——童祥苓

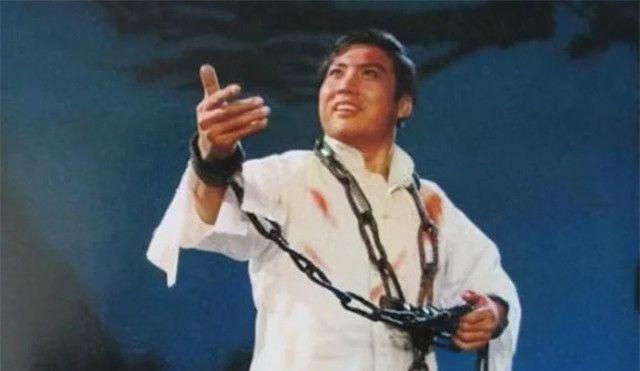

1970年10月1日,在經過長達兩年的拍攝和反複修改之後,現代平劇樣闆戲電影《智取威虎山》終于與廣大觀衆見面了。導演謝鐵骊、錢江等人也終于松了一口氣。這部電影,從劇本到演員,從唱段到布景,甚至到每個鏡頭,都可以說是精益求精。毫無意外地,它一上映就收獲了大量贊譽,好評無數。其所産生的轟動,在當時,是沒有哪部電影所能比拟的。而在影片中擔任主演的一衆演員,也理所當然地成為了全國觀衆所喜愛的電影明星,尤其是扮演楊子榮的童祥苓、扮演少劍波的沈金波、扮演小常寶的齊淑芳等,更是成為了觀衆們最常提起的幾個名字,他們在《智取威虎山》中的大幅劇照,幾乎貼到了每家每戶的牆上,成為了那個時代的集體記憶。1964年,童祥苓經過嚴格的考試,成為現代平劇樣闆戲《智取威虎山》中男主角楊子榮的扮演者時,他才29歲。其實在他之前,《智取威虎山》劇組已經面試過許多優秀的平劇演員了,但不是唱腔不對,就是扮相不好,最終,童祥苓是憑借紮實的基本功和英武俊朗的扮相,而脫穎而出的。

而成為《智取威虎山》的主要演員,不僅是童祥苓的光榮,更讓當時已經被打倒的“童家班”四姐童芷苓深感欣慰。是以童祥苓使出了渾身解數來演好楊子榮,因為,似乎隻有這樣,才能讓“童家班”有重見曙光的可能。事實上,童祥苓的表演的确非常成功,無論是唱腔、做功,還是人物造型,都堪稱完美。再加上當時的文藝作品正在大搞“三突出”,是以電影中的楊子榮的形象,是那麼的高大威武,全身發光。由此,童祥苓成為全國觀衆心目中的大明星,也幾乎是一件理所當然的事情了。然而大家所不知道的是,童祥苓在拍完《智取威虎山》這部電影之後,就又被“趕”出了樣闆團,直到1976年,才又重返舞台。時間進入80年代,童祥苓想振興平劇,于是和妻子承包了平劇團,每年向機關交出十幾萬元的承包費。然而這樣承包了一段時間,也沒掙到什麼錢。再加上當時他的大兒子從工廠下崗,小兒子在家待業,無奈之下,童祥苓便提前遞交了退休申請,然後和家人一起,在上海的一條小馬路邊上,開了一家小面館,面積很小,隻能擺下5張桌子。就這樣,昔日在銀幕上閃閃發光的“楊子榮”,就成了上海一家小面館的大師傅,每天洗菜、配菜、洗碗、掃地,忙裡忙外,所掙的辛苦錢,也僅夠維持一家生計。我想,若是現在,像童祥苓這樣家喻戶曉的大明星,單是一筆廣告代言費,也足夠他花上好幾年的吧?可是那時候,這位在70年代最頂級的流量明星,卻甯願選擇靠雙手掙錢,也不願為一些不良商家代言。如今童祥苓85歲,這位昔日的全民偶像,現在年歲大了,人也老了,身體也不大好。好在相濡以沫的妻子一直陪伴在身邊。兩人最喜歡做的事兒,就是手攥着手坐在一塊兒聊天,說說過去的那些事兒,想想當初扮演楊子榮時的榮光。有的時候,不知不覺,眼淚也就流了出來。不過我想,無論時光如何變遷,童祥苓在我們心中,都依然還是《智取威虎山》中的那個“打虎上山”的楊子榮吧?

4. 杜鵑山——楊春霞

有人說,對于一個演員而言,一生中如果能有一部劇被衆人所周知,便是一件極其幸運的事情。而對于楊春霞而言,她一生中有兩個角色始終貫穿着她的演繹生涯,一部是平劇樣闆戲《杜鵑山》,一部是86版經典的《西遊記》。她是《杜鵑山》的女主角,也是《西遊記》裡的妖娆的白骨精。她在70年代的樣闆戲《杜鵑山》中扮演的“柯湘”,打響了她的名号,讓她成為了那個年代的國民偶像。後來,又因為《西遊記》與導演楊潔結仇,一生不《西遊記》。如今過去,風光與恩怨都随風而逝了,當年紅極一時的楊春霞,如今晚年生活過得如何呢?今天我們一起來看一下她的一生。1943年,楊春霞出生于上海,但是她是浙江甯波人。出生的時候,父親尚是一個機器廠的普通員工,而母親則是一名會計。雖然出生在普通的家庭,但是楊春霞卻長得非常水靈,在那個年代可以說是天生麗質了,讓人見了總是忍不住要誇獎她。童年的楊春霞就對藝術表現出了濃烈的喜愛,普通的家境并沒有讓她對藝術望而卻步。1955年,年幼的她考入了上海戲劇學院,在學院裡,她最初學習的是昆劇,後面才改成了學習平劇。事實證明,她學習平劇的道路是正确的。從上海戲劇學院畢業以後,她進入了上海青年京昆劇團,在這個團裡,她得到了衆多的演出機會。因為長相俊俏,她吸引了很多橄榄枝。多次跟随着團裡一起去香港演出平劇《白蛇傳》。《楊門女将》等平劇,引起了當時很大的轟動,也得以得到更多演出的機會。當時,她是上海青年京昆劇團很有影響力的台柱子。1964年,她更是随中國藝術團通路意大利、法國等國家,去了歐洲6國,主演平劇《拾玉镯》,據說當時,場面是常常座無虛席。而真正讓她大紅大紫的,是在1973年,那一年,她剛好30歲。那一年,她調入了北京平劇團,在現代平劇樣闆戲《杜鵑山》劇組,出演女主角“柯湘”一角。她将這個角色的英姿飒爽、果斷剛強演繹得繪聲繪色,将女主角的個人形象塑造得入木三分。這個作品在當時引起了很大的轟動,30歲的楊春霞,成為了觀衆最矚目的大明星,紅極一時。那時候,她的劇照在大街小巷都有,很多女性甚至模仿她的發型,那頭微卷的短發被人們戲稱為“柯湘頭”,風靡一時,引領了當時的潮流。大紅大紫後,楊春霞也并未驕傲停下腳步,她接連演出了很多脍炙人口的作品,其中包括《亂雲飛》、《家住安源》、《黃蓮苦膽》等作品。

但是好景不長,時隔3年,在1976年的11月,楊春霞莫名其妙被關進了學習班,她被隔離審查,還有别有用心的人在她的私生活上胡亂造謠,給當時的楊春霞狠狠地一擊,不僅僅是自己,連自己的兒子當時在學校也受到了很大的歧視,她度過了她最低谷的時候。幸好後來,在1979年底時,她終于再次複出了。當時一首平劇《望江亭》在北京人民劇場演出,她一登台,觀衆大喊她的名字,歡呼聲、雀躍聲彼此起伏,給了她當時很大的力量。複出後不久,她成為了北京平劇團的副團長。除了《杜鵑山》,讓她名聲大赫的作品,就是來自于楊潔導演的經典作品,86年版的《西遊記》了。那是1982年,楊春霞39歲。如今,距離楊春霞演樣闆戲《杜鵑山》大紅大紫,已經過去了47年,她的丈夫也于2006年因病去世了。她在兒子的陪伴下走出了傷痛,14年過去了,她還是活躍在平劇的舞台上。她的兒子現在在上海經商,也給母親買了車子和房子,兒媳婦也是國家一級演員,是上海昆劇團的知名演員,她和兒媳婦還同台演出過。如今,2020年,楊春霞已經77歲了,她雖然已經老了,不再是30歲的模樣,但是她依然精神很好,神采飛揚,在77歲的老人中,她依然是那個很出衆有氣質的人。時光飛逝,經典卻永存,希望這樣的老藝術家,健康長壽。

5.海港——李麗芳

對于上世紀六七十年代家喻戶曉的“革命樣闆戲”,許多中老年朋友一定還十分熟悉。那麼,你還熟悉其中的《海港》嗎?還記得女主角方海珍飾演者李麗芳嗎?如果有所淡忘的話,娛文娛視和大家一起來回顧方海珍在劇中的一個著名唱段:“裝卸工這工作意義深長,為什麼你偏說低人三分臉無光?有多少烈士的血,烈士的血滲透了這碼頭的土壤,為什麼……為什麼你偏要借故離開這地方?你本是勞工子弟,萬不能辜負黨培養。小韓哪,同志啊!懸崖旁你快收缰,迷途上你莫亂闖,你仔細看,你認真想,同志們向你伸出了雙手,滿懷着期望,是火熱的心腸,盼望你心紅志堅,立足在海港,忠于人民忠于黨……”這是在展廳教育韓小強時,方海珍的一段演唱《忠于人民忠于黨》。李麗芳,1932年出生于北京。幼年時,跟随姐姐李慧芳學藝,12歲師從新麗琴、程玉菁、陶玉芝學青衣,16歲登台演出。1952年,李麗芳加入總政平劇團,随團赴北韓慰問志願軍指戰員;回國後進入中國平劇院四團;1958年響應“支邊”号召,赴西部組建甯夏平劇團;1967年調入上海平劇團。李麗芳最著名的藝術形象就是現代平劇《海港》中的方海珍。方海珍是裝卸隊黨支部書記,她一方面教育落後青年韓小強,一方面與壞人錢守維展開針鋒相對的鬥争,最終帶領大家追回錯包,勝利完成了援外任務。尤其方海珍那個《想起黨眼明心亮》的唱段,直到現在還回響在人們耳邊:“黨啊,黨啊!行船的風,領航的燈,長風送我們沖破千頃浪,明燈給我們照亮了萬裡航程。想起黨眼明心亮頓時振奮,解疑難需依靠碼頭勞工。他們能山頭踩出平坦路,他們能海底撈出繡花針。堅決聽黨的話頑強挺進,聽黨的話頑強挺進,這一仗一定要全勝收兵。”在1967年,李麗芳調入上海平劇院工作,在現代平劇《海港》中成功地塑造了“方海珍”的藝術形象。李麗芳憑借從小練出來的洪亮嗓音,在《海港》中出色的表演,是以一舉成名。

後來《海港》被拍成電影,李麗芳仍是女主角。而随着電影的上映,她一下子成為了全國觀衆心目中的偶像。她那一頭短發的幹練模樣,受到了戲迷的喜愛。她以氣韻生動的演唱和質樸精湛的表演,獲得了社會各界的高度評價。李麗芳嗓音甜潤,扮相明麗,風格獨特。傳統劇目方面,李麗芳的主要代表作有《佘賽花》《穆桂英挂帥》《呂布與貂蟬》《花木蘭》《白門樓》等。李麗芳的聲腔藝術至今無人能及,為平劇藝術的發展,作出了不可磨滅的曆史貢獻。而這位偉大的演員已于2002年4月29日去世,享年70歲。

6奇襲白虎團——宋玉慶

宋玉慶1941年生于天津,父親是琴師,全家随父親輾轉奔波于山東一帶。 他5歲學藝。中國人民解放攻克濟南後,宋玉慶随同戲班一起參軍。許世友将軍當年曾親切接見并觀看演出。 抗美援朝時期,該劇團改編為志願軍平劇團,在北韓前線為指戰員演出。戰争結束後,集體轉業為山東省平劇團。 60年代初,宋玉慶考入中國戲曲學院深造,得到平劇大師馬連良的親傳。平劇大師尚小雲,李少春也非常喜歡這位年及弱冠的青年後生,傾囊相授。宋玉慶天資聰穎,可堪造就,專攻文武老生,是戲曲學院的高材生。畢業演出劇目為《八仙過海》,由馬連良、李少春等恩師親自把場,引起轟動。畢業後,他仍回山東省平劇團工作。黨中央國務院1964年在北京舉辦了全國平劇現代戲觀摩彙演,100多部現代戲登台演出。山東省平劇團根據王程遠報告文學改編成《奇襲白虎團》,重新創作成一部武戲文唱的大型戲劇。劇團選出了宋玉慶飾演偵察排長嚴偉才為塑造角色,宋玉慶起早貪晚練功不辍。為了練習翻躍高崖,他多次摔昏,有時眼球竟溢出了血,但他沒有畏縮,終于學成高難武功。晉京演出時,《奇襲白虎團》引起轟動,譽滿京師。每場演出,宋玉慶七套服裝,從裡到外都濕透,可見他付出的體力之大消耗之大。宋玉慶舞台藝術身段優美,唱腔高亢激越,唱念作打舞眼手身法步充盈着時代精神。大戲劇家田漢觀看《奇》劇後,賦詩稱贊。大家公認宋玉慶是一個前途無量的平劇天才。

1970年《奇襲白虎團》拍成了彩色電影,偵查英嚴偉才的藝術形象打動了無數戲迷,也把無數人帶進了平劇藝術的大門。宋玉慶的名字走進了千家萬戶,成了青年人的驕傲。按現在的說法就是成了全國青年人的偶像。宋玉慶主演的彩色藝術片《奇襲白虎團》,是他一生中最輝煌的時刻,那光彩照人的銀幕形象,深深地銘刻在人們的心海裡。與那些紅極一時的現代平劇著名演一樣員,文革結束後,宋玉慶也被隔離審查,經曆了難熬的挫折。1988年,他辦理了離休手續,提前從崗位上退了下來。1998年,他帶着全家人遠赴美國定居。。這位志願軍排長的扮演者,高唱“打敗美帝野心狼”的平劇藝術家,在美國竟受到了極大的歡迎。美國每座一城市都留下了他的足迹。各地劇社還邀請宋玉慶教戲。有的美國青年随他學戲後,甯可辭職,也要将戲學完。宋玉慶還被美國華文電視台邀請為戲曲大賽評委主任。真正的藝術是沒有國界的。

7.龍江頌——李炳淑

與革命樣闆戲《智取威虎山》《紅燈記》《沙家浜》相比,似乎《龍江頌》的知名度要小一些,但這并不影響其中的許多唱段也一樣成為當年的流行“金曲”,如《一輪紅日照胸間》,就是名段之一:“手捧寶書滿心暖,一輪紅日照胸間。毫不利己破私念,專門利人公在先。有私念,近在咫尺人隔遠,立公字,遙距天涯心相連。讀寶書耳邊如聞黨召喚,似戰鼓催征人快馬加鞭……”這是劇中女一号、龍江大隊黨支部書記江水英的一個經典唱段。1972年,由上海平劇院出演的《龍江頌》電影上映,李炳淑扮演的江水英及其她本人立時紅遍大江南北,一段時間裡,她手捧寶書的造型,成了那個年代許多觀衆争相模仿的動作。出生于1942年的李炳淑是安徽省宿縣人,從小跟着酷愛平劇的父親在戲園長大。1959年考入上海戲曲學校,學習梅派,與先學昆劇再改平劇的楊春霞以及計鎮華、李永德、齊淑芳、華漪、劉異龍等都是同班同學。1961年畢業,後分别是上海青年京昆劇團、上海平劇團二團、上海平劇院的主要演員。972年,曾執導《暴風驟雨》《早春二月》《智取威虎山》《紅色娘子軍》《海港》等電影的著名導演謝鐵骊經過層層選拔,選中李炳淑出演第一主角“江水英”。該片公映後,李炳淑紅極一時,成為了當年最紅的全民偶像。也是以,她成了樣闆戲的女“四李”之一。這“四李”是:《海港》中方海珍的飾演者李麗芳、《龍江頌》中江水英的飾演者李炳淑、《平原作戰》中小英的飾演者李維康、《龍江頌》中阿蓮的飾演者李元華。其實,《龍江頌》最初的支部書記不是女書記,而是一位男的,而這位男性支部書記的主演,恰恰是李炳淑的丈夫李永德。但在彩排過程中,上級上司要求将書記改為女性,增加階級鬥争内容,于是劇本進行了大幅度調整,這才有了“江水英”這一角色,這也是《龍江頌》上映晚的主要原因。

李炳淑的平劇代表作主要有:古裝戲《白蛇傳》《鳳還巢》《楊門女将》《宇宙鋒》《秦香蓮》《伍家坡》等一批優秀傳統劇目以及現代戲《龍江頌》《審椅子》等。與《龍江頌》一樣,《白蛇傳》《審椅子》也都拍成了電影。其中,《白蛇傳》榮獲1982年文化部“優秀影片獎”、第五屆大衆電影百花獎“最佳戲曲片獎”。李炳淑繼承發展了梅派藝術特色,嗓音甜美,唱腔優美,扮相俊美,表演端莊大方、聲情并茂,讓人百聽不厭。李炳淑和丈夫李永德是上海戲曲學校的同學,在那個學生在校期間不準談戀愛的年代,兩人偷偷地相戀,常常借外出觀摩演出的機會,故意繞路,故意晚歸,這才有了一對恩愛一生的“梨園伉俪”。夫婦倆育有一個女兒李炜,雖然女兒遺傳了父母的優良藝術基因,但卻沒有從事平劇事業。 然而,1999年李永德突發腦梗,後引發糖尿病并發症,李炳淑細心照顧數年,直到丈夫2004年去世。退休後,李炳淑仍堅守在自己喜愛的平劇事業上,除從事戲曲理論教學、研究,還組織專家挖掘整理瀕臨失傳的經典劇目。2005年,她擔任了上海市振興平劇促進會理事長,經常組織舉辦平劇名家示範演出。如今,79歲李炳淑的晚年生活,充實而滿足着……

8.磐石灣——李崇善

李崇善(1940-- )男,為國家一級演員,平劇老生。北京人,回族。1952年考入北京私立藝培戲曲學校(後名北京市戲曲學校),1993年出任北京平劇院三團團長兼第一主演。代表戲劇有《四郎探母》和《趙氏孤兒》。在校期間得到餘派老生王少樓和陳少五、孟小如等的精心傳授,學習了《大探二》、《失空斬》、《四郎探母》等四十餘出傳統戲。他勤奮好學,常得老師的個别教練,功底紮實而全面,戲路較寬。1959年畢業配置設定至梅蘭芳平劇團,與梅葆玖、梅葆玥、李玉芙等合作演出。1960年調到北京市戲曲學校實驗平劇團,與李玉芙、張學津、馬永安等合作演出長達九年,在此期間曾得到李盛藻的親授。1962年拜譚富英為師,學習了《定軍山》、《賣馬》、《碰碑》、《桑園寄子》和排演了《将相和》、《失空斬》等譚派名劇,并得到餘派琴師王瑞芝的傳授,學習了《搜孤救孤》等戲。 1969年調上海平劇團《智取威虎山》劇組,擔任參謀長少劍波B角。

1975年在現代平劇《磐石灣》中扮演一号人物陸長海,該劇于1976年由上海電影制片廠拍成了彩色戲曲片。1977年6月調回北京平劇團,排演了"文革"後最早演出的古代戲《逼上梁山》,飾林沖,在恢複傳統戲的演出中,起了帶頭作用。1981年排演了馬少波于1963年創作的新編曆史劇《正氣歌》,飾文天祥,該劇于1984年拍成戲曲電視連續劇。1995年在現代平劇《聖潔的心靈--》中,成功地塑造了新一代共産黨幹部的形象,該劇獲文化部頒發的第九屆文華獎。1998年在新編曆史劇《風雨同仁堂》中扮演大查櫃,該劇獲中國平劇節金獎。他嗓音明亮,韻味純正,重在唱情,表演細膩,師承譚派又博采衆長,兼收并蓄,與自身條件結合加以融彙貫通,演出劇目時不拘于某個流派,而是以創造人物、表現人物思想情感為目的,進而形成了自己的藝術風格。李崇善師承譚派,還曾得到餘派老生王少樓、李盛藻等人的精心傳授,是以他的平劇技巧博采衆長。他給自己立了個規矩——不收弟子。“不收弟子一是怕把自己的毛病不經意地傳給他們,二是希望他們"吸取"更多營養,而不是受到某個門派的限制。”在李崇善看來,海納百川才能成為全能型的平劇表演藝術家。 他嗓音明亮,音域寬廣,韻味純正,演唱高亢挺拔,重在唱情,表演細膩,富于激情。師承譚派,繼承餘派,又博采衆長,兼收并蓄,與自身條件結合加以融會貫通,演出劇目時不拘于某個流派,而是以創造人物、表現人物思想情感為目的,進而形成了自己的藝術風格。