1.《红灯记》——钱浩亮

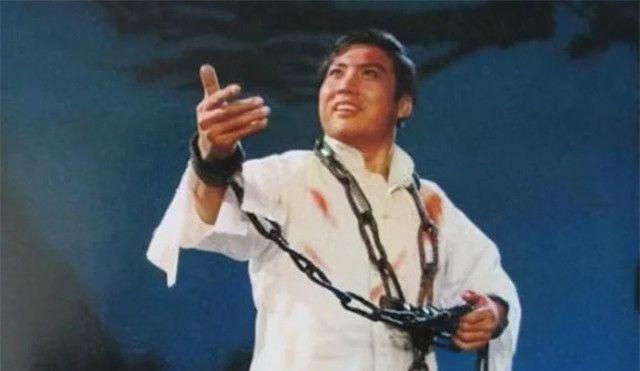

钱浩梁出生于1934年,他是京剧大师李少春的得意门生,因此,1964年的时候,中国京剧院在排演《红灯记》时,李少春将其选为自己的B角,钱浩梁因此获得了为江演出的机会。《红灯记》是家喻户晓的京剧样板戏,讲述的是抗战时期我党的地下游击队员李玉和及其一家三代,为向游击队转送密电码而前仆后继、与日寇不屈不挠斗争的英雄故事。作为特殊时期中国的八大样板戏之一的《红灯记》,在国具有广泛的群众基础。1970年,八一电影制片厂将京剧改编为电影,其中,主角李玉和的扮演者,就是钱浩梁,当时,钱浩梁以"浩亮"的艺名出演该剧。"浩亮"这个艺名大有来头,那是江专门为钱浩梁起的艺名。原来,在拍摄电影之前,钱浩梁凭借精湛的演技,开始在《红灯记》中频频亮相。1966年“文化大革命”开始后,钱浩亮也积极投身到运动之中,组织了造反队伍,将斗争矛头指向了文化部的负责人。但是,钱浩亮本质上还是一个厚道人。他当时只是受政治形势影响而主持召开了批斗剧院领导的会,但绝不对领导搞体罚,批了几次也就不批了。钱浩亮绝不批斗自己的师辈们。有人要批斗李少春,他不同意;批其他一些老艺术家,他也不同意。从1970年5月起,钱浩梁开始参与对全国文艺的领导工作。

1975年四届人大后不久,钱浩梁干脆被任命为中华人民共和国文化部副部长。文革结束后,钱浩梁一度被隔离审查,后来查清并无本质错误。领导念及钱浩梁作为一名京剧演员,是不可多得的人才。根据当时的"治病救人"原则,主持河北省文教工作的省委副书记高占祥决定大胆重用钱浩梁,让他重新发光发热,为人民大众服务。高占祥将钱浩梁调到了石家庄市的河北省艺术学校。钱浩梁告别妻女,来到了石家庄,任职于河北艺术学校。此时的钱浩梁深知,只有付出才会有回报,在学校里,他忘我的工作,为学校编写了多本教材。历经人生大起大落的钱浩梁终于学会了低调行事,他出入总是带着一副墨镜,登台表演前总是要忏悔一番。后来,钱浩梁获得了重新登台的机会,这是他梦寐以求的舞台,在台上,他用自己精湛的技艺,为人民群众奉献了精彩的表演。这为他的人生增添了不少荣誉。2020年9月3日,著名京剧表演家钱浩梁先生上午11时在北京去世,享年87岁。

2.沙家浜——谭元寿

七代传承的京剧谭门不仅是梨园传奇,也是家风立身的当代典范,当今谭派掌门谭元寿更是京剧界辈分最高的艺术家之一。10月9日12时许,这位曾经在《沙家浜》中因郭建光一角红遍大江南北的谭门第五代传人在京离世,生命定格在92岁,梨园传奇的故事也将由后辈续写……都说一部谭家史就是一部浓缩的京剧史。说其是梨园行的第一家族,一点不为过。谭门七代见证着、经历着京剧的形成与辉煌,传承至今的不仅仅是一出出剧目,一个个演唱或表演的至高境界,更是跨越了时间与空间维度的人文遗产。自高祖谭鑫培从湖北江夏走出,创立了第一个京剧流派至今,谭家一门绵延百年。92岁的谭元寿作为国家级“非遗”传人也一直被奉为“国宝”,但他自己却说“我不是国宝,京剧才是国宝”,尽显家风之纯良。如今,虽然谭元寿离世,但谭门七代除了艺术的臻美、上天的眷顾,以及自身的坚守外,“唱戏要高调门、做人要低调门”的家风也将继续伴随谭氏一门走向京剧中兴。上世纪50年代,谭元寿和父亲参加了北京市第一个国营京剧团,从此成为文艺工作者,也开始被马(连良)、谭(富英)、张(君秋)、裘(盛戎)、赵(燕侠)长时间提携和栽培——马连良亲自给他说戏;张君秋器重他,从演韩琪到杨六郎直到后来跟他同演《龙凤呈祥》中的刘备;裘盛戎主动邀请他一起演全部《将相和》和《连环套》。1962年,谭元寿随北京京剧团受周恩来总理委派赴香港演出,有幸见到了孟小冬。孟小冬看了《失空斩》后的鼓励,成为他一生中的幸事。在演现代戏的年代里,赵燕侠带着他和马长礼、刘秀荣、洪雪飞等人共同创作演出了现代戏《沙家浜》。

这出戏在毛主席的三点建议下不断修改,到1965年,剧中的一号人物阿庆嫂被郭建光取代,谭元寿成了挑大梁的那个,他的名字也排在赵燕侠之前。后来阿庆嫂的扮演者相继改为刘秀荣和洪雪飞,但郭建光一角始终由谭元寿担纲。在谭元寿一生所演过的众多角色中《沙家浜》中的“郭建光”无疑是分量最重的一个,参加《沙家浜》“样板团”也是他一生中影响最大的演出活动之一。当《沙家浜》在1971年被拍成彩色电影,郭建光和谭元寿皆家喻户晓,“朝霞映在阳澄湖上”、“要学那泰山顶上一青松”、“月照征途风送爽”等经典唱段也风靡全国。那个时候,谭元寿曾连演过40场《沙家浜》,登上了自己艺术生涯的一个高峰。谭元寿后来还因出演《沙家浜》的经历而接受审查,“没有政治头脑”的他在“文革”时没有做过什么过分的事,审查时也得以保全。“文革”结束之后,文化环境有所改变,大批传统戏重返舞台,谭元寿又一次信心满满地登上了京剧舞台。谭元寿和同事组成了自负盈亏的实验剧团,他们到全国各地巡回演出,从北京到上海,从哈尔滨到福建,剧组取得了口碑与经济上的双重收获。这段时间是谭元寿艺术生涯中的第二个黄金时段。谭元寿在这个阶段最负盛名的作品是他1980年10月重拍的老戏《打金砖》,这一年,他已52岁。这出多年少见的剧目引起了观众的热捧,在之后的几年中,《打金砖》都是北京京剧院极具票房价值的保留剧目,全国各地还兴起了一股《打金砖》热。这是谭元寿开拓一个新时代的步伐,他用开拓市场的努力再次证明了戏曲院团吃大锅饭的弊端。从艺路上,谭元寿吃了很多苦,用了很多功,但却始终未曾获得像他曾祖和父亲那样的盛名。这对文武昆乱不挡,唱念做打俱佳的谭元寿来说,是巨大的遗憾。

3.智取威虎山——童祥苓

1970年10月1日,在经过长达两年的拍摄和反复修改之后,现代京剧样板戏电影《智取威虎山》终于与广大观众见面了。导演谢铁骊、钱江等人也终于松了一口气。这部电影,从剧本到演员,从唱段到布景,甚至到每个镜头,都可以说是精益求精。毫无意外地,它一上映就收获了大量赞誉,好评无数。其所产生的轰动,在当时,是没有哪部电影所能比拟的。而在影片中担任主演的一众演员,也理所当然地成为了全国观众所喜爱的电影明星,尤其是扮演杨子荣的童祥苓、扮演少剑波的沈金波、扮演小常宝的齐淑芳等,更是成为了观众们最常提起的几个名字,他们在《智取威虎山》中的大幅剧照,几乎贴到了每家每户的墙上,成为了那个时代的集体记忆。1964年,童祥苓经过严格的考试,成为现代京剧样板戏《智取威虎山》中男主角杨子荣的扮演者时,他才29岁。其实在他之前,《智取威虎山》剧组已经面试过许多优秀的京剧演员了,但不是唱腔不对,就是扮相不好,最终,童祥苓是凭借扎实的基本功和英武俊朗的扮相,而脱颖而出的。

而成为《智取威虎山》的主要演员,不仅是童祥苓的光荣,更让当时已经被打倒的“童家班”四姐童芷苓深感欣慰。所以童祥苓使出了浑身解数来演好杨子荣,因为,似乎只有这样,才能让“童家班”有重见曙光的可能。事实上,童祥苓的表演的确非常成功,无论是唱腔、做功,还是人物造型,都堪称完美。再加上当时的文艺作品正在大搞“三突出”,所以电影中的杨子荣的形象,是那么的高大威武,全身发光。由此,童祥苓成为全国观众心目中的大明星,也几乎是一件理所当然的事情了。然而大家所不知道的是,童祥苓在拍完《智取威虎山》这部电影之后,就又被“赶”出了样板团,直到1976年,才又重返舞台。时间进入80年代,童祥苓想振兴京剧,于是和妻子承包了京剧团,每年向单位交出十几万元的承包费。然而这样承包了一段时间,也没挣到什么钱。再加上当时他的大儿子从工厂下岗,小儿子在家待业,无奈之下,童祥苓便提前递交了退休申请,然后和家人一起,在上海的一条小马路边上,开了一家小面馆,面积很小,只能摆下5张桌子。就这样,昔日在银幕上闪闪发光的“杨子荣”,就成了上海一家小面馆的大师傅,每天洗菜、配菜、洗碗、扫地,忙里忙外,所挣的辛苦钱,也仅够维持一家生计。我想,若是现在,像童祥苓这样家喻户晓的大明星,单是一笔广告代言费,也足够他花上好几年的吧?可是那时候,这位在70年代最顶级的流量明星,却宁愿选择靠双手挣钱,也不愿为一些不良商家代言。如今童祥苓85岁,这位昔日的全民偶像,现在年岁大了,人也老了,身体也不大好。好在相濡以沫的妻子一直陪伴在身边。两人最喜欢做的事儿,就是手攥着手坐在一块儿聊天,说说过去的那些事儿,想想当初扮演杨子荣时的荣光。有的时候,不知不觉,眼泪也就流了出来。不过我想,无论时光如何变迁,童祥苓在我们心中,都依然还是《智取威虎山》中的那个“打虎上山”的杨子荣吧?

4. 杜鹃山——杨春霞

有人说,对于一个演员而言,一生中如果能有一部剧被众人所周知,便是一件极其幸运的事情。而对于杨春霞而言,她一生中有两个角色始终贯穿着她的演绎生涯,一部是京剧样板戏《杜鹃山》,一部是86版经典的《西游记》。她是《杜鹃山》的女主角,也是《西游记》里的妖娆的白骨精。她在70年代的样板戏《杜鹃山》中扮演的“柯湘”,打响了她的名号,让她成为了那个年代的国民偶像。后来,又因为《西游记》与导演杨洁结仇,一生不《西游记》。如今过去,风光与恩怨都随风而逝了,当年红极一时的杨春霞,如今晚年生活过得如何呢?今天我们一起来看一下她的一生。1943年,杨春霞出生于上海,但是她是浙江宁波人。出生的时候,父亲尚是一个机器厂的普通员工,而母亲则是一名会计。虽然出生在普通的家庭,但是杨春霞却长得非常水灵,在那个年代可以说是天生丽质了,让人见了总是忍不住要夸奖她。童年的杨春霞就对艺术表现出了浓烈的喜爱,普通的家境并没有让她对艺术望而却步。1955年,年幼的她考入了上海戏剧学院,在学院里,她最初学习的是昆剧,后面才改成了学习京剧。事实证明,她学习京剧的道路是正确的。从上海戏剧学院毕业以后,她进入了上海青年京昆剧团,在这个团里,她得到了众多的演出机会。因为长相俊俏,她吸引了很多橄榄枝。多次跟随着团里一起去香港演出京剧《白蛇传》。《杨门女将》等京剧,引起了当时很大的轰动,也得以得到更多演出的机会。当时,她是上海青年京昆剧团很有影响力的台柱子。1964年,她更是随中国艺术团访问意大利、法国等国家,去了欧洲6国,主演京剧《拾玉镯》,据说当时,场面是常常座无虚席。而真正让她大红大紫的,是在1973年,那一年,她刚好30岁。那一年,她调入了北京京剧团,在现代京剧样板戏《杜鹃山》剧组,出演女主角“柯湘”一角。她将这个角色的英姿飒爽、果断刚强演绎得绘声绘色,将女主角的个人形象塑造得入木三分。这个作品在当时引起了很大的轰动,30岁的杨春霞,成为了观众最瞩目的大明星,红极一时。那时候,她的剧照在大街小巷都有,很多女性甚至模仿她的发型,那头微卷的短发被人们戏称为“柯湘头”,风靡一时,引领了当时的潮流。大红大紫后,杨春霞也并未骄傲停下脚步,她接连演出了很多脍炙人口的作品,其中包括《乱云飞》、《家住安源》、《黄莲苦胆》等作品。

但是好景不长,时隔3年,在1976年的11月,杨春霞莫名其妙被关进了学习班,她被隔离审查,还有别有用心的人在她的私生活上胡乱造谣,给当时的杨春霞狠狠地一击,不仅仅是自己,连自己的儿子当时在学校也受到了很大的歧视,她度过了她最低谷的时候。幸好后来,在1979年底时,她终于再次复出了。当时一首京剧《望江亭》在北京人民剧场演出,她一登台,观众大喊她的名字,欢呼声、雀跃声彼此起伏,给了她当时很大的力量。复出后不久,她成为了北京京剧团的副团长。除了《杜鹃山》,让她名声大赫的作品,就是来自于杨洁导演的经典作品,86年版的《西游记》了。那是1982年,杨春霞39岁。如今,距离杨春霞演样板戏《杜鹃山》大红大紫,已经过去了47年,她的丈夫也于2006年因病去世了。她在儿子的陪伴下走出了伤痛,14年过去了,她还是活跃在京剧的舞台上。她的儿子现在在上海经商,也给母亲买了车子和房子,儿媳妇也是国家一级演员,是上海昆剧团的知名演员,她和儿媳妇还同台演出过。如今,2020年,杨春霞已经77岁了,她虽然已经老了,不再是30岁的模样,但是她依然精神很好,神采飞扬,在77岁的老人中,她依然是那个很出众有气质的人。时光飞逝,经典却永存,希望这样的老艺术家,健康长寿。

5.海港——李丽芳

对于上世纪六七十年代家喻户晓的“革命样板戏”,许多中老年朋友一定还十分熟悉。那么,你还熟悉其中的《海港》吗?还记得女主角方海珍饰演者李丽芳吗?如果有所淡忘的话,娱文娱视和大家一起来回顾方海珍在剧中的一个著名唱段:“装卸工这工作意义深长,为什么你偏说低人三分脸无光?有多少烈士的血,烈士的血渗透了这码头的土壤,为什么……为什么你偏要借故离开这地方?你本是工人子弟,万不能辜负党培养。小韩哪,同志啊!悬崖旁你快收缰,迷途上你莫乱闯,你仔细看,你认真想,同志们向你伸出了双手,满怀着期望,是火热的心肠,盼望你心红志坚,立足在海港,忠于人民忠于党……”这是在展厅教育韩小强时,方海珍的一段演唱《忠于人民忠于党》。李丽芳,1932年出生于北京。幼年时,跟随姐姐李慧芳学艺,12岁师从新丽琴、程玉菁、陶玉芝学青衣,16岁登台演出。1952年,李丽芳加入总政京剧团,随团赴朝鲜慰问志愿军指战员;回国后进入中国京剧院四团;1958年响应“支边”号召,赴西部组建宁夏京剧团;1967年调入上海京剧团。李丽芳最著名的艺术形象就是现代京剧《海港》中的方海珍。方海珍是装卸队党支部书记,她一方面教育落后青年韩小强,一方面与坏人钱守维展开针锋相对的斗争,最终带领大家追回错包,胜利完成了援外任务。尤其方海珍那个《想起党眼明心亮》的唱段,直到现在还回响在人们耳边:“党啊,党啊!行船的风,领航的灯,长风送我们冲破千顷浪,明灯给我们照亮了万里航程。想起党眼明心亮顿时振奋,解疑难需依靠码头工人。他们能山头踩出平坦路,他们能海底捞出绣花针。坚决听党的话顽强挺进,听党的话顽强挺进,这一仗一定要全胜收兵。”在1967年,李丽芳调入上海京剧院工作,在现代京剧《海港》中成功地塑造了“方海珍”的艺术形象。李丽芳凭借从小练出来的洪亮嗓音,在《海港》中出色的表演,因此一举成名。

后来《海港》被拍成电影,李丽芳仍是女主角。而随着电影的上映,她一下子成为了全国观众心目中的偶像。她那一头短发的干练模样,受到了戏迷的喜爱。她以气韵生动的演唱和质朴精湛的表演,获得了社会各界的高度评价。李丽芳嗓音甜润,扮相明丽,风格独特。传统剧目方面,李丽芳的主要代表作有《佘赛花》《穆桂英挂帅》《吕布与貂蝉》《花木兰》《白门楼》等。李丽芳的声腔艺术至今无人能及,为京剧艺术的发展,作出了不可磨灭的历史贡献。而这位伟大的演员已于2002年4月29日去世,享年70岁。

6奇袭白虎团——宋玉庆

宋玉庆1941年生于天津,父亲是琴师,全家随父亲辗转奔波于山东一带。 他5岁学艺。中国人民解放攻克济南后,宋玉庆随同戏班一起参军。许世友将军当年曾亲切接见并观看演出。 抗美援朝时期,该剧团改编为志愿军京剧团,在朝鲜前线为指战员演出。战争结束后,集体转业为山东省京剧团。 60年代初,宋玉庆考入中国戏曲学院深造,得到京剧大师马连良的亲传。京剧大师尚小云,李少春也非常喜欢这位年及弱冠的青年后生,倾囊相授。宋玉庆天资聪颖,可堪造就,专攻文武老生,是戏曲学院的高材生。毕业演出剧目为《八仙过海》,由马连良、李少春等恩师亲自把场,引起轰动。毕业后,他仍回山东省京剧团工作。党中央国务院1964年在北京举办了全国京剧现代戏观摩汇演,100多部现代戏登台演出。山东省京剧团根据王程远报告文学改编成《奇袭白虎团》,重新创作成一部武戏文唱的大型戏剧。剧团选出了宋玉庆饰演侦察排长严伟才为塑造角色,宋玉庆起早贪晚练功不辍。为了练习翻跃高崖,他多次摔昏,有时眼球竟溢出了血,但他没有畏缩,终于学成高难武功。晋京演出时,《奇袭白虎团》引起轰动,誉满京师。每场演出,宋玉庆七套服装,从里到外都湿透,可见他付出的体力之大消耗之大。宋玉庆舞台艺术身段优美,唱腔高亢激越,唱念作打舞眼手身法步充盈着时代精神。大戏剧家田汉观看《奇》剧后,赋诗称赞。大家公认宋玉庆是一个前途无量的京剧天才。

1970年《奇袭白虎团》拍成了彩色电影,侦查英严伟才的艺术形象打动了无数戏迷,也把无数人带进了京剧艺术的大门。宋玉庆的名字走进了千家万户,成了青年人的骄傲。按现在的说法就是成了全国青年人的偶像。宋玉庆主演的彩色艺术片《奇袭白虎团》,是他一生中最辉煌的时刻,那光彩照人的银幕形象,深深地铭刻在人们的心海里。与那些红极一时的现代京剧著名演一样员,文革结束后,宋玉庆也被隔离审查,经历了难熬的挫折。1988年,他办理了离休手续,提前从岗位上退了下来。1998年,他带着全家人远赴美国定居。。这位志愿军排长的扮演者,高唱“打败美帝野心狼”的京剧艺术家,在美国竟受到了极大的欢迎。美国每座一城市都留下了他的足迹。各地剧社还邀请宋玉庆教戏。有的美国青年随他学戏后,宁可辞职,也要将戏学完。宋玉庆还被美国华文电视台邀请为戏曲大赛评委主任。真正的艺术是没有国界的。

7.龙江颂——李炳淑

与革命样板戏《智取威虎山》《红灯记》《沙家浜》相比,似乎《龙江颂》的知名度要小一些,但这并不影响其中的许多唱段也一样成为当年的流行“金曲”,如《一轮红日照胸间》,就是名段之一:“手捧宝书满心暖,一轮红日照胸间。毫不利己破私念,专门利人公在先。有私念,近在咫尺人隔远,立公字,遥距天涯心相连。读宝书耳边如闻党召唤,似战鼓催征人快马加鞭……”这是剧中女一号、龙江大队党支部书记江水英的一个经典唱段。1972年,由上海京剧院出演的《龙江颂》电影上映,李炳淑扮演的江水英及其她本人立时红遍大江南北,一段时间里,她手捧宝书的造型,成了那个年代许多观众争相模仿的动作。出生于1942年的李炳淑是安徽省宿县人,从小跟着酷爱京剧的父亲在戏园长大。1959年考入上海戏曲学校,学习梅派,与先学昆剧再改京剧的杨春霞以及计镇华、李永德、齐淑芳、华漪、刘异龙等都是同班同学。1961年毕业,后分别是上海青年京昆剧团、上海京剧团二团、上海京剧院的主要演员。972年,曾执导《暴风骤雨》《早春二月》《智取威虎山》《红色娘子军》《海港》等电影的著名导演谢铁骊经过层层选拔,选中李炳淑出演第一主角“江水英”。该片公映后,李炳淑红极一时,成为了当年最红的全民偶像。也因此,她成了样板戏的女“四李”之一。这“四李”是:《海港》中方海珍的饰演者李丽芳、《龙江颂》中江水英的饰演者李炳淑、《平原作战》中小英的饰演者李维康、《龙江颂》中阿莲的饰演者李元华。其实,《龙江颂》最初的支部书记不是女书记,而是一位男的,而这位男性支部书记的主演,恰恰是李炳淑的丈夫李永德。但在彩排过程中,上级领导要求将书记改为女性,增加阶级斗争内容,于是剧本进行了大幅度调整,这才有了“江水英”这一角色,这也是《龙江颂》上映晚的主要原因。

李炳淑的京剧代表作主要有:古装戏《白蛇传》《凤还巢》《杨门女将》《宇宙锋》《秦香莲》《伍家坡》等一批优秀传统剧目以及现代戏《龙江颂》《审椅子》等。与《龙江颂》一样,《白蛇传》《审椅子》也都拍成了电影。其中,《白蛇传》荣获1982年文化部“优秀影片奖”、第五届大众电影百花奖“最佳戏曲片奖”。李炳淑继承发展了梅派艺术特色,嗓音甜美,唱腔优美,扮相俊美,表演端庄大方、声情并茂,让人百听不厌。李炳淑和丈夫李永德是上海戏曲学校的同学,在那个学生在校期间不准谈恋爱的年代,两人偷偷地相恋,常常借外出观摩演出的机会,故意绕路,故意晚归,这才有了一对恩爱一生的“梨园伉俪”。夫妇俩育有一个女儿李炜,虽然女儿遗传了父母的优良艺术基因,但却没有从事京剧事业。 然而,1999年李永德突发脑梗,后引发糖尿病并发症,李炳淑细心照顾数年,直到丈夫2004年去世。退休后,李炳淑仍坚守在自己喜爱的京剧事业上,除从事戏曲理论教学、研究,还组织专家挖掘整理濒临失传的经典剧目。2005年,她担任了上海市振兴京剧促进会理事长,经常组织举办京剧名家示范演出。如今,79岁李炳淑的晚年生活,充实而满足着……

8.磐石湾——李崇善

李崇善(1940-- )男,为国家一级演员,京剧老生。北京人,回族。1952年考入北京私立艺培戏曲学校(后名北京市戏曲学校),1993年出任北京京剧院三团团长兼第一主演。代表戏剧有《四郎探母》和《赵氏孤儿》。在校期间得到余派老生王少楼和陈少五、孟小如等的精心传授,学习了《大探二》、《失空斩》、《四郎探母》等四十余出传统戏。他勤奋好学,常得老师的个别教练,功底扎实而全面,戏路较宽。1959年毕业分配至梅兰芳京剧团,与梅葆玖、梅葆玥、李玉芙等合作演出。1960年调到北京市戏曲学校实验京剧团,与李玉芙、张学津、马永安等合作演出长达九年,在此期间曾得到李盛藻的亲授。1962年拜谭富英为师,学习了《定军山》、《卖马》、《碰碑》、《桑园寄子》和排演了《将相和》、《失空斩》等谭派名剧,并得到余派琴师王瑞芝的传授,学习了《搜孤救孤》等戏。 1969年调上海京剧团《智取威虎山》剧组,担任参谋长少剑波B角。

1975年在现代京剧《磐石湾》中扮演一号人物陆长海,该剧于1976年由上海电影制片厂拍成了彩色戏曲片。1977年6月调回北京京剧团,排演了"文革"后最早演出的古代戏《逼上梁山》,饰林冲,在恢复传统戏的演出中,起了带头作用。1981年排演了马少波于1963年创作的新编历史剧《正气歌》,饰文天祥,该剧于1984年拍成戏曲电视连续剧。1995年在现代京剧《圣洁的心灵--》中,成功地塑造了新一代共产党干部的形象,该剧获文化部颁发的第九届文华奖。1998年在新编历史剧《风雨同仁堂》中扮演大查柜,该剧获中国京剧节金奖。他嗓音明亮,韵味纯正,重在唱情,表演细腻,师承谭派又博采众长,兼收并蓄,与自身条件结合加以融汇贯通,演出剧目时不拘于某个流派,而是以创造人物、表现人物思想情感为目的,从而形成了自己的艺术风格。李崇善师承谭派,还曾得到余派老生王少楼、李盛藻等人的精心传授,因此他的京剧技巧博采众长。他给自己立了个规矩——不收弟子。“不收弟子一是怕把自己的毛病不经意地传给他们,二是希望他们"吸取"更多营养,而不是受到某个门派的限制。”在李崇善看来,海纳百川才能成为全能型的京剧表演艺术家。 他嗓音明亮,音域宽广,韵味纯正,演唱高亢挺拔,重在唱情,表演细腻,富于激情。师承谭派,继承余派,又博采众长,兼收并蓄,与自身条件结合加以融会贯通,演出剧目时不拘于某个流派,而是以创造人物、表现人物思想情感为目的,从而形成了自己的艺术风格。