歡迎關注「英都鄉訊」微信公衆号:ydxx2013。

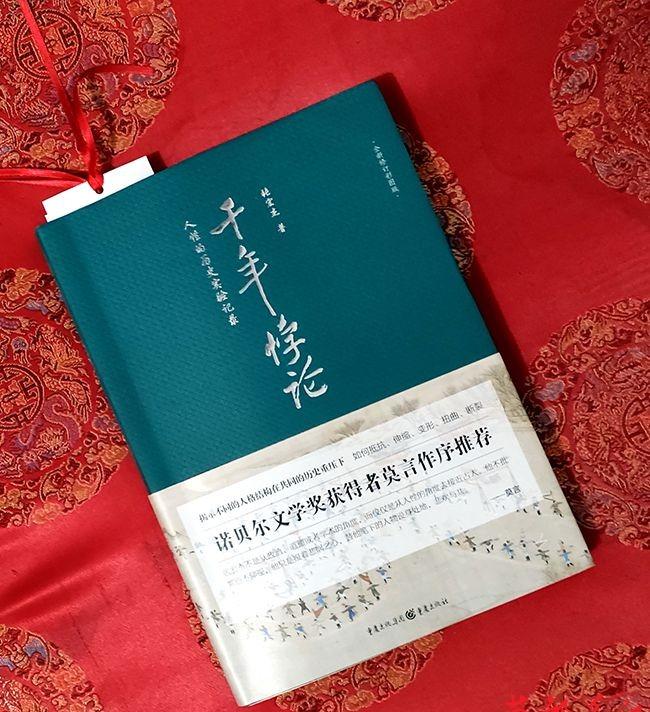

複旦大學曆史學博士、清華大學博士後、現供職于中國人民大學清史所的張宏傑(1972年出生,遼甯省人),在2019年出版的《千年悖論:人性的曆史實驗紀錄》(重慶出版社出版)一書中,收錄他的“曆史散文”(人物、事件)10篇。其中,《無處收留:吳三桂》一文,多處涉及了他對洪承疇的評論。英都鄉訊編者,特将這些有關評論洪承疇的段落摘出,分享給各位網友。張宏傑對曆史人物的評論,一向是“不批判也不仰視,他隻是抱着悲憫之心,替他筆下的人物設身處地,悲歡與共”(莫言)。

張宏傑評說洪承疇

整個明王朝後期最傑出的軍事領袖袁崇煥,因為滿洲人一個并不高明的反間計,被崇祯皇帝活活剮死。繼袁崇煥之後又一個最有才幹的将領洪承疇,也是被猜忌懷疑推進了身敗名裂的厄運之中。

洪承疇,字亨九,福建南安人,明萬曆四十四年(1616年)進士,按正規途徑升入社會上層。不過和一般讀書人不同,教條化的儒教灌輸模式并沒有毀壞他的思維能力。他通達權變冷靜務實,辦事能力極強。崇祯初年(1628年),陝西農民軍震動天下,官軍望風而逃,洪承疇受命前往鎮壓,六破李自成軍,俘獲起義軍首領高迎祥,給農民軍以毀滅性打擊。陝西戰事初平,關東形勢吃緊,崇祯皇帝又征洪承疇總督遼東軍事。洪承疇總結前幾任遼東軍事長官屢戰屢敗的教訓,制定了穩紮穩打的戰略,針對滿洲人羽翼已成、實力頗豐的現實,決定采取屯田久駐步步為營的政策,逐漸把滿洲人趕回老家。應該說,這是當時情勢下唯一現實的政策,也是明朝在明清角逐中最大的一個勝機。可惜洪承疇這個戰略構想,遭到朝廷的激烈反對,性格急躁的崇祯和那些精通小楷和八股的官員們一緻主張速戰速決,他們認為天朝大國對付不了一個小小的異族實在是一件奇恥大辱。指責洪承疇怯懦畏縮、糜饷勞師的奏章一件接一件地遞到皇帝面前,皇帝則派出一個又一個太監到前線監軍,谕旨裡流露出愈來愈明顯的懷疑和殺機。被逼無奈的洪承疇倉促出戰,結果是全軍覆沒。

洪承疇不是敗給了滿洲人,他敗給的,是自己的同胞。

洪承疇剛剛被俘的時候,也曾經一門心思要盡節殉國,在滿人的監獄裡蓬頭赤腳,日夜大罵,隻求速死。可是皇太極一點也不生氣,供給洪承疇精衣美食,細心照顧,不斷派人去勸降,做耐心細緻的說服。過了一段時間,他親自到監獄中去看望,看到洪衣服單薄,便解下自己的貂裘大氅給他披上,并且問道:“先生得無寒乎?”洪承疇瞠視良久,歎曰:“真命世之主也!”乃叩頭請降。

洪承疇不是腐儒,滿清和朱明之間的上下優劣明眼人一目了然。在和滿洲人打交道的過程中他親身感受到了這個民族大有前途,必将取朱明而代之,而使他最後下了投降決心的,還是這個滿洲統治者不可抵禦的個人魅力。

洪承疇是在朝諸公中吳三桂真心敬重的人物之一。在吳三桂眼裡,這樣的人并不多。對于讀書人,吳三桂的心理一直很沖突。一方面,他對這些人嘴裡那些深奧的道理敬畏有加;另一方面,這些說起話來頭頭是道的人辦起事來卻往往讓他詫異不已。這些人辦正事迂腐天真,可是撈起錢來門檻比誰都精,鑽營起來臉皮比誰都厚。遇到樹名邀譽的機會争先恐後,到了拿章程做決斷的時候卻言不及義,紛紛推诿。滿朝大員,率多此類。吳三桂以為,國家就是在這些人手裡敗壞了。

不過,洪承疇和他們不一樣。這位大帥外表也一樣的文弱,可眼神中卻有股通透沉靜之氣。那是胸中有城府有見識有塊壘有操持的沉靜。這位文章學問名滿京師的學士并不是那種隻能紙上談兵的書呆子,他放下毛筆跨上戰馬,就把關陝以西的那些氣勢洶洶、無人能擋的農民軍打得氣焰頓消,把大名鼎鼎的李自成打得隻剩下十八騎敗走商洛。吳三桂覺得書上說的修身齊家治國平天下的讀書人就應該是這樣,内聖外王,下馬能文,上馬能武,這才是受了聖人之教,得了聖人之道。

吳三桂還清楚地記得洪承疇初次出關時給他留下的深刻印象。在接風宴上,洪承疇縱談關外的守戰之勢,分析明決,切中要害。就是那一次,洪承疇提出了在關外打持久戰的構想,這個想法得到了關外将領的一緻擁護。大家都覺得這個大帥和以往那些隻會誇誇其談的大員明顯不同。飲酒微酣,洪承疇談起關内的形勢和皇上的宵旰圖治,憂君愛國之情溢于言表,說着說着,竟至于老淚縱橫,泣不成聲。吳三桂從洪承疇身上首次體驗到了一種與衆不同的人格力量。他覺得這個人的層次和他們武人不可同日而語,武人的忠義隻是血氣之勇,而洪大帥則是出自胸中的聖道天理。

松錦陷落之後,人們都做好了悲痛的準備,等待着他殉國的消息傳來。崇祯皇帝甚至已經在北京為洪承疇立了祠堂,設了祭壇。

可洪承疇居然就投降了。這位道德文章的光輝代表轉眼就成了醜惡的叛徒,一夜之間就從高聳入雲的道德殿堂墜入精神地獄。這個角色轉換也實在太迅速了,實在叫人難以适應。

在苛刻的道德倫理标準之下,一個人很容易被推入冰炭相激的兩極選擇之中,承受自然人性和社會倫理兩方面同樣強烈的撕扯,而沒有第三條路可走。王朝闆蕩,你不想做忠臣就隻能選擇做貳臣,不成君子隻能成為小人,不成為天使就隻能狠狠心做魔鬼,不進入聖祠就隻能跪在曆史的恥辱柱前。這裡,隻有道德教條的嚴酷壓力,沒有為現實人性的軟弱和不完美預留一點彈性空間。

在這種情況下,死亡甚至是最簡單最輕松的選擇,而活下來,卻需要勇氣。你必須承受社會輿論和内心負罪感的雙重挑戰,這往往是一般人難以承受的,如果一個人的生命力不是足夠強健,肯定要在這種重壓之下委頓,再也難以發出熱量。

在吳三桂發動叛亂之前七年,洪承疇死了。臨死的時候,他已經失去了權力。也許正是這點,使他能夠終于正寝。清政府在悼詞中慷慨地送給他許多美好的詞彙。說他“應天順時,通達大義,輔佐本朝成一統太平之業,而其文亦标名竹帛,勒勳鼎彜”。

然而,到了清朝中葉,天下已經平定,朝廷開始大力宣揚“臣節”。這位“勒勳鼎彜”的勳臣終于被政府列入《貳臣傳》,昔日的贊詞蕩然無存,剩下的隻是對他背叛君親的嚴厲指責和鋒利嘲諷。他終于以嗜利偷生不顧君臣大義的罪名被釘在了道德審判台上。

1772年,清朝最有福氣的大皇帝,康熙帝的孫子乾隆在出關祭祖的途中路過甯遠城。乾隆饒有興趣地觀看了甯遠城中這兩座漂亮的石牌坊,這位愛作詩的皇帝又寫了一首“禦制詩”:

燧謹寒更烽候朝,鸠工何暇尚逍遙。

若非華表留名姓,誰識元戎事兩朝。