沒問過父母王小華究竟是誰的人,一定不是撫順養大的孩子。

“王小華死了嗎?”

這是埋在每個撫順年輕人心底的童年陰影,也是頭一宗貫穿了兩代人的街頭終極謎案。

傳聞撫順當地的電台經常會接到詢問王小華是誰的電話,但永遠不會得到準确的說法。

接線員都換了五六個沒有轉正的外聘實習生了,每次都是含糊其辭搪塞過去,脾氣不好的則會直接怼一句,“問你媽去!”

就連對本地最熟悉的司機也不見得知道。

“王小華!?不是早就死了嗎?”

他們并沒有騙人,等太陽升起,初來乍到的遊客就會發現,這裡,滿大街都是死亡訃告,其密度之大,屬全國之最。

“這也太吓人了,十年前我到撫順出差,問賣西瓜的雷體怎麼找,路人告訴我沿着河邊一直走,到經十一路有幾塊殘碑,還讓我千萬别認錯了,得找到上面是紅油漆毛體的‘王小華死了’那塊,對面就是——跟他媽下鬥似的。”

“不知道這股妖風啥時候起來的,印象中打我剛發育起,它就有了,和小老妹兒在渾河邊牽牽手,走到一個不知名的橋墩下面,四下無人,天色昏暗,她身後突然出現的王小華讓我蛋皮一緊。”

如果你在撫順街頭溜達一天,你會發現無處不在的王小華。對于途徑這座城市的外地人來說,王小華,将會是他在這裡認識的第一個撫順人。

上了歲數的撫順親戚告訴我,以前街面上都是“王小華死了”,後來變成了“王小華亡了”,近幾年又出現了“王小華X了”。

你可别小看這一個字的變化,往小了說是筆畫少了省墨,往大了說可能和撫順的經濟形勢有關。

嚴打之後的撫順,與廣東脫離了實質關聯,曾經的“小東莞”稱号也拱手讓人,渾河的夜風撩撥着兩岸的鐵血壯漢,沒有人真想在夜晚的街頭探索未知,礦藏枯竭造成的收入低靡,壓抑了所有人的荷爾蒙分泌。

隻有那一襲神秘的身影,在街頭晝伏夜出,像死神筆記般把王小華的噩耗帶到了人間。

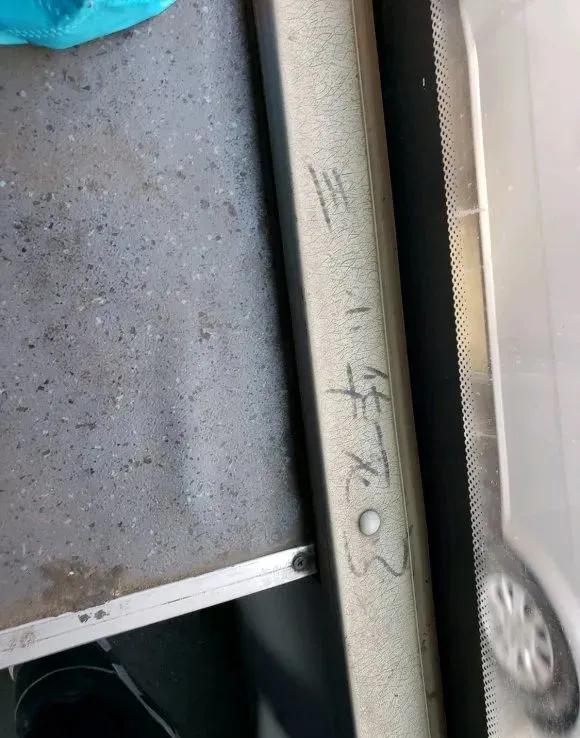

撫順市内80路到89路的所有公交線路上,都有王小華的印迹,車站牌、車窗棱子、後椅背上。這些公共交通工具整日帶着小華的遊魂在市區遊蕩,每一位乘客都是見怪不怪的送行者。

我曾問過幾位公共汽車司機,有沒有發現是誰寫的?

有道行的告訴我,看筆法是大巧藏拙,左手習慣,這幾個字中唯一不變的就是那個“了”字,怎麼看都是一個“3”,是以懷疑可能不是“王小華死了”,而是暗指王小華可能是個小三,破壞了人家家庭被報複。

但很快就有人就舉出了反例,一則電線杆的筆迹并沒有“了”和“3”,隻是一個“歹”字,看油性筆的痕迹應是最近才寫上的。

而一個本地的輔警朋友則分析,“你看這周圍都是攝像頭,寫的人肯定是還沒寫完碰見什麼人了,或者發現了攝像頭然後倉皇而逃。”

似乎每個撫順人都對王小華事件有着自己的見解,但支離破碎的資訊更加重了探查的疑雲。

在遼甯省的重名應用網站搜尋,撫順市有211名王小華,男性31名,女性180名,但他們都不是“王小華”。

在百度貼吧查詢“王小華”,也隻能得到些零星的記憶碎片。

如果把全部的文章搜集起來,王小華能覆寫到撫順任何人流密集的場所。

Ta比天眼覆寫的範圍更廣,無論你在哪個角落,王小華都在看着你。

“八字不硬不過關,過關就來高爾山。”

藥水哥到了撫順聽到這話,也得收斂起睥睨天下的乖張,一臉懵懂,以為“王小華死了”是入關後需要拜的碼頭或什麼不可言傳的江湖暗語。

但不管怎樣,這無疑都成了環衛勞工們的噩夢。

有經驗的長者出工會多帶一桶油漆,這是粉刷匠和神筆馬良的暗戰,無聲的戰火彌漫在撫順的大街小巷。

“太*巴煩了,你前腳擦,Ta隔段時間就給補上,位置還挺準,就在之前寫的地方,挑釁!後來他*的連具體的死因都寫上去了。”

但換個地點,又換了種羽化登仙的途徑,隻不過多了項更具體的生平。

一些當地的城市癬師表示,從沒在男廁見到過這種文字,隻有在女廁的門後,說完,他當我面貼了張小額放貸。

這似乎在暗示寫王小華的人是個女的。

獨立的隔斷空間給了書寫者更多的創作自由,如果受得了内味,Ta估計能寫滿這桦木四扇屏。

一位環衛勞工說,見過的“王小華”沒有十萬,也得有五萬了。這些年,基本每天都能清除掉幾十個“王小華”。

我們很難想象王小華承受了多大的精神痛苦。

按照命理學的角度分析,“王小華”一名三才俱佳,有成功運,但的确有頑迷過剛的缺點,容易招緻不和争論,受人攻擊。

起初,撫順沒人會真的在意這是一場人文災難。

這不過是一個塗鴉、一次詛咒、一場悲劇的告别、一座城市的消失。

直到王小華開始翻越了牆的載體,向人們的日常生活滲透時,當地人才開始感到不安。

“我兒子坐在前車筐裡扭頭問我‘王小華’怎麼死的,我無法回答,隻是告訴他有些人死了,但還活着,有些人活着,但早就死了。他若有所思,向我敬了個禮。”

“這種破壞城市文明的行為太可恥了,要讓我們發現了是誰寫的,腿早給打折了,我們甚至晚上巡過街想揪出這個人,後來警察來了,讓我們喝完趕緊滾蛋。”

事實上,王小華和路人都不是最大受害者,撫順電視台才是這宗密案的最直接受害者。

當地電視台每隔一段時間,就會出一期“勸告大家不要亂塗亂畫”的節目。

主持人的諄諄善誘和出鏡記者的言辭懇切,都在向所有市民表達一個态度:求求各位,放下畫筆,好好做人。

在一期視訊中,或許是真的被遍地的“王小華”冒犯多年,出鏡的路人得知是現場采訪後,情緒突然變得激動起來。

他當記者面背身怒斥了這種亂塗亂畫的不文明行為,慷慨陳詞間掏出了随身帶的抹布,試圖擦拭掉景區内的“狗尿苔”,當發現自己真的能夠擦拭掉字迹後,開心的像個孩子。

但視訊留言區裡,被訪者的口音卻觸動了撫順人最敏感的神經,“連撫順話都不會好好說了,張口就是沈陽口音”。

——撫順人記不住自己城市的區号是何時變成了沈陽,也記不住自己昨天吃了什麼,但總是能記住每一個“王小華”。

因為這在撫順,王小華并不是個案。

以前通訊不發達,出事就上牆是來自礦上的習慣,周圍誰家的紅白喜事都能在牆上知曉,小區内的宣傳欄、街邊的報亭、電線杆、天橋下、站牌上都是可靠的資訊牆,人名後面貼出撫恤賠償金,通知家屬前來領取,簡單、直接、幹脆。

人們從牆上盤算着未來,故友們也會在牆上跟着“王小華”争奪版面。

當地大多數的輿論都認為是寫王小華的人有問題,但鮮有人去考慮王小華究竟給書寫者造成了哪些傷害。

那些牆上的死亡資訊很多,但隻有“王小華”堅韌地挺到了最後。是什麼樣的執念讓寫它的人如此瘋狂?緻使幾十年不間斷的“王小華死了”遍地都是。

直到今年3月,有人提到了新線索,說是因姑嫂倆争奪房産,而書寫者,是王小華的嫂子。

“這個人是個女的,這女的上面有個哥哥,哥哥沒有子嗣,去世後家産給媳婦了,這女的就去要他哥哥的房子,給嫂子必成間歇性精神病了,好一陣壞一陣的,你們不知道嗎?”

遺憾的是,經過一番查證,我們在撫順的裁判文書中沒能找到任何資訊,甚至,在民事糾紛調解判決書中也沒有發現任何記錄在案的痕迹。

且不論真假,如此大規模的鋪面,王小華本人也應該早已知情。更玄妙的是,越來越多的網絡信源和線下資料都在強有力地暗示:這則都市傳說已經滲透到了其他的城市去。

怎麼治都沒戲了,王小華真的死了?

疫情開始後,撫順街頭的文字曾短暫消失了一段時間,幾個月後,許多人在沈陽發現了同樣的文字。但有人提出了辨僞,認為字樣不一樣,書寫順序也完全不一緻,且訃告多出現在醫院周圍。

有人推測作者可能去沈陽的醫院治病,與此同時,撫順本地的“王小華”已經很久沒有再更新。

那些剩餘的“王小華”随着逐漸剝落的牆皮墜落,牆上隻殘留了昨日的未完待續。如今你再去問一個撫順的年輕人,沒人有時間再去好奇此事。抓緊入關,變成了所有人的共識。

而書寫王小華的神秘人物,就像這個時代的孤獨诘問者,一言不發,但筆耕不綴。幾十年過去了,“王小華”三個字依舊是他創造的撫順密碼,隻有知道它,才能開啟這座城市的失落。