知識分子也談錢!

如今,“知識分子”一詞逐漸弱化、退化、消失了,以至于很久沒聽到了;而在上世紀,中國文學史的末期即民國時期,文學界“知識分子”的印象卻是深入人心,一襲長衫,大框眼鏡,一手持書,一手背後,彬彬有禮,溫文爾雅,文學界上下一體,皆為中華國民之敬仰,如此的書生意氣貌似與“銅臭”“金錢”相去甚遠!

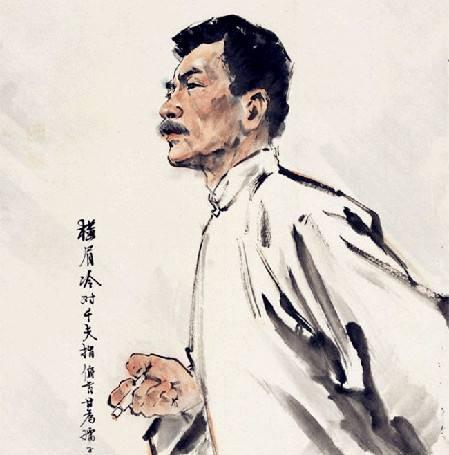

知識分子形象代表魯迅

自20世紀伊始,作為知識分子最自由聚集的所在,便是北京大學。自蔡元培任第一任校長提出“思想自由,相容并包”的辦學理念以來,加之許以高薪,召良納賢,北大陸續建立了全國最全的學科體系,其中就以東方語言文學系的建立者季羨林大師最為經典。

1945年10月德國留學十年的季羨林大師沖破重重阻力,橫跨半個歐亞大陸,終于在1946年5月到達上海,曆時8個月終于回到了祖國的懷抱。正逢此時,在北大胡适校長、傅斯年代理校長、湯用彤文學院長的大力支援下,季羨林大師建立了東方語言文學系,并擔任系主任,為正教授職。至1996年方從東語系系主任一職退下來,如此一幹就是五十年!

更換新匾的北大

那請問,擔任半個世紀系主任且為正教授的季羨林大師,工資收入如何呢?咱們先來探究下北大工資薪水的曆史吧。

五四運動,吹響了知識分子集聚北平的号角,文學界齊聚北京,而尤以北大最為集中。自由、包容的精神自是吸引知識分子聚集的最重要原因,但其薪水之高,也為知識分子的自由帶來了保障。

1920年北京大學教職員待遇章程起草委員會認為“教育界之薪俸太薄,既不足衣食之費,更不敷研究學術之用,與其他職業比較太低”,最終提高教職員薪俸等級,其中教授的月薪提升較大,由原來的200塊大洋提升到300塊大洋。到南京國民政府時期,教育行政委員會于1927年6月公布了《大學教員資格條例》,将大學教員分為教授、副教授、講師、助教四等,其對教員的薪俸等級即對應的标準趨向規範化。

以1931年至1934年間,如圖的教員工資月薪收入表,北大教授的月薪平均都在400塊大洋以上,副教授在300塊大洋,專職講師160到260塊大洋,助教在80到90塊大洋。這個時期北京大學的經費大多來源于教育部撥款,經費比較充足,教員的工資薪俸相對穩定,且較其他行業為高,這個時期是工資收入最好的一個時期。

教員工資月薪收入表

抗日戰争爆發後,雖然行政院也頒布了如圖的《大學及獨立學院教員聘任待遇暫行規程》,對教員的工資薪俸進行了明确規定,但畢竟此時國内國際形勢嚴峻,軍費已成為國家最多的支出,對教育支出自然就不能完全有保障了。并且此時通貨膨脹嚴重,貨币貶值,物價飛漲,北大教授的工資雖然已提高到600個大洋,其他教員也有較大幅度提高,但教員的實際購買力已大大下降,嚴重的都無法保障最低生活。西南聯大教授王力在《領薪水》中寫道“在此情況下,家裡人不敢想到做衣裳,小姐看電影《忠勇之家》的建議因大家認為饑寒之家沒有資格而付諸東流。大少爺也發誓不再用功念書,因為像爸爸那樣讀書破萬卷終成何用?小少爺隻恨不生于街頭小販之家。”

《大學及獨立學院教員聘任待遇暫行規程》工資表

抗戰勝利後,1946年深秋季羨林大師北大任職副教授,一周後轉為正教授。1946年教授月薪550元,到了1948年達到600元左右。那個時候,國家的經濟已經完全崩潰,從銀元到法币,又改為銀圓券,後又改為金圓券,越改越亂,通貨膨脹已經達到鈔票上每天加上一個0,還跟不上物價飛速升高的情況。去糧店買幾斤糧食,要帶的這券那券的重量超過糧食本身,甚至要用麻袋裝。可想而知,那時知識分子的生活窘迫了!

是以,上世紀的前五十年,中國文學史的末期,文學界知識分子都闊綽過,也都窮困過。

建國後,季羨林大師作為50年代第一批确定的56名“老一級”教授,工資是北大教師中最高的。根據季羨林大師《漫談消費》所述,在六類工資地區的北京,每月工資是345元,還有中國科學院哲學社會科學部學部委員(相當于今天的院士)每月津貼100元,一共是450元。這收入已經是相當高的了。改革開放以後,以1997年為例,作為最老的“老一級”教授,大師的工資有七八塊錢,加上各種津貼四五百元,每月實際有有一千二三百塊錢。

林庚與季羨林

當然,以上都隻算了知識分子的工資及津貼等固定收入,别忘了知識分子還有第二職業,就是作家,那當然會有稿費、版權費等等收入。

以30年代為例,千字3元是通行的稿費标準,而名家的千字可以到6元以上。如張恨水與世界書局簽約,千字8元。一般來說文學界大家每月輕松發表三五萬字的作品,則可以輕松拿到二三百塊大洋。另外還有10%~25%的版權費,折合下來每月也差不多是二三百塊大洋。如此作為中國文學史末期文學界的各位北大教授們每月的工資薪水加寫作收入,每月有六七百塊大洋的收入。建國後,季羨林大師每天四點起床伏案寫作,著名的《糖史》全篇73萬餘字。改革開放後,以1996年為例,季羨林大師《牛棚雜憶》首發八萬冊,其稿費為20萬元。21新世紀後,季羨林大師版稅不會低于10%,初步保守估算,每年的稿酬在三五十萬左右。

《牛棚雜憶》

另外文學界的知識分子還大愛收藏,絕大部分的藏品價值驚人。以季羨林大師的老師陳寅恪大儒為例,1947年物價飛漲知識分子竟然都買不起煤!而胡适“惜大儒”贈給陳先生一筆數目頗大的二千美元,而陳先生讓學生季羨林大師給了胡适一汽車極為珍貴的書,其中一部《聖彼得堡梵德大辭典》的市值就遠遠超過二千美元,可想而知一車珍貴的書價值不能估量。這批書實際是捐給了北大。再以季羨林大師為例,自工作開始六十年的收藏經曆,讓季羨林大師的藏品無法計算,價值無法計算。藏書多,北大排第一;字畫,幾乎可以印制一部中國明清字畫史的精品圖錄;文房雅玩,數量、價值上非常可觀;手稿、信劄等可算是“恒河沙數”。據網上資料,“北京大學代為保管的文物共計577件,其中207件是古畫。”2016年據其子季承和北大有關人員的實查,共為649件。

季羨林藏品田黃印章(黑白照)

此文雖寥寥數語,不能盡述文學界知識分子的代表—北大教授的收入變化,但也盡力為如今“熙熙皆為利來,攘攘皆為利往”的世人(包含逝去了的知識分子一詞)一些啟示。生财有大道。仁者以财發身,不仁者以身發财。如今的我們,隻要用心去教書育人,去寫字發文,從善而流,以德為本,肯定财不遠矣。

配圖