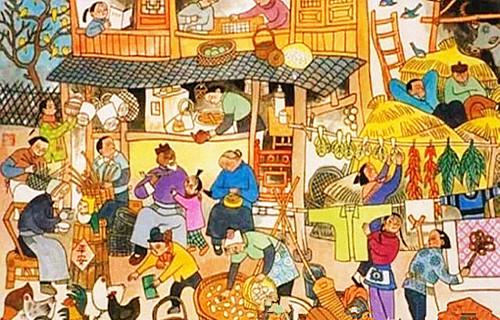

王安石的詩歌《元日》大家都知道是寫春節的,他寫得很具體,抓住了古人過年時熱鬧、歡樂和除舊布新的景象,給我們現代人了解古人過年,了解年節的曆史風俗,提供了難得的資料。

爆竹聲中一歲除,春風送暖入屠蘇。

千門萬戶曈曈日,總把新桃換舊符。

詩的題目叫元日,就是指農曆的正月初一,也是指代的新年。詩的大概意思是,爆竹聲聲辭舊歲,除夕夜家家戶戶烤着爐火,點着長明燈,直至迎來新年的太陽,人們暢飲屠蘇酒,歡快地換上新的桃符。

王安石這首詩是絕句,四句詩一共寫了四件事情,可以說這些事情就是當時過年的細節,就是過年的特色。這四件事作為春節的主要文化習俗,它一直被傳承了下來,可以說到現在也隻有細微的變化。

第一件事是爆竹

過年的曆史可以追溯到四千年前,那時候還沒有火藥,沒有紙張。即使到宋朝有了這些,那成本也是很高的。是以古人是燃燒的竹子,讓竹節爆裂發出響聲。

因為燃爆竹子既有火光,也有巨大的響聲,這樣既顯得熱鬧,威武霸氣,又有震懾力。在當時的社會條件下,人們相信這爆竹可以驅除猛獸,規避鬼祟邪惡。

随着社會的文明進步,發明了紙張和火藥,後來才有了鞭炮火花,這個除夕夜和元日早起開門燃放爆竹的習俗就一直保持了下來,甚至連除夕夜點長明燈也要放鞭炮。

第二件事是飲屠蘇酒

古人過年阖家飲屠蘇酒成了一種風俗,因為屠蘇酒是藥酒,它能祛風散寒、預防瘟疫傳染病。我們現在過年也在飲酒,但那不是屠蘇酒。現在人們的思想意識和人居環境進步了,對藥酒沒有那麼依賴了。

現在大多是高樓大廈,即使是底層也是水泥地面隔濕,而古人多是草房茅舍,不隻是容易得風濕痹熱,而且還可能遭受蟲叮蛇咬,這樣患病率就比較高。

相傳屠蘇酒是漢朝的名醫華佗所發明,其主要由防風、烏頭等十幾味中藥在酒中泡制而成。後來經過張仲景、孫思邈等名醫的改進而世代相傳下來。王安石是宋朝人,可見宋朝還是在喝屠蘇酒的。

第三件事是點長明燈

詩中說的千門萬戶曈曈日,既是指的初一早晨開門就沐浴着新春的陽光,也是指的除夕夜耀眼明亮的燈火。古代沒有電燈,平時夜晚是漆黑的。隻有這個大年夜才是燈火輝煌,如同白晝。

古代除夕夜是要點長明燈的,有蠟燭的用蠟燭,如果沒有蠟燭,就是用的油燈。油燈灌好油,放在燈擎上,徹夜照明,不要人為地去吹滅,讓它自然而然地油幹燈息,叫做圓燈。

還有就是除夕夜要生火,一家人要圍爐夜坐,要通宵達旦地守歲。而這種火燒得越旺越好,它象征着新的一年一家人生活甜甜蜜蜜,日子紅紅火火。

第四件事就是換桃符

桃符就是在桃木闆上刻畫和粘貼圖案文字,過年時以舊換新,挂在大門兩邊。漢朝以前圖案上大多是神荼和郁壘二神,後來才慢慢演變成鐘馗、關公、财神以及各種圖案和吉祥祝福語等。

這桃符原本是驅穢辟邪的,到了宋朝初期就形成了春聯,變成了一種新年的願望和祝福語。最早的一副春聯相傳就是五代十國時期後蜀孟昶的“新年納餘慶,嘉節号長春”。

到了明朝春聯就大普及了,幾乎家家戶戶新年都要粘貼對聯。今天我們讀王安石的《元日》,宋朝那個時候是用的桃符。雖然那時已經發明了紙張,但可能紙張成本高,還沒有普及,另外桃符的作用也還沒有從迷信中擺脫出來。

王安石寫《元日》,表面上看是通過爆竹、屠蘇酒、燈火和桃符這四件事,來寫新年的熱烈歡快的氣氛。實際上他當時推行變法,寫新年就是在寫新法,表達的是一種對新法順利實施和群眾生活得到改善的欣喜之情。

詩人王安石處在宋朝,詩中所寫的年節,所寫的四件事,雖然和現在有些不同,但是那是當時社會文明程度所決定的。我們今天過春節雖然進步了很多,但是其中的主要元素還是從那裡傳承演化而來的。

(圖檔來自網絡,版權歸原作者。如有侵權,請聯系删除)