一、宏濟堂創業前後

濟南宏濟堂藥店的創辦人樂敬宇,原籍浙江,其先世于清康熙年間,為經營藥業移居北京,創設同仁堂于正陽門外,迄今已三百餘年。至清道光年間,同仁堂在藥業中已是聲譽日著,遐迩皆知。迨至樂敬宇的父輩衍、樸、椒、樹四弟兄時期,繼承祖上遺産,形成大、二、三、四房。在形式上,四房是同仁堂絕對平均的四大股東,而實際上同仁堂的經營大權,則是樂敬宇的叔父樂樸齋所掌握。

樂敬宇一輩兄弟,四房中共十七人。樂敬宇在兄弟中最不得其父兄的歡心。他叔樂樸齋曾對樂敬宇說:“将來不許你動草字頭(指藥業),這行飯你不能吃;你捐個官,遠遠地躲開我。”樂敬宇經此刺激,反下了決心,非搞藥業不可。乃私下與同仁堂的老職工交往,潛心學習醫藥,對藥的原料鑒别和炮制生産,乃月有所長。他三十歲時,在京捐了個山東候補道的官銜,于光緒壬寅(一九○二)年,自京來濟南候補。這時适逢他的相識楊士骧(有說楊是樂敬宇的結拜仁兄)任山東巡撫。楊以樂敬宇既系北京同仁堂的少東,又長于醫藥之學,乃撥官款白銀兩千兩,委托樂敬宇舉辦官藥局。楊以成立官藥局違犯滿清律條被參(後楊士骧調離山東),同時該官藥局亦因經費不足,難以繼續經營。勢逼招商承受。樂敬宇乃繳還官款兩千兩,取得藥局承受權,改名為“宏濟堂”。

當時宏濟堂店址是在院前大街,即今珍珠泉理發館位址,一九一五年兵變中被焚毀,乃遷到院東大街現在泉城路宏濟堂位址開業。樂敬宇經營宏濟堂的辦法,都是取法于北京同仁堂。他先留用原官藥局的經理沈錫五繼任經理,不久又從北京同仁堂老職工中調來劉瀛洲,取代沈錫五的經理職務。随着歲月的推移和企業的發展,先後有黃孟衡,錢寶亨,張慎庭等多人任過經理。

宏濟堂從官藥局承受開業初,營業不振,每天銷貨額不過幾吊銅元。因繳還官款時取貸的外債還不上,資金短少,許多珍貴藥品如犀羚解毒丸,羚翹解毒丸等,都無力購料配制。直至一九二一年才償清欠債,得以大批購進珍貴原料,營業随之逐漸好轉。

宏濟堂的大發展,是在一九二四到一九二八年奉系軍閥張宗昌統治山東的時期。樂敬宇先後在緯六路開設了宏濟堂第一支店(即宏濟堂西号),在緯一路開設了第二支店。同時把總店和支店都翻修成樓房,據說隻這一項就用了銀元十萬多。到一九三四年時,宏濟堂的銷藥額已達到北京同仁堂銷額的三分之二。庫存珍貴藥品也日益增多,如上當歸存到數百件,藏紅花存過上百斤。這時已積累了巨額資金。

二、宏濟堂的經營

清末,樂氏四房表面上雖沒分家,實際上各搞本房的企業。但在北京同仁堂四大股權上,樂氏四房還有一線聯系的。由于資本主義經濟規律所支配,樂氏家族這些企業,不但要同外部同行業進行競争,而且也要在他們樂氏内部進行競争。如大房的宏仁堂,樂仁堂;二房的居仁堂;三房的宏濟堂;四房的達仁堂之間的競争很是激烈。樂敬宇為了在商戰中取得優勢和追逐利潤,他在宏濟堂的經營上,把“商譽”作為第一要求。他認定企業興隆才能發财,而“商譽”又是企業興盛的前提條件。為了取得好商譽,宏濟堂很注意經營,具體表現在下述幾個方面:

首先是狠抓藥品的品質,憑貨“真而好”的牌子賺取利潤。宏濟堂所有藥物的配方、選料、炮制等等,皆遵循北京同仁堂老店。在原料的采購中,能使藥材批發商不敢以假充真,用次的頂替好的。對于産地真僞,能立行鑒别,真正做到采用上等道地藥材。對藥料也有嚴格的規格标準,如澤瀉隻要中段,白芍要兩頭打戳,參茸丸中所用的人參,一定得用野山參。再是宏濟堂的藥品種類多,可說是膏、丹、丸、散、飲片等等無所不備。堅持“遵古炮制”,也是宏濟堂的一大特點。它所生産的成藥,都是遵照北京同仁堂的配方炮制,技師和勞工,也都是從北京同仁堂聘請來的。開始時,樂敬宇從北京刻來同仁堂老号生産的成藥的說明書木闆一套,共有五百多塊。直到一九一八年宏濟堂開設了西号之後,才在濟南刻制出宏濟堂自己的木闆(也有五百多種),爾後就用了它自己的說明書。一九二三年又刊出《宏濟堂藥目》一書。内容系宏濟堂所制的膏、丹、丸、散、片等成藥的簡略治療說明書,前面還刊有滿清遺老楊士骧、陸潤庠為其作的序言。凡各地代銷或批購它的藥物,都贈送一本,以收宣傳推銷之效。總之宏濟堂的藥,選料道地,用料務真,炮制遵古,以保證品質為前提,達到擷取高額利潤的目的,這是宏濟堂在經營上的主要辦法。

其次是生産特殊品種的成藥,創宏濟堂獨自擁有的名牌藥。僅舉宏濟堂制的阿膠為例。樂氏家族的同仁堂老店與四房各自開設的宏仁堂、樂仁堂、居仁堂、達仁堂、宏濟堂等各店所經營的藥物,品種上基本一樣。除選料有好、次不同外,配方炮制卻無大差别。樂敬宇認為,他的宏濟堂如果搞不出自己的名牌藥來,在激烈的商戰中就難以取勝。這正如名伶必須有出拿手的看家戲才能享名叫座是一樣的道理。是以,在一九一二年宏濟堂外債尚未還清,基礎猶未鞏固的困難時期,樂敬宇就硬是在濟南東流水街辦起宏濟堂阿膠廠,終究使它制的阿膠名享中外,開創了宏濟堂發财緻富的名牌藥。

中藥阿膠,系用驢皮熬制而成。其性能為調補氣血,以婦女服用最為相宜。為什麼取名阿膠呢?據說早年(年代不詳)山東陽谷縣有眼古井,名叫阿井。當初制膠就是用這眼井裡的水熬制而成,是以熬出的膠就名為阿膠。郦道元所著《水經注》一書中阿井條下載下傳雲:“阿井之水系濟水伏流,水性寒重下沉。”宏濟堂在濟南制阿膠,據說濟南趵突泉的水,與濟水是一道水脈,故而用的突泉水熬制的膠,同用阿井水熬制的膠品質是一樣的。

樂敬宇鑒于當時藥業行中銷售的阿膠,都有驢皮腥穢氣味。他乃參考文獻,并與名醫研究,搞成自制阿膠的獨家處方,又從陽谷縣聘請膠工劉懷安等人來濟南熬制。樂敬宇的要求是産品品質高,要壓倒其他膠廠産品,而不計費工費料,因而鑽研出了新的提制法(即所謂九晝夜提制法)。用這種新處方,新的精提精煉技術,制出了甜脆适口,味道清香,療效顯著的宏濟堂阿膠。當時生産的阿膠有十二種,即福字、祿字、壽字、财字、喜字等“五字膠”,和精研、墨錠、極品、亮十六塊、亮三十二塊、黑十六塊、黑三十二塊等型号。阿膠主要原料是驢皮,并以純黑整張驢皮為最佳。宏濟堂的一等阿膠福字、祿字兩種,就是用的純黑整張驢皮,内中附加的藥材,也都是選用的道地上品。在解放前,宏濟堂的阿膠在國内行銷于上海、廣州、浙江、福建、安徽等省市;在國外行銷于馬來西亞、新加坡、印度尼西亞等東南亞各國。傳聞日僞時期,在濟南萬紫巷住的一個日本人,曾從宏濟堂購買大量阿膠運銷日本,得到日本海關特許進口,其他中成藥則不許進口。宏濟堂阿膠,曾在巴拿馬國際商品博覽會上獲得優等金牌獎和一等銀牌獎。當時阿膠市場,幾為宏濟堂所獨占。

據宏濟堂膠廠老職工談,宏濟堂阿膠之是以成為名牌的原因,根本的一條是:配方、用料不同一般。如用上等青毛鹿茸,野山人參,西藏紅花等道地原料。驢皮都是從河北省束鹿縣進的純黑驢皮,不用雜皮。其次是不惜費工費料,以獨具名牌而獲重利。三是拉攏關系,借發外财。宏濟堂的前後經理劉瀛洲、張慎庭、錢寶亨等,既屬經商能手,又擅長聯系鑽營,當時宏濟堂也曾憑借社會上的關系,增加了不少收入。

毫不例外,宏濟堂和其他資本主義企業一樣,在經營中也有偷工減料,作假騙人的時候。如一九三五年前後,韓複榘統治山東時期,宏濟堂為了追逐更大利潤,就把所制丸散成藥裡的珍貴物料(如牛黃、麝香、冰片等等)按原配方的用量減為七或八成,偷偷地降低了品質。同時在報紙上大登廣告,在馬路上大散傳單,宣傳它的膏丹丸散片各種成藥及湯劑,一律按原價八折銷售,進而使宏濟堂大發其财。

三、宏濟堂的管理

按照過去商業的慣例,企業東家(資方)和西家(經理即資方代理人)之間要訂立契約:東方出資,西方出人,錢股、人股共分盈利;非至資本虧蝕,資方不得要求散夥;散夥時須清理企業資産,并分給西方一股應得部分。樂敬宇開設的宏濟堂則不按慣例。東、西方之間沒有契約,東方可随時解除西方工作,并且東方直接負責企業的管理經營,樂敬宇就自任宏濟堂的總經理。西方經理隻負責企業中的日常事務。盈利配置設定,人事安排,均須由東家決定。是以西方稱為“水牌上的經理”(意即随時可被抹掉)。如宏濟堂第一任經理沈錫五,就是以經營無狀的借口,被樂敬宇解除職務,另從北京同仁堂調劉瀛洲、張慎庭來任宏濟堂的經理的。後劉瀛洲又以與内東辛德馨有沖突,而被辛氏的親信黃孟衡和樂敬宇年青時在北京的昵友錢寶亨所頂替。

一九二四年後,宏濟堂生意最興隆時期,在濟南有三個門市部,一個膠廠,一個棧房。樂敬宇為了加強他對企業的控制,在棧房内設企業總理處(總賬房),安排四個經理,都在總理處辦公。當時的四個經理是:分管總賬的趙玉府、分管櫃務的黃孟衡,分管外交的錢寶亨和分管生産的(掌握配制成藥)張慎庭。總賬上還有兩個幹具體工作的職工,一管錢賬,一管貨賬。另外還有一個專管進貨的。此外,三個門市部都分别設有經理一人、查對員(當時宏濟堂抓湯劑,統是各包各号,即櫃台上營業員按處方稱準分量,每味藥分倒在一張小紙上,再經查對員檢查無錯,包起小包,号上藥名,最後用一張大紙把這些小包包在一起)二人、營業員、學徒、廚師和幹雜活的等,每個門市部二十餘人。膠廠有廠長和職工二十餘人。棧房(包括配制和倉庫管理人員)有四十餘人,五處總共有職工一百二十餘人。

宏濟堂職工的工資很低。宏濟堂從經理到店員,都不分紅。個人主要所得是靠提成。職工提成,是按每月生意好壞而定。如這月收進銷貨款一萬元,則提出百分之十即一千元來,再從這千元中提出百分之十即一百元,用所謂“神福”名義,歸資方所有。其餘百分之九十,即九百元,留給樂敬宇全家和宏濟堂全體職工,按每人占“分”的多少分之。所謂“分”,即一總為一百分,一分再分十厘。各人所占分的多少,則由管總賬和管櫃務的兩個經理,按各人進店年限和職務及工作能力而定。首先由東家樂敬宇拿頭分(即五分),内東樂敬宇的妻子拿四分,大少東樂鐵庵(樂芝田的父親),二少東樂紹虞各拿三分;其次是樂敬宇的大姑娘、二姑娘、大兒媳、二兒媳、孫輩樂芝田兄弟也都各拿二分。四大經理拿的是五分、四分、三分五厘不等。門市部的經理則拿三分或二分上下。查對員則是一分、一分五厘不等。營業員(站櫃台賣藥的)、學徒、幹雜活的夥計則分一分、二分、五厘、四厘不等。這一制度,就叫“分批零錢”。宏濟堂就是用這個方法,使它的職工把企業的利益和個人的利益聯在一起。

另外,宏濟堂還有一種“小賬錢”,也叫“提成錢”。就是營業員(隻限站櫃台賣藥的)當天經手售出的膏、丹、丸、散、片(包的湯劑不算)等二十種成藥,由門市部後櫃人員清單記錄在各人的名下,一天一清算,按當天誰賣的多少,提出“提成錢”來分歸個人。一般每天可分到四、五角以上,碰巧能得到幾元。是以當時宏濟堂的職工,都願在門市部櫃台上幹營業員。據說在一九二六年前後,宏濟堂的生意興隆時期,一個站櫃台的營業員,固定工資每月隻有四、五元之譜,而每天所得到的“小賬錢”,積累起來一月可得三、五十元不等。

樂敬宇對企業職工的任用(包括營業員和學徒),多是樂敬宇在北京前門外大蔣家胡同開設的宏濟堂參茸阿膠莊裡的夥計和學徒中挑選來的。是以當時濟南宏濟堂的職工和學徒,一般不犯什麼大錯,是不會解雇的。宏濟堂對職工的休假期規定:二年一次,在家休息兩個月,來回路費由企業發給。“七·七”事變以後,改為一年休假一次,時間是四十天,隻發一半路費。

四、解放後的宏濟堂

解放時,宏濟堂老東家樂敬宇已年逾古稀,常住北京老家。五十年代初,樂敬宇的孫子樂芝田成了宏濟堂的資方接班人。一九五五年七月,經人民政府準許,宏濟堂納入公私合營企業。從此,這個近六十年曆史的濟南市著名中藥店,走上了新生的道路。當時核資額是二十八萬元,康元祥任公方經理,樂芝田是副經理。一九六○年,又與永昌、艮一堂等藥店合并為宏濟堂制藥廠。六十年代中期,已有職工四百多人,産值達四百餘萬元,當時為濟南市唯一的中成藥制造廠。

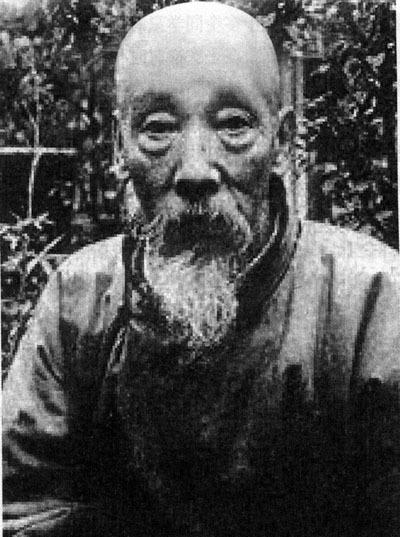

樂達聰(1872~1954),字铎,号鏡宇。北京市人。祖籍浙江,其先世于清康熙年間,為經營藥業移居北京,創設同仁堂于正陽門外。至清道光年間,同仁堂聲譽日隆,遐迩皆知。樂鏡宇雖系同仁堂藥店少東,但自幼受父兄歧視,反激起鑽研醫藥的決心,對藥的原料鑒别和炮制生産,日有所長。清光緒二十八年(1902年)捐山東候補道來濟,後受山東巡撫楊士骧委托舉辦官藥局。光緒三十三年(1907年)不惜巨資,如數繳還官銀兩千圓,取得所有權,更名為“宏濟堂”。1912年在濟南東流水街辦起宏濟堂阿膠廠(一說1909年開辦),獨創“九晝夜練制阿膠法”,生産出獨具特色的12種阿膠,行銷上海、廣州、浙江、福建及日本、東南亞各國,阿膠市場幾為宏濟堂所獨占。1914年獲山東省展覽會“最優等金牌”褒揚,1915年獲巴拿馬國際商品博覽會“優等金牌”和“一等銀牌”獎,1933年獲國家鐵道實業部頒發的“超等”獎狀。至1934年,宏濟堂銷藥額已達到北京同仁堂的三分之二。1949年新中國成立時,樂鏡宇已年逾古稀,常住北京,濟南宏濟堂産業由其孫樂芝田掌管。1954年去世。