解放戰争終于以中國共産黨完勝徐徐落下大幕,但一大批國民黨戰犯卻成為燙手山芋,如何妥善安排這些人,是中國共産黨和新成立的中華人民共和國面臨的第一道考題。那麼,這些被俘的國民黨戰犯,最終都被如何安排的,他們最後都怎麼樣了?

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="2">攻心為上,進行改造</h1>

随着解放戰争結束,國民黨一大批進階将領成為解放軍俘虜,其中中将以上級别的有72人,少将以上及相當于少将級别的共有323人,校級将領及政府系統任職的進階别人員共計322人。這些人囿于立場問題,打了一場不該打的内戰,在解放戰争中對人民犯下了不可饒恕的錯誤。但他們絕大多數都在抗日戰争中發揮了重要作用,有的甚至是名震中外的抗日名将,比如宋希濂、王耀武。如何對待他們,将決定着新中國的對外形象,是新中國成立後面對的第一道嚴峻考題。

我們當然不能像當初蔣介石對待共産黨那樣“甯可錯殺一千,也不放過一個”,但當時的國際國内形勢還不穩定,各種勢力尚在蠢蠢欲動,不可能将這些人釋放,考慮到蔣介石睚眦必報的性格,更不能将他們送給台灣,這樣無異于是借刀殺人,将這些頗有軍事才能的将領送上蔣介石的斷頭台。不能殺,不能放,更不能将他們送給台灣,如何安排這些人,成為共産黨和新中國的頭等大事。

經過反複研究,最終,中共中央決定對這些戰犯采取“四不”政策,“不送、不殺、不死、不放”,不往台灣送;不殺一人;有病治病,有傷養傷,不能死一人;也不将一人放歸社會。将他們集中起來,統一安排到北京戰犯管理所,即著名的功德林戰犯看管所,進行思想教育和行動感化相配合的教育改造,讓他們逐漸轉變思想,從根本上認識到自己的錯誤。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="4">決戰功德林</h1>

很快,第一批戰犯便進入功德林戰犯管理所。

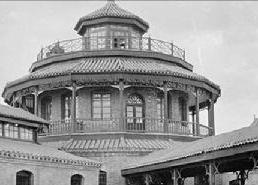

功德林位于北京德勝門外,最早是一座寺廟,後經過時代不斷變遷,先是被清政府改做“京師習藝所”,後又被北洋段祺瑞政府改造成“京師第二監獄”,國民黨統治時期,改名為“第二模範監獄”。

能進入功德林的戰犯,基本都是蔣介石的心腹愛将。當時軍銜最高的是王陵基,抗戰時期曾是第30集團軍總司令,先後擔任過四川、江西兩省主席一職。而中将級别的就更多了。他們中很多人是國民黨政府的核心人物,參與蔣介石一些重大政策的制定,加之很多人長期跟随蔣介石,對其有很深的個人感情和盲目的敬仰之情。同時,一些将領,尤其是黃埔系将領,對國民黨必然失敗的根本原因缺乏認識,将共産黨取得最後勝利的很大一部分原因歸結為“運氣”,甚至叫嚣着“重新來過,必然如何如何”。看不到因為國民黨發動的内戰,給國家和人民帶來的深重災難,也認識不到自己的行為無異于助纣為虐,竟然對于自己成為戰犯的原因,按傳統思維簡單歸結為“勝者王侯敗者寇”,并将儒家所謂的“一身不事二主”的封建思想搬了出來,幻想着成為曆史上那些忠貞不二的節臣。而更多的人成為戰犯後,對自己的未來充滿了悲觀失望情緒,非常抵觸日常的學習改造活動。

面對這樣的戰犯,功德林簡直就是一個看不見硝煙的戰場,一場改造和被改造的決戰,在此悄然拉開帷幕。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="8">各個擊破。</h1>

1950年11月一個很平常的日子,功德林戰犯所迎來了一位特别的犯人。

他就是曾任國民黨徐州“剿總”副總司令,蔣介石的心腹大将杜聿明。

由于杜聿明身患嚴重疾病,戰犯所特意将他安排在一間單人牢房,在管理者替行動不便的杜聿明替換衣物時,竟然發現了他藏在棉褲中的60多片安眠藥。

原來,被俘後的杜聿明又罹患疾病,對個人前途和命運非常悲觀,心灰意冷之際,産生了“殺身成仁以保全氣節”的念頭。

面對杜聿明的行為,管理所的幹部一邊耐心細緻地給他做說服,一邊積極聯系醫院給他治病,同時和上級溝通,給他的妻子和曾經的好友,現在已經是新中國一員的傅作義寫信,讓他們來管理所探望。

三管齊下,讓曾經頑固不化的杜聿明思想漸漸有了轉變,随着管理所官兵無微不至的照顧,徹底治好了身體疾病的杜聿明,思想也發生了翻天覆地的變化。共産黨連他這個一級戰犯尚且如此給予優待,其之是以成為最後的勝利者,和他們一心為民,人人平等的政治政策和思想覺悟有很大關系。從此,杜聿明成為戰犯管理所中積極協助管理幹部們對戰犯進行思想改造的标兵,1959年,他作為第一批特赦時被釋放的戰犯之一。

除了杜聿明,功德林戰犯管理所還有一個更頑固的國民黨将領,他就是國民黨第12兵團中将司令官黃維。

作為黃埔一期畢業生的黃維,是蔣介石嫡系中的嫡系,在國民黨中素以骁勇善戰為名,其上司的第12兵團也被稱為黃維兵團,在抗日戰争中也曾立下赫赫戰功。眼高于頂的黃維一點都看不起共産黨的軍隊,是當時戰犯中典型的“再戰一場如何”的代表人物。

1949年1月31日,北京和平解放後不久,黃維便被送到了功德林戰犯管理所。進入功德林後,黃維獨來獨往,我行我素,拒絕學習改造,成為功德林有名的刺頭一個。

1950年10月19日,抗美援朝戰争爆發後,消息傳來,黃維欣喜若狂,他相信,蔣介石肯定會借此大好時機,介入戰争,利用美國勢力收複東北,再全面反攻大陸。甚至希望第三次世界大戰爆發。

當時和黃維抱同樣想法的不在少數。

随着志願軍經曆五次戰役,将以美國為首的聯合國軍逼到談判桌前,最終簽訂了停戰協定,抗美援朝戰争取得的勝利給了黃維很大打擊,不但徹底對國民黨失去了信心,放下了對光複大陸的幻想,也對自己曾經輕視的共産黨改變了看法,思想在逐漸發生改變,不再像以前那樣頑固。

除過這些進階将領,功德林中還有許多級别非常高的特務。比如康澤、沈醉。

沈醉曾經在他的回憶錄《走向光明》中寫道:“反正遲早要被處決,趁着活一天,也得盡可能做一點對共産黨和人民不利的事情才甘心”。

18歲便加入國民黨著名的特務機構“複興社”,28歲便擔任國民黨保密局雲南站少将站長,位列國民黨軍統特務頭子戴笠手下“四大金剛”之一,手上沾滿了革命者的鮮血,自以為自己落到共産黨手裡,必定會遭受折磨和淩辱,然後不免一死,是以便破罐子破摔,經常做一些對抗學習改造的事情。

就是這樣的人,最後也被共産黨成功感化,成為新中國統一戰線上的得力助手。從他寫的書名《走向光明》,便可看出共産黨對戰犯改造的巨大成功。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="12">首次特赦。</h1>

經過近10年的教育改造,功德林中一批戰犯符合了特赦條件。加之經過1956年對日本戰犯進行釋放,由此在國際和國内都産生了積極影響,中國上司人認為,對關押的國民黨戰犯進行有條件特赦,不但對積極改造人員給予了應有的獎勵,同時也促使别的戰犯提高改造的積極性和主動性。

1959年,恰逢新中國成立10周年之際,中共中央研究決定,對一批已經改過自新的戰犯實施特赦。

這次共特赦戰犯33名,除過一批國民黨将領,諸如杜聿明、宋希濂、王耀武之外,僞滿洲國皇帝愛新覺羅·溥儀也赫然在列。

對戰犯特赦後的安排,毛澤東主席親自做出批示:該安排工作的安排工作,該治病的治病,該養老的養老,要像對待共産黨幹部一樣對待這些特赦犯。

是以,這批戰犯從功德林出來後,都根據自己的意願和能力給予了相應安置。曾經對教育改造嚴重抵觸,後在共産黨政策感召下,作為首批特赦戰犯走出功德林的杜聿明,和妻子團聚在北京後,感佩于共産黨極具人性的戰犯政策,給功德林管理所專門定制了一塊“感恩匾”,并積極參加到祖國的統一戰線工作中。在英國陸軍元帥蒙哥馬利來中國通路期間,杜聿明曾經作為陪同嘉賓,和陳毅元帥一起接待了蒙哥馬利。

新中國首次戰犯特赦,在國際上引起了巨大轟動。當時龜縮在台灣的蔣介石政府,還在一心一意備戰,期望有一天會反攻大陸,共産黨不計前嫌,不懼台灣國民黨威脅,毅然對曾經犯下戰争罪的戰犯進行特赦,表現出中國共産黨虛懷若谷的寬大胸襟,讓國際社會認清了誰是真和平,誰想真内戰,極大提高了共産黨和新中國在國際上的威望和地位。

基于第一次對戰犯成功特赦産生的積極影響,中共中央陸續開始對戰犯進行正常化特赦,從1959年到1966年,先後進行了6次特赦,此後,由于曆史原因,對戰犯的特赦工作停頓了一段時間,直到1974年12月,才毛澤東主席的親自過問下,才開始重新開機戰犯特赦工作。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="20">最後一批戰犯走出功德林管理所</h1>

此次戰犯特赦工作的具體操作流程,最後交給了時任公安部部長的華國鋒手中。

華國鋒對這項工作非常重視和審慎。他親自将在押犯的情況進行了詳細梳理,最後認定除過13名戰犯不符合特赦條件,其餘全部達到釋放條件。

報告送到了毛主席案頭,他提筆批示:已經關押20多年了,都釋放了,可以來去自由。

1975年3月19日清晨,一則消息通過管理所的大喇叭傳到了戰犯們的耳中:第四屆全國人民代表大會常務委員會第二次會議,決定特赦全部在押戰争罪犯。

至此,随着最後一批293名戰犯走出管理所,新中國成立後,所有在押戰犯全部獲得了自由。

中國共産黨對戰犯的成功改造,成為世界上不可多得的範例,當那個起初連扣子都不會自己系的末代皇帝,最終被改造成為自食其力的勞動者,中國共産黨的強大的改造能力讓世界震驚,也彰顯了黨的思想政治工作的巨大成功。