來源:南粵古驿道網,采編自公衆号“樟林舊事新事”

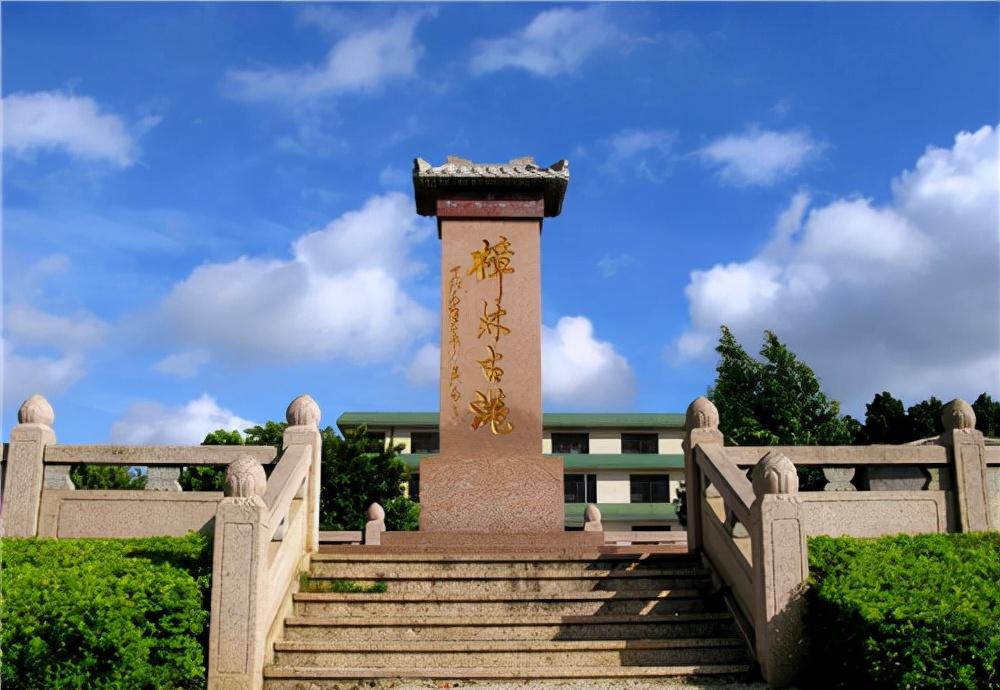

1996年,在潮汕曆史文化研究中心第四次理事會上,饒宗頤教授在講話中說:“有一個很有意思、很重要、很值得研究的問題就是樟林港問題,……這個地方叫樟林。樟就是樟腦樹,樟林是種樟腦的地方。”饒教授的這一論述,引起了潮汕史學界的注意。其實,樟林地方史料早有記載。陳汰餘《樟林鄉土志略》記載:“昔時遍地樟木,叢灌成林,故名樟林。”樟林的地名,是因樟木叢灌成林而得名的。潮汕不少地方古時也是樟樹成林的。從潮州府舊地圖上看,很多地方的地名都與樟樹有關,如“樟溪”、“樟山”、“樟樹下”、“樟岡”、“樟岡仔”、“樟林”等等。從地名分布情況看,古時樟樹叢灌成林的地方遍及澄海、饒平、大埔、潮安、潮陽、普甯等縣,直至潮汕各地。

但何時毀林,并使潮汕樟樹近乎絕迹呢?據《潮州府志》記載,大規模毀林起于清初斥地遷界。那時,“屋宇、磚石、物件、樹木,悉被未遷的人搬拆已盡。”樟樹當屬被毀之列。但毀滅性的大規模砍伐樟樹,要算是民國初期。當時,軍閥割據,兵戎相見,廣東也被反動軍閥陳炯明盤踞着,他們大肆橫行,搜刮民脂,無惡不作。砍伐樟樹,從中漁利,也屬軍閥搜刮之列。據1922年金山中學《金中月刊·進化》記載,當時,廣東省專門設立了“官樟局”,專施此事。1921年,廣東官樟局的總辦,專門出榜告示,要全省各地調查登記樟樹。“有樟樹的地方快快去報,沒有報官的就是官樟了!”照砍無誤。反動軍閥的這個“絕招”果然湊效,誰願意把自己的東西白白送給反動軍閥呢?各處官民都老老實實把樟樹的株數、大小等資料統統報上去了。廣東官樟局根據下面上報的樟樹資料,逐處查核。這幫官樟局的官員核查發現雲梯山鄉(俗稱羊鼻崗,現屬楓溪)有幾十株樟樹,也還沒有報官,便逐株貼上封條,并在雲梯山的祠堂貼告示,勒令村民“快快來報,緩一下就要歸官砍伐了”。當時,雲梯山鄉的村民如數把該村樟樹的資料上報了。頃刻,幾十株樟樹倒在他們的刀斧下并被運走了,大的樹賠二三十塊洋錢,小的樹隻賠幾塊洋錢而已。村民們又如數将錢報效給官老爺們,實際上等于幾十株樟樹白白被砍去了。

這次砍樟行動,連潮州府城金山頂上的古樟也難以幸免。廣東官樟局核查金山幾百年樹齡的古樟木歸屬問題時,住在金山古樟樹旁的一戶羅姓人家,因古樟在他的屋旁,他便冒認說古樟樹是他家的,騙得幾十塊洋錢。金山頂上的金山中學,是當時全省的名校,曾留學日本早稻田大學的李春濤在該校任代校長。李校長對軍閥的砍樟行動極其反感,但阻之乏力,便差使學校雜差,到砍樟現場将砍下來的樟柴全部搬到金山中學校内。官樟局發現後,立即向金山中學校方交涉。李春濤先生立即拿出證據,說明這株古樟是金山中學的。官樟局轉而又遷怒于羅姓人家,羅家敗訴而入獄。金山古樟事件引起了潮安縣紳士界的注意,紛紛譴責軍閥當局砍古樹、破壞文物的罪惡行徑。但古樟已被砍了,紳士們隻能望樹興歎:“昔埃及雖雲滅亡,金字之奇塔尚在;巴黎數被兵燹,拿氏之遺址猶存,蓋其人民之程度,富于公德心故也。反觀我國,則金人寇而孔庭之桧焚,獻賊亂而諸葛之柏滅。千年古迹,一日視為糞土,吾國人其果乏公德矣!雖然樟一古木耳,然其存與否,将吾潮人之道德是觇,吾潮人可不加以保護之責使之加郁而加古乎!不然,徒事破壞,不為人間留勝迹,其如公德之心何?其如公德之心何!噫,子欲無言!”

金山古樟被毀,與韓山橡木的湮滅,同屬千古憾事。“韓祠未泯,橡木先湮。此好古所由概也。”“韓祠橡木”,湮于幹枯,這是目前比較一緻的說法。但當金山古樟慘遭砍伐後,有人曾發出感慨:“噫!樟故以古得名也,其果不免也耶,抑吾人可漠然置之耶?不然,樟惟偉茂不容于人,人且不之保,睥睨者,有以肆其伎倆矣。将見朝為拂雲之樟,暮作委地之樵,幾何其不等于橡木也乎。”關于橡木,自宋以來應有這樣的傳說:橡木開花的繁稀,預示着潮州士子登第人數的多寡。韓江對岸與之遙遙相望的金山古樟木,“枯若葉,偉茂森森,人方以無奇。彼刍荛者,将視為利。于是睥睨伺其旁,日不乏人矣。”以上雖屬民間傳說,但足見潮人對古樟木、古橡木的重視和崇拜。

民國初期的此次全省範圍的砍伐樟樹行動,使全潮汕的樟樹慘遭毀滅。據《潮汕百科全書》載:現潮汕堪稱古樹的有格木、黃連木、紅楝子、銀背胭脂、秋楓、印度菩提樹、榕樹、杉、馬尾松、樟樹、紅椎樹、榆樹、鐵冬青、鳳梨蜜等14種,共23株(其中枯樹一株),古樟木僅存一株。這株古樟樹在今普甯市占隴鎮西社村“珍珠娘廟”後面的一民宅的大院中間,樹高約20米,胸徑約2米,樹齡600餘年了。該廟廟前有兩注溪流,正中有石橋架其上,村民稱之為“燈心橋”;古樟居高臨溪,長勢良好,其茂盛枝葉遮蓋古廟,覆寫面近700畝,活像一把巨型雨傘遮蓋在古廟之上,村民稱古樟樹為“娘傘”。如上所述,民初的那次毀樟,幸免于難的樟樹有多少,現已無據可查。但普甯市西社村的這株古樟之是以能在反動軍閥的刀斧下幸存下來,可能是得益于“珍珠娘娘”的“保佑”了。

饒宗頤教授說:“波斯人記載,樟腦出産于中國附近,在遠東有2個地方,其中一處記載為‘小中國’,還有‘潮樟’之謂……潮州的海上交通是與樟聯系起來的,樟林港在明代是重要港口,也許那裡也種有許多樟樹……”汕頭開埠後,錫器和樟腦同為汕頭名産。這正應證了饒宗頤教授關于“中國有海上絲綢之路,也應有一條樟腦之路”的說法,而“潮樟”很可能就是産于潮州的樟腦樹。

(原文刊登于公衆号“樟林舊事新事”,南粵古驿道網采編整理。如涉及版權等問題,請與南粵古驿道網聯系。)