澎湃新聞記者 梁嫣佳 綜合報道

2021年8月15日,阿富汗政府宣布向塔利班和平移交政權,總統阿什拉夫·加尼宣布辭職并離開阿富汗。美軍倉促撤退,時隔20年,塔利班重掌阿富汗,也讓“戰争”“戰地”重回人們日常生活的視線與熱議話題中。攝影師劉瑾,前法新社攝影記者,曾于2002年深入戰場采訪戰時阿富汗,并在2005年和2009年兩度作為國際安全部隊的随軍攝影記者在伊拉克與阿富汗戰争前線拍攝了大量獨家新聞作品。2021年出版個人戰地攝影回憶錄《岩石與棕榈樹》。

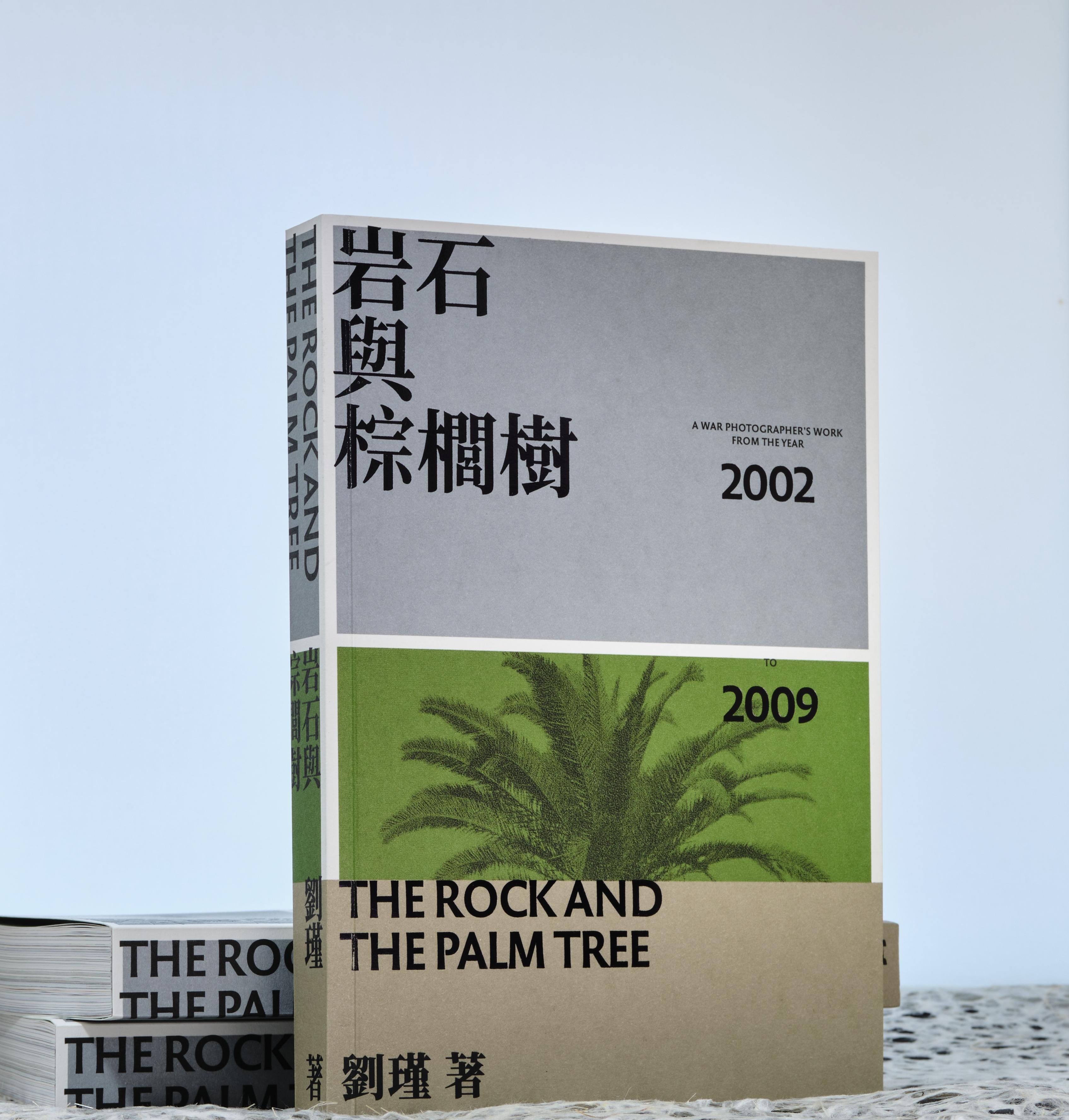

《岩石與棕榈樹》書影

時隔多年以後再寫當時的戰地生活,劉瑾依然清晰地記得許多細節,主要原因是因為當時寫了日記,“這是一種不同尋常的經曆,特别的記錄給特别的經曆”,萬一遭遇不測,“我想讓家人朋友知道我是誰,我在幹什麼。”他說。

“在一場戰争中人永遠是主角,隻有人才能賦予戰争各樣的意義。戰争中反映戰況的照片雖然重要而且視覺沖擊力往往很大,很吸引大衆眼球,但歸根結底人是戰争的制造者,人也是戰争的直接受害者或受益者,是以真正的焦點永遠都不可能是戰争這件事上面,而是其中的人。”是以因為攝影師的細膩,那些平凡的、微不足道的、光着腳的、眼中有光的人們才讓我們能有更深的感慨,不是驚歎、亦不是同情,也許更接近于去了解,從當下的和平安穩中去了解沖突地區人們的無奈與“掙紮”。

戰地攝影回憶錄的出版時間是個巧合,戰争無情,活着的人們仍在努力生活着,展現出生命原始堅韌的力量。書中作者寫下的這樣一段話:“我們并不能成為他們的拯救者,但是我知道,作為客觀真相的傳播者,我們就好像昏暗道路旁的幾盞路燈,讓那些向往自由的阿富汗人民不至于迷失和絕望,讓他們覺得前面的路途并不孤單。”

2002年,從喀布爾城郊遠眺連綿不斷的興都庫什山脈。 本文圖檔 劉瑾 提供

以下為自由攝影師 Eric Zhang、媒體人邢志軍及劉瑾自述關于《岩石與棕榈樹》

玫瑰開在岩石上(節選)

Eric Zhang

這一段經曆早就聽劉瑾講述過很多次了,但孜孜不倦地看完這本書仍然花了我整整一天的時間。

抛開朋友和攝影師的身份,作為一個普通讀者來說,這本攝影集也依然非常引人入勝,是一本不可多得的戰地攝影師手記,更何況這是一個中國攝影師的視角,更讓我們覺得親切。流暢細膩的文字、豐沛生動的細節,配合成都人特有的苦中作樂的幽默感,真實客觀地還原了一個戰地攝影師的工作和生活原貌,不光讀起來趣味盎然,還會讓人想要嘗一口劉瑾在戰火紛飛中做給同僚們吃的青椒雞翅。

然而最令人歎為觀止的還是海量的照片。迄今為止,我沒有在任何媒介看到有人從如此多的角度紮實豐沛地記錄這片土地上的戰争照片。何況這還是一名中國攝影師拍攝的,就顯得尤為珍貴。與以往我們看到的戰争畫面相比,劉瑾的作品顯然擁有非常細膩的視角和豐富的次元,除了表現戰争一貫的殘酷和對生命的漠視,他更多得是為我們展示了戰争雙方的士兵和普通群眾的日常生活,展示了“人”這個個體和群體,在戰争這一特殊語境下的狀态。

在劉瑾的鏡頭下,再渺小的生命都是那麼獨一無二,蒙着 burqa的女學生偷偷塗上的紅指甲,失去手臂的孩童天真的笑臉,在泳池邊看時尚雜志的美國女軍官,忘情跳舞的阿富汗士兵,槍筒上可愛的挂墜,軍帽上插着的玫瑰,回到上海後還會被塑膠袋吓得猛踩刹車的攝影師本人……都是讓每個讀者都能帶入共鳴的生命。

劉瑾不是通過捕捉戰争的殘酷來讓我們來直面戰争的慘烈的。他是通過捕捉一條條鮮活的,獨具個性、充滿感情的生命,來表現戰争。他把那些人性中柔軟的、光明的、美好的、充滿希望的細節鋪開在我們面前,鋪開在那滿目瘡痍的岩石與棕榈樹的國度裡,讓玫瑰開在無情的槍炮裡。

蘇珊.桑塔格曾經說過,攝影和文學相似,照片和文字相通。透過鏡頭看世界,客觀的世界便會自動呈現出一種獨屬于拍攝者的視角。

我們不妨通過劉瑾的鏡頭,去反思和回味這片土地上曠日持久的戰争,走近那個遍布岩石與棕榈樹的國度。

2002年,劉瑾和同僚Jimin Lai在法新社喀布爾的辦公室。

(左)2002年1月25日,阿富汗首都喀布爾,時任聯合國秘書長的安南步出喀布爾機場。/(右)在喀布爾總統府舉行的新聞釋出會上,安南(左)向阿富汗臨時上司人哈米德·卡爾紮伊耳語。安南對阿富汗的通路是聯合國安理會的首次通路。

2002年,阿富汗首都喀布爾,塗着紅指甲的女大學生。(左)/2002年1月19日,喀布爾一所中學的女學生們在課堂上。

2002年1月30日,一名靠着牆的士兵舉起他的AK-47朝我開了一槍。

2002年1月30日,我繞到交戰現場背後的小土坡上支起裝置傳送照片。

2002年,巡視的士兵(左)/2002年2月8日,在阿富汗首都喀布爾郊區,兩名阿富汗男孩在雪地上牽着兩隻綿羊。最近幾天,暴風雪襲擊了這個飽受戰争破壞的國家。

2002年1月23日,阿富汗首都喀布爾,阿富汗人騎車經過一個被炮擊摧毀的大鐵箱。

(左)2002年1月28日,阿富汗首都喀布爾,一名阿富汗人穿過一片飽受戰争蹂躏的地區。在阿富汗的長期内戰中,許多阿富汗人失去了家人和家園。/(右)2002年1月30日,一位上了年紀的阿富汗北方聯盟士兵站在街道的拐角處。

2002年,阿富汗,士兵們用花朵裝飾自己,也裝飾武器。

2002年1月22日,阿富汗首都喀布爾,兩名銀行從業人員在阿富汗銀行檢查北部聯盟臨時政府雇員延遲一個月工資的最新情況。

2002年1月23日,阿富汗首都喀布爾,一名阿富汗女孩和身着布卡長袍的婦女從公共汽車上向外張望。

2002年,阿富汗喀布爾,身着布卡長袍的婦女向殘障人士施與錢财。

看到他的照片我突然反問自己:我留下了什麼

邢志軍

認識劉瑾還是上世紀90年代末,當時他剛從北電攝影系畢業,濃眉大眼透着意氣風發。他不想玩電影,執意要當記者。看他的身闆和機靈勁,料想他也是做攝影記者的料。往後他兜兜轉轉,經曆了許多,但一直沒有放下相機。在他最迷茫的時候,我在北京郊外的一間廠房裡找到他,此時他已經離開法新社,搞了人像攝影工作室,看似有些落寞,但又有些不甘。晚霞滿天時他去買菜,撸起袖子炒菜的時候,我确認他沒有頹廢。他帶着巴蜀口音的絮絮叨叨的洪亮話語裡,沒有親曆生死後的看破紅塵,更沒有玩世不恭,他在憋着勁,要重新起飛。

2019年春深的一天,劉瑾電話約我去上海一起商讨出一本戰地攝影書,此時的他已經是兩個兒子的爸爸,住着三層小樓,除了額頭上堆起的幾道肉紋,濃眉下放射出的依然是二十年前的意氣風發。他在書房裡邁着大步,忽而昂首忽而彎腰,桌上堆着幾個大容量硬碟,電腦螢幕上放映着來自中東的“戰争”。

這是我第一次看到他的戰地照片!說來也很奇特,在媒體多年,也與中國最優秀的攝影團隊一起戰鬥過,但對于友人劉瑾關注更多的是他的生活。看到他一次伊拉克兩次阿富汗的戰地攝影照片,聽他講述每一張照片背後的故事,我沉默了。這時候才切實感受到他是一名記者,一名沖鋒陷陣不畏艱險的戰地攝影記者!我從來沒做過攝影記者,卻就攝影寫過一些文章,如照片裡的關系學、沒有第一現場的現場攝影态度等,所經曆的大多是中國和平環境下的城鄉生活,劉瑾的戰地攝影完全颠覆了我對一個記者尤其是攝影記者的正常認知。他一直以記者的身軀在進擊,帶着智慧和勇敢,他一直在新聞的最前沿,帶着硝煙味。

在我嘗試給他的戰地攝影做分類編輯章節時,他在伊拉克和阿富汗的足迹逐漸明朗起來,那段沒怎麼聯系的時光——我在杭州安逸他在戰場冒死——拼接出一幅幅光與火的畫卷:“機場内一聲巨響,同僚淡定地說不知道誰踩了地雷”“混戰中追拍聯合國秘書長,搶鏡頭要握好動作尺度”“第二次出征,學會了把防彈背心隔在車門和身體之間”……書的出版意外的順利,14個章節,260多張照片,27000多字,396頁。這已經不是一部單純的攝影書,它是一部刻錄了一名中國記者職業生涯高光時刻的傳記,一座永恒的碑。

新聞是曆史的初稿,過往的一切無論風暴還是鮮花都将歸于沉靜。曆史自有後人書寫,這部《岩石與棕榈樹》是劉瑾戰地記者的摹寫,或将成為那場戰争那段歲月最接近現場的史料。它是一份備忘錄,它是一個明鑒。

2005年8月26日,一架美軍的黑鷹直升機從巴格達郊區飛過,遠處煉油廠的煙囪冒着滾滾濃煙。

2005年伊拉克,執行搜捕任務的士兵盤查每一個細節。

2005年伊拉克,趕來增援的美軍士兵在美軍遇襲現場保持警戒(左)/一名美軍士兵站在遇襲悍馬車的旁邊。

2005年伊拉克,位于曼蘇爾酒店頂層的酒吧。從這些桃心造型的窗戶看出去,是被沙塵暴籠罩的巴格達市區。

2005年9月,伊拉克的一處軍營泳池邊,一名美軍女軍官正在日光浴,享受着戰地片刻的惬意。(左)/2005年8月19日,一小支美軍巡邏隊在原薩達姆總統官邸附近的一處廢棄建築物裡小憩待命。

2005年9月2日,在巴格達街頭,一名少年守在自家雜貨鋪裡,美伊聯合巡邏隊經過店外。(左)/2005年9月2日,巴格達街頭,當地居民吃着簡單的早餐。

2005年9月4日,一名巴格達兒童從街邊一堵圍牆後探出頭來看着正在巡邏的伊拉克安全部隊的士兵,四目相對。

2005年8月31日,在巴格達的小巷裡,正在巡邏的美軍士兵倚靠在悍馬車頭,街對面是兩名當地少年。

2005年7月17日,在巴格達街頭,一名伊拉克安全部隊士兵拿槍對準接受盤查的車輛司機,準備進行臨檢。

2005年7月16日,巴格達郊區的一處民居,美伊聯合搜捕隊正在進行抓捕恐怖分子的任務。

2005年7月27日,一次軍事行動中,在外圍負責警戒的伊拉克安全部隊士兵的注視下,一名少女和農舍主人交談。

2005年8月,伊拉克巴格達,一名美軍士兵在黃沙漫布的軍營中。

攝影師自述:

“當我睜開眼睛,透過明晃晃的舷窗看見飛機正貼近山脊飛行,白雪覆寫的山脊如此之近好像觸手可及。此時航班已經飛行了快一個小時,很快就要降落在喀布爾了……”2019年盛夏的某一天,我斜靠在書房沙發上若有所思,心裡突然一亮,想起了2002年坐着聯合國工作飛機進入阿富汗的情景,便有了整本書的開頭。

從戰地采訪回來後的幾年,心裡斷斷續續萌生過把這些經曆都寫成書、做成畫冊的念頭,但每次都因為沒有想好怎樣開頭而作罷。而那一天卻從這裡拉開了我記憶的序幕,戰地生活如電影畫面般一幕幕閃回在我的腦海中。

書名中的“岩石”在我心中代表阿富汗,不光是因為阿富汗的地理環境,也象征着阿富汗百年來的艱辛與堅強;書名中的“棕榈樹”代表的是伊拉克。聖經在創世紀第二章中提到的底格裡斯河和幼發拉底河的主要流域就是在伊拉克,是人類文明重要的發源地之一。兩河流域的主要植物就是棕榈樹。棕榈樹更是象征着得勝、生命、興旺、安息。

這兩個國家在我心中都是英雄,真英雄經得起磨難,真英雄更需要熬煉,真英雄總能在一宿哭泣後,早晨必歡呼!

就像二十年前9/11發生那天我就在想:“9/11都可以發生,雙子塔都可以以這樣的方式消失,那麼這個世界還有什麼不能發生的?” 戰争爆發硝煙散去,風暴襲來陽光燦爛,我們能不能透過那些未知的事情依然滿懷盼望地看向未來?尋求答案的過程中,我很幸運的是不僅相機是我身體的一部分,而且攝影已然成為我探索、思考和表達的一個通道和方式。攝影可以很具象,具象在于圖檔上面輕而易舉可以看出時間的痕迹,同時它也可以擁有無限的空間,這個空間就是未知,一點都不虛拟,它很真實!

2009年阿富汗,雨過天晴,跟随美軍車隊行進在泥濘的山路上。

2009年4月13日,在阿富汗東北部山區的河谷地帶,當地人路過美軍臨時檢查點,似乎對軍事行動已經習以為常。

2009年4月9日,阿富汗東北部山區的農村小女孩站在小麥田間。

2009年阿富汗,和十幾名士兵安頓在哨所的房間裡。(左)/上山的巡邏隊接近山頂的時候,四周的景色一覽無餘。

(左上)2009年4月10日,阿富汗東北部山區的一個哨所裡,疲憊的美軍士兵就地合衣睡下。(左下)一名美軍士兵在一天任務結束後讀起了書。(右)2009年4月15日,阿富汗東北部山區的軍營裡,一名美軍士兵路過一個單杠的時候跳起做了幾個引體向上。

2009年4月13日,阿富汗東北部山區,阿富汗警察在警察局的空地上用足球打起了排球。

2009年4月13日,阿富汗東北部山區,一名執勤中的阿富汗警察在自己的槍帶上别了一朵小紅花。

劉瑾,1973年生,前法新社攝影記者,曾于2002年深入戰場采訪戰時阿富汗,并在2005年和2009年兩度作為國際安全部隊的随軍攝影記者在伊拉克與阿富汗戰争前線拍攝了大量獨家新聞作品。2008 年劉瑾在汶川大地震采訪中所拍攝的圖檔榮獲該年第 66 屆“全球年年度圖檔獎”(POYI)傑出獎。2021年出版個人戰地攝影回憶錄《岩石與棕榈樹》。

責任編輯:高劍平

校對:張豔