中華書局點校本《資治通鑒》卷280胡三省注文缺失16個字,清初顧炎武就已經發現了這一問題,但傳世各本此處皆為空白,無法補全。最近上海圖書館藏元刻初印本胡注《通鑒》影印問世,在元代因遭文字忌諱而被隐沒了700年的這16個字赫然在焉。藉此新見文獻,不但能補正以前版本的大量錯漏,胡注《通鑒》的阙文原因、刊刻源流也有了進一步探讨的空間,可謂近年曆史文獻的一大發現。

顧亭林《日知錄》卷一九《古文未正之隐》條雲:

胡身之注《通鑒》,至二百八十卷石敬瑭以山後十六州賂契丹之事,而雲“自是之後,遼滅晉,金破宋”,其下阙文一行,謂蒙古滅金取宋,一統天下,而諱之不書,此有待于後人之補完者也。漢人言“《春秋》所貶損大人當世君臣、有威權勢力者,其事皆見于書”,故定、哀之間多微辭矣,況于易姓改物、制有華夏者乎?《孟子》曰:“不知其人可乎,是以論其世也。”習其讀而不知,無為貴君子矣。

亭林此言胡三省《資治通鑒音注》文字之遭諱改。陳援庵《通鑒胡注表微·本朝篇》則雲:

亭林以為所阙者身之諱言,吾則以為所阙者镂闆時鏟去。何也?蓋身之全書,立言謹慎,忠憤所發,不能已于言者,亦隻有痛于宋,而無怼于元……此條之阙文,蓋镂闆時偶檢點及此,認為有礙而去之,非身之諱而不書也。文津閣庫本《通鑒》乃于“金破宋”下補十六字雲:“南北分裂,兵連禍結,凡數百年,而定于元。”果如所雲,又何必諱。且全注稱元皆曰“大元”,無單稱“元”者,與其妄補,毋甯仍史阙文之為愈矣。(科學出版社1958年版,第16頁)

亭林所見胡注《通鑒》,其為元刊本,或為明萬曆間吳勉學刻本,抑或為天啟間陳仁錫評閱本,不得而知,而援庵所據則為清嘉慶間胡克家覆刻元本(底本為元刻後印本)。元刊本今存世而已公諸網際網路者,有日本靜嘉堂文庫藏陸氏皕宋樓舊藏本(《儀顧堂題跋》卷三著錄)、中國國家圖書館藏瞿氏鐵琴銅劍樓舊藏本(《鐵琴銅劍樓藏書目錄》卷九著錄),檢兩本之卷二八〇第十葉,後晉天福元年“今果然,此天意也”句下之胡注皆缺十六字。兩種元刊間有明修闆片,而缺字之葉尚為元闆無疑。以下吳、陳、胡三本悉仍其空缺。1956年中華書局點校本《資治通鑒》以胡克家本為底本,于此處标示“原缺十六字”(9147頁)。由此可見,從元刊本,到明吳、陳本,清胡本,再到晚近排印本,胡身之注文十六字沉霾七百馀年矣。

近三十年前,日本慶應義塾大學尾崎康教授在上海圖書館調查宋元版書,發現一部前此未經著錄的胡注《資治通鑒》元刊本,乃為撰寫書志學提要,作為《上海圖書館藏宋元版解題·史部(二)》之一篇,刊載于《斯道文庫論集》第三十二輯中(1995年)。解題據書中不見于他本之胡三省題記三十馀條,判斷此書為元刊初印本,且全書為無修闆完本,僅卷八一第二十六葉,卷一六三第十一、十二葉三葉為抄配。解題辨識一百八十馀名刻工姓名,又全文輯錄胡三省各條題記,考訂出題記之年月。至此,世人方知上海圖書館藏有天壤間僅存之元刻初印《鑒注》,首尾完具,堪稱珍罕。

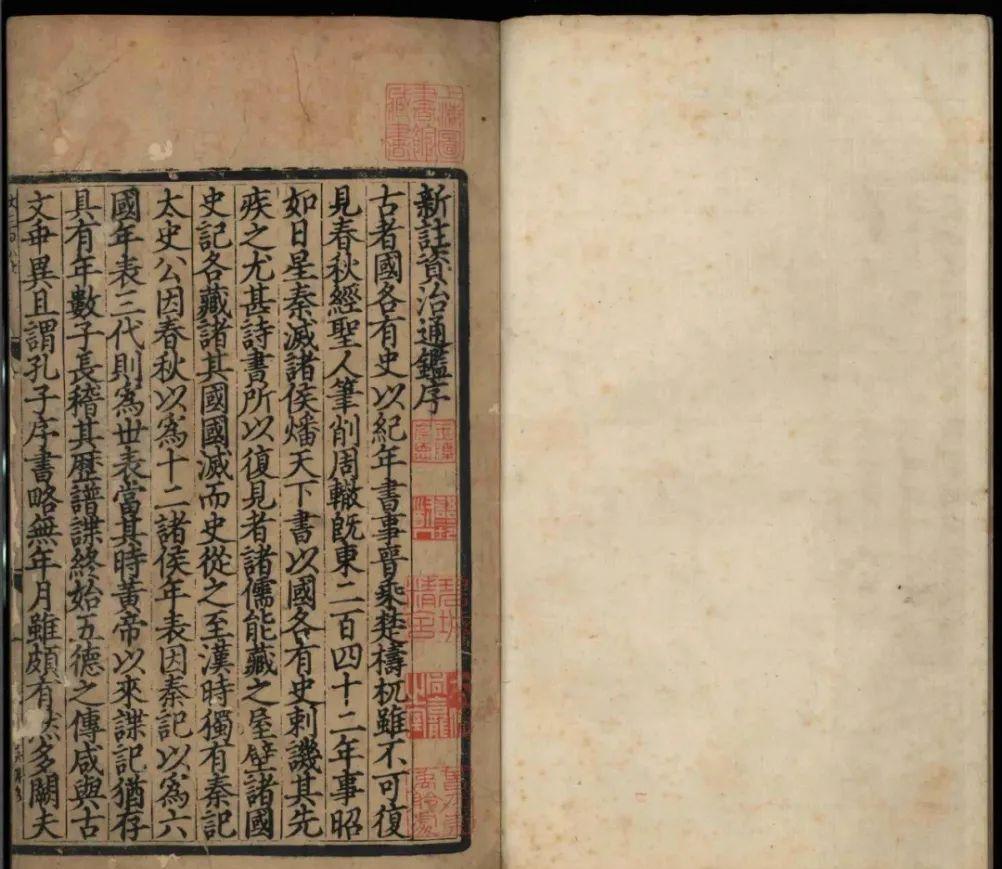

上圖藏元本胡注《資治通鑒》

此書藏于公庫,其後三十年間幾無見之者,偶有學人論及,亦不出尾崎康解題之範圍。迄于今年春,适值胡身之誕生七百九十周年之際,國家圖書館出版社将此本影印刊行,亟索卷二八〇觀之,前人未得見之十六字宛然在目:

達靼又滅金,皆跆藉中國,如涉無人之境。

按達靼即鞑靼,滅金者蒙古也,此以達靼指代蒙古;跆藉,蹂躏踐踏之意。身之以天水遺民隐居注《通鑒》,至五代石敬瑭父事契丹、割棄燕雲之際,憤悁之情,不能自已,遂連類書及此後遼、金、蒙古在本朝舊土相踵代興、橫行無忌之狀,痛故國之淪亡,忿異族之殘虐,其語當為新朝所不喜,乃删削章句,深沒其文,此易知者也。然此十六字非鏟除淨盡而不可,疑更因其中以“達靼”稱蒙古。按王靜安《鞑靼考》雲:“蒙人本非鞑靼,而漢人與南人辄以此名呼之,固為蒙古人所不喜。吾侪既發見元人諱言鞑靼之故隐,則其删剟事實,改易名目,并不足深怪。而上所陳述武斷穿鑿之假說,固自有可能性在也。”(《觀堂集林》卷十四)後印本《鑒注》此處之留白十六字,足為王氏假說添一有力證據。《鑒注》中另有“鞑靼”或“達靼”多處,皆謂古代民族,非用以指稱蒙古,故留而未删。

靜嘉堂藏元本胡注《資治通鑒》

又諸本卷二八六第六葉“兀欲姊壻潘聿撚為橫海節度使”句下胡注引《考異》曰:“《周太祖實錄》‘聿撚’作‘聿涅’。今從《陷蕃記》”,後空白一整行有馀,非版刻格式所應有。檢上圖本,其下乃更有五十一字,乃身之之語,曰:

餘觀今北方之人,其言語其名稱,多是有其聲無其字,華人随其聲以字書之,初無意義。聿撚即聿涅,語有輕重,字亦随異耳。壻音細。

身之所謂“今北方之人”,指蒙古、契丹等民族,而自稱華人,有以外之。數語看似不經意間,而夷夏之防俨然,其遭削除,亦勢所必然也。

上圖藏元本胡注《資治通鑒》中因違礙被删除的五十一字

又卷二九四第十七葉,後周世宗顯德六年“導汴水入于蔡水”句,胡注引“□朝會要”,國圖、靜嘉堂兩元本均缺一字,胡刻本同。陳援庵《表微·本朝篇》雲:“‘朝’上阙一字,陳仁錫本同。蓋所引者《國朝會要》,以書名不便改,故阙之也”(17頁)。按之上圖本,正作“國朝會要”。而中華書局點校本作“五朝會要”(9595頁),殆以元豐間王珪所上《五朝會要》人所習知,遂不出校勘記而徑補一“五”字,然亦不合身之之原義矣,且不思若為“五”字,非關忌諱,又何必刊落耶?

《國朝會要》之“國”字,唯上圖藏元本胡注《資治通鑒》未阙

以上第一處缺文,亭林疑身之“諱而不書”,援庵以為“镂闆時鏟去”。今上圖本出,可知版刻原有,初刷時文字具在,後印才被鏟削。亭林未得其情,而援庵獨具隻眼,為不可及。行文至此,憶及亭林詩中有以韻目代字者,究是亭林自為,抑是潘次耕刻書時所改,亦疑莫能明。若以亭林度身之之義度亭林,辄此種密電碼恐是亭林所自創,一笑。

以上三處,皆是闆木刻成後,遭遇時忌,有意削除,而上圖本文字尚存,蓋因刷印極初,彼時有删而未盡者。若卷二〇四武則天永昌元年“徐敬業之敗也,弟敬真流繡州”句下胡注删去約五十字,上圖本亦缺,此類辄恐永無補完之日矣。

除去有意删除者外,國圖元本、靜嘉堂元本版面應有文字而空白之處甚夥,請先舉數例于下,并以上圖本補正之,再推測其原因。

一、卷八五第九葉,晉惠帝大安二年“白沙督孫惠”句,胡注“白沙在邺城東南頓”下,國圖、靜嘉堂兩元本空缺大字十一格位置。胡刻本删去“頓”字,補入正文“與機親厚,勸機讓都督于粹。機曰”十三字。中華書局點校本同胡刻(2686頁)。而上圖本胡注下尚有“丘界,其地臨河津,與濮陽對岸,置督守之”十六字,并正文十三字。胡刻本因無法補足注文,遂擅删一“頓”字以完文義。胡刻名為覆刻元本,實際妄為增删之處甚多,此為一例。

此十六字唯上圖藏元本胡注《資治通鑒》未阙。胡克家刻本因未見此初刻本,無法補足注文,擅删一“頓”字以完文義。

一、卷一一六第十七葉,晉安帝義熙七年“擊休官權小郎、呂破胡于白石川”句,下有胡注兩行,靜嘉堂元本殘存十七字,為明代補刻,國圖元本則全部空缺,胡刻本同國圖本,中華書局點校本标注“原缺四十六字”(3658頁)。上圖本完好,作“休官,夷部落之名,居于隴右,權氏、呂氏世為酋長。白石縣,前漢屬金城郡,後漢屬隴西郡。賢曰白石山在今蘭州狄道縣東,劉昫曰河州鳳林縣漢白石縣。熾,昌志翻。昙,徒”六十五字。靜嘉堂本明代補刻之胡注十七字中,有兩字訛誤,“部”誤作“耳”,“徒”誤作“走”。

此六十五字唯上圖藏元本胡注《資治通鑒》為完足本

一、卷一六四第二十七葉,南梁孝元帝承聖元年“封長城縣侯”句,胡注“杜佑曰:湖州長城縣,吳王阖闾遣弟夫㮣築城,狹而長,晉武帝”下,國圖、靜嘉堂兩元本空缺大字三格位置,胡刻本補作“太康三年置”,中華書局點校本同胡本(5088頁)。按此處為身之引《通典》語,《通典》卷一八二古揚州吳興郡長城縣條雲:“晉武帝置縣,因以為名。”為胡克家校刻《鑒注》之顧千裡輩,号為校雠名家,何以不一檢《通典》之文再補字以付剞劂耶?此胡刻本妄補缺文之一例。按之上圖本,此處作:“因以為名。今為□□縣。”其中縣名兩字漫漶不能辨,但據胡注體例,所謂今為某某縣者,即為宋代地名,然則可補“長興”二字無疑。

上圖藏元本胡注《資治通鑒》,可據《通典》補入“長興”二字

一、卷一九八第二十一葉,唐太宗貞觀二十年“皆來朝”句,胡注“敕勒”下,國圖、靜嘉堂兩元本空缺大字十一格位置,胡刻本同,中華書局點校本标注“原缺二十二字”(6242頁)。按之上圖本,此處胡注實有三十七字,曰:“酋長曰俟利發,亦曰俟斤。俟,七之翻。阿,烏葛翻。霫,而立翻。葛俟斤之下其名惟‘末’一字,疑有逸書。”

上圖本可補正國圖本、靜嘉堂本以至胡刻本、中華書局點校本之删句換字處甚多,不可毛舉,僅以上列四條為例。惟各條鹹非觸及時忌,何以亦阙其文?觀察闆面狀況,即可發見凡空缺之處均有文字擠刻現象,而擠刻之原因,蓋由于闆片刻成後内容有所增補,其方法為鏟去原有文字,再嵌入新木條,刻字時減小字形字距,以一字之位置改刻多字。嵌入之新木條,刷印時遇水漲縮,日久偶有脫落,遂成空白。後日再刷時,又一時無法得到初印之本,未能補足文字,久而久之,遂無人知空白處為何字矣。今上圖本再出人間,缺字之憾,終得彌補。

由此又可論及元本《鑒注》之刊刻問題。按前人有以為此書是元興文署所刊者,但從四庫館臣所作《鑒注》提要,到王靜安《元刊本資治通鑒音注跋》,再到陳援庵《通鑒胡注表微》之《本朝篇》《校勘篇》,已辨其非;《提要》引明黃溥《簡籍遺聞》謂是書元末刊于臨海,幾為定論。今觀《鑒注》闆面,注文擠刻之處數以千計,中有增入大段注文,絕非負責刻書者所能擅補。亦偶有正文擠刻(如卷七八第二葉)或注文誤入正文者(如卷一九〇第二十八葉),亦不能僅以寫樣疏忽解釋之。《鑒注》乃二百九十四卷之大書,非倉猝所能畢工;頗意身之生前已将書稿付與刊所,陸續開闆,後發現有訛誤或缺漏,又加增改,随時示知刻工,改闆擠刻補入。闆刻在郡城,距身之甯海家中不足百裡,其間訊息之往來傳遞當無障礙。全書蒇事,恐在身之身後矣。

上圖本有不知誰何之校語九十馀條,均書于闆框下端。校語多為勘正《通鑒》正文,間糾胡注之謬。如卷二二〇第十四葉唐肅宗至德二載“李憕盧弈顔杲卿袁履謙許遠張巡張介然蔣清龐堅等皆加贈官其子孫戰亡之家給複二載”,胡注于“贈官”後斷句,校語雲:“加字下脫追(字),官字當屬(下)句,文意方(通)。”(上圖本葉面地腳有裁切,括号内文字原缺,今據文意補。下同。)校語所補字同《四部叢刊》影宋本,可見校者手有《通鑒》之善本。依校者所改句讀,此處讀作“皆加追贈,官其子孫”,怡然理順,可以信從。中華書局點校本失校(7045頁)。又如卷二二三第十九葉唐代宗廣德二年“唐世推漕運之能者,推晏為首”句,校語雲“上推字當作□字。”□字恰被裁去,但可提示檢覈宋本《通鑒》原文,考諸宋本皆作“稱”字,當是,元本涉下“推”字而誤。此處中華本加注雲嚴衍《通鑒補》改下一“推”為“惟”(7164頁),并無版本依據,不可從。其他校記可資參考者甚多,無法遽數,舉此兩例,以概其馀。

校語中有一條可藉以窺見批校者之時代。卷二六三第十二葉唐昭宗天複二年“镠還及龍泉(中略)微服乘小舟夜抵牙城東北隅”句,胡注雲:“龍泉即龍井,在杭州城西南風篁嶺上,去城十五裡。”批校雲:“若以龍泉為龍井,則無舟可達(東北)隅矣。蓋今馀杭縣有地名龍泉(寺),即其處。而(從歸)錦橋下舟出,(徑)入今菜市門也。”按菜市門乃南宋臨安城東東青門之俗稱,元初隳壞天下城垣,此門不複存,而其名尚存于人口。元末張士誠據杭州,複築城,而東青門擴至原地外三裡,俗名太平門,明代又改慶春門。批校者稱“今菜市門”,意其非元以後人,且熟悉杭城周邊地理,其亦浙人乎。若然,則去身之之沒不過數十年耳。另從批校和抄配文字看,二者似出一人之手。抄配格式及文本悉準元闆,亦可證批校者時代不能太晚,否則,再見一進制闆豈易事哉。

上圖藏元本胡注《資治通鑒》批校

上圖本《鑒注》(包括《通鑒釋文辯誤》)全書近萬葉,原刻極初印,字劃明爽,悅人心目,書品亦佳,幾無蠹蝕朽壞,抄配僅五葉(尾崎康漏數卷二二九第十六葉、卷二五九第十三葉二葉),或非後天失去,而是刷印裝訂時所遺漏。如此佳椠,七百年來卻從未經官私書目著錄,書中亦無隻字題跋,僅在身之自序首葉及卷二七三尾頁,有清道鹹間覺羅崇恩之印章八方。頗疑此書元季或明初時已入内府,清代貯于内閣大庫,未入天祿琳琅。崇恩以皇室近支,或以某種機緣得此珍籍,钤印秘藏于家。至于何時又歸上圖館藏,暫時不得而知。

方今寰球多虞,而神州尚稱乂安,《鑒注》秘籍複章,不僅身之千秋之志,幽而重光,即文字之種種異同,雖無關大義者,亦得一掃疑謬,甯非天意乎。

附記:陳援庵《通鑒胡注表微》卷首載有一幅《胡三省跋宋高宗書徽宗文集序墨迹》,落款“龍舒故吏胡三省拜手稽首敬書于袁桷清容齋”,為身之真迹傳世之孤本。援庵雲墨迹照片為苑北草堂主人(即啟功)所贈,從《表微》之一九四五年《輔仁學志》本,到一九五八年科學出版社本,再到一九六二年中華書局本,卷首鹹有此墨迹,近年商務印書館簡體字本始删去。宋高宗序卷曾刻入乾隆間曲阜孔繼涑《玉虹鑒真帖》中,取對身之跋文,則《表微》所載筆畫肥拙,全不相類,蓄疑者久之。按原卷今藏日本政府文化廳,一九五三年被指定為日本國寶,極少展出,惟博文堂一九一七年以珂羅版精印成冊,曰《宋高宗禦書徽宗文集叙》,卷後諸家題跋因能得見。展觀身之題跋,可知帖本摹刻甚精,竟不知啟元白之照片從何而來。今《鑒注》元刻最善本影印行世,因借報紙一端,刊出跋文圖檔,其亦愛讀《鑒注》景仰身之者所樂見者耶。

作者為上海社科院曆史所助理研究員

來源:文彙學人

《玉虹鑒真帖》中所收《胡三省跋宋高宗書徽宗文集序》

(以下請把手機鎖屏後橫過來看)

日本博文堂一九一七年以珂羅版精印胡三省所跋《宋高宗禦書徽宗文集叙》,原件今藏日本政府文化廳。