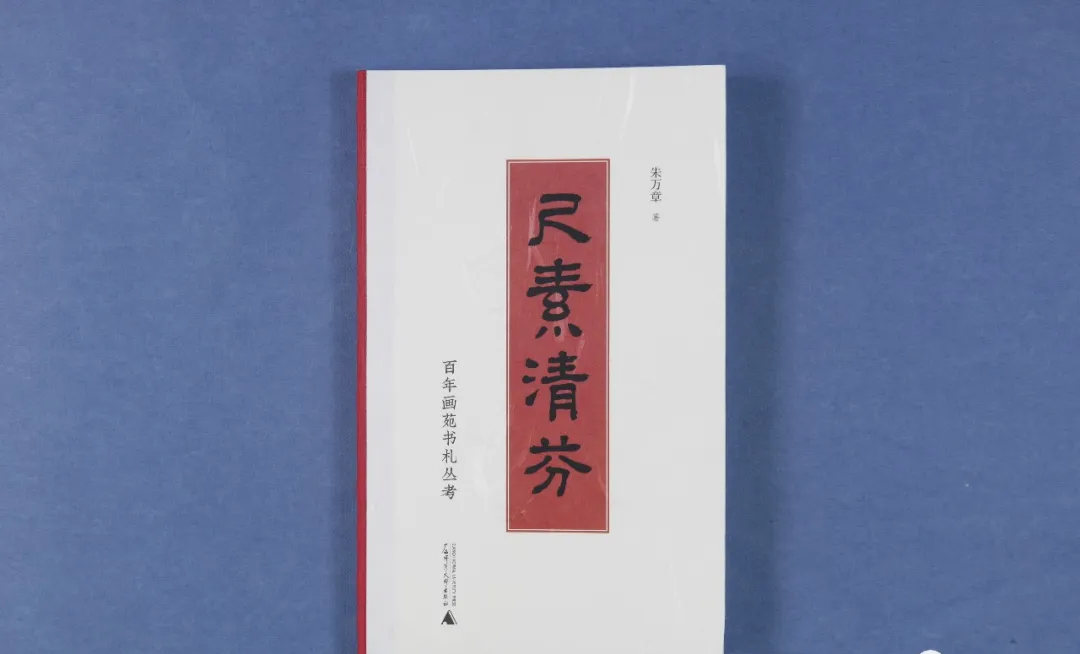

《尺素清芬:百年畫苑書劄叢考》,朱萬章著

廣西師範大學出版社2019年5月第1版,2020年3月第2次印刷

朱先生喜好收藏近現代書畫鑒藏家的手劄,而本書專談手劄,可見這部書乃是他性情所在。朱先生在自序中說,本書大緻分為三個部分,第一部分是一些畫家或學人的信劄,雖然與他本人沒有任何關系,但内容多為晚清民國以來畫苑和學界轶事,以此可補學術史之不足;第二部分手劄内容雖然與作者沒有直接關系,但信劄所涉一方或為作者師友,或與作者有直接交遊,;第三則是作者的師友直接寫給他的,有不少都是忘年之交。

本書第一篇文章談的是居廉緻楊永衍的信劄,居廉與其堂兄居巢并稱“二居”,是廣東近代著名畫家,然而居廉的作品主要是畫作,書迹很少,朱先生談到了廣東省博物館藏的居廉所書《行書七言詩軸》,同時稱居廉的行書結體修長,“似從米芾和趙孟頫中來”,而後朱先生談到了廣州博物館藏的兩開居廉手劄,他先對這通手劄做了釋文,而後論及寫書劄所用箋紙,可見其觀察之細。

接下來朱先生詳細論及收信人楊永衍的情況,同時談到楊與居廉的交往,最後總結說:“居、楊交遊一定程度上反映了廣東主流文人對居廉及其畫藝的認同。”以此概括語作為結尾。

陳師曾緻梁鼎芬的三通手劄雖然内容都不長,但卻有着背後的故事。朱先生談到梁鼎芬很早就與陳師曾之父陳三立定交,陳師曾雖然比梁鼎芬小17歲,兩人卻有着密切的交往,而手劄的内容中提到了朱一新的《無邪堂答問》,又論述了朱一新與梁鼎芬的關系,同時談到朱一新因為彈劾李蓮英而降為主事并告歸,張之洞延聘其到廣雅書院之事,《無邪堂答問》正是由廣雅書局于光緒二十一年付梓。因為這三通手劄均無落款時間,朱先生以此書的刊刻時間推論出了寫信的大緻時間。

朱萬章的這本專著中多有談及蘇庚春,從本書中我讀到了朱先生稱蘇庚春為恩師,蘇庚春乃著名的字畫鑒定專家,朱先生出其門下,難怪目光如炬。書中談到了于省吾緻蘇庚春的一封信,文中提及“九一八”事變後,于省吾移居北京,據其自傳所言,于省吾父親的藏書輾轉運到北京,1955年匡亞明聘請于省吾任東北大學曆史系教授,自此之後他長居長春。然而寒齋所得數種于省吾舊藏,均來自琉璃廠,不知何時散出者。于省吾藏書中最具名氣者乃是初刻初印本的《說文解字義證》,此書後來為黃永年先生所得,前幾年我曾到黃宅翻閱此本,書中所钤印章與寒齋藏書中的幾枚完全一樣。

于省吾給蘇庚春的這封信中談到了王貴忱給其來信,求于省吾為歐初寫書法之事。朱萬章先生針對這件事鈎沉出相應的故事,同時提及蘇庚春編著的《明清以來書畫鑒定家選》中專門有“于省吾”詞條,以此猜測,正是因為書中收錄的該詞條,使得于省吾與蘇庚春有了書信來往。

關于蘇庚春何以擅長鑒定之道,朱先生從蘇庚春的父親蘇永乾講起。民國八年,蘇永乾在北京琉璃廠開辦了貞古齋字畫古玩店,此事記載于孫殿起的《琉璃廠小志》中。該店在琉璃廠頗有名氣,關于蘇永乾的經營之道,文中引用了《啟功口述曆史》中講到的一件事,某天啟功到貞古齋看畫,非常欣賞店中一幅畫,準備攢錢買下來,但蘇永乾卻告訴他說:“這張是假的,屋裡那張才是真的,”還向啟功說明了假在哪裡。這件事令啟功非常感慨,覺得能做到這一點,對于一位古董商來說很不容易,“而決不像世風日下的那些商人唯利是圖。”

啟功還談到貞古齋名字的來由,因為該店内挂着乾隆時期四大書法家之一鐵保所書的“貞固”匾額,啟功先生說:“他的人品可當得這兩個字。”正是因為蘇永乾的誠信經營,使得貞古齋在古玩界有着很好的口碑,能夠收到很多好的字畫,想來蘇庚春跟父親學到了鑒定的秘訣。我知道很多有名的古玩商都是靠誠信起家,不過,有時我會遐思他們誠信後的結果:真的賣出去了,假的留在手裡,将怎麼處理呢?如果再将假的賣給另一個人,豈不有損聲譽?

本書中還談到了魏隐儒給蘇庚春的一封信,魏先生乃是著名的版本目錄學家,我從朱先生的文中方了解到,魏隐儒自幼喜歡書畫,臨習過《芥子園畫傳》以及不少的名碑,并且就讀過北平私立美術學院中國畫系,是李苦禅的嫡傳弟子。魏隐儒的畫作在上世紀70年代就進入了藝術市場,遺憾的是我眼界太窄,隻看到他的一些書跋,未能留意他的畫作。

書中談到的魏隐儒信劄,内容乃是委托蘇庚春在廣東賣畫,因為那時的廣東得風氣之先,是改革開放的前沿陣地,當時蘇庚春已經在廣東省博及廣東文物鑒定站工作,很多人通過他尋找鬻畫門路。但是,魏隐儒信中提到了蘇庚春給他之前的來信,蘇談到省文物商店庫存畫件幾千張,但每月僅能賣出三、四幅,看來當年賣畫并不容易,是以蘇庚春将魏隐儒代售的畫退了回去。看來以藝為生,絕非易事,誰又能長後眼,了解到哪些人的藝術作品能夠暴漲呢?然而其中的甘苦少有人知之,隻有像朱萬章這樣,既有師承,又了解内幕的人,方能得知藝術市場的真相,而這也正是本書既有趣、又有料之處。

《畫外乾坤:明清以來書畫鑒藏瑣記》,朱萬章著

生活·讀書·新知三聯書店出版社2020年6月第1版第1次印刷

本書前有著名美術史專家傅申所作序言。傅先生說,朱萬章是他的忘年交,十幾年前他們在研讨會上相識,後來又多有交往,“在當今美術史學界,朱萬章屬于少壯派。”該序談到朱萬章早前曾在廣東的博物館工作,研究主題側重于區域美術,後來移居北京供職于國博後,其學術興趣兼及明清以來主流美術,并且“特别擅長寫一些美術史方面的獨幕喜劇文”。傅先生所說的獨幕喜劇文,應當就是收錄在本書内的一些文章吧。

本書的第一篇文章乃是以《金屋春深圖》為例,來講述清代繪畫中的傳移模寫。朱先生提到,繪畫中的傳移模寫最早出現在南齊謝赫的《古畫品錄》中,雖然這些畫作不是真迹,但晉唐以來很多書畫名品原件流失了,正因為有了傳移模寫,才讓今人“有限度地還原曆史真實”。朱先生的這句話說得很經典,讓我立即想到了《蘭亭序》,而他在這句話的括号内果然說到了“如王羲之《蘭亭序》”。這件千古名品已經被李世民帶進了墳墓中,但幸虧有摩本傳世,才讓後人能夠基本窺得大王書法之美,當然,摩本定然不能與原本相并提,但總比沒有任何痕迹要好許多。《蘭亭序》太具名氣,後代的翻刻不知凡幾,因為得不到好的底本,這些模刻本可能與真迹相去甚遠,但這是另一個問題,而模刻本身,對于傳播古代藝術品起到的作用卻是巨大的。

朱先生這篇文章談到的是蔣漣、黃君璧等人對華喦同名畫作的模寫。朱先生一一介紹了這兩幅模本的遞傳過程,同時将原本與兩幅模本均以整幅插圖的形式展現出來,以便讓讀者看到原作與模本的差別,但他同時說,有的模本因為流傳有緒,倍受時人和後人激賞,故在傳移模寫的意義上,已經遠超繪畫本身。雖然模本與原作在構圖上并無明顯差別,但兩幅模本确實不如原作老辣精到。朱先生同時說,傳移模寫又成為了書畫作僞的重要手段之一,有些作品的模寫太忠實于原作,以至于被後人挖款改款,這顯然是藝術市場中的另一個問題了。

書中還有一篇文章談及《芥子園畫傳》與清代畫壇的關系,因為清代以前中國畫的研習除了師徒授受外,一直崇尚兩種途徑,一是師法造化,也就是後世所說的“寫生”,二為互相交融,但康熙十八年後,《芥子園畫傳》刊刻出版,風行天下,大有取代臨摹原畫之勢,黃賓虹說:“自《芥子園畫譜》一出,士夫之能畫者日多”,可見《芥子園畫傳》對于繪畫的普及起到了重要作用。

但問題也由此而産生,有才氣的畫家以《畫傳》為津梁,掌握基本後改弦易轍,漸漸形成自家風貌,但也有不少畫家終其一生對《畫傳》不離不棄,甚至有些畫家利用《畫傳》中的原有構圖,進行局布改造,形成自己的作品,朱先生在文中就舉出了幾位這樣的畫家。

其實,在清代除了《芥子園畫傳》之外,還有其他的一些畫譜,比如上官周的《晚笑堂畫傳》,竹禅的《畫家三昧》,馬企周的《馬骀畫寶》等等,但這些畫譜專精一門,影響力遠遠比不過《芥子園畫傳》。為什麼如此呢?此事值得深入探讨。

朱先生的這部專著均是以繪畫作品為依據,抓住一個不為人留意的點,再展開話題,以小見大地娓娓道來,頗令讀者解頤。

《尊右軍以翼聖教》,(意)畢羅著

四川人民出版社2020年5月第1版第1次印刷

此書為吳浩先生所贈,然在翻閱時,卻看到本書乃是王家葵、賀宏亮主編的“藝術史:事實與視角”叢書之一種。多年前我到成都尋訪時,賀先生開車帶我跑了幾個地方,那時的他看上去很年輕,一幅少壯派模樣,然而當談到一些掌故與史實時,他卻認真中肯毫不浮誇,這麼多年未見,沒想到他編了這麼一套專業的書系。士别三日,當刮目相看,信然。

畢羅的這部書可謂當今學術界的主體寫法:專攻一點。整本書談論的都是與《集王聖教序》有關的方方面面,作者在前言中首先稱,此碑原立于長安弘福寺,從北宋初期以來一直存放在西安文廟,也即今日的西安碑林博物館内。《集王聖教序》乃是曆代展現王羲之書法字形最多的一幅作品,為此受到了曆代書法愛好者的高度重視。

畢羅說:“佛教與書法是中國文化的兩大瑰寶。”盡管他也知道前者是外來宗教,後者是本土固有藝術,但千年以來,兩者互相濡染。作者也談到,唐太宗大量收集王羲之作品,終于使得王羲之被定為最知名的書法家,而後談到玄奘西天取經回來後翻譯佛經,“他是中國最勤奮的佛經翻譯家。”唐太宗在位24年,開創了著名的貞觀之治,是以作者認為他“無疑是中國曆史上偉大的明君。”而《集王聖教序》使得“這三位文化偉人都集中于一方《集王聖教序》碑。”經過這番論述,畢羅說明了他為什麼要以此碑作為研究對象,因為畢羅認為,該碑“确實是佛教信仰、皇家權威與書法魅力三者合一的紀念碑。”

畢羅的研究先從該碑實物講起,談到了原碑的尺寸、構成以及碑文的行數、字數,同時講到該碑因椎拓過多,使得原碑上刻着的行線已經難以看到了,而原碑因為字口過小,在18世紀下半葉重剜過一次,這就是所說的“剜碑”。文中還講到該碑在明代因地震摔成了兩截。畢羅利用早期拓本,而後以局部截圖的方式來證明重新接在一起的原碑有所錯位,可見其觀察之細。

關于《集王聖教序》的内容,畢羅列出十個部分,包括《大唐三藏聖教序》題名、正文、太宗給玄奘緻謝答複、《述聖記》題名、《述聖記》正文、高宗給玄奘緻謝答複、《心經》題名、《心經》正文、翻譯佛經潤色官員姓名及題記,畢羅把每份内容的題目都作為一部分進行著錄,分别統計出這十部分内容的字數,可見其研究之細。他提到人們對《心經》翻譯的過程說法不一,但現在大多數學者支援《心經》的梵文本其實是玄奘從漢文翻譯過來的,原文就是漢語。畢羅又講到《聖教序》和《述聖記》刻成石碑在《集王聖教序》前已經有過三次,其中褚遂良書丹的兩方石碑完成于長安大慈恩寺大雁塔完工時。神奇的是這兩塊碑至今尚在原處,前幾年李欣宇我到大雁塔參觀時,曾仔細給我講解這兩塊碑的故事。

畢羅在書中提到,玄奘第一次請求唐太宗為其翻譯的佛經撰寫《聖教序》時,皇帝拒絕了這個要求,因為太宗有可能聯想到了梁武帝蕭衍為寶亮的《大般若經義疏》寫序之事,太宗認為梁朝毀滅乃是梁武帝用國家資金支援佛教所緻。但後來唐太宗在玉華宮跟玄奘相處了一段時間,漸漸接受了佛教信念,故玄奘第二次請求寫序時,太宗寫出了這篇《聖教序》。

然而畢羅注意到他人未曾留意的細節,因為《集王聖教序》第五行寫道:“昔者分形分迹之時,言未馳而成化,當常現常隐之世,民仰德而知遵。”對于這段話,畢羅說:

雖然《大雁塔聖教序》本把“民”字改成“人”字,從《法師傳》和《大唐二帝聖教序碑》可知,李世民本身連續使用了“世”和“民”兩個字,顯然有意識地把他的名字留存《聖教序》之中。

這是有意思的解讀。但我在想,作為皇帝的李世民是否會在一篇序言中有意的嵌入自己名字,普天之下莫非王土,他有必要玩這種小遊戲嗎?

但曆史有時候很難假設,比如當時的僧人懷仁,為什麼要下這麼大力氣集出王羲之的字,來刊刻這篇《聖教序》呢?會不會是因為唐太宗酷愛大王的書法,才令懷仁有了如此舉措。而畢羅還注意到《集王聖教序》乃是中國和南韓曆代集字碑的開端,當然集王書法在梁武帝時代已有人為之,當時蕭衍命周興嗣集王羲之的字,編成了著名的《千字文》,而古人的集字之好一直延續到後世,畢羅在書中提到,當今的許多書籍和報紙題名,以及大學匾額,不少都是使用的集字,他舉出了《中國書法》以及日本《昭日新聞》等,這種古今聯想方式頗可窺得畢羅的治學思路。

《燕園文物》,郝平主編,北京大學政策法規研究室編寫

外語教學與研究出版社2018年3月第1版第1次印刷

此書為責編吳浩先生所贈。大32開,精裝,全彩印刷,環襯封面僅中間位置以大字印着“燕園文物”,正面與書脊各占一半,封面右下角印着英文書名,以此表明這部書乃是中英文對照本。本書由三部分組成,一是曆史追溯,二是文物掠影,三為附錄,其中第一部分最具史料價值,第二部分則為書之主體,内有大量跨頁照片,能夠看得出乃是專業攝影師所拍攝。

本書的第一部分從北京大學的來源講起。1916年,北京有三所教會學校:彙文大學堂、華北協合大學和華北協合女子大學,醞釀進行合并,1918年12月3日設在美國的董事會決定聘請司徒雷登任正在合并的新校校長。經過一番讨論,轉年決定将這所新學校命名為燕京大學,因舊校址太過狹窄,司徒雷登開始找新的地皮。他首先找到了一塊位于月壇的空地,因當時把土地賣給外國人是一件很慎重的事,故多次談判無進展,司徒決定放棄,又找到了在西直門外的一塊地,即今日的北京動物園,但此處也未談成。

後來,司徒雷登看中了清華大學旁的睿王園,當時該園歸陝西督軍陳樹藩所有。司徒雷登在1920年夏特地前往陝西與陳樹藩商談購地之事,他當時準備了20萬美元的巨款,沒想到陳樹藩說,他要半買半送,将此園給了燕大,這令司徒雷登大喜過望。本書中引用了董健吾所寫之文,文中提到陳樹藩當時提出了三個條件,一是要在燕京大學内立碑,紀念其父親捐獻勺園給燕大,二是要承認西安所辦的成德中學為燕大的附屬中學,三是成德中學有權每年保送50名畢業生到燕大上學,同時一律享受免費待遇。

今天看來,陳樹藩真是有超前意識,現在的地産商常常會在開發的小區内引進名校,以此使小區成為“學區房”,打的就是學位的主意。陳樹藩還提出50名免費上大學的資格,可見他對家鄉的文化建設是何等在意。司徒雷登立即答應了他的要求,僅花6萬銀元就買下了今日北大的核心區域,并且這6萬銀元中其實僅支付了4萬元,另外2萬元作為獎學金捐給了燕大。

接下來本書則叙述這個地塊的曆史,從明萬曆年間米萬鐘建立的勺園講起,到如今北大西門附近的進出車口位置還有一塊水面,這個池塘旁建有雕欄畫棟的回廊,旁邊的說明牌上寫着這就是勺園舊址,而我每次驅車進北大,都會經過這個區域。在乾隆年間,皇帝将這地塊賜給了和珅,和珅将其建造為淑春園,後來嘉慶皇帝扳倒和珅時,為其羅列出二十條罪狀,其中第十三條講到的就是淑春園:“其園寓點綴,竟與圓明園蓬島、瑤台無異,不知是何肺腸。”這個罪名讀來讓人總覺得有些魔幻,但事實是淑春園被抄沒了。永錫在查抄和珅家産的奏折中寫道:“全園房屋一千三間,遊廊樓亭三五七間,”可見當年淑春園建造的是何等輝煌。

查抄後的淑春園分為了東西兩部分,東部賜給了乾隆第十一子永瑆,西部留給了十公主及其附馬豐紳殷德,而豐紳殷德就是和珅的兒子,這個名字也是乾隆所賜。豐紳殷德既然娶了皇帝的女兒,是以這部分園子就未被抄沒。後來永瑆和十公主去世後,按照慣例,園子收歸内府,再之後才賜給了睿親王。

接下來書中談到了司徒雷登請美國建築設計師墨菲和斯塔奇設計新校園的細節,而在此前,墨菲已經設計了金陵女子大學。幾年前我參觀金陵女子大學時,還看到墨菲設計的中西合璧式格局仍然完整保留着,園中的每一座建築幾乎都用回廊相連,接說是為了讓學生們不受風吹雨曬,但是這個設計沒有延續到燕京大學來,而相類似之處則是金陵女子大學也是建在一處有名的園林遺址之上--該校乃是袁枚随園的一部分,如今校園内還立有随園的标志。

經過七年的建設,到了1929年,燕京大學新校區終于落成,當時将其命名為“燕園”,後來燕大又陸續購買了附近多個園林,使得校區越括越大。1952年全國院系調整,多所大學合并為北京大學,但燕京大學的核心部分保留了下來,其校門即為今日所稱的北大西門。但是,按照中國人的建築概念,正門應當設在南面,也有的設在東面,北大的大門為什麼卻在西面呢?有一種說法是,當年墨菲設計校區時,因為地塊不規則,他站在一塊小山上,竭力尋找地形與中軸線之間的内在聯系,他無意間望見了玉泉山,于是就定下了這樣的朝向。但書中又提到了另一種解釋,稱西方教堂入口多設在西側,為此我請教了新教的朋友,其告吾中世紀的教堂建築有這樣的講究,但天主教堂和新教教堂不這樣論。

翻閱這本書,既能了解北大的曆史,也能了解到校園中每一座建築的曆史故事,曆史是這樣有趣,但若細讀下去,又讓人生出無限感慨。

《莫友芝日記》,莫友芝著,張劍整理

鳳凰出版社2014年3月第1版第1次印刷

此書為《北京青年報》的王勉老師所贈,她說疫情期間在家整理書架,感覺此書對我更有用,于是轉贈于我。該書乃是《中國近現代稀見史料叢刊》之一種,該叢刊總計兩輯,每輯十種,王勉老師所贈乃是兩輯全套,其中有一半以上的書均為我所喜歡的原始史料,尤其有幾本乃是藏書家日記,更為我所愛,此為第一輯中的第一種。

本書前有整理者張劍先生所寫《前言》,談到了莫友芝的版本目錄學成就令人矚目,并且稱莫所著《郘亭知見傳本書目》堪與邵懿辰《四庫簡明目錄标注》并駕齊驅,同時談到了莫友芝《郘亭日記》手稿分藏于多處的情況。張劍先生能夠将這些日記底本一一收集,彙為一編,點校為此書,可見做點校不止是要坐冷闆凳,還要下大功夫,能将底本一一收集過來,其中甘苦非外人所能知。張劍在《前言》中說,他前些年所撰《莫友芝年譜長編》中所載的《郘亭日記》,因為條件所限,多是在圖書館的縮微膠片上讀來,故有一些錯訛,而今整理此日記,得以更正一些誤字,這同樣說明了從事點校之難。

莫友芝的日記從鹹豐十年記到同治十年,大部分時段是每日必記,但到同治八年之後,開始出現數日一記,甚至數月一記的情況。張劍認為,這是莫友芝晚年精力不濟或事務繁冗所緻。我翻閱這本整理後的日記時,卻看到莫友芝有不少的時日僅寫一個字,比如同治六年4月19日到4月22日,他每天僅寫一個“晴”字,而這種情況在日記中出現不少。

讀古人日記時,常常會看到他們每天先寫天氣,但我一直不知道記錄天氣的用意,我屬于不明覺厲,故有時記日記時也會寫上天氣,後來覺得沒什麼用途,故不再記錄。比如莫友芝的這些日記中,一天僅寫一個“晴”或“陰”字,這又不是天氣預報,難道這天除了晴和陰就沒有什麼事情可記嗎?魯迅的日記有時會寫“今日無事”,也許記天氣就是代表了今日無事吧。但我有時又會不由自主地發揮,認為這是儒家觀念的表達,孔子著《春秋》,一字含褒貶,比如那“王正月”的“正”字為何不用“一”,這一個字,被後世學者争論了兩千多年,但是“晴”字有何微言大意呢?至少以我的這點學識,沒能想透。

作為著名的藏書家,莫友芝在日記中談及收書之事卻并不多,但偶有涉及,又會記錄得頗為詳盡,他為人們關注的訪書之舉乃是受到曾國藩派遣,前往尋找《四庫全書》文彙閣和文宗閣的燼餘,同治四年3月30日,他在日記中寫到了這件事:

谒湘鄉公,問訪兩閣書,有殘不成部者收否。公謂不必收,然大部之存過半者當酌。又謂所好《史》《漢》《韓文》、本朝諸老經說,遇精本當為購以來,士禮居、抱經堂所刊書及秦敦父刊《法言》等亦然。

讀及這段話,頗令我有不解之處。兩閣已遭劫難,能夠找到的書應該大多都是殘本,曾國藩卻命莫友芝隻收單種成套的《四庫全書》閣本,殘冊并不收,但若遇到大部頭,如果剩餘者過半,也可酌情收之。而莫友芝在實際探訪過程中,文宗閣、文彙閣《四庫全書》本其實一本也沒收到,可見曾國藩對這兩閣受損情況了解到的資訊不确切,但是他讓莫友芝在收書過程中,同時收一些非閣書的精本,并且點出了黃丕烈、盧文弨等藏家的刻本,可見他對好書的認識又很在行。

莫友芝日記中談到他曾往焦山去觀書:“山當毛賊至時,有黠僧能迎順其意,得不毀。”而在前一日,他以對比的形式談到了鹹豐三年太平軍占領鎮江時,因為金山寺僧不迎合太平軍,緻使文宗閣《四庫全書》被全部燒毀。這兩段事情對比着來看,真應了那句俗語:識事務者為俊傑。莫友芝還記錄了阮元所建著名的焦山書藏,也因地方官員的侵蝕而損失大半:

問以阮文達公疇昔所置藏書之閣,謂常鎮道設關于此,據其屋以居,濱江佛屋悉占于傔從,閣中書大半為鬼子所取,又散落于遊人,今存者不及十一矣。

莫友芝所記頗可補史書之阙。前些年我訪過靈隐書藏,也訪過焦山書藏,皆看不到任何痕迹,而今讀到莫友芝的所言,總算了解到一些個中原因。他在日記中還談到了一些我所關心的《施顧注蘇詩》,比如他在同治九年1月8日寫道:

朱修伯學勤之京,經此相訪,言近翁叔平收得宋《施注蘇詩》殘本,适于宋牧仲、翁覃溪收本所阙六卷皆有之,可以相補,惜翁本不知流轉何所,如合仿刊一部,豈非快事乎?

這段話談的乃是《施顧注蘇詩》的另一部殘本,該本為翁同龢所得,其中六卷可以補蘇荦、翁方綱遞藏的那部殘本,但莫友芝說,他不知道翁本流落到了何處,但是翁同龢和翁方綱都姓翁,不知道這裡指的是哪一個翁的舊藏,看來寫日記行文太過簡略,容易産生歧意。。而他在日記中還提到了這樣一句:“又得丁儉卿書,言其為人所構陷,唯相公能直之,不知其可事也。”

丁晏在信中告訴莫友芝,自己被人陷害,隻有曾國藩能夠救他,但是他卻沒有告訴莫友芝究竟是誰,以何事來陷害他。我當留意這條資訊,今後慢慢挖掘之。由此可看出日記的重要性:它可能所談之事并不謹嚴,也沒有相應的叙論,但卻能給人提供思路和線索。

《天一閣詩輯》,龔烈沸纂輯

甯波出版社2019年1月第1版第1次印刷

上個月我談到了龔烈沸所贈《天一閣月湖曆代詩詞彙編》一書,提到該書彙編的詩詞雖然是天一閣與月湖并稱,但關于後者的詩作乃是前者的數倍,因為這個原因,龔先生在微信中跟我說:“我忘了送你拙編《天一閣詩輯》,那書收錄詩詞直到出版前,共300餘首,1949年後的詩詞占天一閣總詩詞的三分之一,是作為《天一閣月湖曆代詩詞彙編》的前期嘗試。《天一閣月湖曆代詩詞彙編》下限為1949年10月1日前,是以天一閣詩詞明顯偏少。《天一閣詩輯》當補呈。”正因這個緣故,又讓我得到了龔先生所贈之書。

其實冷靜地想一想,大多數人都會像我一樣,主觀地放大自己所關注的事物,比如自己愛書,就覺得天下人都應該愛書,肯定愛書,不可能不愛書。但是真正在社會交往中,才發現大多數人是不知道天一閣為何物的。由此而延之,人們更喜月湖的美景才是普遍現象,那座偉大的書樓隻是小範圍人們才會關注。但反過來講,這也正是我輩之責:應當不斷地宣傳天一閣之偉大,讓更多的人們知道這座偉大的書樓。慌話說三遍都是真理,更何況天一閣的偉大又不是吹出來的,而這也正是我吐槽龔先生所贈前書之因。既然天下藏書,匹夫有責,那我輩當然要為這件雅事大聲地鼓嚨胡。

龔先生新贈的這部《天一閣詩輯》顯然平複了我的狹隘之心,因為這整本書所收都是與天一閣有關之詩,盡管也附骥了一些其他藏書樓的詩作,但那些藏書樓而今也遷入了天一閣景區之内。本書還收錄了與天一閣有關的一些楹聯文字,可見龔先生為搜集這些相關文字下了多大的工夫。

遺憾的是,我至今未能與龔先生謀面,而今從本書的後勒口上看到了他的玉照,果然是典型的江南文人形象。從作者履歷中得知,原來他還編過那麼多與甯波有關之書,而所贈的這本書内,有十餘處他用墨筆改正的誤植之字,其做事之認真令我膜拜。

關于本書的收錄範圍,龔先生在《纂輯說明》中談到體裁僅限于舊體詩,白話文自由體的詩不收,然而收錄的下限卻延至當代。看來龔先生認為,即便是當代人所作之詩,如果不是傳統的舊體詩,也會排除在外。就這點而言,也可以解讀為懸格甚高。

翻閱這本詩輯,明代人所作占比不足十分之一,這些詩大多是與天一閣創始人範欽的倡和之作,也包括範欽本人的詩作,然無論其本人還是他人,明确提到“天一閣”者,僅謝泰宗所作《天一閣聚書》一篇,此詩的前幾句為:

文獻誰證秘閣優,羅胸星鬥野曾謀。

王充市閱諸家乘,邺架簽編萬卷樓。

本書的主體基本上是清人詩作,其中收有乾隆皇帝所撰五首,其中之四首乃是弘曆為《意林》一書的題辭,此詩雖然不是歌詠天一閣,但畢竟是在天一閣藏本上所題。袁子才也為天一閣題詩五首,其第三首為:

天一閣前原有池,池南更列假山峙。

文津之閣率仿為,故亦疊石成嵔壘。

随園老人在第四首的小注中寫道:“櫥内所有宋版秘抄俱已散失,書中夾芸草,櫥下放英石,雲收陰濕物也。”但書中的芸草如今僅留下了一株,我看到那黑乎乎的東西,不确定是否還有避蟲的作用。天一閣的饒國慶主任帶我參觀了天一閣新書庫,那裡每一個書架内都放着多包新的芸草,當時我忘記拆開一包看看,與那株珍貴的芸草對比一下,是否同一種植物。饒主任當時送給我一包,那包芸草現供在芷蘭齋的某書櫥内,我沒忍心拆開。然而天一閣書櫥下的英石,我卻仔細看過,以我外行的看法,那些石頭似乎沒有吸潮的功能,袁枚當年也注意到了英石,不知道他所見的那塊英石與我觸摸的是不是同一塊。

翻閱本書,從總體來看,這些詩作大多是詠物,而詠物詩很難寫出千古名句,故比較而言,我似乎更喜歡天一閣的一些對聯,比如阮元撰的這副聯:

承梅澗柳汀以後清節衣冠世澤永四明司馬,

比南雷東磵之奇圖書泉石高樓仰百尺元龍。

此聯挂在寶書樓内,而寶書樓内還有一副藏書家宗源翰所撰、沙孟海所書之聯,也為我所喜:

傑閣三百年老屋荒園足魁海宇,

賜書一萬卷抱殘守阙猶傲公侯。

讓我喜歡的還有民國二十四年王皞南題的這副對聯,他以比較的形式分别談到了廣東的伍崇曜、歙縣的鮑廷博,以及晚清四大藏書樓之一的陸氏弼宋樓,足見他對藏書史之稔熟:

伍在粵鮑在歙各有千秋大業盛東南石室燉煌分片羽,

柔日經剛日史非無皕宋高樓自西北山樞鐘鼓屬他人。

《聯語粹編》,倪星垣著,李超整理

鳳凰出版社2015年5月第1版第1次印刷

此為王勉老師所贈《中國近現代稀見史料叢刊》第二輯之一。之前的一天,我剛讀完龔烈沸纂輯的《天一閣詩輯》,該書後面附有很多楹聯,我覺得那些楹聯更能凝練的概括天一閣之偉大,故而又想起王勉所贈的該書,也是關于楹聯,于是趁興一并翻閱之。然而未成想,該書作者倪星垣在《自叙》中起首即稱:“餘自幼即喜楹聯,而于挽詞一門,嗜好尤笃。每有所聞見,辄手為抄錄。”

這個愛好頗為奇特,喜歡楹聯的人不少,但專喜挽聯的人卻第一次聽聞,但大千世界之有趣,就是因為有不同的人來發出不同的聲音,想來挽聯也是楹聯的一大分支,是以有人專将其彙為一編,也可體會挽聯藝術之絕妙。好在這部書分為八卷,其實并不是專收挽聯。本書卷七、卷八為外編,收錄的是應酬聯、集句聯、投贈聯、門聯等等,另外也有慶賀聯、諧聯等,甚至作者把一些祝壽的挂匾也錄入書内,有趣之處則是作者大多會談到每一聯的來由,以及與該聯有關的故事本末,這種撰寫方式頗像梁章钜的《楹聯叢話》。

關于作者情況,李超在前言中介紹說,倪星垣是滄州獻縣人,系光緒舉人,嘗在都門設館,後遊幕四方,喜歡撰寫楹聯,也喜歡收集楹聯,為此寫出該書稿,其去世前将書稿托付給愛徒王振瀛,王因窮困潦倒未能付梓,臨去世前又轉托給友人寇晉生,寇珍藏幾十年,也未能出版,直到朱惠民才将其整理刊行。一部書稿經過幾十年的努力方得以面世,著書不易,出版更難。

倪星垣的這部《聯語粹編》中,挽聯部分又分為挽男、挽女和雙挽三類,其中以第一類為最多,原因是女士少有事迹。我照例關注與藏書家有關之聯,而本書的第一頁就談到了李文田督學江南時,藏書家孫雄竟然落第,後來李得知孫為名士,深為欣賞,并為之揚聲,李文田去世後,孫雄曾撰長聯一副。書中還收有孫雄為藏書家趙宗建所寫挽聯,此聯更長。寒齋藏有孫雄著作多種,然此前未留意到他還喜撰長聯,此為我讀該書收獲之一。孫雄的座師是翁同龢,翁去世後,孫雄撰聯如下:

怨李恩牛,朝局壞十年黨禍,歎孤臣去國,寸心長戀九阍,若論彤史勳名,定魁宰相世系表;

杜冠馬帳,儒林拜百代人師,痛小子奔喪,一面竟成千古,自愧青衫淪落,空玷韓門弟子班。

從以上即可看出,倪星垣會有心将相關人物的楹聯收集到一起,使它們互相有所呼應,而讀者也能由此讀出聯中深意。書中也會收錄一些名人的自挽聯,比如俞曲園自撰挽聯:

生無補乎時,死無關乎數,辛辛苦苦,著二百五十餘卷書,流播四方,是亦足矣;

仰不愧于天,俯不怍于人,浩浩蕩蕩,數半生三十多年事,放懷一笑,吾其歸欤。

在此聯之後,倪星垣寫下這樣的點評:“明是自挽,卻是自譽,然惟先生自道,方不愧此,未可以概諸他人也。”寥寥數語,點出此聯之眼。書中收集之聯也會關涉到一些重要史實,因其在東北工作過,是以記錄下了一些當時的重要事件,比如張作霖乘火車被日本人炸死,倪星垣在寫聯前先說了句:“火車被炸之夕,适值月食,天意若為之示變也。”而後撰聯雲:

一刹雷驚,地軸崩摧飛電掣;

中宵月蝕,天容慘淡大星沉。

張作霖之死,使得東北局勢大變,作者寫到了當時緊張的背景:“民國十八年一月初,黑龍江常翰香主席(蔭槐)奉總司令張長官萬急電,召赴奉,至十一日,與楊鄰葛督辦(宇霆)并槍決死。聞耗後,省署同仁拟開會追悼。”而後錄下多人所撰之聯,其中一聯為:

五鼎食,五鼎烹,為大丈夫,本當如是;

幾人歌,幾人哭,說現身法,各有前因。

名家之聯當然最令人矚目,作者提到梁任公乃是其同年,是中國的大文豪,感歎任公不滿六十而病逝,書中收錄了閻錫山挽梁任公一聯:

著作等身,試問當代英年,有幾多私淑弟子;

澄清攬辔,深慨同時群彥,誰複為繼起人才。

倪星垣評價此聯說:“亦自簡括宏深,足肖任公之生平。”然我卻是第一次看到閻錫山所撰如此佳聯。除此之外,書中還有很多有趣的集句聯,無法在此一一羅列。總之,楹聯這種東西是中國式的文字遊戲,卻又開發出撰者的智慧,民國年間魯迅等有識之士強調文字羅馬化,出發點乃是啟迪民智,但若真的羅馬化了,還會有這些智慧凝練的楹聯嗎?

陳明之治印

春節期間,陳明之先生給我發來了兩張印蛻,印文均是賤名,一朱一白,一大一小,想來刻這兩方章也要耗掉不少心力與目力,再加上手力,其情誼令我感念不已。

大概兩年前,我前往浙江樂清參觀鄭金才先生所開的書店,他的書店名曰桃源,乃是在一片區域内設有多家實體店,這種書店群落我還是第一次得見。那天中午鄭先生邀請了多位朋友一起聚餐,我由此得以結識陳明之先生,陳先生一口标準的國語,完全聽不出他是樂清人。飯後我們到書店裡聊天,由此得知陳先生是一位書法家,其言談舉止有着舊式文人的内斂。

陳先生告訴我,他時常前往北京,有機會時可見面聊天,然而這些年來,我奔忙于尋訪和寫作,自那之後未能再與陳先生謀面,好在微信中時常能夠看到他的一些資訊。他抽時間幫我刻治了這兩方印,而後約我見面,恰好趕上我又在山西尋訪,于是陳先生将此兩方印章快遞于我。

得此兩印,細細把玩,溫潤的青田石手感極佳,我在感謝之餘,卻無以為報,為此頗感慚愧。

(按:因昨日失誤,未插入陳明之先生所贈之印的圖檔,對陳明之先生感到十分抱歉,特在今日文中再發一次此文,望陳先生見諒。)