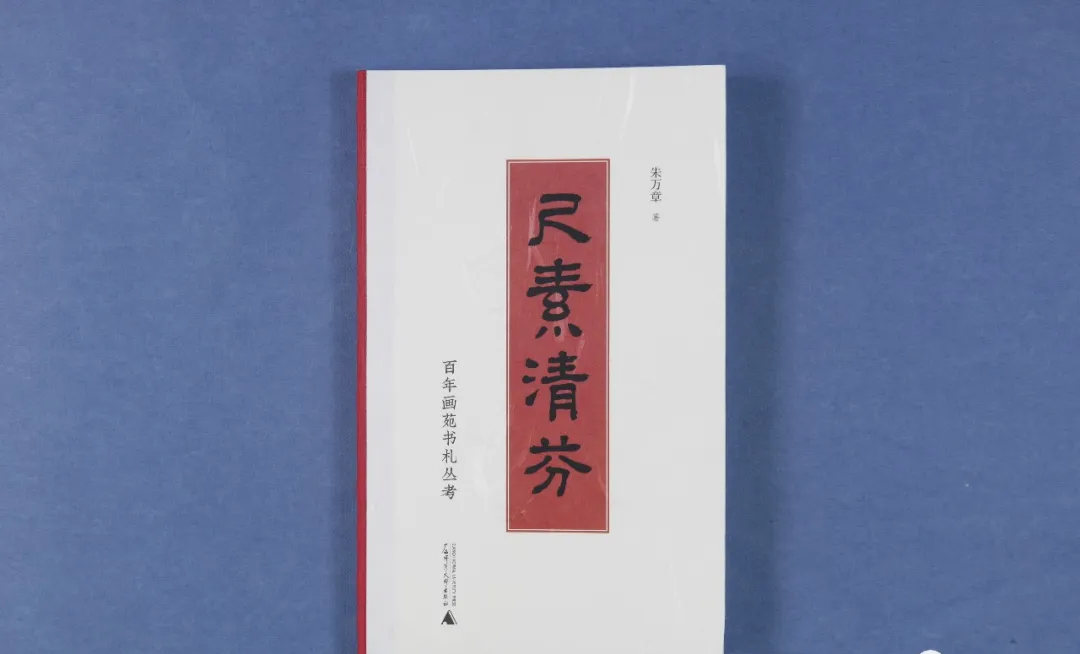

《尺素清芬:百年画苑书札丛考》,朱万章著

广西师范大学出版社2019年5月第1版,2020年3月第2次印刷

朱先生喜好收藏近现代书画鉴藏家的手札,而本书专谈手札,可见这部书乃是他性情所在。朱先生在自序中说,本书大致分为三个部分,第一部分是一些画家或学人的信札,虽然与他本人没有任何关系,但内容多为晚清民国以来画苑和学界轶事,以此可补学术史之不足;第二部分手札内容虽然与作者没有直接关系,但信札所涉一方或为作者师友,或与作者有直接交游,;第三则是作者的师友直接写给他的,有不少都是忘年之交。

本书第一篇文章谈的是居廉致杨永衍的信札,居廉与其堂兄居巢并称“二居”,是广东近代著名画家,然而居廉的作品主要是画作,书迹很少,朱先生谈到了广东省博物馆藏的居廉所书《行书七言诗轴》,同时称居廉的行书结体修长,“似从米芾和赵孟頫中来”,而后朱先生谈到了广州博物馆藏的两开居廉手札,他先对这通手札做了释文,而后论及写书札所用笺纸,可见其观察之细。

接下来朱先生详细论及收信人杨永衍的情况,同时谈到杨与居廉的交往,最后总结说:“居、杨交游一定程度上反映了广东主流文人对居廉及其画艺的认同。”以此概括语作为结尾。

陈师曾致梁鼎芬的三通手札虽然内容都不长,但却有着背后的故事。朱先生谈到梁鼎芬很早就与陈师曾之父陈三立定交,陈师曾虽然比梁鼎芬小17岁,两人却有着密切的交往,而手札的内容中提到了朱一新的《无邪堂答问》,又论述了朱一新与梁鼎芬的关系,同时谈到朱一新因为弹劾李莲英而降为主事并告归,张之洞延聘其到广雅书院之事,《无邪堂答问》正是由广雅书局于光绪二十一年付梓。因为这三通手札均无落款时间,朱先生以此书的刊刻时间推论出了写信的大致时间。

朱万章的这本专著中多有谈及苏庚春,从本书中我读到了朱先生称苏庚春为恩师,苏庚春乃著名的字画鉴定专家,朱先生出其门下,难怪目光如炬。书中谈到了于省吾致苏庚春的一封信,文中提及“九一八”事变后,于省吾移居北京,据其自传所言,于省吾父亲的藏书辗转运到北京,1955年匡亚明聘请于省吾任东北大学历史系教授,自此之后他长居长春。然而寒斋所得数种于省吾旧藏,均来自琉璃厂,不知何时散出者。于省吾藏书中最具名气者乃是初刻初印本的《说文解字义证》,此书后来为黄永年先生所得,前几年我曾到黄宅翻阅此本,书中所钤印章与寒斋藏书中的几枚完全一样。

于省吾给苏庚春的这封信中谈到了王贵忱给其来信,求于省吾为欧初写书法之事。朱万章先生针对这件事钩沉出相应的故事,同时提及苏庚春编著的《明清以来书画鉴定家选》中专门有“于省吾”词条,以此猜测,正是因为书中收录的该词条,使得于省吾与苏庚春有了书信来往。

关于苏庚春何以擅长鉴定之道,朱先生从苏庚春的父亲苏永乾讲起。民国八年,苏永乾在北京琉璃厂开办了贞古斋字画古玩店,此事记载于孙殿起的《琉璃厂小志》中。该店在琉璃厂颇有名气,关于苏永乾的经营之道,文中引用了《启功口述历史》中讲到的一件事,某天启功到贞古斋看画,非常欣赏店中一幅画,准备攒钱买下来,但苏永乾却告诉他说:“这张是假的,屋里那张才是真的,”还向启功说明了假在哪里。这件事令启功非常感慨,觉得能做到这一点,对于一位古董商来说很不容易,“而决不像世风日下的那些商人唯利是图。”

启功还谈到贞古斋名字的来由,因为该店内挂着乾隆时期四大书法家之一铁保所书的“贞固”匾额,启功先生说:“他的人品可当得这两个字。”正是因为苏永乾的诚信经营,使得贞古斋在古玩界有着很好的口碑,能够收到很多好的字画,想来苏庚春跟父亲学到了鉴定的秘诀。我知道很多有名的古玩商都是靠诚信起家,不过,有时我会遐思他们诚信后的结果:真的卖出去了,假的留在手里,将怎么处理呢?如果再将假的卖给另一个人,岂不有损声誉?

本书中还谈到了魏隐儒给苏庚春的一封信,魏先生乃是著名的版本目录学家,我从朱先生的文中方了解到,魏隐儒自幼喜欢书画,临习过《芥子园画传》以及不少的名碑,并且就读过北平私立美术学院中国画系,是李苦禅的嫡传弟子。魏隐儒的画作在上世纪70年代就进入了艺术市场,遗憾的是我眼界太窄,只看到他的一些书跋,未能留意他的画作。

书中谈到的魏隐儒信札,内容乃是委托苏庚春在广东卖画,因为那时的广东得风气之先,是改革开放的前沿阵地,当时苏庚春已经在广东省博及广东文物鉴定站工作,很多人通过他寻找鬻画门路。但是,魏隐儒信中提到了苏庚春给他之前的来信,苏谈到省文物商店库存画件几千张,但每月仅能卖出三、四幅,看来当年卖画并不容易,所以苏庚春将魏隐儒代售的画退了回去。看来以艺为生,绝非易事,谁又能长后眼,了解到哪些人的艺术作品能够暴涨呢?然而其中的甘苦少有人知之,只有像朱万章这样,既有师承,又了解内幕的人,方能得知艺术市场的真相,而这也正是本书既有趣、又有料之处。

《画外乾坤:明清以来书画鉴藏琐记》,朱万章著

生活·读书·新知三联书店出版社2020年6月第1版第1次印刷

本书前有著名美术史专家傅申所作序言。傅先生说,朱万章是他的忘年交,十几年前他们在研讨会上相识,后来又多有交往,“在当今美术史学界,朱万章属于少壮派。”该序谈到朱万章早前曾在广东的博物馆工作,研究主题侧重于区域美术,后来移居北京供职于国博后,其学术兴趣兼及明清以来主流美术,并且“特别擅长写一些美术史方面的小品文”。傅先生所说的小品文,应当就是收录在本书内的一些文章吧。

本书的第一篇文章乃是以《金屋春深图》为例,来讲述清代绘画中的传移模写。朱先生提到,绘画中的传移模写最早出现在南齐谢赫的《古画品录》中,虽然这些画作不是真迹,但晋唐以来很多书画名品原件流失了,正因为有了传移模写,才让今人“有限度地还原历史真实”。朱先生的这句话说得很经典,让我立即想到了《兰亭序》,而他在这句话的括号内果然说到了“如王羲之《兰亭序》”。这件千古名品已经被李世民带进了坟墓中,但幸亏有摩本传世,才让后人能够基本窥得大王书法之美,当然,摩本定然不能与原本相并提,但总比没有任何痕迹要好许多。《兰亭序》太具名气,后代的翻刻不知凡几,因为得不到好的底本,这些模刻本可能与真迹相去甚远,但这是另一个问题,而模刻本身,对于传播古代艺术品起到的作用却是巨大的。

朱先生这篇文章谈到的是蒋涟、黄君璧等人对华喦同名画作的模写。朱先生一一介绍了这两幅模本的递传过程,同时将原本与两幅模本均以整幅插图的形式展现出来,以便让读者看到原作与模本的区别,但他同时说,有的模本因为流传有绪,倍受时人和后人激赏,故在传移模写的意义上,已经远超绘画本身。虽然模本与原作在构图上并无明显区别,但两幅模本确实不如原作老辣精到。朱先生同时说,传移模写又成为了书画作伪的重要手段之一,有些作品的模写太忠实于原作,以至于被后人挖款改款,这显然是艺术市场中的另一个问题了。

书中还有一篇文章谈及《芥子园画传》与清代画坛的关系,因为清代以前中国画的研习除了师徒授受外,一直崇尚两种途径,一是师法造化,也就是后世所说的“写生”,二为相互交融,但康熙十八年后,《芥子园画传》刊刻出版,风行天下,大有取代临摹原画之势,黄宾虹说:“自《芥子园画谱》一出,士夫之能画者日多”,可见《芥子园画传》对于绘画的普及起到了重要作用。

但问题也由此而产生,有才气的画家以《画传》为津梁,掌握基本后改弦易辙,渐渐形成自家风貌,但也有不少画家终其一生对《画传》不离不弃,甚至有些画家利用《画传》中的原有构图,进行局布改造,形成自己的作品,朱先生在文中就举出了几位这样的画家。

其实,在清代除了《芥子园画传》之外,还有其他的一些画谱,比如上官周的《晚笑堂画传》,竹禅的《画家三昧》,马企周的《马骀画宝》等等,但这些画谱专精一门,影响力远远比不过《芥子园画传》。为什么如此呢?此事值得深入探讨。

朱先生的这部专著均是以绘画作品为依据,抓住一个不为人留意的点,再展开话题,以小见大地娓娓道来,颇令读者解颐。

《尊右军以翼圣教》,(意)毕罗著

四川人民出版社2020年5月第1版第1次印刷

此书为吴浩先生所赠,然在翻阅时,却看到本书乃是王家葵、贺宏亮主编的“艺术史:事实与视角”丛书之一种。多年前我到成都寻访时,贺先生开车带我跑了几个地方,那时的他看上去很年轻,一幅少壮派模样,然而当谈到一些掌故与史实时,他却认真中肯毫不浮夸,这么多年未见,没想到他编了这么一套专业的书系。士别三日,当刮目相看,信然。

毕罗的这部书可谓当今学术界的主体写法:专攻一点。整本书谈论的都是与《集王圣教序》有关的方方面面,作者在前言中首先称,此碑原立于长安弘福寺,从北宋初期以来一直存放在西安文庙,也即今日的西安碑林博物馆内。《集王圣教序》乃是历代体现王羲之书法字形最多的一幅作品,为此受到了历代书法爱好者的高度重视。

毕罗说:“佛教与书法是中国文化的两大瑰宝。”尽管他也知道前者是外来宗教,后者是本土固有艺术,但千年以来,两者互相濡染。作者也谈到,唐太宗大量收集王羲之作品,终于使得王羲之被定为最知名的书法家,而后谈到玄奘西天取经回来后翻译佛经,“他是中国最勤奋的佛经翻译家。”唐太宗在位24年,开创了著名的贞观之治,所以作者认为他“无疑是中国历史上伟大的明君。”而《集王圣教序》使得“这三位文化伟人都集中于一方《集王圣教序》碑。”经过这番论述,毕罗说明了他为什么要以此碑作为研究对象,因为毕罗认为,该碑“确实是佛教信仰、皇家权威与书法魅力三者合一的纪念碑。”

毕罗的研究先从该碑实物讲起,谈到了原碑的尺寸、构成以及碑文的行数、字数,同时讲到该碑因椎拓过多,使得原碑上刻着的行线已经难以看到了,而原碑因为字口过小,在18世纪下半叶重剜过一次,这就是所说的“剜碑”。文中还讲到该碑在明代因地震摔成了两截。毕罗利用早期拓本,而后以局部截图的方式来证明重新接在一起的原碑有所错位,可见其观察之细。

关于《集王圣教序》的内容,毕罗列出十个部分,包括《大唐三藏圣教序》题名、正文、太宗给玄奘致谢答复、《述圣记》题名、《述圣记》正文、高宗给玄奘致谢答复、《心经》题名、《心经》正文、翻译佛经润色官员姓名及题记,毕罗把每份内容的题目都作为一部分进行著录,分别统计出这十部分内容的字数,可见其研究之细。他提到人们对《心经》翻译的过程说法不一,但现在大多数学者支持《心经》的梵文本其实是玄奘从汉文翻译过来的,原文就是汉语。毕罗又讲到《圣教序》和《述圣记》刻成石碑在《集王圣教序》前已经有过三次,其中褚遂良书丹的两方石碑完成于长安大慈恩寺大雁塔完工时。神奇的是这两块碑至今尚在原处,前几年李欣宇我到大雁塔参观时,曾仔细给我讲解这两块碑的故事。

毕罗在书中提到,玄奘第一次请求唐太宗为其翻译的佛经撰写《圣教序》时,皇帝拒绝了这个要求,因为太宗有可能联想到了梁武帝萧衍为宝亮的《大般若经义疏》写序之事,太宗认为梁朝毁灭乃是梁武帝用国家资金支持佛教所致。但后来唐太宗在玉华宫跟玄奘相处了一段时间,渐渐接受了佛教信念,故玄奘第二次请求写序时,太宗写出了这篇《圣教序》。

然而毕罗注意到他人未曾留意的细节,因为《集王圣教序》第五行写道:“昔者分形分迹之时,言未驰而成化,当常现常隐之世,民仰德而知遵。”对于这段话,毕罗说:

虽然《大雁塔圣教序》本把“民”字改成“人”字,从《法师传》和《大唐二帝圣教序碑》可知,李世民本身连续使用了“世”和“民”两个字,显然有意识地把他的名字留存《圣教序》之中。

这是有意思的解读。但我在想,作为皇帝的李世民是否会在一篇序言中有意的嵌入自己名字,普天之下莫非王土,他有必要玩这种小游戏吗?

但历史有时候很难假设,比如当时的僧人怀仁,为什么要下这么大力气集出王羲之的字,来刊刻这篇《圣教序》呢?会不会是因为唐太宗酷爱大王的书法,才令怀仁有了如此举措。而毕罗还注意到《集王圣教序》乃是中国和韩国历代集字碑的开端,当然集王书法在梁武帝时代已有人为之,当时萧衍命周兴嗣集王羲之的字,编成了著名的《千字文》,而古人的集字之好一直延续到后世,毕罗在书中提到,当今的许多书籍和报纸题名,以及大学匾额,不少都是使用的集字,他举出了《中国书法》以及日本《昭日新闻》等,这种古今联想方式颇可窥得毕罗的治学思路。

《燕园文物》,郝平主编,北京大学政策法规研究室编写

外语教学与研究出版社2018年3月第1版第1次印刷

此书为责编吴浩先生所赠。大32开,精装,全彩印刷,环衬封面仅中间位置以大字印着“燕园文物”,正面与书脊各占一半,封面右下角印着英文书名,以此表明这部书乃是中英文对照本。本书由三部分组成,一是历史追溯,二是文物掠影,三为附录,其中第一部分最具史料价值,第二部分则为书之主体,内有大量跨页照片,能够看得出乃是专业摄影师所拍摄。

本书的第一部分从北京大学的来源讲起。1916年,北京有三所教会学校:汇文大学堂、华北协合大学和华北协合女子大学,酝酿进行合并,1918年12月3日设在美国的董事会决定聘请司徒雷登任正在合并的新校校长。经过一番讨论,转年决定将这所新学校命名为燕京大学,因旧校址太过狭窄,司徒雷登开始找新的地皮。他首先找到了一块位于月坛的空地,因当时把土地卖给外国人是一件很慎重的事,故多次谈判无进展,司徒决定放弃,又找到了在西直门外的一块地,即今日的北京动物园,但此处也未谈成。

后来,司徒雷登看中了清华大学旁的睿王园,当时该园归陕西督军陈树藩所有。司徒雷登在1920年夏特地前往陕西与陈树藩商谈购地之事,他当时准备了20万美元的巨款,没想到陈树藩说,他要半买半送,将此园给了燕大,这令司徒雷登大喜过望。本书中引用了董健吾所写之文,文中提到陈树藩当时提出了三个条件,一是要在燕京大学内立碑,纪念其父亲捐献勺园给燕大,二是要承认西安所办的成德中学为燕大的附属中学,三是成德中学有权每年保送50名毕业生到燕大上学,同时一律享受免费待遇。

今天看来,陈树藩真是有超前意识,现在的地产商常常会在开发的小区内引进名校,以此使小区成为“学区房”,打的就是学位的主意。陈树藩还提出50名免费上大学的资格,可见他对家乡的文化建设是何等在意。司徒雷登立即答应了他的要求,仅花6万银元就买下了今日北大的核心区域,并且这6万银元中其实仅支付了4万元,另外2万元作为奖学金捐给了燕大。

接下来本书则叙述这个地块的历史,从明万历年间米万钟建立的勺园讲起,到如今北大西门附近的进出车口位置还有一块水面,这个池塘旁建有雕栏画栋的回廊,旁边的说明牌上写着这就是勺园旧址,而我每次驱车进北大,都会经过这个区域。在乾隆年间,皇帝将这地块赐给了和珅,和珅将其建造为淑春园,后来嘉庆皇帝扳倒和珅时,为其罗列出二十条罪状,其中第十三条讲到的就是淑春园:“其园寓点缀,竟与圆明园蓬岛、瑶台无异,不知是何肺肠。”这个罪名读来让人总觉得有些魔幻,但事实是淑春园被抄没了。永锡在查抄和珅家产的奏折中写道:“全园房屋一千三间,游廊楼亭三五七间,”可见当年淑春园建造的是何等辉煌。

查抄后的淑春园分为了东西两部分,东部赐给了乾隆第十一子永瑆,西部留给了十公主及其附马丰绅殷德,而丰绅殷德就是和珅的儿子,这个名字也是乾隆所赐。丰绅殷德既然娶了皇帝的女儿,所以这部分园子就未被抄没。后来永瑆和十公主去世后,按照惯例,园子收归内府,再之后才赐给了睿亲王。

接下来书中谈到了司徒雷登请美国建筑设计师墨菲和斯塔奇设计新校园的细节,而在此前,墨菲已经设计了金陵女子大学。几年前我参观金陵女子大学时,还看到墨菲设计的中西合璧式格局仍然完整保留着,园中的每一座建筑几乎都用回廊相连,接说是为了让学生们不受风吹雨晒,但是这个设计没有延续到燕京大学来,而相类似之处则是金陵女子大学也是建在一处有名的园林遗址之上--该校乃是袁枚随园的一部分,如今校园内还立有随园的标志。

经过七年的建设,到了1929年,燕京大学新校区终于落成,当时将其命名为“燕园”,后来燕大又陆续购买了附近多个园林,使得校区越括越大。1952年全国院系调整,多所大学合并为北京大学,但燕京大学的核心部分保留了下来,其校门即为今日所称的北大西门。但是,按照中国人的建筑概念,正门应当设在南面,也有的设在东面,北大的大门为什么却在西面呢?有一种说法是,当年墨菲设计校区时,因为地块不规则,他站在一块小山上,竭力寻找地形与中轴线之间的内在联系,他无意间望见了玉泉山,于是就定下了这样的朝向。但书中又提到了另一种解释,称西方教堂入口多设在西侧,为此我请教了新教的朋友,其告吾中世纪的教堂建筑有这样的讲究,但天主教堂和新教教堂不这样论。

翻阅这本书,既能了解北大的历史,也能了解到校园中每一座建筑的历史故事,历史是这样有趣,但若细读下去,又让人生出无限感慨。

《莫友芝日记》,莫友芝著,张剑整理

凤凰出版社2014年3月第1版第1次印刷

此书为《北京青年报》的王勉老师所赠,她说疫情期间在家整理书架,感觉此书对我更有用,于是转赠于我。该书乃是《中国近现代稀见史料丛刊》之一种,该丛刊总计两辑,每辑十种,王勉老师所赠乃是两辑全套,其中有一半以上的书均为我所喜欢的原始史料,尤其有几本乃是藏书家日记,更为我所爱,此为第一辑中的第一种。

本书前有整理者张剑先生所写《前言》,谈到了莫友芝的版本目录学成就令人瞩目,并且称莫所著《郘亭知见传本书目》堪与邵懿辰《四库简明目录标注》并驾齐驱,同时谈到了莫友芝《郘亭日记》手稿分藏于多处的情况。张剑先生能够将这些日记底本一一收集,汇为一编,点校为此书,可见做点校不止是要坐冷板凳,还要下大功夫,能将底本一一收集过来,其中甘苦非外人所能知。张剑在《前言》中说,他前些年所撰《莫友芝年谱长编》中所载的《郘亭日记》,因为条件所限,多是在图书馆的缩微胶片上读来,故有一些错讹,而今整理此日记,得以更正一些误字,这同样说明了从事点校之难。

莫友芝的日记从咸丰十年记到同治十年,大部分时段是每日必记,但到同治八年之后,开始出现数日一记,甚至数月一记的情况。张剑认为,这是莫友芝晚年精力不济或事务繁冗所致。我翻阅这本整理后的日记时,却看到莫友芝有不少的时日仅写一个字,比如同治六年4月19日到4月22日,他每天仅写一个“晴”字,而这种情况在日记中出现不少。

读古人日记时,常常会看到他们每天先写天气,但我一直不知道记录天气的用意,我属于不明觉厉,故有时记日记时也会写上天气,后来觉得没什么用途,故不再记录。比如莫友芝的这些日记中,一天仅写一个“晴”或“阴”字,这又不是天气预报,难道这天除了晴和阴就没有什么事情可记吗?鲁迅的日记有时会写“今日无事”,也许记天气就是代表了今日无事吧。但我有时又会不由自主地发挥,认为这是儒家观念的表达,孔子著《春秋》,一字含褒贬,比如那“王正月”的“正”字为何不用“一”,这一个字,被后世学者争论了两千多年,但是“晴”字有何微言大意呢?至少以我的这点学识,没能想透。

作为著名的藏书家,莫友芝在日记中谈及收书之事却并不多,但偶有涉及,又会记录得颇为详尽,他为人们关注的访书之举乃是受到曾国藩派遣,前往寻找《四库全书》文汇阁和文宗阁的烬余,同治四年3月30日,他在日记中写到了这件事:

谒湘乡公,问访两阁书,有残不成部者收否。公谓不必收,然大部之存过半者当酌。又谓所好《史》《汉》《韩文》、本朝诸老经说,遇精本当为购以来,士礼居、抱经堂所刊书及秦敦父刊《法言》等亦然。

读及这段话,颇令我有不解之处。两阁已遭劫难,能够找到的书应该大多都是残本,曾国藩却命莫友芝只收单种成套的《四库全书》阁本,残册并不收,但若遇到大部头,如果剩余者过半,也可酌情收之。而莫友芝在实际探访过程中,文宗阁、文汇阁《四库全书》本其实一本也没收到,可见曾国藩对这两阁受损情况了解到的信息不确切,但是他让莫友芝在收书过程中,同时收一些非阁书的精本,并且点出了黄丕烈、卢文弨等藏家的刻本,可见他对好书的认识又很在行。

莫友芝日记中谈到他曾往焦山去观书:“山当毛贼至时,有黠僧能迎顺其意,得不毁。”而在前一日,他以对比的形式谈到了咸丰三年太平军占领镇江时,因为金山寺僧不迎合太平军,致使文宗阁《四库全书》被全部烧毁。这两段事情对比着来看,真应了那句俗语:识事务者为俊杰。莫友芝还记录了阮元所建著名的焦山书藏,也因地方官员的侵蚀而损失大半:

问以阮文达公畴昔所置藏书之阁,谓常镇道设关于此,据其屋以居,滨江佛屋悉占于傔从,阁中书大半为鬼子所取,又散落于游人,今存者不及十一矣。

莫友芝所记颇可补史书之阙。前些年我访过灵隐书藏,也访过焦山书藏,皆看不到任何痕迹,而今读到莫友芝的所言,总算了解到一些个中原因。他在日记中还谈到了一些我所关心的《施顾注苏诗》,比如他在同治九年1月8日写道:

朱修伯学勤之京,经此相访,言近翁叔平收得宋《施注苏诗》残本,适于宋牧仲、翁覃溪收本所阙六卷皆有之,可以相补,惜翁本不知流转何所,如合仿刊一部,岂非快事乎?

这段话谈的乃是《施顾注苏诗》的另一部残本,该本为翁同龢所得,其中六卷可以补苏荦、翁方纲递藏的那部残本,但莫友芝说,他不知道翁本流落到了何处,但是翁同龢和翁方纲都姓翁,不知道这里指的是哪一个翁的旧藏,看来写日记行文太过简略,容易产生歧意。。而他在日记中还提到了这样一句:“又得丁俭卿书,言其为人所构陷,唯相公能直之,不知其可事也。”

丁晏在信中告诉莫友芝,自己被人陷害,只有曾国藩能够救他,但是他却没有告诉莫友芝究竟是谁,以何事来陷害他。我当留意这条信息,今后慢慢挖掘之。由此可看出日记的重要性:它可能所谈之事并不谨严,也没有相应的叙论,但却能给人提供思路和线索。

《天一阁诗辑》,龚烈沸纂辑

宁波出版社2019年1月第1版第1次印刷

上个月我谈到了龚烈沸所赠《天一阁月湖历代诗词汇编》一书,提到该书汇编的诗词虽然是天一阁与月湖并称,但关于后者的诗作乃是前者的数倍,因为这个原因,龚先生在微信中跟我说:“我忘了送你拙编《天一阁诗辑》,那书收录诗词直到出版前,共300余首,1949年后的诗词占天一阁总诗词的三分之一,是作为《天一阁月湖历代诗词汇编》的前期尝试。《天一阁月湖历代诗词汇编》下限为1949年10月1日前,所以天一阁诗词明显偏少。《天一阁诗辑》当补呈。”正因这个缘故,又让我得到了龚先生所赠之书。

其实冷静地想一想,大多数人都会像我一样,主观地放大自己所关注的事物,比如自己爱书,就觉得天下人都应该爱书,肯定爱书,不可能不爱书。但是真正在社会交往中,才发现大多数人是不知道天一阁为何物的。由此而延之,人们更喜月湖的美景才是普遍现象,那座伟大的书楼只是小范围人们才会关注。但反过来讲,这也正是我辈之责:应当不断地宣传天一阁之伟大,让更多的人们知道这座伟大的书楼。慌话说三遍都是真理,更何况天一阁的伟大又不是吹出来的,而这也正是我吐槽龚先生所赠前书之因。既然天下藏书,匹夫有责,那我辈当然要为这件雅事大声地鼓咙胡。

龚先生新赠的这部《天一阁诗辑》显然平复了我的狭隘之心,因为这整本书所收都是与天一阁有关之诗,尽管也附骥了一些其他藏书楼的诗作,但那些藏书楼而今也迁入了天一阁景区之内。本书还收录了与天一阁有关的一些楹联文字,可见龚先生为搜集这些相关文字下了多大的工夫。

遗憾的是,我至今未能与龚先生谋面,而今从本书的后勒口上看到了他的玉照,果然是典型的江南文人形象。从作者简历中得知,原来他还编过那么多与宁波有关之书,而所赠的这本书内,有十余处他用墨笔改正的误植之字,其做事之认真令我膜拜。

关于本书的收录范围,龚先生在《纂辑说明》中谈到体裁仅限于旧体诗,白话文自由体的诗不收,然而收录的下限却延至当代。看来龚先生认为,即便是当代人所作之诗,如果不是传统的旧体诗,也会排除在外。就这点而言,也可以解读为悬格甚高。

翻阅这本诗辑,明代人所作占比不足十分之一,这些诗大多是与天一阁创始人范钦的倡和之作,也包括范钦本人的诗作,然无论其本人还是他人,明确提到“天一阁”者,仅谢泰宗所作《天一阁聚书》一篇,此诗的前几句为:

文献谁证秘阁优,罗胸星斗野曾谋。

王充市阅诸家乘,邺架签编万卷楼。

本书的主体基本上是清人诗作,其中收有乾隆皇帝所撰五首,其中之四首乃是弘历为《意林》一书的题辞,此诗虽然不是歌咏天一阁,但毕竟是在天一阁藏本上所题。袁子才也为天一阁题诗五首,其第三首为:

天一阁前原有池,池南更列假山峙。

文津之阁率仿为,故亦叠石成嵔垒。

随园老人在第四首的小注中写道:“橱内所有宋版秘抄俱已散失,书中夹芸草,橱下放英石,云收阴湿物也。”但书中的芸草如今仅留下了一株,我看到那黑乎乎的东西,不确定是否还有避虫的作用。天一阁的饶国庆主任带我参观了天一阁新书库,那里每一个书架内都放着多包新的芸草,当时我忘记拆开一包看看,与那株珍贵的芸草对比一下,是否同一种植物。饶主任当时送给我一包,那包芸草现供在芷兰斋的某书橱内,我没忍心拆开。然而天一阁书橱下的英石,我却仔细看过,以我外行的看法,那些石头似乎没有吸潮的功能,袁枚当年也注意到了英石,不知道他所见的那块英石与我触摸的是不是同一块。

翻阅本书,从总体来看,这些诗作大多是咏物,而咏物诗很难写出千古名句,故比较而言,我似乎更喜欢天一阁的一些对联,比如阮元撰的这副联:

承梅涧柳汀以后清节衣冠世泽永四明司马,

比南雷东磵之奇图书泉石高楼仰百尺元龙。

此联挂在宝书楼内,而宝书楼内还有一副藏书家宗源翰所撰、沙孟海所书之联,也为我所喜:

杰阁三百年老屋荒园足魁海宇,

赐书一万卷抱残守阙犹傲公侯。

让我喜欢的还有民国二十四年王皞南题的这副对联,他以比较的形式分别谈到了广东的伍崇曜、歙县的鲍廷博,以及晚清四大藏书楼之一的陆氏弼宋楼,足见他对藏书史之稔熟:

伍在粤鲍在歙各有千秋大业盛东南石室燉煌分片羽,

柔日经刚日史非无皕宋高楼自西北山枢钟鼓属他人。

《联语粹编》,倪星垣著,李超整理

凤凰出版社2015年5月第1版第1次印刷

此为王勉老师所赠《中国近现代稀见史料丛刊》第二辑之一。之前的一天,我刚读完龚烈沸纂辑的《天一阁诗辑》,该书后面附有很多楹联,我觉得那些楹联更能凝练的概括天一阁之伟大,故而又想起王勉所赠的该书,也是关于楹联,于是趁兴一并翻阅之。然而未成想,该书作者倪星垣在《自叙》中起首即称:“余自幼即喜楹联,而于挽词一门,嗜好尤笃。每有所闻见,辄手为抄录。”

这个爱好颇为奇特,喜欢楹联的人不少,但专喜挽联的人却第一次听闻,但大千世界之有趣,就是因为有不同的人来发出不同的声音,想来挽联也是楹联的一大分支,因此有人专将其汇为一编,也可体会挽联艺术之绝妙。好在这部书分为八卷,其实并不是专收挽联。本书卷七、卷八为外编,收录的是应酬联、集句联、投赠联、门联等等,另外也有庆贺联、谐联等,甚至作者把一些祝寿的挂匾也录入书内,有趣之处则是作者大多会谈到每一联的来由,以及与该联有关的故事本末,这种撰写方式颇像梁章钜的《楹联丛话》。

关于作者情况,李超在前言中介绍说,倪星垣是沧州献县人,系光绪举人,尝在都门设馆,后游幕四方,喜欢撰写楹联,也喜欢收集楹联,为此写出该书稿,其去世前将书稿托付给爱徒王振瀛,王因穷困潦倒未能付梓,临去世前又转托给友人寇晋生,寇珍藏几十年,也未能出版,直到朱惠民才将其整理刊行。一部书稿经过几十年的努力方得以面世,著书不易,出版更难。

倪星垣的这部《联语粹编》中,挽联部分又分为挽男、挽女和双挽三类,其中以第一类为最多,原因是女士少有事迹。我照例关注与藏书家有关之联,而本书的第一页就谈到了李文田督学江南时,藏书家孙雄竟然落第,后来李得知孙为名士,深为欣赏,并为之扬声,李文田去世后,孙雄曾撰长联一副。书中还收有孙雄为藏书家赵宗建所写挽联,此联更长。寒斋藏有孙雄著作多种,然此前未留意到他还喜撰长联,此为我读该书收获之一。孙雄的座师是翁同龢,翁去世后,孙雄撰联如下:

怨李恩牛,朝局坏十年党祸,叹孤臣去国,寸心长恋九阍,若论彤史勋名,定魁宰相世系表;

杜冠马帐,儒林拜百代人师,痛小子奔丧,一面竟成千古,自愧青衫沦落,空玷韩门弟子班。

从以上即可看出,倪星垣会有心将相关人物的楹联收集到一起,使它们互相有所呼应,而读者也能由此读出联中深意。书中也会收录一些名人的自挽联,比如俞曲园自撰挽联:

生无补乎时,死无关乎数,辛辛苦苦,著二百五十余卷书,流播四方,是亦足矣;

仰不愧于天,俯不怍于人,浩浩荡荡,数半生三十多年事,放怀一笑,吾其归欤。

在此联之后,倪星垣写下这样的点评:“明是自挽,却是自誉,然惟先生自道,方不愧此,未可以概诸他人也。”寥寥数语,点出此联之眼。书中收集之联也会关涉到一些重要史实,因其在东北工作过,所以记录下了一些当时的重要事件,比如张作霖乘火车被日本人炸死,倪星垣在写联前先说了句:“火车被炸之夕,适值月食,天意若为之示变也。”而后撰联云:

一刹雷惊,地轴崩摧飞电掣;

中宵月蚀,天容惨淡大星沉。

张作霖之死,使得东北局势大变,作者写到了当时紧张的背景:“民国十八年一月初,黑龙江常翰香主席(荫槐)奉总司令张长官万急电,召赴奉,至十一日,与杨邻葛督办(宇霆)并枪决死。闻耗后,省署同仁拟开会追悼。”而后录下多人所撰之联,其中一联为:

五鼎食,五鼎烹,为大丈夫,本当如是;

几人歌,几人哭,说现身法,各有前因。

名家之联当然最令人瞩目,作者提到梁任公乃是其同年,是中国的大文豪,感叹任公不满六十而病逝,书中收录了阎锡山挽梁任公一联:

著作等身,试问当代英年,有几多私淑弟子;

澄清揽辔,深慨同时群彦,谁复为继起人才。

倪星垣评价此联说:“亦自简括宏深,足肖任公之生平。”然我却是第一次看到阎锡山所撰如此佳联。除此之外,书中还有很多有趣的集句联,无法在此一一罗列。总之,楹联这种东西是中国式的文字游戏,却又开发出撰者的智慧,民国年间鲁迅等有识之士强调文字罗马化,出发点乃是启迪民智,但若真的罗马化了,还会有这些智慧凝练的楹联吗?

陈明之治印

春节期间,陈明之先生给我发来了两张印蜕,印文均是贱名,一朱一白,一大一小,想来刻这两方章也要耗掉不少心力与目力,再加上手力,其情谊令我感念不已。

大概两年前,我前往浙江乐清参观郑金才先生所开的书店,他的书店名曰桃源,乃是在一片区域内设有多家实体店,这种书店群落我还是第一次得见。那天中午郑先生邀请了多位朋友一起聚餐,我由此得以结识陈明之先生,陈先生一口标准的普通话,完全听不出他是乐清人。饭后我们到书店里聊天,由此得知陈先生是一位书法家,其言谈举止有着旧式文人的内敛。

陈先生告诉我,他时常前往北京,有机会时可见面聊天,然而这些年来,我奔忙于寻访和写作,自那之后未能再与陈先生谋面,好在微信中时常能够看到他的一些信息。他抽时间帮我刻治了这两方印,而后约我见面,恰好赶上我又在山西寻访,于是陈先生将此两方印章快递于我。

得此两印,细细把玩,温润的青田石手感极佳,我在感谢之余,却无以为报,为此颇感惭愧。

(按:因昨日失误,未插入陈明之先生所赠之印的图片,对陈明之先生感到十分抱歉,特在今日文中再发一次此文,望陈先生见谅。)