1983年12月31日上午9點,鐵道兵某機關廣場,鮮豔的軍旗在冬日的陽光下随風飄揚,軍旗之下,全體官兵們正筆挺地站立着。

與往日不同的是,這群逢山開路、遇水搭橋,從來都不會說一句苦說一句累的鐵道兵,此時此刻,正紅着眼睛,淚水也在眼眶裡打轉。

團政委走上講台,對着全體官兵宣讀指令:“根據國務院和中央軍委決定,人民解放軍鐵道兵部隊并入鐵道部,集體轉業。從1984年1月1日起,原鐵道兵……”

這位見慣了風雨的軍人剛讀了沒幾句,聲音就哽咽了起來,台下面戰士們的眼淚也徹底止不住了。

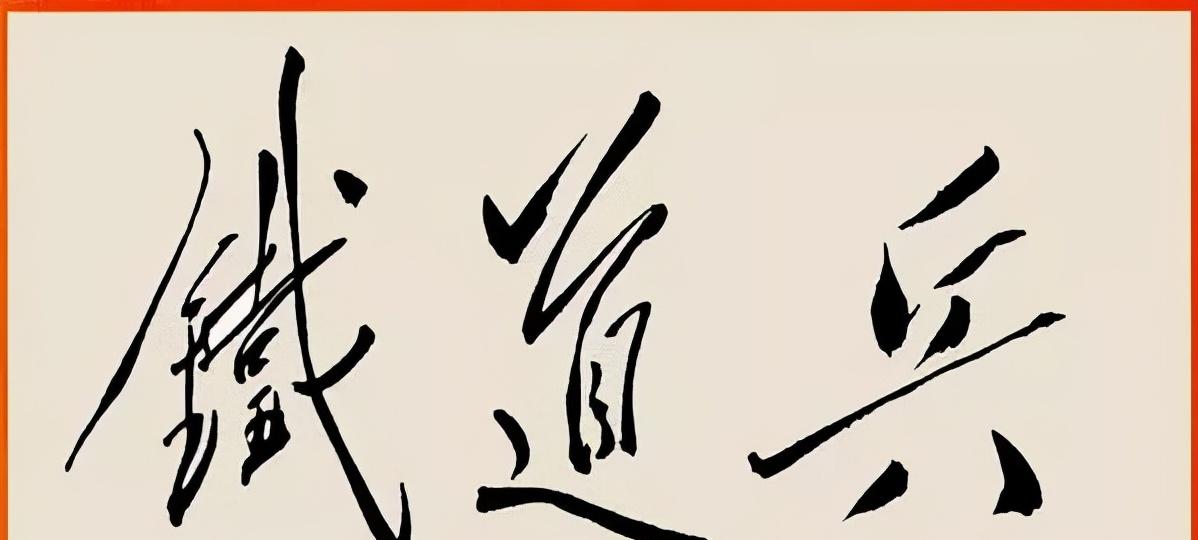

毛澤東主席的題詞

政委好不容易宣讀完了指令,團長走上講台,對大家喊道:“大家打起精神來!來!讓我們最後再唱一遍我們的鐵道兵軍歌!‘背上了那個行裝扛起起了那個槍’(注:歌曲《鐵道兵志在四方》)……”

但這句歌詞剛唱出口,團長的聲音也有些顫抖了,下面的戰士們帶着哭腔大聲跟着唱了起來,但唱着唱着哭聲就完全取代了歌聲。

這首昔日他們最熟悉的,不知道已經唱了多少遍的歌曲,以後可能永遠沒有機會再唱了。

因為這一天過後,“鐵道兵”将成為共和國和人民解放軍的一段曆史,也将成為每個鐵道兵再也無法回到的過去。

自從20世紀70年代後期開始,随着國内外形勢的變化,黨和國家逐漸把工作重心轉移到經濟建設上來,但這時我國還維持着一支四五百萬人的軍隊。

軍隊規模龐大不僅給國民經濟帶來了壓力,同時對自身的良性發展也不是一件好事。

是以高瞻遠矚、膽識過人的鄧小平決定必須要對軍隊進行改革。這之中,擁有将近40萬人規模,卻已經逐漸無用武之地的鐵道兵部隊,成為了重點對象。

朱德的題詞

中央先是通過一些改革,讓鐵道兵部隊的經費實作了自給自足,這減輕了一部分财政壓力。

但鐵道兵部隊還維持着幾十萬人的龐大規模,兵源從哪裡來?最後還是要落到老百姓身上,是以對整個國家和人民來說,這依然是一個不小的擔子。

為此在1980年,中央對鐵道兵又進行了較大的精簡。根據有關指令,鐵道兵縮減17萬多人,保留下來20萬人。

相應的,屬于鐵道兵部隊的鐵道師、獨立團、院校等機構也進行了裁撤。

這時許多鐵道兵幹部認為,部隊的規模縮小了,機構也壓縮了,必要的時候還可以與鐵路工程局進行合并,至少兵種能保留下來,官兵們不必脫下軍裝。

然而很快,不知道從哪裡傳出消息,說是鐵道兵要和軍隊脫鈎,部隊脫下軍裝,并入鐵道部。

此消息讓很多人感到震驚,因為這等于說是把鐵道兵這個兵種給裁撤了!

1982年1月30日,正月初六,積雪猶在,北京的年味也尚未走遠,人們時不時還能聽到鞭炮聲,但鐵道兵幹部們并沒有多少心情去感受這樣的氛圍。

這天,時任鐵道兵司令的陳再道召集有關人員開會,商讨研究部隊目前的情況。不料在會議上,各種五花八門,活靈活現的說法就都傳到了陳再道耳朵裡。

有的人說要脫軍裝,也有的說要合并,還有的說鐵道兵恐怕是保不住了。陳再道聽完這些話,當即就拍了桌子:

體制變動這麼大的事,如果真變,總會給我們一二把手打個招呼嘛!我們一定要按照中央和軍委的訓示辦,大家不要一有風吹草動就瞎起哄!

衆人聽完陳再道的話,嘴上不敢說了,但心裡依然在犯嘀咕;陳再道雖然制止了衆人,但各種說法有鼻子有眼的,搞得他自己心裡也沒有了準兒,于是陳再道決定找人當面問一問。

陳再道

第二天一大早,陳再道就趕往總參謀長楊得志的辦公室。他開門見山地問道:大家都傳鐵道兵要脫軍裝,和軍隊脫鈎,有沒有這回事?

楊得志稍微停頓了一下,然後點了點頭,接着又給陳再道介紹了一些情況。這時的陳再道既驚訝于自己了解的情況,甚至不如小道消息準确,同時也開始擔憂鐵道兵部隊的将來,因為部隊真的要集體脫軍裝了!

接下來的幾天,他的心情一直都難以平靜,如何才能讓廣大官兵接受這個結果呢?

但該來的總歸是要來的,陳再道再三考慮,還是在2月4日的一次會議上宣布了這個消息:鄧小平同志已經拍闆,鐵道兵與軍隊脫鈎,鐵道兵脫軍裝,并入鐵道部。

聽到這個消息的鐵道兵幹部和有關人員,頓時都陷入了一片沉默。因為盡管同樣的消息已經聽說過了,但那是尚未被證明的小道消息,然而這一次卻是從鐵道兵司令的嘴裡說出來的,如果說此前衆人還有一絲絲的幻想,那麼聽完陳再道的這番話後,所有人都知道已經塵埃落定了。

盡管一時無法接受,但作為軍隊的幹部,有令必行、執行必嚴是最基本的要求。

最終在會議上,陳再道與衆人達成決議:一是個人安排無論進退,無條件服從黨組織的安排;二是中央和軍委隻要正式決定了鐵道兵的體制問題,就要堅決執行。

不過,衆人也建議作為鐵道兵司令的陳再道和其他幾名鐵道兵進階幹部,可以向鄧小平再彙報一次。

其實這裡的彙報,就是反映一下鐵道兵内部的一些意見,看一看鐵道兵在脫軍裝、脫離軍隊的問題上,有沒有回旋的餘地。

陳再道知道鄧小平是一個決心一下就不會動搖的人,但他也想到作為一名共産黨員,在服從上級的前提下,反映意見是組織紀律所允許的。

于是在一次會議上,聽完副總參謀長張震傳達的鐵道兵并入鐵道部的決定後,陳再道同鐵道兵的兩位政委(注:呂正操、曠伏兆)又向張震彙報了鐵道兵内部的意見,并寫了一份書面報告,請張震轉呈給鄧小平。

鐵道兵兵種标志

在彙報中,三位将軍反映了當時鐵道兵部隊最為關切的問題及緣由:希望鐵道兵可以保留下來,因為将來萬一打起仗來還需要鐵道兵,而且鐵道兵自負盈虧,不會給國家增添負擔。

但鄧小平的回答卻非常幹脆利落,他在聽完張震代為轉呈的彙報後,當即就說道:撤銷鐵道兵已經決定了,沒有二話可講。打起仗來,鐵道部都是鐵道兵。鐵道兵實行征兵制,會增加農民負擔!

鄧小平的回複既凸顯了中央的決心,也講清了鐵道兵當時必須要解決的關鍵問題之一,那就是龐大的兵員規模對國家和人民來說是一項擔子。

其實這不僅僅是鐵道兵一個兵種的問題,而是當年人民軍隊全軍上下都迫切需要解決的共性問題。

為了國家和民族的長久大計,也是為了軍隊自身的健康發展,中央必須要把有限的人力、财力集中到經濟建設等更為迫切的方面,當時鄧小平力主裁軍,也正是基于這種考慮。

1982年4月,國務院辦公廳和中央軍委辦公廳向鐵道兵下達了指令:撤銷鐵道兵建制,鐵道兵并入鐵道部,有關人員要負責好工作的移交。

當有關指令下達到鐵道兵部隊之初,一些官兵在思想和情感上感到了失落,畢竟作為一個有着幾十年光輝曆史的兵種就這樣被撤銷了,而他們就要永遠地脫下軍裝、告别軍旗、離開部隊了。

這樣的失落是很正常,也是能了解的,但作為一支黨上司下的人民軍隊,服從指令聽指揮,以人民和國家大局為重,早已寫進了每一個鐵道兵的心裡。

他們隻是默默地繼續堅守在自己的崗位上,等待着和軍旅生涯永遠告别。

當時間來到1983年的最後一天,許多鐵道兵機關、部隊和院校都在這一天舉行了告别軍旗的儀式,開頭我們提到的那一幕就屬于其中之一。

随着軍旗的緩緩降落,每一名鐵道兵官兵都泣不成聲。第二天,也就是1984年1月1日,鐵道兵正式退出了曆史舞台。

最後,讓我們用新華社的一篇通訊和一些數字來結束今天的内容吧:鐵道兵自1948年7月在東北戰場成立30多年以來,勝利完成了黨和人民交給的各項任務。

在解放戰争時期,他們做到“大軍打到哪裡,鐵路就修到哪裡”;在抗美援朝時期,他們建立了“打不爛、炸不斷的鋼鐵運輸線”;在社會主義建設時期,他們建成鐵路12300多公裡,占到全國建立鐵路的三分之一。

除此之外,據統計,在鐵道兵部隊的30多年曆史中,為了國家、民族的各項事業,共有8000多名鐵道兵官兵壯烈犧牲,59000多名鐵道兵官兵負傷緻殘。

可以說,沒有鐵道兵的奉獻和犧牲,就沒有今天共和國的成就!更沒有我們今天的安穩生活!共和國永遠不會忘記鐵道兵,人民也永遠不會忘記鐵道兵!

内容來源:

陳輝:《人民解放軍鐵道兵的建立與撤銷》,《黨史博覽》2005年第11期

王開忠:《英雄不言,山河作證:難忘鐵道兵精神》,《時代報告》2019年第3期

陳再道:《陳再道回憶錄》 等等