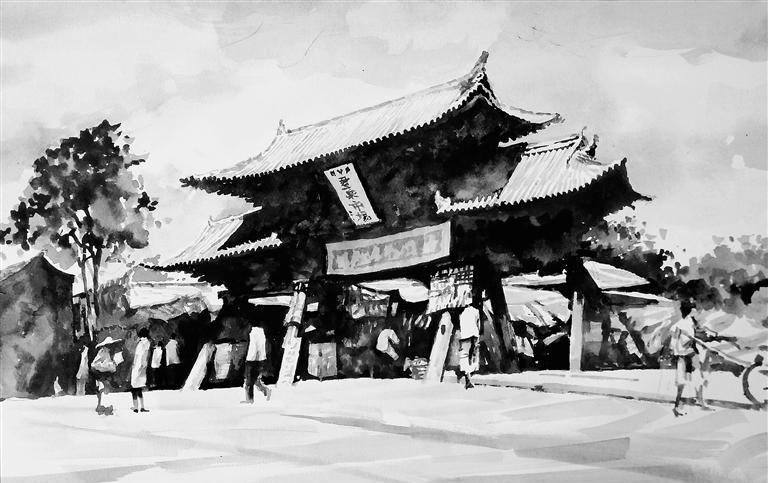

上世紀50年代的都城隍廟 陶浒 繪

“城是名副其實的‘城’,一池城牆儲存得十分完好,規整地圈出一圍‘城’來,四邊城門人來車往,原汁原味地勾連着古城的過去和現在,完美得沒有任何縫隙。”這是著名作家吳克敬在《西安味道》一書中對西安城的描寫。日日穿行尋常小巷、鬧市街區,這座城就像一本深奧生動的書,常走常新。即使行走在鐘樓周邊,也能領略到碑林、城牆、書院、孔廟、都城隍廟深厚的底蘊。這些多元的傳統文化符号會随着步履層層洞開,即使一瞥之間,包羅的民風情懷也缱绻拂面。

人類是群居動物,從原始社會壘土成“城”,防止野獸侵擾和外部勢力的侵襲,到現代化都市,成為百姓安居樂業的家園,城隍廟的誕生也應該基于此。

城隍二字連用始于《易經》“城複于隍”。“城”是城牆,“隍”指城壕(護城河)。有了城池,就要保護,于是就有了城隍神。城隍是中國民間社會最為重要的神靈信仰之一,古代凡建有城池的地方,都建有頗具當地獨特風格的城隍廟。所在之處,也皆為繁華之地。西安都城隍廟就坐落在西安城内西大街中段,始建于明洪武年間,距今已有六百多年曆史,因統轄西北數省城隍,故稱“都城隍廟”。與北京、南京城隍廟共稱天下三大城隍廟。

“巨柱雄立,角檐飛展,雕飾揚祥瑞之氣,彩繪閃金碧之輝煌。”我凝視着這座明清風格、大氣威儀的山門牌樓,忍不住先斂了浮躁之氣。踏上青磚小路,才發現這條小商品街還有兒時的感覺。與那時逢年過節一樣,擺的也是各種針頭線腦、香火祭品、古玩玉器……“城隍廟,九裡三,各樣買賣在裡邊;上自绫羅和綢緞,下至牛籠與馬鞭……”這段打油詩不僅是“以廟興市”的寫照,也将日子的原汁原味一覽無餘。一路走下去,頭頂的“福”字小旗一直鋪陳到廟門前。步履越往前走,内心也不由自主虔誠起來。

小時候過年,母親總會來城隍廟上香磕頭,我則被城隍廟外吹糖人、捏面人的吸引,那些雞毛毽子、玻璃彈球的小雜貨也蠱惑着我的心。每次都急盼廟堂上的母親快點走出,逛廟會才是我最大的樂趣。戲台上咿咿呀呀,鑼鼓梆子铿铿锵锵,聽不懂也不必去聽,但喜歡看舞台上精美的戲服,戴烏紗帽的、着紅袍的、穿繡花褶衣裙的……那時雖不懂戲服是戲劇最有表現張力的一個方面,但卻喜歡根據戲服判斷演員扮演的身份。當琴阮筝呐的曲牌過門響起,當緊鑼密鼓的梆子敲起,戲幕開場,每次都覺新鮮美妙,待到“曲終人散盡,樓空戲台冷”時,竟有些恍惚,有一種說不出的隐隐悲涼。而此時,母親總會給我一串糖葫蘆或一塊玫瑰鏡糕,甜味總是讓人快樂,舔着糖葫蘆,拿着毽子或者貼畫,那不明的悲涼也倏忽而去了。

走過這條小商品街的盡頭,是文昌閣财神殿。繞過财神殿,就看到都城隍廟的儀門了。掃碼進入。廟内青樹翠蔓,清肅安靜。我走過儀門右邊的忠孝祠,在戲樓的正對面看到一座氣勢宏偉的木質牌樓,牌樓正中寫着“有感有應”四個大字,上面還懸挂一個巨大的算盤,中間寫着“人算不如天算”。心懷敬畏過牌樓,來到供奉城隍神的主殿,鬥拱出檐,頂覆琉璃瓦,門上浮雕着各種精美圖案。入内,大殿高闊,銅質太極圖懸頂。正中供奉城隍神。兩側配祀文武判官和四值功曹。

西安的城隍神是漢代大将紀信。因為劉邦被項羽圍困于荥陽城時,他主動請纓假扮劉邦從後門逃跑,被項羽抓住後,活活燒死。劉邦為了感謝他的救命之恩,封他為城隍神。我想,人們之是以信奉城隍神,大抵是因為城隍神與其他神仙的缥缈不同,因為有具象的存在,接地氣。縱觀全國的城隍廟,發現每個地方的城隍廟紀念着不同的人。城隍神原型在世時是保衛城鎮有功的英雄,死後被當地人尊奉為神,具有對人們生前善惡行為進行最終審判的權力。“賞善罰惡、濟生度死”,可以說,城隍文化是對曆史人物道德品質的一種升華與總結,在安撫人心方面發揮着激勵和警示作用。

西安的都城隍廟不大,一圈轉下來,“内省”卻是不由自主的。它所有門柱都有楹聯,這些楹聯概括凝練,以有限寓意無限。落日尚未,天色溫和,信步閑庭把廟裡的楹聯牌匾饒有興趣地浏覽一遍,才慢慢踱出廟門。沿着小商品街傳回,仰望着山門牌樓背面四個大字“你來了嗎”,忍不住再次駐足,小時候喜歡廟會的熱鬧,從沒留意這些楹聯匾額。或許,城隍廟的楹聯散發出的浩然正氣,也是大衆從中得到寬慰、獲得堅守正直的理由。