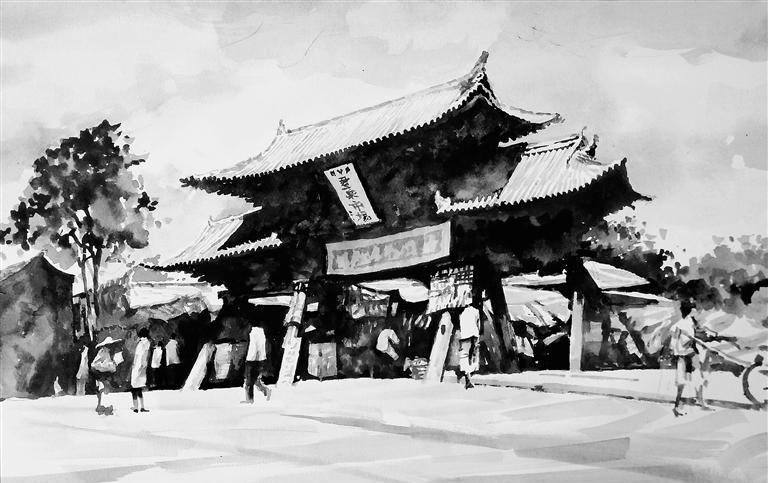

上世纪50年代的都城隍庙 陶浒 绘

“城是名副其实的‘城’,一池城墙保存得十分完好,规整地圈出一围‘城’来,四边城门人来车往,原汁原味地勾连着古城的过去和现在,完美得没有任何缝隙。”这是著名作家吴克敬在《西安味道》一书中对西安城的描写。日日穿行寻常小巷、闹市街区,这座城就像一本深奥生动的书,常走常新。即使行走在钟楼周边,也能领略到碑林、城墙、书院、孔庙、都城隍庙深厚的底蕴。这些多元的传统文化符号会随着步履层层洞开,即使一瞥之间,包罗的民风情怀也缱绻拂面。

人类是群居动物,从原始社会垒土成“城”,防止野兽侵扰和外部势力的侵袭,到现代化都市,成为百姓安居乐业的家园,城隍庙的诞生也应该基于此。

城隍二字连用始于《易经》“城复于隍”。“城”是城墙,“隍”指城壕(护城河)。有了城池,就要保护,于是就有了城隍神。城隍是中国民间社会最为重要的神灵信仰之一,古代凡建有城池的地方,都建有颇具当地独特风格的城隍庙。所在之处,也皆为繁华之地。西安都城隍庙就坐落在西安城内西大街中段,始建于明洪武年间,距今已有六百多年历史,因统辖西北数省城隍,故称“都城隍庙”。与北京、南京城隍庙共称天下三大城隍庙。

“巨柱雄立,角檐飞展,雕饰扬祥瑞之气,彩绘闪金碧之辉煌。”我凝视着这座明清风格、大气威仪的山门牌楼,忍不住先敛了浮躁之气。踏上青砖小路,才发现这条小商品街还有儿时的感觉。与那时逢年过节一样,摆的也是各种针头线脑、香火祭品、古玩玉器……“城隍庙,九里三,各样买卖在里边;上自绫罗和绸缎,下至牛笼与马鞭……”这段打油诗不仅是“以庙兴市”的写照,也将日子的原汁原味一览无余。一路走下去,头顶的“福”字小旗一直铺陈到庙门前。步履越往前走,内心也不由自主虔诚起来。

小时候过年,母亲总会来城隍庙上香磕头,我则被城隍庙外吹糖人、捏面人的吸引,那些鸡毛毽子、玻璃弹球的小杂货也蛊惑着我的心。每次都急盼庙堂上的母亲快点走出,逛庙会才是我最大的乐趣。戏台上咿咿呀呀,锣鼓梆子铿铿锵锵,听不懂也不必去听,但喜欢看舞台上精美的戏服,戴乌纱帽的、着红袍的、穿绣花褶衣裙的……那时虽不懂戏服是戏剧最有表现张力的一个方面,但却喜欢根据戏服判断演员扮演的身份。当琴阮筝呐的曲牌过门响起,当紧锣密鼓的梆子敲起,戏幕开场,每次都觉新鲜美妙,待到“曲终人散尽,楼空戏台冷”时,竟有些恍惚,有一种说不出的隐隐悲凉。而此时,母亲总会给我一串糖葫芦或一块玫瑰镜糕,甜味总是让人快乐,舔着糖葫芦,拿着毽子或者贴画,那不明的悲凉也倏忽而去了。

走过这条小商品街的尽头,是文昌阁财神殿。绕过财神殿,就看到都城隍庙的仪门了。扫码进入。庙内青树翠蔓,清肃安静。我走过仪门右边的忠孝祠,在戏楼的正对面看到一座气势宏伟的木质牌楼,牌楼正中写着“有感有应”四个大字,上面还悬挂一个巨大的算盘,中间写着“人算不如天算”。心怀敬畏过牌楼,来到供奉城隍神的主殿,斗拱出檐,顶覆琉璃瓦,门上浮雕着各种精美图案。入内,大殿高阔,铜质太极图悬顶。正中供奉城隍神。两侧配祀文武判官和四值功曹。

西安的城隍神是汉代大将纪信。因为刘邦被项羽围困于荥阳城时,他主动请缨假扮刘邦从后门逃跑,被项羽抓住后,活活烧死。刘邦为了感谢他的救命之恩,封他为城隍神。我想,人们之所以信奉城隍神,大抵是因为城隍神与其他神仙的缥缈不同,因为有具象的存在,接地气。纵观全国的城隍庙,发现每个地方的城隍庙纪念着不同的人。城隍神原型在世时是保卫城镇有功的英雄,死后被当地人尊奉为神,具有对人们生前善恶行为进行最终审判的权力。“赏善罚恶、济生度死”,可以说,城隍文化是对历史人物道德品质的一种升华与总结,在安抚人心方面发挥着激励和警示作用。

西安的都城隍庙不大,一圈转下来,“内省”却是不由自主的。它所有门柱都有楹联,这些楹联概括凝练,以有限寓意无限。落日尚未,天色温和,信步闲庭把庙里的楹联牌匾饶有兴趣地浏览一遍,才慢慢踱出庙门。沿着小商品街返回,仰望着山门牌楼背面四个大字“你来了吗”,忍不住再次驻足,小时候喜欢庙会的热闹,从没留意这些楹联匾额。或许,城隍庙的楹联散发出的浩然正气,也是大众从中得到宽慰、获得坚守正直的理由。