#這就是幸福河北##2021頭條帶你看河北##2021我為河北文旅代言##2021就看國際莊##河北文旅看圖識景#

從“自然地理”到“人文地理”,我們持續解讀“大河之北”這片土地,不僅為了全景呈現燕趙大地山川人文之美,更為了揭示一種蓬勃至今的力量——在5000多年文明發展中孕育的中華優秀傳統文化,沉澱着中華民族最深沉的精神追求,代表着中華民族獨特的精神辨別,是中華民族生生不息、發展壯大的豐厚滋養。

河北是中華文明的重要發祥地之一,也是重要的革命根據地——這是一塊革命的土地、英雄的土地,是“新中國從這裡走來”的地方。

這片土地上,書寫過并還在書寫着創造、奮鬥、團結和夢想的故事。我們再一次行走,延續“現場走訪+專業解讀”的形式,去講述故事的書寫者。

這是一次文化之旅。

陽原盆地泥河灣的石器,涿鹿之戰的遠古回響,華北最古老城市的設計智慧,趙武靈王掀起的改革風雲,正定古建群、趙州橋的巧奪天工,張庫大道上的商賈傳奇,冀東近代工業的前世今生……慷慨燕趙,生生不息。

這更是一次精神之旅。

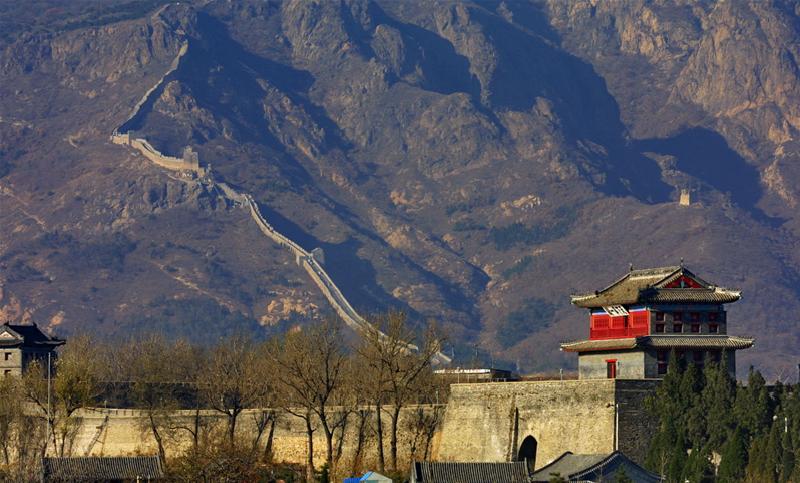

我們站在山海之間,聆聽長城述說——她是隔離的屏障,也是聯系長城内外的紐帶,更是抗擊外侮的戰場。

我們走進五峰山,探尋李大钊的足迹,觸摸東方大陸開天辟地大事變的星星之火。

我們重走太行,讀取李保國精神世界中的“小秘密”。

……

讓我們重新發現和認識河北大地所孕育的人文特質,感悟其精神追求——由此,可以知道,我們從哪裡來,到哪裡去。(文/河北日報記者 袁偉華)

【大河之北·河北人文地了解讀】

長城篇(上)

萬仞千關

河北最具代表性的人文符号,當屬長城。

河北現存長城2498.5公裡,行經9個設區市59個縣(市、區),長城資源數量居全國第二位。全國長城儲存最完整、建築最雄偉、文化最豐富的地段,均在河北。

在山海間8公裡構築起的山海關,是明長城關隘系統的代表;金山嶺在建築構件、形制上完美儲存了長城原貌;張家口則因現存長城多代建築、分布廣泛、形制豐富,被稱為“曆代長城博物館”……除了長城本體,河北長城沿線還有豐富的曆史資源、生态資源和文化資源,是閱讀河北人文地理的最好樣本。

山海關長城。新華社發

長城的精華在河北

山海關

山、海知何處,緣何号稱第一

2020年9月9日,秦皇島,角山長城。

天氣晴好,視野異常通透。

“停——”

山海關文保所原所長郭澤民突然招呼大家停下腳步。這裡是角山長城“登山”前的第一座敵台,山勢從這裡驟然升高,再往上就是近乎絕壁的山崖。

“大家回頭看!”

順着郭澤民手指的方向望去,腳下的長城猶如一條巨龍,由群山之間蜿蜒東去,串起山海關尚存的水門、關城,一直延伸向遠處蔚藍的大海。“看,那裡是天下第一關。再往前,天海相接的地方,就是老龍頭入海石城。”

長城,在這裡将高山、雄關、大海連成一體。

“山海關從山到海,直線距離隻有8公裡。”

曆史的因緣際會,有時便根源于自然的鬼斧神工。

縮小比例尺,從地理上看,連接配接華北和東北的遼西走廊,東邊是大海,西邊是燕山、七老圖山、努魯兒虎山等連綿的崇山峻嶺。這條狹長而相對平坦的通道長約二百公裡,最寬處不過十餘公裡,最窄的地方隻有幾公裡。

在遼西走廊南端,最窄的地友善是山海關。過去的京奉驿道,現在的京哈鐵路、京沈高速,都從這窄窄的8公裡一線間通過——自古至今,這裡始終是華北通往東北的要沖。

顯然,古人早就注意到了這個“咽喉鎖鑰”之地。

從曆史上看,山海關作為戰略要地早在秦代就已經形成——山海關就是秦代馳道“碣石道”的要沖。

南北朝時期,北齊在這裡修築長城,其遺址在今天的山海關長壽山石門橫嶺一帶尚能看到。到隋唐時期,山海關作為軍事要隘,被稱為“渝關”,又作“榆關”。金元時期,這裡的戰略優勢明顯得到加強。

而山海關真正成為雄關要塞,則是明朝的事情了。

“雖然目前認定的明長城東起點是遼甯虎山,但山海關仍然可以算作明長城修築的曆史起點——明朝最初修築長城時先是把長城的東端起點确定在山海關,較遼東那段長城要早。”

明朝建立之後,明太祖朱元璋為加強北方防務,設立了衛所。明洪武十四年(1381年),大将軍徐達派遣燕山等衛所屯兵15100人,在永平、界嶺等地修築了三十二關,當年十二月,修築山海衛城,這就是山海關得名的由來。

這是名副其實的山·海·關:

“海”是渤海;

“山”是山勢陡然拔起519米的角山;

山與海構成了天然屏障,而老龍頭至角山這條山和海之間8公裡的狹長孔道上,被人為構築了由關城、甕城、羅城、翼城、前哨城堡、海防衛城和長城共同組成的獨特城防布局——這就是“關”。

“事實上,這一系列嚴密的城防布局,共同構成了山海關的‘關’。真正的‘山海關’,指的絕不僅僅是我們今天看到的挂着‘天下第一關’匾額的那一座樓。”郭澤民說。

而這一城防布局,使得山海關成為中國長城線上最負盛名的關城體系。

“當年吳三桂引清兵入關,打開的就有這道門。”行至山海關關城的北水門時,郭澤民指着眼前一道僅寬1米左右、毫不起眼的小門說。

在明與清的對峙中,對明來說,山海關是遼西防線的核心和重中之重。明王朝幾乎動用了全國之力保衛山海關。山海關的存在,在當時真所謂“天下安危系于一垣”。

山海關的确曾有效地遏制了清軍的入侵。始終拿不下山海關的清軍曾十次繞關入内,威脅北京,甚至一度占領山東等地,但是卻未能在關内立足。根本原因就像魏源在《聖武記》中所說:“山海關控制其間,則内外聲勢不接,即入其它口,而彼能繞我後路。”這也就導緻了“所克山東、直隸郡邑辄不守而去,皆由山海關阻隔之故”。

“吳三桂當時隻打開了山海關的南水門、北水門、關中門三道門,其中兩道水門僅能容一人一騎通過。”郭澤民說,“但就是這三道門,徹底改變了曆史。”

山海關關城上,遊人紛紛在“天下第一關”巨匾之下拍照留念。

“首先需要明确的是,懸挂‘天下第一關’匾額的這棟兩層樓,其實是山海關關城東門上的箭樓,也名鎮東樓。它隻是關城的一小部分而已。”郭澤民笑着看大家拍照“打卡”,一番話也引起遊客的注意,不少人圍攏過來。

“山海關被稱為天下第一關,可不僅僅因為一幅巨匾、幾個大字。”郭澤民話鋒一轉,“或許,樓裡展出的一幅《萬裡長城山海關古建築複原圖》更能說明問題,大家一看就明白了。”

這是一幅山海關關城體系全圖。長卷之上,角山巍峨、渤海滔滔,山海之間,布局鼎盛時期的山海關關城系統,包括南北翼城、東西羅城、甯海城、威遠城和城中各類建築。

總體上,山海關的防禦體系可以分為内外兩層:内層以關城為核心,輔以甕城和羅城;外層主要是散點分布的哨城、翼城和各路的關隘、烽堠等,與内層核心形成掎角之勢。

這種城防建築布局充分利用了山海關地區的地形特征,按照“因地形,用險制塞”的方法來設計。

“從對山海之間8公裡鎖鑰之地的控扼,到内外結合的立體防禦體系的設計,你可以看到長城在選址和構築方面的精妙之處,整個關城系統既有陸防設施,也有海防設施。既有内外呼應平面互動設計,也有防禦縱深的立體化防禦布局。充分顯示了當時人們在山海關設定上的匠心獨具。“這才是‘天下第一關’的真正意義。”

而在整個山海關轄區内,南起渤海之濱的老龍頭,北至燕山深處的九門口,綿延26公裡的長城線上,險要地段設定了南海口關、南水關、山海關、北水關、旱門關、角山關、濫水關、三道關、寺兒峪關和一片石關10個關隘,有43座敵台、51座城台、14座烽火台,共同鑄就了山海關大縱深防禦的體系,拱衛森嚴,守望相助,互為掎角,結構嚴謹,功能明确,攻守自如。

金山嶺長城。王亞明攝

張家口

城、堡越千年,長城不隻是一道牆

2020年9月3日,張家口,大境門。

第五屆河北省旅遊産業發展大會正在張家口舉行,大境門長城曆史文化體驗區是重點觀摩項目之一。随着長城國家文化公園(河北段)建設全面展開,河北正積極推進山海關、金山嶺、大境門、崇禮等重要建設區段長城保護工作。

“大境門不是張家口的城門嗎,難道也算長城嗎?”站在“大好河山”四個大字之下,很多遊人提出這樣的疑問。

甚至連很多當地人都不清楚的是,大境門其實是長城的一部分——它原本隻是長城線上的一個普通關隘。就連張家口城市的發祥地張家口堡,也都是長城關堡體系的一部分。

“大境門是萬裡長城衆多關隘中一個十分特殊的長城地标,學術界認為它與山海關、居庸關、嘉峪關同樣重要。”張家口市長城保護管理處業務科科長常文鵬解釋說,長城的關口幾乎均以“關”“口”稱謂,隻有張家口的這個關口被稱作“門”。

現存大境門牆高12米,底長13米,寬9米,是一座條石基礎的磚築拱門。然而,作為長城線上重要關口,設定這樣一個碩大的門,與軍事防禦的初衷其實并不相符。

事實上,如今我們看到的大境門始建于清朝順治元年(1644年),它并不是明長城體系中的大境門。

走到大境門東四五米處,低于地平面的一個凹地,有一個被玻璃罩隔離保護起來的小門,“這叫西境門,又稱小境門。它才是明長城上真正的關口。”

2007年,随着張家口有關部門對大境門東段長城的搶救性修複,被掩埋了很多年的西境門得以重見天日。重新發掘出來的西境門高3米,寬1.62米。

它的低矮狹窄事出有因。

明代中期與鞑靼戰争頻發,邊境并不太平。但中原需要草原的皮毛,草原也需要中原的絲茶,西境門作為華北地區進出中原與草原的便捷通道,貿易卻未徹底中斷。為防止有入侵者自貿易關口乘虛而入,僅容一人一馬一車通過的小門,成為最佳選擇。這個因戰争防禦而建的長城關口,就這樣成了當時人們貿易交流的“口岸”、民族融合的前沿。

“這也是大境門作為長城線上最獨特關隘的最大特色。”河北省古建築保護研究所工程辦公室主任、河北省長城保護協會會長孟琦說,“人們一般認為,長城是一道高大、堅固而且連綿不斷的長垣,用以限隔敵騎的行動。但實際上,長城不是一道單純孤立的長牆,而是以牆體為主體,同大量的關隘、城堡、烽燧相結合的防禦體系。”

常文鵬介紹,現在人們看到的大境門,其實是清順治元年(1644年)在小境門的西側新開的。清時長城的防禦功能已弱化,而一個高大的門,更能強化茶馬互市、交流互通的開放形象。

2020年9月,張家口懷安縣城南城牆巷。

一座仿古雙層灰檐、挂着燙金大字巨匾的老店門前停滿了外地車輛,人們在排隊購買遠近聞名的“柴溝堡”熏肉。這個以熏肉聞名的“柴溝堡”,同樣也是長城的一部分。

古代的“堡”,是指“用土和石塊修築而成的小城”,也有“有城牆的村鎮”“構築的軍事工事”之意。明正統二年(1437年),為鞏固邊防,抵禦蒙古入侵,明将在當時的“柴溝營”的東部夯土重修堡城,命名為“柴溝堡”。

“明長城防禦體系建構非常科學實用,由鎮、衛、所、城、堡、敵樓、烽火台、邊牆等組成,體系嚴密,層次也非常分明。”常文鵬拿起筆,在一張紙上用寥寥數筆勾勒出一幅示意圖:

烽燧一般在長城外側,起瞭望預警的作用;

長城牆體在明代一般被稱為邊牆;

邊牆内分布着大量城堡,這些軍堡或民堡(數量較少)是長城關堡體系中基礎的防禦機關,開始是官兵屯田駐戍,用于軍事防禦,後來家屬随軍落戶、群眾投靠,比如張家口堡、來遠堡、柴溝堡等。

再高一級的所城、衛城,都是明代衛所體系下的不同城池。比如現在萬全縣萬全鎮,就是當年萬全右衛城的所在地。

最高一級的,則是鎮城——

張家口市宣化區。

三檐兩層、高近30米的清遠樓坐落在城市中心,站在清遠樓上,南面的鎮朔樓(鼓樓)清晰可見。極目四望,殘存的古城牆,正南的拱極樓、西邊的大新門依稀勾勒出600多年前“宣府鎮城”的宏偉輪廓。

“宣化早在唐代就開始建城,但其戰略位置的重要性,是在明初擴建并成為宣府鎮城之後才進一步凸顯的。”孟琦說。

因距京師最近,戰略地位十分重要,宣府鎮在明代被列為“極沖”之地,于是便有了“九邊沖要數宣府”之說。

宣府鎮轄宣府前、左、右衛,萬全左、右衛,懷安衛等11衛和雲州、龍門等7個千戶所,城堡若幹,是京師北部最重要的軍事機構。

“明長城有‘薊鎮城牆、宣府校場’的說法,宣化在當年的地位,有點類似現在朱日和的意思。”孟琦進一步解釋說,宣府作為北方長城沿線的重要軍事要塞,每年朝廷的閱兵儀式多在宣府舉行,故而宣府的閱兵校場極為壯觀。

明代建築的宣化城規模宏大,七門一關,僅次于京師的九門格局。現除南城門樓儲存較好,其他門樓、甕城、角樓等均已無存。

宣府鎮城不僅成為軍事防禦中樞,本身也因為城牆高大,成為具有獨立作戰功能的軍事堡壘。當時宣府鎮不僅在北方諸鎮中首屈一指,就是在全國的城市中規模也不小。

“如果說秦皇島、承德境内的長城防禦功能主要由堅固的長城牆體、關隘這些‘硬體’實作的話,那麼在張家口一帶,長城的防禦功能則更強調充分發揮鎮城、衛所、堡寨與長城邊牆、烽燧系統結合起來的立體軍事系統的協同性。”這是張家口長城最顯著的特點。

究其根源,由于張家口處于太行山、陰山和燕山山結地帶,山勢複雜多變,沖溝裂谷衆多,是以長城牆體的連續性很難保證。從軍事角度來看,在重要點位上布置大量烽燧、城堡更具實用價值。

山海關防禦體系示意圖。喻萍/制圖

金山嶺

樓、台今猶在,何以萬裡獨秀

1980年11月,灤平縣巴克什營鎮花樓溝村。

一場大雨不期而至,行至半山的人們紛紛往山下跑。一位老人卻背着照相機,冒着寒雨繼續往山頂的長城上爬去。

他,就是著名長城專家羅哲文先生。

幾天前,灤平當地一位退休教師給北京的長城專家們寫了一封信,介紹在自己的家鄉金山嶺上,有一段“無名長城”。幾百年來,山外的世界天翻地覆,偶爾有戰火波及這裡,但畢竟因處于深山僻嶺,這段長城雖風剝雨蝕,卻基本保持了原始風貌。

20世紀80年代初,八達嶺長城、山海關長城早已名聲大噪,人們蜂擁而往。但這裡的長城,仍不為外界所知。

信引起了專家的注意,他們組成考察組,專程趕赴金山嶺現場考察,卻不巧遇上了這場雨。

年過半百的羅哲文獨自爬上長城的制高點,盡情縱覽雨後的長城,并拍攝起長城雄姿。他越拍越興奮:“從事長城研究工作幾十年,還沒見過這麼好的一段長城!”

“萬裡長城,金山獨秀”,金山嶺長城的确不負這冒雨搶登的“知遇”。

曆代長城中,明代長城規模最大、品質最高、修築時間也最長,而金山嶺長城幾乎集中了明長城所有的建築形式,是欣賞和研究明代長城建築結構最理想的地段。

2020年9月17日,金山嶺長城磚垛口。

金山嶺長城文物管理處主任郭中興帶記者由這裡直上後川口——這條線路,正是金山嶺長城的精華段。

當清晨第一縷陽光刺破晨霧照射在長城的青磚上時,用手觸摸冰冷的城牆,溫度仿佛正從幾百年之前緩慢傳來。

郭中興雙手輕拍着牆磚,“牆是長城的主體,金山嶺長城的牆體一般是用條石作基礎,條磚包砌到頂,裡面用黃土和石塊填充,然後夯實,是以牆體異常堅固。”

金山嶺長城牆體依山就勢,構築巧妙,同時利用了懸崖、山險、隘口,形成了借牆、劈山牆、山險牆。

根據明代長城碑刻記載,明代中後期城牆的建築是分一等、二等和三等三個等級的:

一等邊牆多修在要害部位,一般以方正條石為基座,牆身内外兩側用磚或條石砌築,牆心填以黃土或毛石、碎石,上部的垛口和宇牆一律用磚砌築,馬道用方磚鋪墁。

二等邊牆外側用磚或條石砌築,内側用毛石砌體,表面做虎皮石牆面,并用白灰勾縫。垛口和宇牆全部用磚砌築。馬道也用磚墁地。

三等邊牆一般用毛石砌築,内外兩側牆面均做虎皮石牆面(有的隻做外側),牆的厚度、斷面尺寸及馬道上部的做法,根據防禦需要和地形條件而異。

河北境内的明長城邊牆等級大多較高,山海關、金山嶺等長城牆體多屬于一等邊牆。

從磚垛口至将軍樓這一段長城線路,是來金山嶺的遊客必選路段。這一段長城牆體儲存非常完整,大塊青磚包築了整個長城牆體和馬道,白灰勾縫一絲不苟。

沿青磚台階拾級而上,郭中興介紹,我們腳下是馬道,外側為垛口牆,垛口牆上設有垛口和礌石孔,内側為宇牆(又稱女兒牆),内外高低不一,宇牆低于垛口牆。

站在垛口前向北望去,群山綿延不絕,直接天際,讓人恍惚有睥睨千軍萬馬的錯覺。

“垛口牆主要是士兵作戰時使用,敵人來犯時,可從垛口或礌石孔觀察遠處和城牆下的敵情,通過垛口發射火器或射箭,通過礌石孔釋放礌石。”“在有的牆體上,明軍甚至使用了在當時威力巨大的佛朗機火炮。”

郭中興特别指出兩個細節——

“你看這個礌石孔設計,它并不是一個簡單的孔洞,而是在孔洞下的牆體上設計了一個像彈道一樣的凹槽,石雷在下滑的過程中出現加速度,以抛物線的形式離開牆體,既能擴大打擊面,也防止炸開的碎石破壞牆體。”另一處獨到的設計就是垛口,金山嶺長城的垛口呈倒八字形,這種設計既能擴大觀察面和打擊面,也能更好地保護自己不被敵人射中。

在金山嶺長城宇牆牆體上,分布着數量不同的孔洞,早期研究者們不清楚為何在長城内側一方也設定若幹孔洞,難道是為了瞭望後方?

經專家研究後才判斷,這些其實是長城牆體上設計的通風孔。長城所在地常年風力較大,為了避免牆體被風力侵蝕和減小風力對牆體的撞擊,長城建造者們在宇牆上特意設定通風孔,與垛口、礌石孔形成風力通道。

金山嶺長城牆體的另一大特色是儲存有形态完整的障牆。

在金山嶺長城将軍樓西側,郭中興先一步邁進障牆後,将自己整個身形隐藏在障牆之後,“障牆可以說是一道攻守兼備的屏障,即使敵軍攻上城牆,守城将士仍可依托障牆步步為營,步步設防,保護自己,殺傷敵人。”

将軍樓是金山嶺段長城的指揮中心,它實際上是一座空心敵台。

金山嶺長城最顯要、最突出的建築是一個個前後相望、遙相呼應的敵台。

敵台一般騎牆而建,基礎之上多為二層(亦有三層),下層空心,周圍有箭窗和望孔。可以貯存糧草,駐守兵士。

“敵人要想攻上将軍樓,需要突破五道防線,”

站在将軍樓上,北面左右兩座山頭上的圓柱形建築,是金山嶺長城的第一道防線,叫烽燧也稱烽火台,起到預警和傳遞軍情的作用。

烽火台又稱煙墩、烽燧和狼煙墩等,多建在山頂,平原地區也有。白天放煙叫“烽”,夜間舉火叫“燧”,台台相連,各個烽火台之間的距離以目力可以看清為準。為了報告敵兵來犯的多少,還以燃煙、舉火數目的多少來加以差別。到了明代,還在燃煙、舉火的同時加放炮聲,以增強報警的效果,使軍情可迅速傳達千裡之外。

在東西走向的長城主線之外,從将軍樓向北伸出一段支牆,支牆可與東西長城主線形成夾擊包圍之勢,圍殲來犯之敵,這是第二道防線。如果敵人再向将軍樓指揮中心突進,将軍樓之外的山坡上還有第三道防線擋馬牆,将軍樓下的第四道防線月牆,如果敵人從關口突破進攻将軍樓或架雲梯攻上長城,障牆是第五道防線。

明代長城的另一個基本構件是馬面(又稱牆台、戰台),高度與城牆同高,多為長方形,少數圓形,突出于牆體一側(多為外側),其主要功能是用來據守殺敵的。

當敵軍來犯時,守兵登台迎戰,矢石铳炮居高臨下投射,使敵軍不能近台。而當敵軍一旦逼近城牆,守兵又可以從馬面突出城牆的部位從側面攻擊來犯之敵。

“如此嚴密的防禦體系,儲存完整的各種構件,在整個長城沿線上都不多見。”“金山獨秀,不僅僅秀在時過數百年依舊壯美奇崛,更為重要的是,可以讓後人得以窺見當年長城原貌,穿越時光領略萬裡長城上古塞雄關的氣勢。”

巍峨雄壯大境門。通訊員陳亮攝

(轉自:河北新聞網)