俱往矣,數風流人物,還看今朝!大家好,我是優質曆史領域創作者青史回聲,今天我為講述一個鮮為人知的英雄人物,他生于鴉片戰争,死于庚子事變,可以說命運多舛,可是就是這樣一個人物卻為中國大大長了一回臉。他就是今天的主人公——吳大澂。

都說亂世出英雄,此話不假。在中國的曆史,亂世總是人才輩出。但有的時候,亂世不止有英雄,也有奇人。

翻看晚清的曆史,有曾國藩、左宗棠、李鴻章這樣的中興名臣,也有康有為、梁啟超等一些有為之士,但是一些小人物的作用卻不容忽視,他們也在改變着曆史的程序。那些你覺得不可思議的事情,都會在這個時期出現,真叫人歎為觀止。

而今天講的就是一個小人物,晚清都察院左副都禦史吳大澂。這位民族英雄的成就令人難以置信,可惜很多人都不知道這個名字。

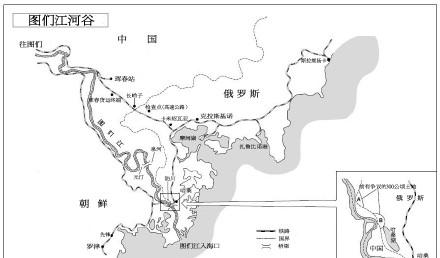

圖們江出海口

1886年,中方勘界代表團團長戶部倉場侍郎成琦在結束了勘界工程25年之後,吳大澂來檢查邊防工作。這位瘦弱的官員一刻不停歇地踏遍邊境每一寸土地,然後秉燭疾書,給光緒皇帝寫了一份充滿民族義憤的報告:

圖們江出海口看不到“烏”字碑,“土”字碑距大海達44公裡,遠多于協定距離;風吹雨打和俄方的故意挪動,中方的木制界碑已損毀不堪,俄方的界碑越過中國境内,黑子山一帶變成俄國的兵營。如此下去整個東北不保,北京将成為前線。

<h1>怎麼一回事呢?</h1>

原來這都是當年中俄《北京條約》的惡果。俄羅斯要求将烏蘇裡江以東之地盡數劃給俄國,卻又在烏蘇裡江上遊地區重新劃界,确定“自松阿察河之源,兩國交界逾興凱湖直至白棱河;自白棱河口順山嶺至瑚布圖河口,再由瑚布圖河口順珲春河及海中間之嶺至圖們江口,其東皆屬俄羅斯國”。

當時的中方勘界代表團團長是成琦成事不足、敗事有餘,被俄國人給耍了。中方一共8根界樁,俄國人幫着立了6根,每根都向中方境内拼命偏移。最要命的是,最具戰略意義的編号為“烏”字的一根,本應距日本海僅一箭之地,後來死活找不着!俄國地盤擴大了不說,中國離大海更遠了……

後來朝廷看到這份信,心有餘而力不足。而成琦這一派等着看笑話,吳大澂于是橫下心,一定要完成這不可能完成的任務。在談判桌上,在天時地利人和一個優勢不占的情況下,吳大徵大智大勇,為祖國長了一回臉。

吳大徵

首先是據理力争,要求重立“土”字碑。俄方說海潮漲到哪裡哪裡就是大海,不肯更改。吳大澂駁斥道,全世界都知道江口就海口。由于依據的是正式條約,吳大澂又有理有據,俄國找不到借口,隻好不情願地讓步。

于是,“土”字碑向外推進,總面積10平方公裡的土地重回祖國,大海又清晰可見。

接着吳大澂又提議中俄雙方共享圖們江出海權。俄國人大吃一驚,知道這位代表跟原來那位草包不同,竟然具備了現代海權意識,俄國人斷然拒絕。吳大澂不依不饒,屢次跟俄方談判,聲稱這事要是不考慮,其他事情免談,最終達成協定:出海權不能共享,但是中國船隻可以借道出海,俄國不能阻止。

從此中國在法理上有權順江而下,一杯茶功夫就能進入日本海。考慮到東北亞複雜的地緣政治,獲得了圖們江的實際出海權,戰略意義深遠,吳大澂的目光實在遠大。

128年後2014年5月,中俄雙方在上海簽署共享紮魯比諾海港協定。海港離中國的珲春隻有18公裡,是東北亞最大的港口,這個協定的前提條件是吳大澂當年預備的。

俄國人沒有想到,吳大澂接下來竟然“得寸進尺”,索要黑頂子山地區。把到嘴的肉吐出來,俄國是沒有這樣的先例。吳大澂就故意先說要出海口的土地,俄國人火冒三丈,互不相讓。俄國人還把海參崴的軍艦大燈打開,向中方炫耀武力,勸吳大澂收手。吳大澂早有安排,整支北洋艦隊趕到,把所有電燈打開,還熱情邀請俄方代表上定遠艦參觀。

當時甲午海戰還未爆發,這支北洋艦隊扔是亞洲第一,定遠艦還是全世界最先進的軍艦。俄國人掂量之後,痛苦地将黑頂子山地區完璧歸趙,就是今天珲春的敬信鎮。

在第一次視察邊防期間,吳大澂就向中央政府提出開放東北全境,準許移民的建議。但東北是滿清的龍興之地和戰略後方,封閉東北是基本國策,沒有讨論的餘地。但吳大澂明白,東北做是以被外人蠶食,就是因為人口減少。隻有人口增加、資源利用起來,東北才能穩固。

在結束了跟俄國的維權談判之後,吳大澂一鼓作氣,把成琦留下的破爛木碑全部換掉,加上補立的,總共有36塊石碑巍然矗立。還有一尊金光閃閃的銅界碑,高達四米,上面寫着:疆域有表國有維,此柱可立不可移!

石碑

僅從土地來看,吳大澂為祖國争取的不過百十公裡。然而,從鴉片戰争開始,清政府與外國的談判,每一次都是以割地賠款告終,能夠拿回土地,這是清政府統治下的唯一一次。可謂功在千秋。在19世紀的中國能具有如此遠大的目光,吳大澂實在不同凡響!

吳大澂這樣的民族英雄,在那個國家任人宰割的破敗年代,勇敢地站了出來,撐起了國家的脊梁,怎不令人心潮澎湃、熱淚盈盈:誰說中國無人乎!