吳大澂(原名大淳,1835-1902),字清卿,号恒軒、愙齋,蘇州吳縣人。吳大澂于同治七年(1868)中進士後,曾入李鴻章幕,後授翰林院編修、陝甘學政、河南河北道員,又曾兩赴吉林,屯邊、練兵、勘界,1887年後任廣東巡撫、河東河道總督、湖南巡撫,宦蹤遍及東西南北。吳大澂又是晚清著名的學者、收藏家、藝術家,而在其藝術實踐中,又以書法的成就最高。

在晚近的吳大澂書法研究中,研究者大都關注他在篆書方面的成就。顧廷龍先生曾這樣概括吳大澂的篆書在不同階段的特點:“寫字則初作玉筯體,後學楊沂孫,再作金文。”

吳大澂的篆書面貌很多,有時在同一時期書寫的篆書,也會出現不同的風格。這是因為商周金文的時間跨度長達一千年左右,加上地域的差别,商周青銅器銘文的書風本來就多種多樣。是以,無論是大篆還是小篆,吳大澂可以臨摹和借鑒的對象都是非常廣泛的。存世的吳大澂篆書作品,也證明了這一點。

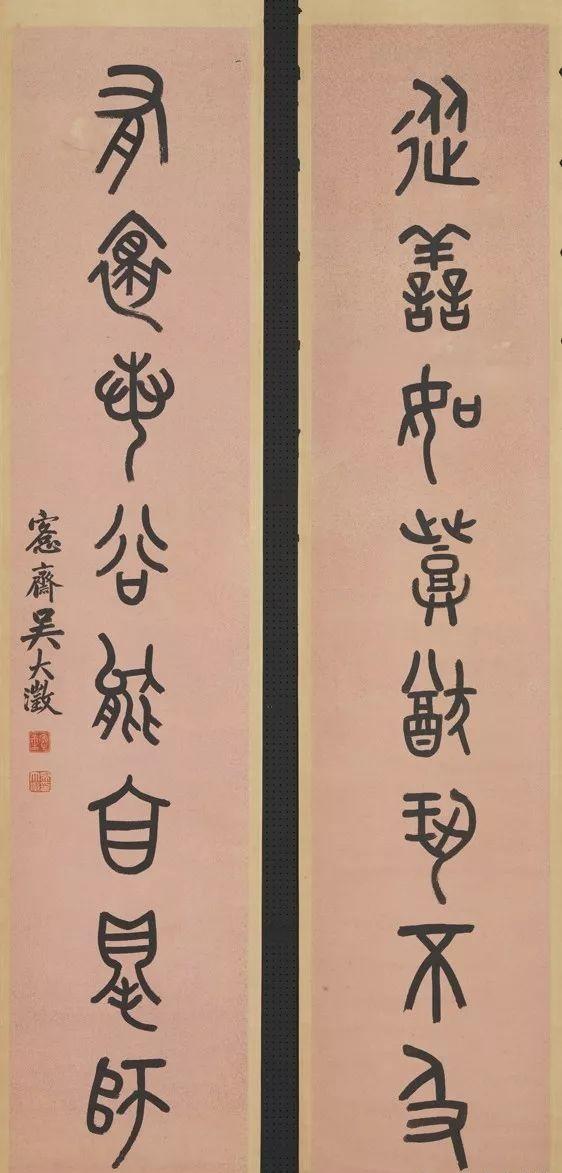

吳大澂《從善有懷八言聯》篆書 169.4×35×2 台北故宮博物院藏。

▲吳大澂《從善有懷八言聯》

釋文:從善如登猷仞不及。有懷若谷能自得師。(篆書)。愙齋吳大澂。(行書)。

吳大澂《大篆古鉨藏書七言聯》紙本篆書 129×30.5cm×2 吉林省博物館藏 。

▲吳大澂《大篆古鉨藏書七言聯》

釋文:古鉨舊傳大司徒,藏書富有小諸侯。吳大澂。

▲吳大澂《篆書六言聯》

釋文:結德言而為佩 援雅範以自綏

吳大澂《篆書知過論軸》花箋紙本篆書,129.3×60.3cm,北京故宮博物院藏。此軸書法大小篆結合,兼取金文,點劃參差,結體古拙,方圓融合,剛柔相兼,頗具鐘鼎古籀之态,與他圓勁端莊齊整的小篆體形成鮮明對比,從中亦可窺知其篆書的多樣變化和深厚功底。

▲吳大澂《篆書知過論軸》

釋文:

待己當從無過中求有過,非獨進德,亦且免患。待人當于有過中求無過,匪但存厚,亦 且解怨。喜聞人過,不若喜聞己過。樂道己善,何如樂道人善。書樵大兄茂才屬。吳大澂。

▼《篆書知過論軸》局部放大圖

吳大澂《臨秦銅權篆書軸》

紙本篆書 178×85.2cm

南京博物院藏

<h1 class="pgc-h-arrow-right">吳大澂篆書《孝經》</h1>

<h2 class="rich_media_title">吳大澂藏彜器全形拓</h2>

吳大澂藏彜器全形拓

對器物圖形的勾摹點染,源于文人情趣中的博古,即品古與尚古,品鑒古器物在文人雅集中出現,這一點首先展現在反映文人雅集情景的繪畫作品中。

晉人王羲之與新交舊友集聚于蘭亭,行曲水流觞之賦;唐代王勃坐宴滕王閣,始有“潦水盡而寒潭清,煙光凝而暮山紫”,寫盡九月之情景;宋代王诜西園雅集,得李公麟《西園雅集圖》,吟詩作賦,撥阮唱和,打坐問禅,清賞古玩,十分恬幽,萬分惬意。

《西園雅集圖》中有一段,畫一書童手捧彜器,而他面前的石案上擺滿各式青銅器等古玩。這說明在宋代,鑒賞古玩已經屬于雅集活動的一部分,并且也因白描的繪畫手法,而有了呂大臨編撰《考古圖》,徽宗趙佶敕撰《宣和博古圖錄》。徽宗對青銅古器的喜愛不止于此,《聽琴圖》中位置最前面的,是一雲形石供以小型銅鼎,斜插花枝一段,花點零星,似乎在同一時期青銅器不止被收錄、編輯、描繪成博古類的書籍以資考證,而深為徽宗、王诜等貴族階層接受,并作為文人生活的一部分,凡描繪鑒古賞畫、文人雅集的題材中,清淨似乎湮沒了市井的喧嚣。

明代雅集賞古的風氣也得到了延續。在畫家仇英的筆下多有描繪,《人物故事圖冊之二·竹院品古》,設色重彩,古器物着色後更加一目了然,屏帏内士紳模樣的二位,落座湘妃禅椅,案前觀畫,周圍高桌矮幾,甚至地上都擺設琳琅器物,其中以青銅器居多,兼有瓷器。畫案旁有一銅觚内插一紅珊瑚枝,富貴軒然,又不乏高古清雅。

晚明确立收藏之标準,李日華戲評古物次第:“漢秦以前彜鼎丹翠煥發者第十一……士人享用,當知次第。如漢淩煙閣中值次,明主自有灼見。若僅如俗賈,以宣成窯脆薄之品驟登上價,終是董賢作三公耳。”秦漢鼎彜雖隻是排在第十一位,但已經是器物排名當中的第一位了。李日華着重強調“士人享用,當知次第”,不能與“俗賈”一般。盡管這僅代表一家之言,但也說明當時文人士紳收藏成風,是以才會有這樣的文字出來樹立規矩。

明末陳老蓮常作獨幕喜劇,《花鳥圖之八·銅瓶白菊》,畫中銅瓶形制,不像獨立的一件物品,後來看陳老蓮其他人物場景類的作品,發現常在畫間點綴有重彩罩染的青銅器物,器形多不可考,即為臆造。是以在明末的文人繪畫裡,雅集或相關的人物繪畫中為符合需要,會臆造類似青銅器物在畫中,甚至成為文人獨幕喜劇繪畫中不可或缺的配角。

至清,雖有雍乾中期的文化高壓,但也不乏揚州小玲珑山館成為文人騷客的避風港,亦有雅集登臨。甚至《紅樓夢》中都有應結詩社,以附庸風雅。宮廷畫之中,郎世甯作《聚瑞圖》,插并蒂之蓮為博帝王一笑,瓶身的塑造是強調光影、透視的西方繪畫要求的,但在江浙地區是否有機會見到這類繪畫,或者說釋六舟等會全形拓技法的人是否接觸過,無從考證,是以很難說在那個時候全形拓的出現受到西方繪畫的直接影響。

《六舟禮佛圖》局部 浙江省博物館藏

清嘉道間,全形拓技法出現之後,将器物全形與繪畫結合,是對文人博古的自然傳承的流露。繪畫的題材亦多為花卉、瓜果、書畫卷軸等有寓意的形象。

在釋六舟的一些作品中也兼具這樣的人文情懷。道光甲辰(1844),清代管庭芬(1797—1880)作“六舟上人以所拓彜器凡二十四種,屬諸名流補雜花于器,名曰二十四氣百花卷乞題詩,因拈一絕”,記叙釋六舟作百花卷事。自拓彜器,請諸位名流補畫雜花,就像文人雅集一般。

1840年釋六舟自記“吳荷屋中丞來撫吳索金石拓本,至精者為餘所手拓,入《筠清館金石錄》并為餘題《拜素圖》及《二十四器百花卷》,暨《千歲圖》”。那《百花圖》的創作應早于1840年,應和《芸窗清供圖》軸類似,此圖系釋六舟57歲時所作,手拓彜器補畫折枝團菊,着色清淡,用筆輕松,兩種菊花一靜一動,畫者參透菊的心性。釋六舟在《金石書畫編年錄》自序中寫:“稍摹繪事,守青藤白陽為法,興來墨渖狂飛,頗怡然自得。同好中每有以金石碑版為潤者,故餘之嗜金石亦于書畫而始也。”觀其落墨點染,确有青藤白陽之意。另外,他也說一生嗜好金石是以書畫為源,甚至有時以磚瓦為“器”,間補花卉。湯雨生将軍為畫跋曰:“磨磚非作鏡,着手盡成春。”

道光十八年(1838)“是冬,餘以所藏之磚頭瓦角,有字迹年号者,拓成瓶罍盆盎等件為長卷,凡友人中能寫生者,各随意補以雜花即名曰‘古磚花供’”。惜未見過《古磚花供》,不過鹹豐丁巳(1857)釋六舟拓磚,補畫四季花作《歲朝清供圖》,同樣也是“磚頭瓦角,有字迹年号者”,拓成瓶罍盆盎,并題畫詩“兩漢三吳兩晉磚……插供時花四季鮮”。

由此,全形拓與傳統書畫花卉獨幕喜劇結合作《清供博古圖》,其出現并非偶然,在此類繪畫中,器物全形拓片成為完整畫面的一部分,而非僅作一種技法存在。同時此一脈傳承也得到了延續,晚清端方匋齋與陸恢、墨香女士合作博古,海派大家吳昌碩亦有青蓮葫蘆清供。

延至民國,産生以金石為号的雅集。1921年在琉璃廠周希丁經營的古光閣後院,有居住在北京的部分研究金石文字的學者和古文物的愛好者發起了一個學術研究團體——冰社,社長易大廠,副社長周康元、齊宗康,社員有羅振玉、陳寶箴、孫壯、溥倫、柯昌泗等,“社章規定每周六或周日為聚會之期。參加集會者,各攜所藏或新得金石文物到會,考釋文字、鑒别年代,以收切磋琢磨之效,并互通消息,互贈拓本、書報,開展學術交流”。至1941年完全停止活動。

《剔燈圖》局部 浙江省博物館藏

全形拓在出現初期,得到封建社會精英階層的關注,如清代皇室宗親瑞郡王,文化士紳阮元、吳榮光等。在功能上全形拓為金石考證學提供了載體,成為金石學界友人間的互易之物。并且在文人雅士的交流研讨之間,技術上不斷完善,如張廷濟、陳介祺。因文人之尚古情結衍生了全形拓片與繪畫相結合的作品。總之,全形拓不再止于是一種傳拓技法,而是清乾嘉時期社會學術風氣的縮影,文人情趣延續發酵的結果。