我談程長庚

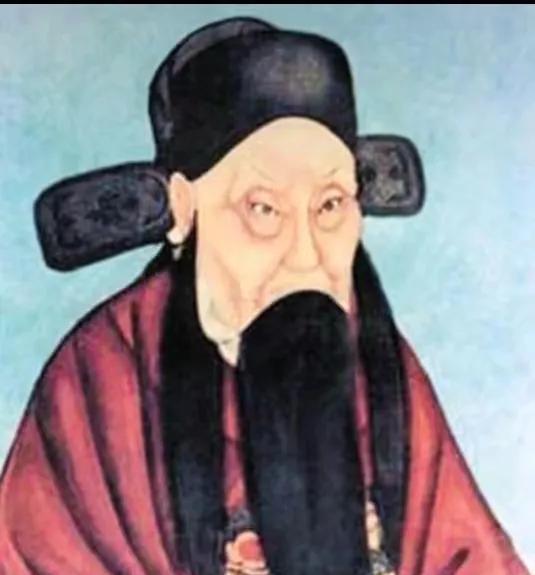

程長庚曆來享有“徽班領袖”、“平劇鼻祖”稱号,程長庚,名椿,字玉珊(一名玉山),藝名“四箴堂”,長庚是其乳名,生于嘉慶十六年(1811年)十月十七,卒于光緒五年十二月十三(公曆1880年1月21日),安徽潛山人,父祥桂,祖父發清,均為徽班藝人。道光初年,随父賣藝入京,後入三慶,從藝為業。據《都門紀略》記載:程長庚約于道光25年繼陳金彩後任三慶班主,至死。鹹豐年間,文宗賞其六品頂戴,舉為精忠廟首,内務府許其掌管京都各個菊部,在伶界享有極高威望。他鑽研漢調、吸收昆曲、弋陽腔、梆子等衆多地方戲曲養料,博采衆長,團結發揮同時代優伶的作用,把徽調藝術推向頂峰,使平劇在優秀文化的沃土上脫穎而出,進而發育成為藝術品位很高,集中表現中國傳統戲曲的美學特征,受中外稱道的劇種。是以回顧他的藝術曆程,對弘揚民族優秀文化,無疑會有很大啟示,是以我特作此文。我将從三個方面談談我對程長庚的看法。

一、德與藝的關系

德,就是道德操行,是人們共同生活及其行為的規範,它的優劣高下取決于人的學識、情操、教養等;藝,就是人的才能技藝。德與藝的關系,也就是德與才的關系。司馬光說過:“才者,德之資也;德者,才之帥也”(《資治通鑒》),可見二者之間德為主導,是根本。從這個意義上說,德的水準如何,對人的事業成就,或者說對伶人的藝術造詣有着直接影響。這一點從程長庚的藝術生涯中不難得到可貴啟示。

程長庚的道德操行“為人傾服者,首在愛惜同人,從不自私自利”,“國喪中,八音遏密,獨三慶班一切仍舊”“程日到場,從無間斷,所得戲資,歸諸公用”(據《梨園舊話》)而且“都中不下二千餘人,有将流為乞丐者,程長庚憂之,乃以平日所積,易米施粥,以赈伶界之無食者”(《清稗類鈔.義俠類》)。而他本人穿着一如鄉先生。尤其感人者是他以身作則,不應外串,嚴格班規一事。程長庚說:“我若應外串,自召自謀,誠為得計,其如本班衆人何!”(《梨園舊話》);是以,即使威逼利誘,長庚均不應命。同時經驗告訴我們一個人的品德狀況如何與其文化素質有很大關系。據同治二年長庚以三慶班領班人身份向清廷内務府升平署所具“甘結”(見中國第一曆史檔案館《升平署檔案》記載)的親筆畫“押”,筆力遒勁、法度謹然看來,長庚頗有文化素養。且“讀書識字,心胸與俗子不同”(《梨園舊聞》)故而“生而英偉,常有大度,雖在伶籍而有士君子風”(《伶史》)。平日“以恩感為禦物之本,所任必量其才,恩施人知感,威加人不怨”(《伶史》)。穆辰公贊他“道德操行,雖古之賢宰相不過是也”;《梨園舊話》也說“程長庚馳譽數十年,論者以其籍皖之潛山,謂徽有‘兩人傑’,蓋指合肥李相侯也”。《伶史》和《梨園舊話》作者在這裡把程長庚的操行與古之賢相及李鴻章相提并論,可見程長庚的道德品質及其威望在群衆的心目中是處于何等崇高地位。

長庚的這些美德,深刻地影響了他的人生觀和審美觀,造就了他的藝術。故其演唱風格一如其人,剛建沉雄,大氣磅礴,有黃鐘大镛莫能拟其所到之概;表演也是如此,神采舉止,雍容爾雅。“蓋于古人之性情、身份、體察入微,一經登場,不啻現身說法,為大臣則有風度端凝,為志士則氣象肅穆,為隐士則貌逸,為員外則神恬,”(《舊劇叢談》)。由此可見,程長庚以老生見長端莊凝重的正面人物的舞台形象正與他的高尚品德契合。鴉片戰争以後,列強入侵我國,特别是1860年“英法聯軍入京師,文宗狩木蘭,長庚痛哭去,未幾何議成,1861年(辛酉),文宗崩,穆宗幼,兩宮聽政,返京師,諸貴人宴樂如故,長庚喪亂且貧,則複治故土,孤怆抑塞,調益高”(《清稗類鈔.師友類》)。表演“古賢豪若諸葛亮、劉基之倫創國之士,沉郁英壯,常令四座悚然,至于忠義節烈,泣下沾巾,觀衆無不流涕。”(《梨園舊話》)不精不誠不能動人,由于長庚強烈的愛國熱忱,精誠備至,且心胸與俗子不同,故其表演曆史人物的舞台形象,感人至深。馬克思說:“風格就是人。”便很能說明程長庚的德與他個人藝術造詣的這種不可分割的關系。

程長庚的德不僅造就了他的個人藝術,而且使其成為平劇創始者更有重大作用。一個演員的成才,離不開一個志同道合、配合默契的藝術團體;一個劇種的誕生是個龐大的系統工程,需要量的長期累積。這就決定除創始者具有特殊的貢獻以外,更需要一大批人,一個精誠團結的集體的長時期的共同努力,所謂一個籬笆三個樁,一個好漢三個幫,牡丹雖好,也要綠葉扶持,都是從某一側面強調集體的可貴之處。平劇創始者程長庚正是運用了他高尚道德操行的特有功能,發揮了藝術群體,或者說是藝術“智囊團”的作用,團結了他周圍諸如徐小香、盧勝奎等一大批優伶,才把徽劇藝術推向頂峰,并據客觀條件而使平劇得以誕生。

程長庚高尚道德的特有功能主要表現在凝聚力上,因為三慶班藝術群體的形成,正是程長庚高尚道德産生一種凝聚力的結果。由于長庚待人寬厚,善馭群衆。是以,他伶慕其為人,才能使三慶班不召而至,朋輩愈盛,終于成為擁有一百多人的龐大集體,人數之多居京都各大班社之首位。程長庚常說:“衆人之搭三慶班,乃因我程長庚。”(《平劇二百年》)。“衆人為我,我又何感不以手足視衆人乎?”這“以手足視衆人”的本身就是一種道德風尚崇高的表現。而且以這種道德風尚赢得三慶班主,甚至菊部領袖的地位。

由于長庚有一個龐大的獨立班社,又是班社的主宰者、京師的菊部領袖,是以,他完全有權利,有可能按照藝術發展的需要,去物色、選擇理想的合作者(編劇、主要演員及琴師等)如潦倒不堪、能編能演的盧勝奎以及自負才藝、倜傥不群的徐小香等進入三慶班,共同琢磨、砌磋、并制定嚴格班規,以規範合作者行為,積極地從事戲曲改革,自覺或不自覺的為平劇形成起到了有益作用。

由于有了志同道合的藝術群體,才有新排近事、通俗易懂、博人叫好的“大軸子戲”問世,由于有配合默契的藝術群體,才使三慶班的“三國戲”名震京都,“群材荟萃,獨步一時”(《舊劇叢談》),“活魯肅、活周瑜、活曹操、活孔明、活張飛”一時傳為佳話。尤其是:“喋仙(徐小香字)扮周郎,風流儒雅,令人如見公瑾當年,其與長庚合演《群英會》、《取南郡》等劇,璧合珠聯,令人有觀止之感”,(《舊劇叢談》)。戲劇界流行一句話叫“戲保人”,其實戲不僅可以保人,而且它可保活一個藝術群體,救活一個劇種。道鹹以後,三慶班聲振京華,便與程長庚上司下的盧台子所寫立足大衆的“三國戲”有關。但是劇本必須經過演員的二度創作,把它演活,方可産生社會效應。這就是說戲即可保人,但人又可保戲。出人出戲,二者相輔相成。道理很簡單,設使三慶班的“三國戲”沒有這批配合默契,表演精湛的演員,同樣的《群英會》、《取南郡》在觀衆中要享有那種活魯肅、活周瑜的美譽,恐怕是很難的。有人把大軸子戲與皮黃戲(平劇)的成長聯系在一起,事實确實如此。不過,我以為大軸子戲劇本的成功,隻有三慶班擁有如上的一個藝術群體,使演出形成衆星拱月的局面,展現出“一盤棋”精神,進而保證了藝術品質,赢得廣大觀衆,在這種情況下“大軸子”戲才有可能完全促成皮黃戲(平劇)的成長。是以說,皮黃戲的形成是與平劇創始者程長庚的高尚道德有密不可分的關系。

二、變于适的關系

變與适的關系,即變化、變革與适應、适合的關系。變與适是一個問題的兩個方面。這就是戲曲藝術必須不斷變革創新,齊書有言:“若無新變,不能代雄”就是這個道理。但變革又必須在“适合”的前提下進行,受一定條件的制約,中國有句古話,叫“物竟天擇,适者生存”,便很能說明“變”必須“适”的道理。

辯證唯物主義告訴我們,人類是處于不斷變化發展之中,宇宙間一切事物也都在不斷變化發展,并互相聯系,互相制約。是以,作為意識形态的戲曲藝術,更不例外。它必須随着人類的不斷變化而變化。“适應”時代潮流,滿足人們的需求,與人類的意識形态和審美風尚同步。人類的需求,是一切藝術活動的歸宿,“變”隻是手段,“适”才是歸宿,不适應人民廣大需求的任何一種舊的或變革了的藝術形式,不在曆史長河中泯滅,就是被另一種新的藝術形式所取代,這是宇宙間一切事物變化發展必須遵循的規律。

北京自金元以來,就是我國政治、經濟文化中心,到乾隆年間,皇宮三次盛大慶典,南戲北曲,陸續應召進京,北平劇壇,成為花、雅争勝,各種亂彈集結之地,程長庚入京時曾經稱雄于京都劇壇的昆曲、秦腔已由盛而衰。在這樣一個戲曲盛衰并互相角觸的大氣氛中,長庚深知“文變染乎世情,興廢系乎時序”(《文心雕龍》)同樣适用于戲曲的道理,便以三慶班為基地,上司并參與戲曲革新,進而形成一種适應廣大觀衆興趣真實反映社會生活、讓人民接近的新的藝術樣态——平劇藝術的誕生。

首先,從行當看。乾隆前後,首先是昆曲因其風格典雅稱雄于京都劇壇,再是秦腔以“旦色之塗抹科诨取妍者聲振京師,程長庚主三慶班時以旦色取勝的魏長生及其門下陳銀官等,因冶豔成風,有敗俗之嫌,已遭清廷禦史奏章彈禁。久已敗去,秦腔在京僅存遺響,雖有若無。道鹹以後,程長庚鑒于秦腔敗局,藉總管菊部之機,遂“以老生呼号天下”改變劇壇冶豔成風的惡習,以振興社會風尚,适應時代潮流和觀衆求新的社會心态。關于這點日本青木正兒曾予高度評價。他說:“以老生呼号天下,生旦易處,劇道漸趨于正,此皮黃之是以大成欤!”(《中國近代戲曲史》),這裡把“以老生呼号天下”與“皮黃之是以大成”緊密聯系在一起,由此可見,程長庚行當的改革,對平劇形成具有的作用。事實也是如此,因為“以老生呼号天下”,結果是戲曲舞台由重旦角到重生角,戲曲這個大系統的各個局部也相應發生變化,緻使台風、表演面目一新,受到觀衆歡迎,此其一;其二,擴大了演出内容。專重旦色隻能演出生活小戲,而曆史題材的大戲,必須是生旦淨醜,行當齊全,尤其是生角。鴉片戰争以後,國力交萃,強權淩辱,内憂外患,民情激憤。在這種形勢下,那些不知亡國恨的生活劇,受到時代沖擊,觀衆面日漸狹小,每況愈下;而假古人之道,寫興亡之情的适時之作,應運而起,勃興于京都劇壇,這是必然。“文章合為時而歌”,老生劇,取材于曆史上忠義賢豪憂國憂民的故事,在當時的曆史條件下,這種借古喻今,為民洩憤的老生劇經過藝術家們精心塑造人物形象,深化劇情,受到觀衆歡迎,更不奇怪。道光25年成書的《都門紀略》記載,當時四大徽班公演,多以著名老生挂演,名列榜首,便是明證。

第二,從聲腔看。中國戲曲發展史,其實就是一部聲腔興衰史。比如平劇就是昆、弋、秦腔走向衰落,在徽劇正勃興的基礎上,融溶衆多的戲曲聲腔并予京音化而形成的一種新興的聲腔體系。在這諸種聲腔融彙嬗變的過程中湧現了一大批優伶。程長庚便是這些優伶中的傑出代表。故《燕塵菊影錄》有程長庚“熔昆、弋聲于皮黃中,匠心獨造,遂成大觀”的記載。程長庚将昆腔的唱念技巧溶于皮黃,不僅可使皮黃的唱念技法得到完善提高,改造徽調濃厚的方言色彩,而且可使昆曲的中原音韻保留在平劇裡,為平劇語言走向成熟打下堅實的基礎。中原音韻是古時中原人民規範化的生活語言,比北京的方言土語更“适宜”為大江南北幅員廣闊的人們接受。清末陳彥衡說:“今日之皮黃,是由昆曲變化而來。”正是程長庚為适于廣大觀衆,将昆曲溶于皮黃,使皮黃遂成大觀的佐證。同時,皮黃成為平劇,中間還有個“京音化”的過程,因為這是适應北京觀衆口味的必要措施。弋陽腔明末清初流入北京,逐漸和北京普通語言相結合,形成京腔,程長庚将弋陽腔溶于皮黃中者,實際上就是皮黃戲“京化”的一種手段。

一個演員表演風格和一個劇種聲腔藝術的形成,不能不受特定的曆史時代、社會思潮以及觀衆興趣崇尚的影響,它必須與時代合拍,适應觀衆的愛好,才能生存和發展。否則必然失去觀衆,走向枯竭和衰亡。程長庚高亢平直的唱腔,之是以受到社會的稱道,被尊為“黃鐘大呂”,我認為,這正反映着他的唱腔與适應了“時尚皮黃喊似雷”的“時尚”有關。同時平劇的形成,楚調(漢調)藝人從米應先到王洪貴、李六、直到餘叔岩的爺爺餘三勝等人都有所貢獻,因為他們先後将楚調傳入京都,楚調的唱腔、唱法都有可取之處,曾有“京師尚楚聲”的佳話。程長庚為了适應這種風尚,一方面于“湖廣調(楚調(漢調)的另一種稱呼)中精求是以調聲運氣之法”創成一種“聽之使人蕩氣娛神”的“京二黃”,我認為“京二黃”的問世,是平劇形成中兩大腔系的重要組成部分開始形成。

第三,從劇目看。優秀劇目不僅能造就一個演員,曆史上有很多演員都是通過他的代表作劇目而聞名的,同一個劇種的興衰也與它能否擁有一批受觀衆歡迎的劇目密不可分。昆曲後來之是以衰落,當然原因是有很多的,這裡不細說了,但其中之一,便是因它上演的劇目多屬于重于詞律的案頭作品,時代感差,生活氣息淡薄,很難使老百姓親近。故梅蘭芳先生曾說:“昆曲也有少數人在極力儲存,無奈戲曲的盛衰是要靠多數的觀衆來決定的”。即以梅先生自己為例,他的《洛神》、《黛玉葬花》,這些作為他代表性的劇目,縱然扮相俊美,服裝典雅,歌舞曼妙,曾給平劇舞台帶來過一絲新的氣息,并赢得文人雅士的擊節贊賞,但魯迅先生卻頗有微詞,他指出:“雅是雅了,但多數人看不懂,不要看,總覺得自己不配看了。”這就是說它離人民大衆太遠了,離人民需求遠了。然而作為一個具有群衆觀點的藝術家,梅蘭芳先生很快就改變了這種藝術傾向。日本帝國主義侵華期間,他以極大的愛國熱忱,編寫了《生死恨》、《抗金兵》等劇,波動了廣大觀衆的愛國心。可見劇目的命運是與觀衆、時代、社會聯系到一起的,古今一理。所謂“一出戲救活一個劇種”不是妄談。早在鹹豐前後,程長庚就深明這些道理,進而對劇目的改革在“适”字上大下功夫。

程長庚在“适”字上大下功夫,主要表現在他主持三慶班時以盧勝奎為主所創作的“大軸子”劇目,所謂“三慶的軸子”就是說明“軸子”是代表三慶班的特色。尤其是前面我提到的三國戲,三慶班的三國戲一般都是善惡分明,它不僅具有“漢賊不兩立,王業不偏安”的忠君思想,适合當時統治階級的胃口,往往被利用為“匡世道,正人心”的工具,而且老百姓對三國戲和三國戲中的人物那種忠貞不二,為“義”而死的品德非常推崇,又喜歡他們的超人智慧和絕群本領,對劇中正面人物那種磊落、坦蕩、正直無邪、嫉惡如仇的精神氣質,也欽佩崇拜之極。同時三慶的“軸子”,多系新排近事,通俗易懂,故事性強,連日接演的劇目。劇中是二黃、西皮兼用,突破了曲牌體的框框,廣大觀衆非常喜愛,同時又因三慶班進京之初演出也大多是民間小戲和一些故事情節不完善的單出折子戲,如高朗亭的代表作《傻子成親》雖然轟動一時,但畢竟觀衆看不出原由。是以,這些折子戲既滿足不了觀衆的要求,又影響演員技藝上的發揮。總之,三慶班的軸子,正是從觀衆欣賞的需求出發,根據《三國演義》中有關故事情節,依靠藝人自己,尤以盧勝奎為主,程長庚為上司,邊編邊演,終于成為故事完整、情節跌宕起伏,受到觀衆歡迎的大戲。這些大戲要求角色齊全,而且男性居多,進而不僅促進了生角唱功戲的發展,同時也大大改變了北平劇壇專重旦色的社會風氣。為鴉片戰争以後反映社會現實生活提供了有利條件,進而适應了時代潮流。

三、承與傳的關系

我所說的承與傳的關系,就是繼承傳統和培養傳人的關系。平劇由孕育、形成以緻鼎盛是三、四代人的功績。平劇創始者程長庚在徽劇基礎上,熔漢調、梆子、昆腔、弋陽腔等多種聲腔精華于一爐,通過舊材料的新綜合,終于使平劇應運而生的過程,也就是各劇種的衆多前輩積累的經驗和創造成的優良傳統。經過以程長庚為代表的一代藝術家卓有成效地消化、吸收,通過他們的藝術實踐建立起一套新秩序新規範的過程,而他們的傳人又擔負起各自的一份責任,依據自身的條件和心得體驗,納百家之長為己用,終使平劇呈現出多種流派、多種風格互相争勝的鼎盛局面。我認為,這就是平劇藝術發展的基本的脈絡軌迹。而且通過這條軌迹,可以觀照出程長庚對平劇藝術事業的形成、發展,在繼承傳統和培養傳人方面基本面貌的底色。

首先講繼承傳統。關于繼承傳統,魯迅先生說過:“新的藝術,沒有一種是無根無蒂突然發生的,總要承受以前的遺産”這就是說各種新藝術的産生都具有曆史繼承性。再說“傳統”,關于“傳統”,我國文藝理論家甘揚認為:它是流動于過去、現在、未來這整個時間性中的一段過程,而不是在過去就已凝成的一種實體,是以“傳統”的真正落腳點,恰恰是在“未來”,而不是在過去,是在永遠的制作之中。(見其《傳統、時間與未來》)。如達默爾也說:“傳統絕不隻是我們繼承得來的現成之物,而是我們把它生産出來的。”(見其《真實與方法》)。由此可見從發展中看傳統才有意義。繼承傳統,絕不是複制過去,而是要創造出過去未存在過的東西。根據史料記載,程長庚一貫重視傳統的繼承如:徽調本擅二黃,二黃以“安慶色藝最優”(《揚州畫舫錄》),同時首率三慶班入京的高朗亭,人們稱他為“二黃耆宿”等等,都深刻說明了二黃聲腔是徽調的優良傳統,後程長庚吸收漢調的唱腔、唱法,在徽調的基礎上,創造的新腔“京二黃”,無疑與上述二黃或者叫“初僅行于皖間”的二黃(《歌場識小錄》),已有質的不同,再以長庚所創“人辰”韻轍(見《菊部叢談》)為例。“人辰韻轍”,是在中州韻十幾個韻部的基礎上精簡而成的“十三轍”之一,“十三轍”形成也是平劇舞台語言“京音化”的重要标志。而且所創“人辰”韻轍,在《鳳鳴關》劇中的趙雲“請令表功”的大段唱詞,保留至今。這些都是過去戲曲聲腔領域中“未曾有過的東西”,是程長庚對傳統實行優化組合,使傳統以嶄新面貌再現的結果。這種優化組合,既有繼承,又有創新,相對舊傳統,已變成“不即不離,似相非相”,既不全相,又不全非的東西了。曆史證明,隻有這樣的東西,方能具有不可抗拒的生命力,國畫大師齊白石曾告誡我們:“學我者生,似我者死”學畫如此,學戲何嘗不是這樣!我認為這才是對待傳統的正确态度。

關于培養傳人的問題,一部青史殷鑒昭昭。中國戲曲體系的各個劇種,原都大同小異,且在一定曆史時期都曾産生過一些影響,但後來為何有則經久不衰,有則昙花一現。我以為戲曲是人創造的,一個劇種的興衰,實際上因人才的興衰而興衰。得人才者興,失人才者亡,千古真理。比如黃梅戲初在農村掙紮而生,本來也不是能登上大雅之堂的劇種,後能打入城市,直至成為全國很有影響力的劇種,就是因為出了丁老六潘澤海等一代藝術精華,事業幹将,且有表演藝術家嚴鳳英、王少舫和一批具有當代意識的新音樂工作者和劇作者加入,方可以《天仙配》、《女驸馬》等一批優秀劇目問世,使黃梅戲面目一新風靡全國。是以,作為“國粹”的平劇,形成以後,能發展,能鼎盛,更是由于平劇的第一代演員注重人才的建設,努力培養傳人的結果。

平劇第一代演員中培養傳人功績最大者,首推程長庚,因為程長庚不僅為平劇的第二代演員特别是“後三派”的形成作了許多努力,同時對平劇三、四代演員陣容的形成,都具有卓越的貢獻。

後三派譚鑫培、汪桂芬、孫菊仙三人,都因得到過程長庚的指點,而享有老生“後三傑”的稱譽。尤其是譚鑫培,16歲入京,拜長庚為師,後入三慶班,以武小生出演,因得長庚賞識,方常令其配演。但考慮他的嘴大,演武生難以成名,便指點他“如懸須于吻,則瑕疵盡掩,無異易容,要佐以歌喉,當無往不利”。(《伶史》)後來,譚鑫培遵囑,改為武老生,文武兼唱,或武戲文唱,并習武生,綜合“老三派”的表演精華,以及王九齡的唱功而自成一派,成為平劇成熟期的代表人物,老生表演藝術的一代宗師,都因得程賞識和指點而獲得如此成就。程長庚的賞識和指點,是譚鑫培藝術道路的重大轉折點。

汪桂芬,七歲學戲,因倒倉長期為長庚操琴,對其唱功、說白、台步、做派耳濡目染,心得獨多,後嗓音恢複,登台演劇時,所擅劇目、唱功、唱法、氣力彌滿,沉摯渾厚,尤其發音為腦後音者,都幾乎與程長庚無二。是以有說汪桂芬“一字一音,當可入人耳鼓,得程伶之遺音,當此以為正品”(《清代伶官傳》)。

孫菊仙,習武出身,也因其唱腔音調,得長庚賞識而屢勸菊仙改業,進入劇界,後經長庚授以秘訣,技藝日進。是以,不僅他的藝術風格與長庚無二,而且後任四喜班主,“管理法亦效長庚”,把長庚立身處世方法,作為他終身榜樣。長庚死後,有“伶聖”之稱的,僅他一人。

繼承汪桂芬、孫菊仙的技藝者,有汪笑侬。汪笑侬不僅吸收汪桂芬的唱腔、孫菊仙的唱法,并别創新腔自成一派,且以編劇著名,為平劇的成熟鼎盛,起了積極作用。

作為平劇的第二代演員,還有程長庚于憂亂時閉門授徒的楊月樓、簡三等。楊月樓于長庚死後,遵囑:“要與三慶班共始終”,接管三慶班十年,一如既往,為平劇事業的發展,竭盡心力,至死方止。

更重要的是程長庚為了實作“毋使廣陵散絕人間也”這一畢生的遠大抱負,他親手創辦了三慶科班(又名四箴堂科班),培養了如陳德霖、錢金福、王長林等這樣一批當時尚屬童伶的著名演員,對平劇三、四代演員的成長,平劇傳人的培養,有很大貢獻。陳德霖,習青衫,以唱功著名。昆曲《昭君出塞》、吹腔《奇雙會》,平劇《祭江》、《蘆花河》等,素為人稱道。年歲愈老,韻調愈高,竟稱絕唱。故《菊部叢談》說:“據渾于昆曲者謂,北方伶人中,昆曲字正腔圓,可稱穩練者,惟德霖一人而已”。由此可見,陳德霖在三慶科班得程長庚的教益實屬非淺。

由于陳德霖在藝術實踐中善于創新,将平劇青衣一行推到了一個新的境界,享有“青衣”泰鬥之美譽。授業于陳德霖門下的有王瑤卿、梅蘭芳、姜妙香……不下十人都名著一時,尤其是梅先生後來成為平劇鼎盛時期的傑出代表,享名中外;王瑤卿有“通天教主”之稱,他“不僅創造了花衫這個新的行當,為平劇旦角藝術的發展開拓了道路”(據馬少波先生的《平劇發展史》),而且培養了王惠芳、徐碧雲、張君秋等多種名旦二十餘人,為平劇的鼎盛提供了充足的人才資源。而這人才資源的本源,正是程長庚創辦三慶科班,并培養了陳德霖等這樣一批傳人的結果。培養傳人,實質上就是人才的培養。人才的盛衰是導緻戲曲劇種盛衰的根本要素之一。

1892年,陳德霖與王楞仙、譚鑫培等人,合資重建三慶班,王瑤卿也陸續在三慶班登台,于是三慶班在楊月樓死後又通過程長庚的傳人與觀衆見面了,實作了程長庚先生“毋使廣陵散絕人間也”的宿願。

繼承傳統和培養傳人是同一意義的兩個概念,二者不可偏頗,因為優良傳統是通過傳人代代相傳,繁衍不絕,生生不已。不能繼承傳統,事業便沒有良好的發展基礎,先天不足,不能興旺;不能培養傳人,事業發展便沒有後勁,走下坡路,最終失去未來和希望。是以我們必須高瞻遠矚,要抓好培養傳人之一承先啟後的工作。

通過對程長庚藝術生涯的簡單探讨,值得現在人學習的地方有很多:

作為一個演員,首先要培養高尚的道德情操,提高公德心素質,了解曆史,洞察人生,貼近生活,與人民的氣息相通,這樣才能更深刻地了解角色,塑造豐滿、飽受人民喜愛的舞台形象。

作為一個上司者,應該以身作則,知人善任,發揚藝術群體包括劇作者在内的協作精神,任何單純強調劇本作用或演員中心論者,都有很大的片面性。

作為一個戲曲藝術家必須在繼承優良傳統的基礎上不斷地變革創新,魯迅說:“依榜和模仿,都不能産生真藝術”。藝術風格創始人的桂冠,永遠屬于那些高瞻遠矚、勇于革新、善于進行藝術創造的人。藝術的發展顯然不像一隻鐘表永遠向前實作某種預定的律令,而是時時會有偶然性随機性因素出現。有鑒于此,作為藝術家必須保持清醒的頭腦,從種種偶然因素尋找規律,使戲劇藝術“必須讓人民接近”(托爾斯泰語)的前提下,變革發展,擔負起道德教化的職能。

今年是程長庚誕辰210周年,作為普通人,我們必須學習程長庚以身作則,平等待人的品德;作為藝術從業者,要學習他緊跟時代,為社會、為人民的需求服務的藝德,學習他一心集體,既尊重傳統,又勇于革新,并能聚才、用才、育才,善于發揮藝術群體作用的精神。這對振興平劇、弘揚民族優秀文化,以抵制外來不良文化的滲透與侵蝕,都有很大的現實意義,特别是在國際風雲變幻的今天,尤為必要。