“發現了一頭懷孕的恐龍?恐龍不是孵恐龍蛋嗎,也有胎生的?”

“是恐頭龍,不是恐龍!”

2017年2月14日下午,劉俊這樣一再向澎湃新聞(www.thepaper.cn)強調。

數小時後,2017年2月15日零時,他的一篇研究論文将在國際學術期刊《自然·通訊》(Nature Communications)上正式線上發表。這篇論文将公布一個令人驚訝的化石——一頭擁有超長脖子、體型巨大的恐頭龍,它的腹中包裹着一隻小恐頭龍。

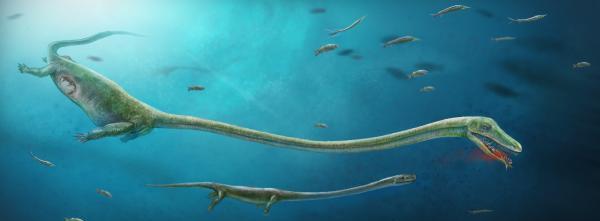

懷孕恐頭龍的複原圖。 本文圖檔均由劉俊提供。

“是吞食了一個同類,還是孕育了一個胎兒?”

六年前,當劉俊還是香港大學的博士研究所學生時,他也在思考這種種可能。無論是同類相食,抑或是胎生,任何一種假說被證明,都将是不同尋常的發現。

現在劉俊已經從香港大學畢業,在悉尼大學做完了博士後研究,到合肥工業大學資源與環境工程學院現任副教授。

這一化石發現于9年前,2008年。當時,成都地質礦産研究所張啟躍研究員及其團隊組織野外發掘,在雲南省曲靖市羅平縣的羅平國家地質公園采集到的。但化石包裹在石灰岩中,隻能看到一點點,想研究就得小心将化石剝離出來。

恐頭龍化石發掘現場。

恐頭龍生活在海洋中,它沒有腮,過一會兒就要浮上海面換氣。劉俊說,在成都地質礦産研究所的實驗室完成該化石的整體修理後,他非常激動。他發現,化石腹部包裹的小恐頭龍的軀幹整體指向母體的前方,但恐頭龍通過長脖子以伏擊方式吞食捕獵,如果是未消化的獵物,一般其頭部都朝後存留在恐頭龍體腔内。此外,母體恐頭龍化石以完全包裹的形式“保護”着小恐頭龍,不可能是化石重疊。

劉俊等研究人員還發現,恐頭龍胎兒的骨骼已經長成,且該化石中及周邊均未檢測到鈣質的蛋殼成分,而且脖子如此長,又生存在海洋中的恐頭龍難以上岸築巢孵化。

逐漸增多的線索,讓研究人員愈發肯定,恐頭龍以胎生的方式生殖。

這一化石距今2.45億年,“研究結果首次證明了胎生在初龍型動物中的存在。這一發現使得我們對初龍型動物生殖方式的了解從侏羅紀前推到了三疊紀,往前跨越了5千萬年”,劉俊說。

本研究發現的恐頭龍化石;放大的部分為胚胎骨骼;比例尺為10厘米。

談起恐頭龍與恐龍的差別,簡而言之,恐頭龍比恐龍更原始。

劉俊解釋說,恐頭龍出現得更早,它生活在三疊紀中期,而目前已有的證據顯示,恐龍出現在三疊紀晚期。恐頭龍屬于原龍,恐龍屬于初龍,二者共同構成了初龍型動物類群的一部分。

該論文稱,現在全世界大約三分之一的羊膜卵動物都是初龍型動物,鳥類當然是,而且占了大部分。

初龍型動物包含現存的鳄魚、鳥類,以及已經絕滅的恐龍和翼龍等爬行動物,目前約有超過一萬種現生種類。但是在初龍型動物這一類群中,胎生這種生殖方式從未被發現過,此前發現的,都是卵生(下蛋)。

劉俊等人的研究結果卻顯示,恐頭龍是胎生的。這颠覆了人們此前的認知。

既然恐頭龍是胎生的,那麼恐龍呢?

劉俊表示,目前尚未發現任何證據顯示恐龍有胎生的可能性。

那麼鳥類呢,為什麼都是下蛋、卵生,而沒有出現過胎生?

此前學術界存在多種假設,比如鳥類要飛翔,缺乏胎生所需要的生理結構,缺乏相應的自然選擇壓力等,但相關研究還沒有定論,還需要更進一步研究工作去探尋其機理。

該論文一位評審人評論稱,“這一非常重要的發現,重塑了我們對爬行動物生殖方式演化的了解,并将使學界目前的研究重心從對什麼因素限制了胎生在初龍型動物中的出現,轉移到探讨自然選擇在初龍型動物演化出胎生中所扮演的角色”。

此外,該研究通過對生物譜系的模拟,發現恐頭龍後代的性别由基因決定。但與恐頭龍關系最為密切的現生類群,包括龜類以及鳄魚,其後代的性别都是由外界環境溫度決定。這一差别也令研究人員驚訝。

劉俊等人認為,胎生和後代的性别基因決定機制,這兩者的結合,使得恐頭龍等動物得以成為海洋中的霸主。

該論文标題為《初龍型爬行動物的胎生》(Live birth in an archosauromorph reptile),劉俊為該論文的第一作者和通訊作者,其他四位研究者分别來自于美國蒙大拿州立大學、英國布裡斯托爾大學、澳洲悉尼大學以及昆士蘭大學。