一

不少人都認為,金庸的處女作《書劍恩仇錄》是模仿水浒傳寫的。水浒寫了梁山一百單八将,三十六天罡星,七十二地煞星。書劍整出了紅花會十四頭領,算是一個小型梁山英雄秀。

梁山好漢們都是結義兄弟,抱團取暖,堅如磐石,從來都是他們挖朝廷的牆角,從不曾被挖。紅花會一上來就滿員了,并沒有挖人牆角的事,但是也從來沒有被人挖走過牆角。

像梁山和紅花會這種黑幫組織顯然都是太過完美,沒有無間道,混什麼社會?對于紅花會的十四兄弟,有些人認為其中是有叛徒的,這個人就是千臂如來趙半山。到底有沒有道理呢?下面一起分析一下。

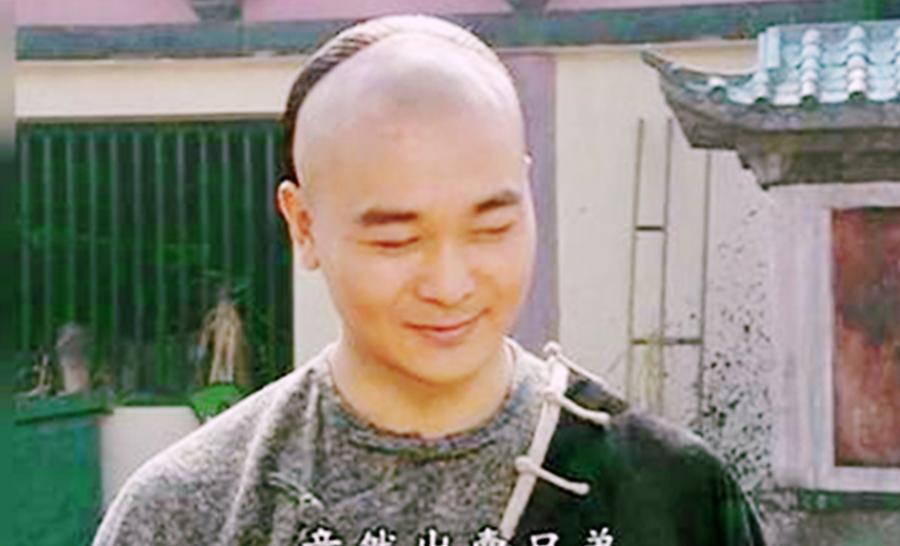

十四個人,為什麼單單盯上了趙半山呢?趙文卓版電視劇《書劍恩仇錄》就按捺不住,直接把趙半山定位成了内奸,他不僅背叛紅花會,還把文泰來打死了。是以,這個原本和藹可親的胖老頭突然變成了笑面虎。這麼改編也不是一點道理沒有。

趙半山師出溫州王氏太極門,履曆很亮眼。他雖然在紅花會坐上了第三把交椅,但是并不是創始成員,早前是在屠龍幫混,當時的隊友就是武當名宿陸菲青。這個屠龍幫幹的大事就是對抗清廷,最後不知道怎麼回事被朝廷幹趴下了。

屠龍幫集團破産倒閉後,其骨幹成員被朝廷全國通緝。陸菲青就吓的躲躲藏藏,最終在李可秀家裡做家教,以此隐迹藏形。趙半山卻更為神通廣大,他跳槽到紅花會,竟而混成了三把手,繼續其屠龍幫的事業,對抗清廷!

這裡面就可以說有一些存在某種問題或陰謀。焉知不是趙半山弄垮了屠龍幫,然後又盯上了紅花會?再有,在紅花會趙半山雖然排行第三,卻并不受于萬亭的重視。

排名第二的無塵比較暴躁沖動,于萬亭托付大事自然不會找無塵,但是也沒有去找趙半山,而是跳過趙半山,直接找了老四文泰來。這可以說是于萬亭對趙半山還是不夠信任。

二

還有一點可疑之處。西湖大比武,乾隆的手下龍駿也是一名暗器高手,他用毒蒺藜打傷陳家洛的書童心硯,使得心硯命在垂危。這時候同樣是暗器高手的趙半山并沒有直接主動站出來對戰龍駿,而是在徐天宏的呼喚下才下場比武。趙半山似乎有些心虛,在乾隆面前,他不敢讓主子丢了面子。

總之呢,把趙半山定義成“小内”似乎是能站得住的。不過還得從其他方面再看看。物以類聚,人以群分。趙半山的至交好友是陸菲青,兩人在屠龍幫就曾共事,後來在紅花會也是共同攜手。

陸菲青是一個極為精明的人,如果趙半山是個雙面人,陸菲青沒道理看不出來。如果趙半山是内奸,那他也不敢與陸菲青走那麼近了。

紅花會雖然不再喊“反清複明”的口号,但是明顯是與之前的天地會有着一脈相承的聯系。天地會号稱有十幾萬兄弟,遍布全國各地。正是因為其中出了叛徒,最終式微。作為後來者的紅花會自然會吸取教訓,在吸納成員上采取更為謹慎的态度。

像陸菲青和周仲英這樣的外援,出力不可謂不大,用心不可謂不多,但是紅花會并沒有立即将之納入會員之列。

據無塵道長的說法,紅花會上下有七萬兄弟。人員顯然要比天地會少很多,而且主要人員都在江南一帶,更加集約化管理。

相比天地會,紅花會吸納成員更為嚴格。如此謹慎的稽核,再加上人員不那麼分散,很容易糾察出問題成員。奸細想要混進來着實不易,即便混進來想要順利潛伏也是極為不易。

紅花會的間諜工作做的非常出色,他們不僅有輕松拿下乾隆的歌女玉如意,在李可秀的兵營隊伍裡也有不少紅花會成員。西湖對峙的時候,紅花會卧底在軍營中的成員突然現身,不僅乾隆吃驚,李可秀更是吓尿,自己帶的兵裡就有不少反賊,這還了得!

這次暴露身份的紅花會卧底僅僅是一部分,算得上是冰山一角。在江南一帶,紅花會說了算!

三

既然“卧底牌”打得這麼好,那麼反卧底的能力自然也不差。乾隆要想在紅花會中安插眼線,幾乎是不可能的,要想安插一個趙半山級别的可能更是非常之渺茫。

乾隆好大喜功,最愛面子,他如果真的有卧底在紅花會的高層,也不至于西湖對峙的時候氣的臉白,更不會在後面中了玉如意的圈套被俘虜到六和塔了。

乾隆根本看不清紅花會,而紅花會卻能在江南壓倒乾隆的勢力,這說明紅花會内部确實堅如磐石,根本就不可能有裂痕。

還是之前說的,紅花會十四名頭領就是小型的梁山英雄秀!而且紅花會裡面隻有聚義廳,沒有忠義堂,沒有天罡地煞的差別,有的隻是平等的兄弟姐妹。他們中原本沒有内奸,也不會産生内奸!趙半山還是做一個和藹可親的老頭比較好,後來在《飛狐外傳》中他跟胡斐成為忘年交,不正是一個老頑童嗎?

紅花會聚義廳雖然太過完美不現實,但是這畢竟是金庸三十多歲的時候創作的處女作,自然沒有後來《鹿鼎記》中寫天地會那麼老練精彩!青澀,也是一種美好,後來的修訂中,金庸不願意多加潤色,或許正是出于這種考慮。

(所有圖檔均來源于網絡)

堅持原創,感謝支援!

喜歡的朋友請點選添加關注~

#再讀金庸#