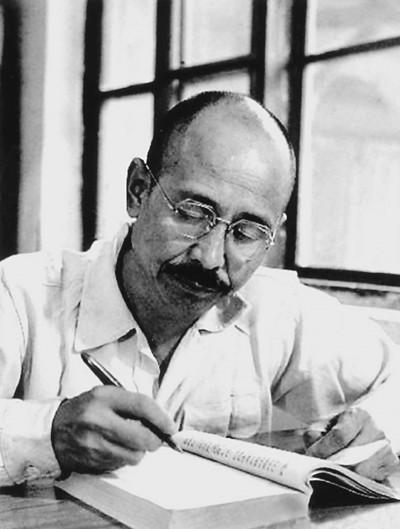

柳青在寫作 資料圖檔

柳青(前排左一)在與村民交談。資料圖檔

《創業史》1960年版 資料圖檔

【追光文學巨匠·紀念柳青誕辰105周年】

關于文學作品的評價問題,柳青曾明确表示,要“六十年一個單元”,六十年後還有人看,才說明作品是立得住、傳得開的。如今,距離《創業史》第一部發表已經整整60年了。60年間,時代不斷發展變遷,文學觀念也随之不斷調适,梳理中國當代文學的曆史程序,《創業史》仍是無法繞開的。

為了寫作這一部反映20世紀50年代中國社會深刻變革的長篇小說,柳青放棄在北京的工作,落戶陝西長安縣皇甫村,紮根14年。他和皇甫村村民一起,深度參與了如火如荼的社會主義實踐,走出了一條與人民一道前進的生活和創作的道路。

“黑夜開完會和衆人睡在一盤炕上”:在人民中實作對人民的書寫和讴歌

從北京傳回陝西,選擇一個地方長期落戶,對柳青而言,并不是偶然的選擇。從1943到1945年,他就有過比較充分的基層工作經驗。那時候,他還有些擔心下鄉駐村會影響寫作。但随着工作深入,他對如何看待生活和寫作之間的關系,對如何處理作品與時代、作品與人民生活之間的關系等,有了進一步的認識和了解。

這是柳青創作生涯中非常重要的“米脂三年”。在這期間,柳青撲下身子,一心要為老百姓做一些具體、管用的服務工作,包括如何寫介紹信、種棉花怎樣更科學、娃娃頭上長瘡該如何治療等。這些具體的經驗,不僅使柳青獲得豐富的寫作素材,也在更深層次上完成了個人觀念上的自我“改造”。有了情感轉變,于是“黑夜開完會和衆人睡在一盤炕上”,就“不嫌他們的汗臭,反好像一股香味”。柳青的“米脂三年”在文學上的主要成果是長篇小說《種谷記》。這部作品更為重要的意義,是柳青獲得了處理寫作和生活關系的一種重要經驗。

新中國成立後,柳青來到北京工作。經過充分考慮,他還是希望沉下身子,傾注全力,去書寫這個變革時代。在他看來,要完成這樣的宏大目标,選擇一個可以長期落戶的地方,像“米脂三年”一樣,充分參與具體的生活生産實踐,十分重要。

為了實作神聖的文學夢想,為了落筆時有充分的情感儲備,為了盡量摸透生活的内在規律,為了抵達更為廣闊的生活現場,柳青毅然揮别相對而言更為舒适的大都市,一頭紮進鄉村生活的海洋,在火熱的生活一線汲取營養、捕捉靈感、尋找素材,在生活之中完成對生活的提煉與升華,在人民之中實作對人民的書寫和讴歌。

經過一段時間實地考察,在泾陽、三原、高陵、戶縣等可供選擇的地方中,柳青定下長安縣作為落戶地點。柳青甫一落戶,很快就投入到具體的工作之中,完成了生活和寫作的又一次意義深遠的“轉變”。

主要人物有原型、故事有來由:讓作品為他人提供切實、科學、有效的參照

雖身在火熱生活的實踐,但柳青遲遲無法完成計劃中的一部作品,因為生活和創作不在一個頻次,難以對接上。對創作而言,現實生活總是在提供新的課題,召喚新的創造。有感于新的人物形象與新的偉大實踐,柳青索性放下手中的筆,跑到田間地頭,與普通勞動者一起參與具體生産與生活。他希望充分參與到一個互助組創立的全部過程。王曲公社皇甫村的王家斌引起柳青的注意。在與王家斌接觸之後,柳青很快就被這個“新人”身上所蘊含的新思想、新情感深深吸引。

圍繞王家斌,柳青在構思新的作品,他的創作靈感在重新開啟,那些曾經陷入僵局甚至被迫關閉的創作思路,正在漸次重新開放。

将王家斌基本确定為新作品的原型人物後,柳青接着在很長時間内,積極上司并充分參與王家斌互助組的建設當中。他幫助互助組制定生産計劃,勸返欲退出互助組的幾戶人家,為互助組的建設和進一步鞏固作出了實質性貢獻。也正是在這個過程中,那些後來活躍在《創業史》中的重要人物,帶着他們或新或舊的觀念和情感,逐漸出現在他的視野中。

他調動自己的視覺、聽覺、觸覺、味覺、嗅覺,感覺生活的本來面貌,并将之進行情感的熔鑄與藝術的釀造,于是作品有了新的氣象。他的筆不再幹涸,像是被注入了一股活水,汩汩而流。

《創業史》中的主要人物,幾乎都有原型。有的直接以某一個人物為原型,很多人則是雜取種種、合成一個的塑造方式。有意味的是,書中吸引衆多讀者的梁生寶和徐改霞戀愛的故事,卻和王家斌并無關系,那是一位名叫郭福娃的姑娘的故事。郭福娃生得漂亮,讀過書,唱過戲,嗓子壞掉以後回到農村,表現積極,當過村裡的團支部委員,還曾和一個名叫王來運的複員軍人談過戀愛。柳青和這兩個人相熟,極力撮合他們。孰料郭福娃的母親嫌王來運家貧,堅決反對二人結合。郭福娃經不住母親的“逼迫”,嫁于他人。對于這些年輕人的戀愛經曆,柳青是熟悉的,這使他在創作時,能準确把握青年男女的戀愛心理。

既然人物都有原型,作品中的生活故事所涉及的重要事件,大部分也真實不虛。那些給讀者留下深刻印象,且對于推動故事有重要價值的事件,像梁生寶買稻種、帶領大家進終南山割毛竹,嘗試水稻密植方法,牲口合槽等,都源于具體的生活實踐。這些事件也是互助合作過程中需要逐漸解決的重要問題。

柳青在人物故事的具體進展中,十分細緻地寫下這些事件的緣起、程序和結果,就是為了讓作品能夠為他人提供切實、科學、有效的參照。

《創業史》出版後,長安縣百姓尤其喜歡閱讀,還有很多基層幹部以《創業史》的觀念和方法作為指導,來處理他們所面對的具展現實問題。這或許也是柳青創作的重要目的。勞動群衆是以具體的生産生活勞動,推動社會進步。對于作家來說,他所寫下的作品,正是以這樣的方式,對現實生活産生實踐意義。

力求縮短表現手法與群衆化之間的距離:作品要讓人讀得懂

1960年,在拿到《創業史》第一部的16065元稿費後,柳青全部交給了王曲公社,原因無他:“國家養活我,我的稿費就應該給人民。”他還說:“我也是公社社員嘛,社員是體力勞動,收獲都交公社了,我是腦力勞動,收獲也應該歸于公社。”

這一筆稿費,先是為社裡創辦了農業機械廠,後來又改建為王曲醫院。這個事情不算複雜,卻十分明确地表現出了柳青對創作的了解——創作也是一種勞動,與土地上的勞動并無本質差別。這種對創作的了解,不僅影響柳青對寫作和時代、現實關系的了解,也影響到他對藝術創造的了解和實踐。

就在柳青為即将動筆的作品進行準備過程中,杜鵬程的《保衛延安》出版并廣受好評。在認真閱讀這部作品後,柳青認為,《保衛延安》的成功要點有二:“一個是杜鵬程始終生活在戰鬥中,小說是自己長期感受的總結和提煉,是以有激情;一個是寫作時間長,改寫次數多,作者一邊寫一邊讀了很多書,使寫作的過程變成了提高的過程。”這兩點,後來也成為他寫作《創業史》的重要經驗。

柳青說過,寫小說就像是一根扁擔,“一頭挑的是生活,一頭挑的是技巧”。為了讓那些虛拟人物都鮮活生動,柳青仔細揣摩恩格斯、高爾基關于人物塑造方式的理論,還悉心閱讀《紅樓夢》這樣的中國古典文學經典作品,從中擷取營養。他努力讓即便是文化水準較低的讀者,也能比較容易地從作品中了解他所要傳達的思想,“要使作品既深刻生動,又明白易懂,縮短表現手法與群衆化之間的距離”,是“我們藝術技巧方面的一個較大的問題”。因為藝術技巧的變化,出自作家自身的生活經驗。是不同的生活經驗,促使作家完成了個人藝術技巧的探索。

《創業史》第一部“使用了一種新的手法,即将作者的叙述與人物的内心獨白(心理描寫),糅在一起了。内心獨白未加引号,作為情節進展的行動部分;兩者都力求給讀者動的感覺”。這樣的叙述目的在于,“使作者叙述的文學語言和人物内心獨白的群衆語言,盡可能地接近和協調”。

不僅如此,他要詳細叙述在具體生活實踐中,人物心理如何與現實同步發展,要充分書寫“内”(心理活動)與“外”(觸發心理變化的外部事件)的交互相動關系。那些具體的生活實踐真實不虛,它們所激發的人物心理變化也便鮮活生動,讀來如在眼前。

《皇甫村的三年》中述及王家斌等上司的互助組的喜人成績,柳青以“燈塔,照耀着我們吧”來說明他們成功的典範意義。如今,柳青的文學遺産,以及他的生活和創作道路也如燈塔一般,照耀着生活和文學中的後來者,啟發他們去創造美好而敞亮的幸福生活,激勵他們去創造富有濃郁生活氣息和深厚人民情懷的優秀作品。

(作者:馬佳娜,機關:陝西師範大學新聞與傳播學院)