10月4号白岩松和李壽全兩位資深老炮在上海簡單生活節現場對談,很多人都遺憾沒能親自去現場觀摩他們的談話。

而守在電腦前看直播的我心情很複雜,因為話裡有太多的感悟值得咀嚼。對于台灣民歌,三十年過去了,新的問題伴随着新的頭腦出現,但在這幫老家夥的身上,總有些熠熠發光的東西吸引着你,曆久彌新。

對談的氣氛并不同于一個正式的專訪,而是像一個大大的書房,所有到場的人都是客人,有人滿腹疑惑,又人不吝賜教...

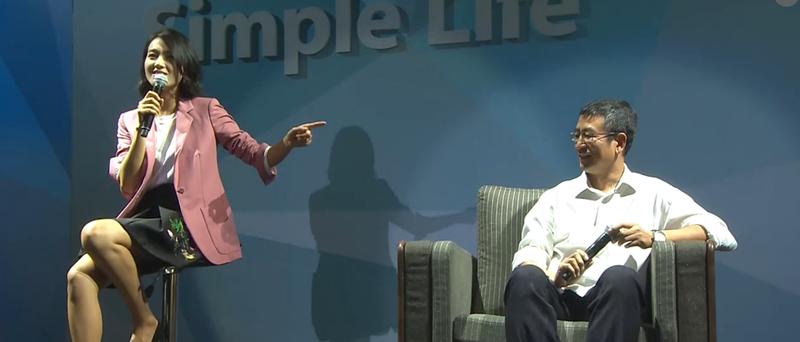

在主持人朱丹的簡單寒暄之後,白、李二人從容登台,風度翩翩。白岩松開玩笑說:“之是以我喜歡音樂還敢說,是因為我姓白,反正也是白說。”全場的氣氛也活躍起來,我知道,接下來的談話一定會很有意思。

是什麼造就了現在的你?

白岩松是一個健談的人,剛一就坐就打開了話匣子,他迫不及待地跟年輕觀衆介紹身邊這位藝術家,說他是《一場遊戲一場夢》、《搭錯車》的金牌制作人。

聊開了之後,他起大談自己的青春時代,還有那個時代裡影響自己的歌,其中一大部分都是八十年代的台灣民歌。

借着《8又二分之一》這張唱片出版三十年整的契機,他說:“我不敢想象,在我的生命曆程裡沒有音樂,起碼我不會坐在這兒。”

三十年是一個奇妙的緣分,白岩松提到的最多的一個詞是“感恩”。他直言不諱:“我絕不回到現在,因為現在的歌太難聽了!”

但這又是一件無可奈何的事情,朱丹打斷他,三十年前的歌仍被需要,但是因為現代的人已經沒有什麼可以聽的了,這确實是一件讓藝術創作者痛心的事情。

而作為一個創作者,李壽全表現得很泰然,他覺得,因為這個時代和三十年前不同了,那個時候沒有手機,沒有網際網路,唱歌、寫歌就是一間很自然而然的事情。

說把那個時代更純粹也好,說這個時代太喧嚣也罷,其實都無關對錯,而是關乎時代。

白岩松很清醒,他知道作品的品質的退步離不開市場的催化。是以他語氣堅毅地告訴在場觀衆:

現在大家聽一首新歌評價好不好聽,可能隻用半首歌的時間,創作者想方設法去滿足這個快餐的現狀。是以未來中國樂壇會出現什麼樣的作品,決定權不在音樂人手裡,而在于你們手裡!你們的需求将會塑造音樂。

其實白岩松真正感激的,不僅僅是三十年前彌足珍貴的藝術作品,更是這些貼近心靈的作品塑造了三十年後的他。

三十年前他十八歲,他第一次讀到了朦胧詩,他在勞工體育館聽到了崔健《一無所有》的呐喊,他看了人生中完整的一場世界杯球賽,他參加了第一次軍訓,讀到了第一本武俠小說...

今年四十八歲的他回首來時路,竟然發現:是那些不起眼的東西塑造了他。十八歲的時候你與什麼相逢,這些東西都會變成你生命裡不能磨滅的印記。

他語重心長地告訴下面的年輕觀衆:“十八歲做選擇的時候一定要慎重,不僅僅是給你一個姑娘這麼簡單...”

在一旁的李壽全也來了興緻,他坦言大學四年是認識自己最好的時候,就像自己,一個經濟系的學生跨行來做音樂。

在白岩松的強烈要求之下,自稱吉他”荒廢“很久了的他還是抄起一把箱琴,和全場大合唱了那首《張三的歌》。

在感受完畢之前,請别急着分享

一曲唱畢,發生了一件小插曲,白、李兩個人感歎着聽歌方式在這三十年裡發生了巨大的變化,這時作為主持人的朱丹直言:下面的觀衆在用手機聽歌。

因為,在台上唱歌的一刹那,其實很少有人專注于一起全場大合唱,而是用手機在錄,希望在第一時間發到朋友圈裡,希望所有人都知道自己和李壽全、白岩松在一起。

但是真正的問題是,我們究竟聽到了多少?我們總是着急于快點和别人分享,隻是在分享之前能不能讓自己先試着去感受,用心去體會。

為什麼八九十年代的歌會更耐聽,因為那個時候的錄音帶很貴,買來之後要聽上十遍、二十遍。白岩松把反複咀嚼才能會愛上的歌稱作“第二眼美女”。

他們自然而然地聊到了唱片文化,專輯時代正在死去,單曲時代正在走來,他們無不惋惜地發問:像《迷牆》、《搭錯車》的專輯,将來還會有嗎?

為流浪人寫的歌

《8又二分之一》是為流浪人寫的歌,意在唱出那個時代外地人在都市打拼的心境。而在這個時代,流浪又被賦予了不一樣的含義。

這個時代的人,既沒有“故鄉”也沒有“故居”,是以音樂能給我們的就是,在無力的現實中一種有效的逃離方法,這不就是流浪嗎?

隻不過曾經的“流浪”是樂觀的。而今天的“流浪”是認了命的...

如果漂流到一個荒島上,隻能帶一本書和一張唱片,你會帶什麼?

白岩松的回答是巴赫和《道德經》,李壽全的回答是《辭海》和舒伯特的未完成...

最後,有件事給我的印象特别深。有位觀衆發問,她覺得沖突的時代裡,自己的青春是辛苦的,并不知道該怎樣走下去。白岩松略微思考,微微一笑:“美女,沒有一代人的青春是容易的。”

每個時代都不容易,每個時代都會遇到每個時代的問題。三十年前李壽全和他們那代年輕人整天聚在一起琢磨着讓“民歌運動”的旋風席卷整個台灣島,白岩松那代學生在物質生活不甚充實的時代,在開放的大潮之下如饑似渴。

而我們這一代的年輕人卻整天困擾在買房或者買車的悖論裡,為了過得更踏實而囿于更小的格局。

但是,過得踏實點還叫青春嗎?