<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="2">

</h1>

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="8">(五)現實既無所不在,又難以接近:相信自己置身于影院之中?</h1>

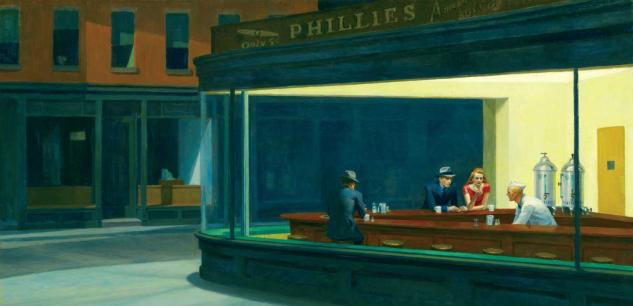

愛德華·霍普(1882~1967) 《夜 鷹》,又名《夜間徘徊的人》 布面油畫,84.1厘米×152.4厘米.芝加哥藝術研究院

酒吧前台延伸到畫面之外。走在人行道上,下班的腳步聲大得有些不自然。這城鎮如此幹淨,看起來仿佛電影布景,街道如同位于好萊塢電影廠内搭建起來的廢棄城鎮中。

這是紐約的格林威治大道。菲利斯(Phillies)酒吧也是真的。霍普住在附近時,可能經常來這裡。作者隻畫出了主體結構,現實的外殼,但是他加入了足夠現實的細節,讓我們相信這幅畫。我們确實懷有疑問,會暗自思忖:這真是曼哈頓的一角嗎?還是用紙牌重新做出來的?畫家僅僅借助日常生活的一些事物,而且它們都跟畫中人物有關聯。它們可能是演員需要用來充實角色的道具:對面商店中的收款機、酒吧圓凳、一些杯子還有香煙。沒什麼複雜的東西,隻是為了建立人物的性格,讓場景更真實。

《夜 鷹》,又名《夜間徘徊的人》(1942)

我們從旁邊走過,會想象自己是在一部電影裡面,這是一部黑白電影,顔色是後加上去的。對話都很簡短,就是交換幾個詞,頭都不用擡。我們對面的男人,手肘放在櫃台上,說話聽起來像是亨弗萊·鮑嘉吧。在他帽子的沉重陰影下,他的眼睛盯着前面的某個地方。塗抹了重重眼影的女人在看自己的指甲。他們彼此了解多少?也許他們剛剛相遇,沒有必要說話。再說,他們還能說些什麼呢?酒保在櫃台下找着什麼,随便應對幾個字。這些他早見識過了,而且遠不隻這些。

霍普的畫中充滿了順滑與光潔,似乎他的畫筆運轉之間,從未遇到任何障礙。一切井然有序,包括緘默和鮮亮的顔色。畫作表面毫無質感,充滿冷漠,感覺不到任何變化。沒有意料之外的事物,這讓觀者的眼光遊移,我們的眼睛會在色塊之間遊走。霍普的人物對我們和外部世界不感興趣,那個坐在酒吧裡、背對着我們的男人明确表現出這一點。他自成一隅,滿足于一個人坐着圓凳子,占着吧台較長的一邊,與其他飲者保持一定距離。

菲利斯酒吧整夜營業,它的窗戶透出耀眼的光,照亮對面的樓,試圖侵入商店裡面,在一扇窗内的牆上投射出三角形的光,但這光仍然避開着它觸碰的一切。在很多早期繪畫中,移動的自然光和燈的亮度會伴随我們的思路,暗示時間流逝,讓我們更靠近畫作觀察,同時這也是對藝術家的挑戰,他們必須抓住閃耀的光,還有它造成的細微差别。與這種傳統對比,霍普成功捕捉了電光源的純功能性的冷淡,這冷淡映射在建築物的輪廓線上。這種光沒有感情,傾瀉而下,一成不變,控制到位,像牙醫診所的光,照得皮膚表面慘白。

酒吧的内部裝潢讓街道沐浴在綠色之中,同時暈染了整幅畫作:人行道、商鋪和它空蕩蕩的櫥窗,甚至還有百葉窗,街區較高價的電梯大廈的住戶們因為炎熱讓它們開着。畫面構圖和裁切的方式讓我們無法看到第一層窗戶以上的地方,并令畫面的氛圍更加沉重。天空遙遙在上,完全看不到。蒼白的圖畫不讓任何東西透過,一絲風都不行。

我們可能産生這樣一種幻覺:如果我們在這幅畫前——這棟建築前——待的時間太長,會發生某些事情——鬼鬼祟祟的影子現身在某個視窗,出現另一個過路人,或是酒吧裡發生什麼。

但是沒有,這幅畫依舊是令人絕望般的單調,一點點異常都沒有。看起來一切都那麼簡單,簡單到極緻。而且我們也永遠不會去這個表象世界之外冒險。霍普的畫有着陷阱般的功效,在觀者中創造出期待,邀請我們想象:既然存在這樣的虛空,就會有東西來填補它。他提供了場景和人物,但從不給劇情。仿佛他給自己安排了一個知道自己絕不會出席的會議。就是在這之中,隐藏着畫作的價值:隻要我們開始想,這圖像是一種欺騙,而且比它看起來更無趣,我們就明确了解了霍普藝術的構成特點。他真正的主題超越了任何純描繪性質的事物,是要表達一種占據了賞畫者的幻滅感。我們也進入沉默之中,這沉默淹沒了酒吧裡刺眼的燈光下的其他人;能替代街道的黑暗的,也隻有那刺眼的燈光。在燈光下,夜間在街中行走的男人更顯得孤單。菲利斯酒吧實在沒什麼好看。或者說,即使有的話,最好不過,也是另一種空虛。

如果我們試着要進去呢?但可能已經錯過入口了,現在找不到入口。在這慢鏡頭般的圖像中,霍普成功地誘我們深入。我們常常在夜晚感到疲倦,畫作利用了這一點。我們需要追溯自己的腳步,找到門。它會在哪裡?不值得這麼費力,已經太晚了,還是下次吧。

參考資訊

據說,霍普的這幅畫,靈感來自厄内斯特·海明威寫的小故事——《殺手們》。這個故事首次發表于1927年,講的是兩個雇傭槍手,他們在餐館中等待自己的目标,但此人沒有在當晚出現。十幾頁的故事,其整體的氣氛要比情節更重要,營造出宿命和冷漠之感。“亨利餐廳的門開了,進來兩個男人。他們坐在吧台前……”“我總忍不住去想,他在屋裡等着,知道自己要被幹掉。太糟糕了。”“哎,”喬治說,“你最好别這麼想。”

畫中男性人物的輪廓基于霍普自己,不過也很難說是自畫像。霍普的妻子,約瑟芬·尼維森,充當了畫中女性的模特,她在霍普其他很多作品中也是如此。

霍普是影院的忠實粉絲。“當我沒心情畫畫時,”他曾這麼說,“我會去電影院待上一星期甚至更長時間。”霍普的美學在很多方面都展現了好萊塢的世界:鏡頭般的裝置、用光的明顯對比、透視,這些都讓人想起運動中的錄影機、畫面電影膠片般的光滑質感和對空間的幾何運用。即便如此,也沒有什麼直接證據,能證明霍普有哪張畫直接指向某部電影。不過,他的圖像常常影響了電影行業,電影常借鑒他的畫中直線形的裝飾,因為很容易操作,還能産生空虛感,很容易營造出一種戲劇化的張力。

最着名的例子,是希區柯克1960年的《精神病患者》。其中重制了霍普1925年的作品《鐵路》中的房子。對霍普最近的響應,是在大衛·林奇(作品有《藍絲絨》、《雙峰》和《史崔特先生的故事》)和維姆·文德斯的作品中,後者的《終結暴力》一片中參考了《夜鷹》這幅畫。

霍普的現實主義手法直截了當,這屬于觀念史中更廣闊的趨勢,來源可追溯到美國藝術的起源。美國的繪畫,發端于17世紀荷蘭的新教傳統,兩個世紀後,仍然表現出它對日常生活的熱愛,以及對展現社會真實可信一面的渴望,是以十分注重細節。講求實際的觀察,并急于直接表現可見世界,這些都超越了藝術上相對抽象的考慮,最終展現為世俗化的藝術。其結果是,越老練的繪畫,就越接近客觀真實,其中沒有過多戲劇化情節或是明顯的感情表達。這樣的态度發展到極緻,必然會積聚出錯視畫般的效果,而這也是美國畫家在19世紀的追求之一。霍普避免引起錯覺的藝術手法,而是采取相對隔離的現實主義處理,也就是說,他不僅僅隻是一個以圖解的方式作畫的人。他的叙述方式不會欺騙觀察者,他會羅列事物,但不會玩弄我們:對他來說,現實既無所不在,又難以接近。