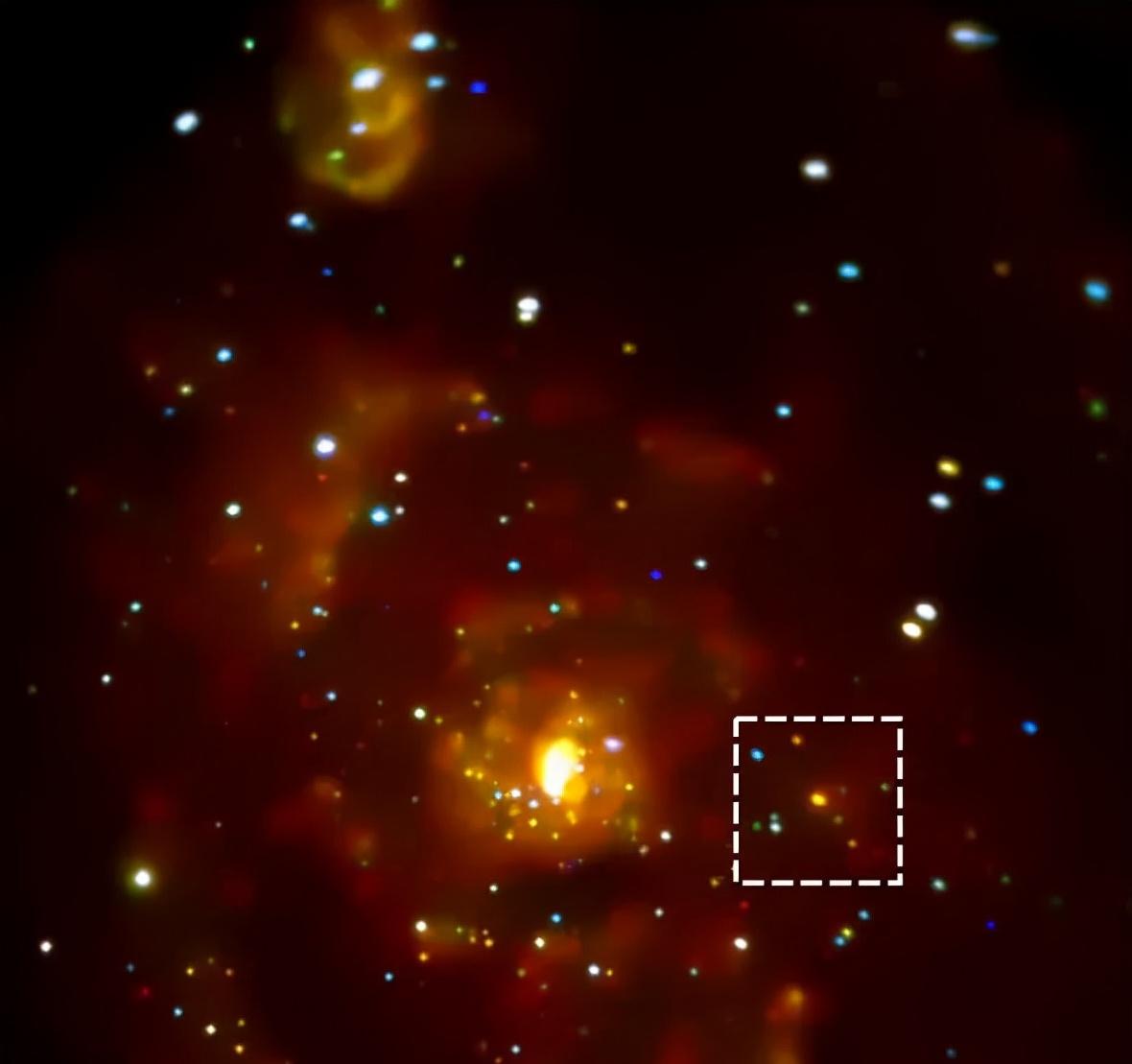

距離地球2800萬光年。

這顆行星在M51中的位置。Nature

去年有報道說科學家在銀河系外發現了行星,而最近這一發現以論文的形式正式發表在了《自然:天文學》雜志上。

這顆可能存在的行星位于旋渦星系M51内,圍繞一個黑洞或一顆中子星運作。這個黑洞或中子星擁有一顆品質為太陽20倍的近距離伴星,組成了一個名為M51-ULS-1的天體系統。可能存在的行星品質大約相當于太陽系裡的土星,其與宿主黑洞或中子星的距離則相當于土星和太陽距離的2倍。

天文學家是用錢德拉X射線太空望遠鏡發現這顆可能存在的行星的。他們使用的方法與通常用來尋找系外行星的“淩星法”相似。不同之處是,通常人們尋找系外行星時,是在恒星發出的可見光中尋找其亮度因受行星阻擋而發生的細微下跌;而發現這顆“河外行星”,天文學家是在目标黑洞或中子星發出的X射線中尋找其亮度的下跌。

黑洞或中子星如果有近距離伴星,就會攫取其伴星的物質。在這個過程中,它們的特定部位會發出X射線。因為産生X射線的範圍小,是以如果有行星在它和地球之間通過,就有可能完全阻擋掉這些X射線。這導緻它能夠産生比普通恒星明顯得多的淩星效果,且适于在更為遙遠的距離上進行觀測。

人類此前發現的系外行星都在銀河系内,它們中的大多數與太陽的距離在3000光年以内。而這顆行星距離地球有2800萬光年,完全處在了另一個量級上。

由于這顆行星圍繞運作的是一個黑洞或一顆中子星,它的經曆可能頗為動蕩。假定這個天體系統是它的“原生家庭”,那麼它至少已經經曆過一次近在咫尺的超新星爆發事件。而黑洞或中子星身邊的大品質伴星未來也會爆發成超新星,那時它還要被蹂躏一次。

雖然這一發現中存在一定的不确定性,比如其公轉周期可能是大約70年,是以天文學家實際上還沒能觀測到它的第二次淩星過程;但是這種遠距離探測系外行星的方法仍然具有開創性,可以為我們提供一種全新的方式,來探索位于銀河系以外,以及身處于各種奇特環境,比如黑洞周圍的行星。

哈勃太空望遠鏡拍攝的M51星系。NASA / ESA

參考

A possible planet candidate in an external galaxy detected through X-ray transit

https://www.nature.com/articles/s41550-021-01495-w