談及愛情,我們可以找很多美好的詞彙,但說起愛情的結果,恐怕隻是一聲歎息。

沒有哪段愛情是突然就結束的,愛情的分崩離析往往是由瑣碎的細節彙集起來的。用時髦的話來說,就是三觀不同。

在經曆了很多愛與恨和是與非之後,大多數人選擇獨自一人,不是不去愛,是害怕愛情結束之後的寂寞。

《十二夜》就是這樣一個寂寞的故事。

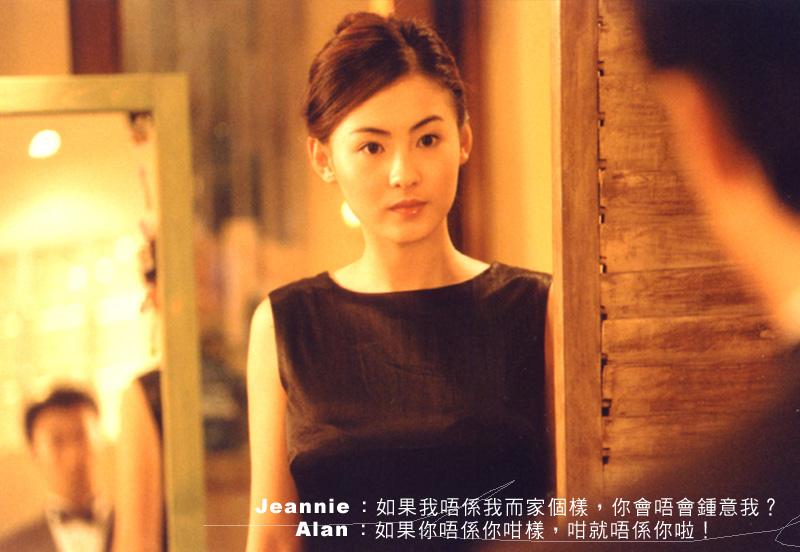

一次偶然,空姐Jeannie和工程師Alan相遇,一瞬間電光石火,之後便開始沉浸在愛情的熱鬧之中。

當激情成為愛情的注腳,那麼,激情退卻之後,剩下的隻有愛情空癟的皮囊。經曆了一番熱戀之後,Jeannie和Alan的沖突越來越多,就好像所有戀愛中的男女一樣,被世俗的瑣碎困擾着。

于是,愛情輸給了雞毛蒜皮。

這似乎是大多數愛情的結局,是以,看過這部電影之後,很多人都抱着悲觀的情緒,“這就是愛情最真實的樣子。”

可是,又不甘心一個人。告别一段戀情,依然會幻想着自己的意中人,某一天會踏着七彩祥雲來娶自己,忽然,一切又都釋懷了。

這或許是人的本性吧。

一方面害怕熱鬧之後的寂寞,一方面又對熱鬧趨之若鹜。

導演林愛華精準的把握到了男女情感的細微變化,用鏡頭捕捉着愛情的細枝末節,将其彙成一把熊熊燃燒的烈火,然後慢慢降火熄滅,留下一堆餘燼。

一段感情的“十二段”起伏。

用“十二夜”來描述一段愛情似乎有些誇張,但在這個快節奏的社會中,愛情本身就是速食産品,因為獲得太容易,分手也格外容易。

我曾見過一見鐘情之後就相許終身,也曾見過一瞬間就分崩離析。很難說這不是愛情,男男女女之間的事,本來就是毫無道理的。

“十二”帶有一點宿命的感覺,剛好是一個輪回,象征着愛情的“宿命”。

在電影《十二夜》中,“十二”剛好是一段愛情的結束,同樣也是另一段愛情的開始。

香港逼仄的空間和經濟壓力縮短了體驗愛情的時間,同時也放大了男女在相戀時存在的問題。林愛華用“十二夜”來講述愛情從開始到結束,在探讨兩性關系的同時,也對香港社會進行了輕描淡寫的諷刺。

愛情,說白了就是男女相處的問題,從這個角度來看《十二夜》,它更像是現代都市的愛情寓言,從這個“十二夜”到下個“十二夜”,輪回之中是永恒的寂寞。

愛情,總是容易引起共鳴的話題。

愛情是電影永恒的話題,它甚至比電影更加古老,甚至比電影更加複雜,這正是愛情的魅力。

愛情故事有兩種,一種是烏托邦式的愛情,另一種則是現實主義的愛情。

烏托邦式的愛情的确讓人向往,因為在這個世界中,除了“愛情”,一無所有。

而現實主義愛情,除了“愛情”什麼都有。

這麼說或許太極端,如果放在整個現實生活中,這并不誇張。

趨利避害是人的本能,就算暫時被愛情沖昏頭腦,夢醒之後,依然會看看腳下的土壤是否能開出鮮豔的玫瑰。

《十二夜》的結尾很有意思,空姐Jeannie在自省,工程師Alan卻已熟睡。

這大概就是男女之間沖突的核心。

林愛華,試圖用愛情來解剖社會。

愛情的形态和社會的發展總是有着密切的關系,木心曾寫過一首詩,《從前慢》:

從前的日色變得很慢/車、馬、郵件都慢/一生隻夠愛一個人

這樣的慢時光總是讓人懷念,寫一封情書,要很久才會抵達夫妻的手中。帶着等待的焦灼和期盼的雀躍,小心翼翼的維持着愛情。

而現在,一條短信,一個電話,一封郵件就可以開始一段愛情或者結束一段愛情,一切都太快了,快的有些荒誕,有些離奇。甚至還來不及傷心,就已經開始了新的戀情。

《十二夜》雖然是一個愛情故事,但其中的寂寞卻格外濃重,這個熱鬧的香港形成了強烈的對比,繁華之下,是一個個孤單的男女,看起來是一種殘酷的諷刺。

在香港璀璨炫目的夜色中,激情逐漸消褪,整座城市冷靜而克制,等待着結束,也等待着開始。

我常想,現在的一切都那麼容易得到,為什麼人們不願意在愛情上花些心思呢?

有人會說,害怕受到傷害。

我想大概不是因為害怕傷害,而是因為害怕熱鬧之後的寂寞。

人是群居的動物,就算不需要戀人,也需要别的什麼人。隻要是和人相處,必然就存在被傷害的可能,愛情更是如此。

不過,愛情最可怕的地方并不是傷害,而是在一場拼盡全力的愛情厮殺之後,空留一地寂寞和冷清,這是最難以面對的。

寂寞和孤獨不同,寂寞是從身體到靈魂的空虛,孤單隻是靈魂的遊蕩。

飲食男女,總是無法免俗,不過這并不重要,如果每一個懷抱都能消除寂寞,盡管隻是一瞬間,其實也是值得的。

或許不用“十二夜”,有些愛情,一眼就能看萬年。