谈及爱情,我们可以找很多美好的词汇,但说起爱情的结果,恐怕只是一声叹息。

没有哪段爱情是突然就结束的,爱情的分崩离析往往是由琐碎的细节汇集起来的。用时髦的话来说,就是三观不同。

在经历了很多爱与恨和是与非之后,大多数人选择独自一人,不是不去爱,是害怕爱情结束之后的寂寞。

《十二夜》就是这样一个寂寞的故事。

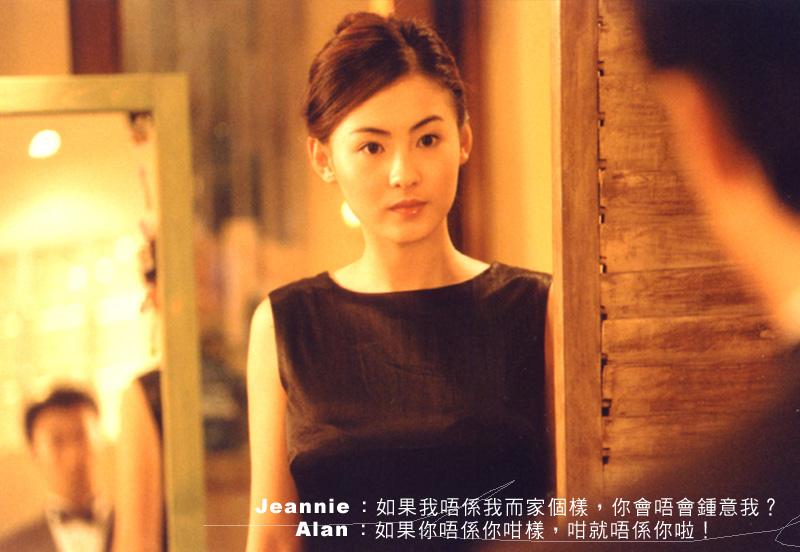

一次偶然,空姐Jeannie和工程师Alan相遇,一瞬间电光石火,之后便开始沉浸在爱情的热闹之中。

当激情成为爱情的注脚,那么,激情退却之后,剩下的只有爱情空瘪的皮囊。经历了一番热恋之后,Jeannie和Alan的矛盾越来越多,就好像所有恋爱中的男女一样,被世俗的琐碎困扰着。

于是,爱情输给了鸡毛蒜皮。

这似乎是大多数爱情的结局,所以,看过这部电影之后,很多人都抱着悲观的情绪,“这就是爱情最真实的样子。”

可是,又不甘心一个人。告别一段恋情,依然会幻想着自己的意中人,某一天会踏着七彩祥云来娶自己,忽然,一切又都释怀了。

这或许是人的本性吧。

一方面害怕热闹之后的寂寞,一方面又对热闹趋之若鹜。

导演林爱华精准的把握到了男女情感的细微变化,用镜头捕捉着爱情的细枝末节,将其汇成一把熊熊燃烧的烈火,然后慢慢降火熄灭,留下一堆余烬。

一段感情的“十二段”起伏。

用“十二夜”来描述一段爱情似乎有些夸张,但在这个快节奏的社会中,爱情本身就是速食产品,因为获得太容易,分手也格外容易。

我曾见过一见钟情之后就相许终身,也曾见过一瞬间就分崩离析。很难说这不是爱情,男男女女之间的事,本来就是毫无道理的。

“十二”带有一点宿命的感觉,刚好是一个轮回,象征着爱情的“宿命”。

在电影《十二夜》中,“十二”刚好是一段爱情的结束,同样也是另一段爱情的开始。

香港逼仄的空间和经济压力缩短了体验爱情的时间,同时也放大了男女在相恋时存在的问题。林爱华用“十二夜”来讲述爱情从开始到结束,在探讨两性关系的同时,也对香港社会进行了轻描淡写的讽刺。

爱情,说白了就是男女相处的问题,从这个角度来看《十二夜》,它更像是现代都市的爱情寓言,从这个“十二夜”到下个“十二夜”,轮回之中是永恒的寂寞。

爱情,总是容易引起共鸣的话题。

爱情是电影永恒的话题,它甚至比电影更加古老,甚至比电影更加复杂,这正是爱情的魅力。

爱情故事有两种,一种是乌托邦式的爱情,另一种则是现实主义的爱情。

乌托邦式的爱情的确让人向往,因为在这个世界中,除了“爱情”,一无所有。

而现实主义爱情,除了“爱情”什么都有。

这么说或许太极端,如果放在整个现实生活中,这并不夸张。

趋利避害是人的本能,就算暂时被爱情冲昏头脑,梦醒之后,依然会看看脚下的土壤是否能开出鲜艳的玫瑰。

《十二夜》的结尾很有意思,空姐Jeannie在自省,工程师Alan却已熟睡。

这大概就是男女之间矛盾的核心。

林爱华,试图用爱情来解剖社会。

爱情的形态和社会的发展总是有着密切的关系,木心曾写过一首诗,《从前慢》:

从前的日色变得很慢/车、马、邮件都慢/一生只够爱一个人

这样的慢时光总是让人怀念,写一封情书,要很久才会抵达爱人的手中。带着等待的焦灼和期盼的雀跃,小心翼翼的维持着爱情。

而现在,一条短信,一个电话,一封邮件就可以开始一段爱情或者结束一段爱情,一切都太快了,快的有些荒诞,有些离奇。甚至还来不及伤心,就已经开始了新的恋情。

《十二夜》虽然是一个爱情故事,但其中的寂寞却格外浓重,这个热闹的香港形成了强烈的对比,繁华之下,是一个个孤单的男女,看起来是一种残酷的讽刺。

在香港璀璨炫目的夜色中,激情逐渐消褪,整座城市冷静而克制,等待着结束,也等待着开始。

我常想,现在的一切都那么容易得到,为什么人们不愿意在爱情上花些心思呢?

有人会说,害怕受到伤害。

我想大概不是因为害怕伤害,而是因为害怕热闹之后的寂寞。

人是群居的动物,就算不需要恋人,也需要别的什么人。只要是和人相处,必然就存在被伤害的可能,爱情更是如此。

不过,爱情最可怕的地方并不是伤害,而是在一场拼尽全力的爱情厮杀之后,空留一地寂寞和冷清,这是最难以面对的。

寂寞和孤独不同,寂寞是从身体到灵魂的空虚,孤单只是灵魂的游荡。

饮食男女,总是无法免俗,不过这并不重要,如果每一个怀抱都能消除寂寞,尽管只是一瞬间,其实也是值得的。

或许不用“十二夜”,有些爱情,一眼就能看万年。