什麼是棟梁?棟—脊檩,梁—橫梁。整體就是托起整個殿宇的承重部分。

今天要聊的話題是有關承托中華民族文化傳承的那部分棟梁。梁思成先生絕對稱得上是這棟梁的重要一份子。借助“棟梁”這個展覽,不但可以深入了解這位棟梁之材,還可以領略天朝古建築的博大精深。

營造法式注釋(梁思成著)

好了我已經來到了棟梁展館的門口,有些迫不及待了。我沒有像以往看展覽那樣,按部就班的挨着順序看,而是先匆匆在展館之中轉了一圈,發現牆上的照片大都是梁先生各個時代生平。而我最關心的那些著作及手稿都集中擺放在展廳的中央。由于對梁先生的生平多少有些了解,尤其是他去各地考察的故事也是耳熟能詳。比如他在勘查山西佛宮寺的木塔時,如何為了翔實測繪塔刹的尺寸而不顧危險,在十冬臘月沿鐵索上攀。到今天我還能清楚的記得:應縣木塔的高度是67.31米。記住小數點後的兩位,完全是出于對梁先生的敬意。

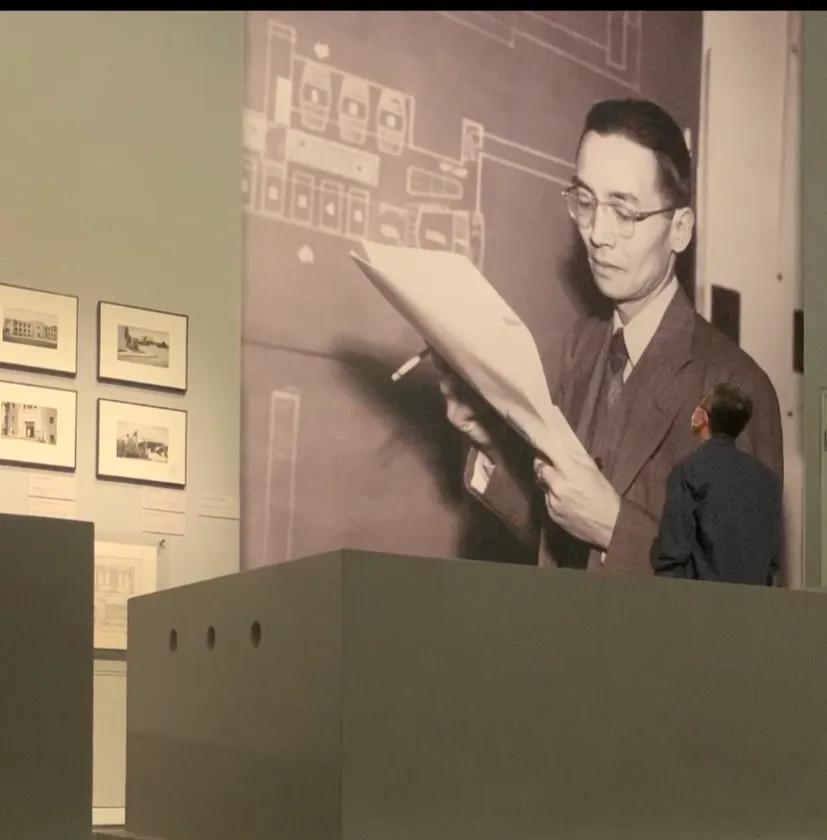

雖說對于手稿有所偏愛,但還是粗略的浏覽了牆上那些發黃的照片。有一幅梁思成與同學的合影吸引了我,那裡面竟然有孫立人以及周培源同框。也難怪,梁思成是何許人物啊,畢竟是公車上書發起人梁啟超之後,身邊當然不乏這些未來顯赫人物了。要不怎麼林長民(曆任國務院參議、内閣司法總長以及總統府外交委員會委員兼事務主任)的大小姐能看得上他呢。在這些照片中我還發現一張朱啟钤先生中年時的照片,他就是營造學社的發起人及資助人。宋代《營造法式》也是他在舊書堆中偶然發現,并安排重印才得以流傳的。否則可能時至今日我們都沒有一本系統描述我國古代建築的專著。是以我對朱先生也是敬重有加。

說到宋代這本《營造法式》,我再多說幾句。它的作者是宋代著名大作匠李戒。有人會問:“應該是宋代著名建築師吧?”真不是,因為那個時候還沒有這個稱謂,所有蓋房子的人都還屬于匠人,所謂“知識界”對建築還不是那麼關注,這可能也是儒家思想在其中起到主要影響吧。孔夫子曾曰過:“形而上學為道,形而下學為器。”老子的學說可能也是這個意思:“道可道,非常道。”這裡“常道”就是自然本來的規律,一旦“可道”,也就是說被人們用某種方法實作了,或證明了,那就不是常道了,或按孔子所說,就是匠人作器行為了。正因為以上原因,《營造法式》這本書自1103年出版以來并未受到知識界的青睐,這裡有宋朝在那之後不久就滅亡的原因,但最重要的原因還是建築師隻是匠人。不但是在中國如此,即便是在我們認知中重視科學發展的西方也是如此。早在兩千年前的古羅馬有位維特魯威寫過一本《建築十書》,這是一本被近代人都推崇的建築學專著。說維特魯威這個名字可能大家會陌生,但是達芬奇的名畫裡以大字形狀站在圈内的黃金分割形象肯定是深入人心了。那就是維特魯威。可就是這樣一本著作也是到了十五世紀才得以公開發行,之前都是手抄本。這樣一來,我國宋代大作匠李戒的《營造法式》到成為了世界上最早公開印刷發行的建築學專注了。李戒之是以能寫這本書,也是因為在他之前有太多的能工巧匠,他們也著有各類建築書籍。魯班咱就不提了,還有一位是與李戒同時代的喻皓,他曾著有一本《木經》,隻可惜這本書徹底失傳了,我們隻是從沈括的《夢溪筆談》中還能讀到隻言片語。喻皓有許多像魯班一樣的傳奇,其中一個就是他修建開寶寺斜塔的故事。我一提斜塔,諸位馬上就會聯想到比薩斜塔。但我要說,如果故事屬實,那比薩斜塔就弱爆了。比薩斜塔的原設計是正直樹立的,隻是因為沒有考慮到沉降的緣故,在建造的時候就傾斜了,而且到後來越來越斜。隻是他的鋼體結構居然還能承受這種傾斜使他成為了世界建築奇迹之一。而喻皓的開寶寺斜塔,雖然在建造時也是斜的,但他的設計就是如此。他的理由是開封這個地方經常刮強勁的西北風,他說吹上百年,自然會正過來。您不信,我信!因為我從《營造法式》看到了他的智慧,相信他的判斷。隻是很可惜,還未到百年,那塔就遭了雷擊燒毀了。也難怪,那是座木塔,不過現在開寶寺的塔還在,已經重修為磚塔,外面還貼了琉璃磚,被人稱為鐵塔。

故事講到這兒該言歸正傳了,現在大家知道梁思成所著的“《營造法式》注釋”是多麼珍貴了吧。當然沒有朱啟钤老先生,這一切都無從說起。

不過在介紹梁思成先生的著作及工作之前,我還得先花一點時間介紹一下《營造法式》到底說了些什麼。千萬别嫌我煩,今天聽完我的講述,再去看展覽應該心裡會多一層積澱。

《營造法式》首先介紹了建築的種類:什麼是宮,什麼是阙,何為亭、台、樓閣以及構成這些建築的必要元素,一如柱礎、鬥拱、平坐(觀景台)、柱、梁、椽、平綦、藻井……。

再有就是如何開始建造一座建築:取正(定方位)、定平(測量水準)、築基(打地基)等等。

然後還有一個部分是如何描述一座建築。注意!這個很重要!前面說過知識界對建築重視程度不夠,這樣一來,工匠們與知識界,亦或說是需求方的代言人之間缺乏一個溝通的平台。《營造法式》恰好彌補了這個空缺。一座建築如果是這樣描述:“歇山頂結構,面闊七間,進深五間,八架椽屋,中間是四椽栿,前後乳栿,身内雙柱,金箱鬥底,頂部施以平綦,諸如此類”工匠們心中已經明白了八九不離十了。如果再加上細節:“比如使用七鋪作鬥拱,用二等材、三層台基,加月台…….”這個工程的大模樣已經描繪完了。接下來的細節就是個性化的設計了:比如什麼樣的門窗,正脊以及垂脊上的裝飾,用什麼瓦。待這些定下來以後,就可以根據《營造法式》即刻算出建築的用料多少、工時多少進而算出總工程的費用。用工的計算非常詳盡,以至于可以區分軟木、硬木加工用時之差。包括搬運距離的費用也都一一記錄在案,在宋代可以做到這個程度實在超前。這樣一來首先是便于工程監理方對整個實施過程的監控,最重要的是,沒有人可以輕易的瞞報或是多報工程費用,有效地遏制了貪腐現象。在沒有這本書之前,難以想象官員們(需求方)是如何與工匠們溝通的。《營造法式》系統的規劃了項目的範圍、費用及實施時間。剛好對應了現代項目管理(PMP)的三大要素,即便是在現代也對項目實施有着實際意義!轉了這麼一大圈兒,真該說梁思成先生了!我希望還有人跟着一起在讀這文章,否則我就白費力氣了。

雖然《營造法式》有這許多精彩之處,可是在未經梁先生解讀之前,很少有人能夠讀懂書中所寫的那些術語,并且《營造法式》講的都是宋代建築的式樣,甚至大部分是唐朝的營造方法(這在後來的考察中得到了不同程度的印證)。目前我們能看到的唐代建築已經寥寥無幾(據說隻有三座半),連宋、遼、金的也是存數不多。梁思成先生得到這本書時,正在美國賓西法尼亞大學建築系學習。一次教授的提問刺傷了他本來就以殖民地心理不太強大的自信心。教授希望同學們介紹一下各自國家的古建築體系,這對梁思成來說是一個幾乎不可以完成的任務。因為此前沒有這樣的專著介紹我國古建體系以及發展脈絡。可想而知他在接到父親寄來的《營造法式》時,一定是如獲至寶。特别是之後他聽到日本同行在散布,中國境内已經沒有唐代以前的建築了,如果想看唐風建築,需要去日本。

梁思成先生正執血氣方剛,自此立下誓言,終身為之而奮鬥。回國後參加了朱啟钤先生主辦的營造學社。自上個世紀三十年代起,與各位同仁奔走于祖國各地。先後發現了獨樂寺(遼),華嚴寺(遼),應縣佛宮寺木塔(遼),晉祠(宋)以及那座震撼人心的唐代遺作:山西五台山佛光寺東大殿!這一系列發現為他日後的著作做好了堅實的背書。也讓這些珍貴的建築作品得以修繕保護至今。

正是從這些建築身上,梁思成先生參透了《營造法式》中寫道的各種術語,以及建築形式。并且他把所有相應的實物照片及測繪圖,配合原著的繪圖,一起用來解釋《營造法式》。使人一看便知。他的這一舉動,有着與馬丁路德把聖經譯成德語類似的功效。畢竟今天的人們本身對古文就有一層隔閡,再加之建築“黑話”攙在其中,基本與天書無二。

現在是俯下身來,跪讀梁先生手稿的時刻了。把手稿放置矮櫃之中或許就是主辦方的良苦用心,是我們每一個觀者不自覺的做出崇敬的舉動,我很認同這個做法。這裡我必須要提一下,清華美術博物館非常之用心,每一張手稿的打光,剛好适合拍照用光。我沒有研究他們是如何做到的,隻是覺得非常貼心,沒有任何反光。

在我俯下身來之後,我看到了許多熟悉的手繪圖,這些圖都被編輯在那本“《營造法式》注釋”中。隻是這些是原版及手稿,看上去更加清晰,而那些鉛筆所畫的手稿,我之前是沒有見過的。于是我一一将它們拍了下來,留作日後的參考資料。接下來我會介紹其中一些我認為有意思的插頁。

我在古建博物館作講解時,每每會遇到聽衆對鬥拱的構造及用途很感興趣。但是由于鬥拱隻是整體架構的一個部分,今天我們還是從整體架構講起為好。不過我答應,接下來會對鬥拱做一個介紹,這裡先賣個關子。[呲牙]

五脊殿案例

這是一座典型的五脊殿的正面結構圖,反映了這座建築的基本架構組成(由于要躲開玻璃的縫隙,是以拍的有些歪)。五脊殿到了清代 被稱為庑殿頂建築,是建築形式中規制最高的級别,現太和殿就是一座重檐五脊殿,那是最進階了。這隻是正面圖,其實要配以側面圖才能看得更加清晰。

獨樂寺山門

以下我們以一張獨樂寺山門的實際測繪圖為側面圖例。一般佛寺都是以山門作為開端的,山門說是門,其實是一間殿。獨樂寺山門是歇山頂,面闊三間,進深兩間,身内一排柱。前面說過身内雙柱是金箱鬥底。這個名字也很好聽,叫分心鬥底。從側面我們可以清楚的看到,山門是一座四架椽屋。(注:緊貼房瓦的那五根原木檩,兩根檩之間叫一架椽)記住這個概念很有用,以後等您家裡蓋起三間(面闊三間)大瓦房時要注意進深不要縮水。這裡還可以看到鬥拱的結構,獨樂寺山門宋代說法是六鋪作:兩杪一昂出三跳。在清代叫九踩(我個人很不喜歡這個說法)。

獨樂寺觀音閣

接下來這座建築就是獨樂寺的正殿觀音閣了,這次我們直接看側面圖。從右上角的小圖可以看出它是面闊五間,進深三間,八架椽屋,身内雙柱,典型的金箱鬥底,中央是四椽栿,前後乳栿(兩架椽梁的專屬稱謂),頂層是平梁,上接大叉手(類似唐代做法),并有附加蜀柱。二層有平坐可以登臨觀景,同時可與觀音對視。由于要擺放高大的觀音像,是以當心是中空的。這樣一來建築的結構就變得相對複雜得多。尤其是鬥拱部分。底層與頂層的鬥拱都是七鋪作,尤其頂層鬥拱采用的是兩杪兩昂,隔跳偷心的做法。這與五台山佛光寺東大殿的鬥拱幾乎一緻,隻是用材要小一号。

其他細節我就不在贅述,這裡隻想特别說明,梁思成先生的繪圖是如此精細,且全部是徒手繪制。

梁思成于獨樂寺門前

牆上還有一幅他在獨樂寺門前的香爐旁照的照片,回家後才發現這照片是殘破的,當時還以為是香爐損壞了。獨樂寺是他開啟古建尋訪之路的第一站,并且也是遼代建築的代表作之一。我不久前也沿着他的足迹拜訪過獨樂寺,由于有了對古建的深一層認識,再次進入獨樂寺時,怎一個激動可以形容。那次探訪整整一個下午,我在裡裡外外每一個視角觀察這座古寺。現在是疫情期間,寺内鮮有遊人,我才得以仔細觀察《營造法式》中提到的每一個細節。我看到了傳說中的影拱,插柱造的具體做法,裡轉鋪作的做法,側角的實際案例。甚至用手機的APP做了一些不太精細的測繪。(我曾經寫過兩篇有關獨樂寺的觀感,這裡小做推薦)

佛光寺正面

佛光寺側面

五台山佛光寺的東大殿,是我國唐代建築三座遺存,也是規模最大,儲存最完整的一座大殿。屬于教科書式的建築,他基本上解答了大部分《營造法式》裡介紹的建築元素、規制及理念。梁思成先生與林徽因發現他的時候剛好是1937年七月初,他們當時還不知道我天朝即将面臨一場空前危難。在經過了五六年的苦苦尋找之後,終于發現了這座隐于深山的古寺,徹底擺脫了日本人的謬論留下的心理陰影。他們一行人基本是在亢奮的情緒中完成了整個鑒定及測繪的,就連淑女型的林先生都上了房梁(有照片為證)。由于這座大殿的特殊性,作為忠粉的我對這座建築的各個細節已經是耳熟能詳了,如果早這裡展開叙述,那恐怕很難收場,還是把這個機會留給展館的講解員吧。大家可以在這裡練習着看一下他的基本結構,看懂這一間殿,基本沒有你看不懂的殿了。

首先它是庑殿頂(五脊殿),面闊七間,進深五間,八架椽屋,中間是四椽栿,前後配乳栿,身内雙柱,金箱鬥底槽結構。柱上鬥拱為七鋪作,兩杪兩昂出四跳,采用隔跳偷心造。這裡要說明一下,八鋪作出五跳為最高規制,目前在海内外唐宋遼金的建築中,還沒有發現八鋪作鬥拱。梁先生對佛光寺有一個描述“鬥拱雄大,出檐深遠。”由于唐代建築的屋檐比較平緩,兩邊的柱子又有所謂“生起”,轉角鋪作鬥拱顯得格外壯觀。真正印證了詩經中的描述“如鳥斯革,如翚斯飛。”具體說就是,看轉角鬥拱像鳥的翅膀展開的樣子,看整座建築屋頂,像一隻展翅的翚雉在飛翔。

說到這裡我想很多人對鬥拱的構造會很感興趣,我今天就鬥膽以我所知給大家做一個介紹。

柱頭鋪作鬥拱

圖中是一朵柱頂頭鋪作,當然還有補間鋪作和轉角鋪作兩種形式。我們今天隻介紹 最典型的柱頭鋪作。在介紹之前我們先要搞清楚幾個基本問題。

什麼是鬥拱?

鬥拱分為鬥和拱兩種元件,鬥因為形狀像一個量器“鬥”,是以得名。它的作用是給其上的拱一個穩定的支點。那什麼是拱呢?同樣也是因為形狀像一張弓,拱了起來,是以叫拱。有意思的事歐洲建築學也與這張弓有關系,Architecture 的詞根Arch就是弓的意思,也稱拱。簡單說就是“拱的技術”。扯遠了!

鬥拱的作用是什麼?

注意看3#部件,它的名字叫“撩檐枋”,它的作用從名字基本可以猜出幾分了,它是要撩起屋檐的那根枋(所有柱頭以下的方木都是枋,不是梁)。我們現在看到的這根柱子叫做檐柱,通常是砌在牆裡的。在他之外的房檐如果想要“深遠”,就需要一個有力的支撐,現在看似是撩檐枋在做這件事,但是撩檐枋是靠着整個一朵柱頭鋪作來支撐的。現在請記住這個答案:鬥拱的作用是支撐撩檐枋的,準确的說是将撩檐枋上的重量傳遞回柱頭!麻煩的是“撩檐枋”有時候又叫“撩風槫”,如果它是圓木的情況下。還有就是鬥拱還在其它一些場合使用,比如支撐平坐底部,還有就是插柱造的上層柱子如果有收分(向内縮)的話,也需要鬥拱來充當上柱與下柱的接口。

整組鬥拱中那個部件更重要?

其實都重要,但是我卻認為“華拱”最重要。這裡我們要解釋一下為什麼大作匠們給鬥拱定的機關是一“朵”,因為他們認為鬥拱像花一樣在柱頭綻放!在古代漢字裡,華就是花的意思。是以才有春華秋實、華燈、華蓋,當然華拱也就是“花拱”了。注意隻有向外跳的拱才叫“華拱”,它是整個鋪作可以開花的關鍵,是以我覺得才叫“華拱”,它們是被安置在進深方向的,而其它的拱,諸如漫拱、瓜拱、令拱都是在面寬方向。

當然“令拱”,也就是10#元件也很重要,它是最後托舉撩檐枋的那位。

接下來我們看看他們之間是如何打配合的:

A)首先是柱頭的栌鬥(20#)充當定盤星的角色,在它之上的是泥道拱,這東東以前是不受力的,因為在牆裡,最早确實是用泥巴做的。

B)然後要出跳了,或說是準備開花了。這是一個華拱(19#)

C)在華拱外部頂端接一個小鬥“互動鬥”(12#),因為他的上層是昂與瓜拱交叉擺放,有互動關系。

D)我們不管裡面的那些,先看開花這一路。現在說到“昂”(17#),所謂“昂”其實是華拱的變種,為的是可以調整出檐的角度。它也是開花那部分的,隻不過更像是鳥兒展開的羽毛,我們姑且稱它是展翅部分吧。上下兩昂之間還有個小鬥叫做散鬥。

E)到了這裡我要介紹一個重要概念(起碼我認為很重要),就是“計心”和“偷心”的概念。

先說“計心”:看華拱與下昂之間是連接配接有一個橫向的瓜拱托舉以增加結構的穩定性,跳頭接橫拱的做法就叫“計心造”。哎呀媽!累死我了!聽明白了嗎?

在看上下昂之間是沒有橫向瓜拱托舉的,這叫“偷心造”,一說偷,各位就明白了,偷工減料嘛,做一朵鬥拱實在廢料,适當剪裁是很必要的,當然要在建築穩固的前提下。

又是計心又是偷心的,您可能就明白了,為什麼杜甫形容那阿房宮是勾心鬥角了吧!

F)在昂之上又是一個互動鬥,它托起了“令拱”和“耍頭”,也有互動關系。前面說了“令拱”有重要任務,但耍頭是幹什麼的呢?耍嘛?聽着就沒大用,其實就是把那個空檔填實,久而久之又加上了一點裝飾作用。在清代建築裡看着還挺漂亮,有個新名字叫“螞蚱頭”。

好了就說到這兒吧,再多的您也不一定感興趣了。

最後我以最虔誠的形式在粘貼幾張梁先生的手繪圖樣,以及他的部分書稿。這些原件似曾相識,其實我根本就沒見過。隻是聽說梁先生南渡以後,将部分測繪檔案及照片存放在天津一間銀行裡。不幸的是當年發水,要不是朱啟钤以70歲的高齡前往搶救,我們今天就看不到這些原稿了。帶着水泡過的痕迹,這些原稿一定是那一批了。另外書稿中有些是蠅頭小楷寫就的,由此可見那個年代的學者之嚴謹。

(全文完)