趙汗青·劉欣華

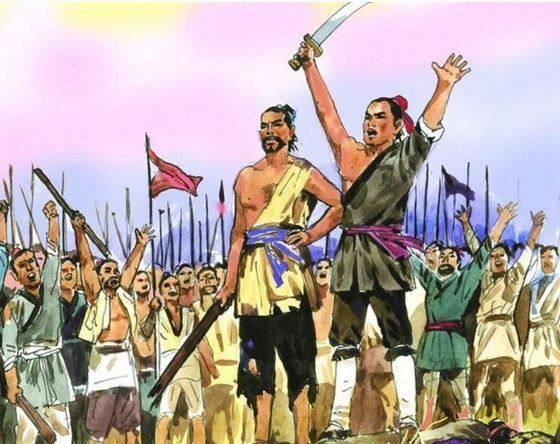

陳勝(?~前208年),秦末反秦起義軍領袖,字涉,陽城人,少年時為人做雇工,懷有大志。秦二世時被朝廷征發至漁陽戍守,在蕲縣大澤鄉遇雨失期,面對死刑威脅,毅然揭竿而起,并在陳縣建立張楚政權。後來在秦軍的鎮壓下,義軍失敗,陳勝被車夫莊賈殺害。

但陽城在哪裡?至今仍有争議。一曰今河南登封,一曰今河南商水,一曰今河南方城,一曰今安徽宿州。一個陳勝,四個故鄉。競争很激烈。這一點兒都不奇怪。連西門慶那樣的反面典型都有兩省三地為其故裡争得頭破血流,何況陳勝呢?

中國曆史上第一次農民大起義英雄的故裡究竟在哪裡?我想這個問題最有發言權的應該是司馬遷或陳勝本人。不過在時光機器沒有發明之前,恐怕誰也得不到最權威的答案。

既然沒有權威,後人又根據一些資料不斷解釋、解釋,再解釋,久而久之,四種陽城漸漸浮現出來。

三國時學者韋昭和唐代學者司馬貞、張守節等贊成“登封說”。司馬貞《索引》引韋昭雲:“陽城屬颍川郡。”大緻在今天的登封附近。範文瀾、呂振羽等采納此說。

據《大明一統志》鳳陽府古迹條下記載:“陽城,在宿州南,秦縣,陳勝生于此。”另據明弘治和清光緒年間的《宿州志》記載:“陽城,古地,在州東南,與蕲近。”“安徽說”似乎也不是沒有道理。

“方城說”贊成者的代表是譚其骧先生,譚先生在《陳勝鄉裡陽城考》一文中,主張陳勝故裡應該在今天河南方城縣境内。

而“商水說”的支援者,根據唐人顔師古在班固《漢書·陳勝傳》注中的說法,推斷陽城應屬汝南郡,故治在今河南商水縣境内。持這種論點的主要有郭沫若、周予同等人。

一個陽城,四個地方,都有自己的道理。

一、陳勝應是固鎮湖溝鎮陽城人。

如今,又有一種固鎮說——在宿州說的基礎上發展而來。

據安徽垓下研究會會長、學者丁玉群先生用了40年的時間考證:今安徽蚌埠市固鎮縣湖溝鎮原本屬宿州,一九六五年劃歸為固鎮縣。查宿州周圍無陽城,隻有湖溝附近有一陽城故址。《宿州志》有多處記載:“宿為泗水郡,置相縣、铚縣、符離縣、另置陽城縣”;“查宿地最著者,曰相、曰符離、曰铚......近于蕲縣為陽城,為庸城,為大澤鄉......”;“陽城,古地,在州東南,與蕲近,秦置陽城縣,陳勝生此”,甚至還具體指為“陽城即今湖溝”,其方位正是現在湖溝附近的古陽城遺址。

二、陳勝是楚人,而登封非楚地。

要弄清陳勝的裡籍,宜先從大處入手,确定為何國人,然後再詳細推查。根據史料,陳勝是楚人确定無疑。首先,起義前,他就制造了“大楚興,陳勝王”的輿論;起義時,立即稱“大楚”;接着,據陳以後,建立政權,号為“張楚”。很明顯,陳勝是以楚人自居,以複興楚國為号召的。其次,陳勝舉義,得到了楚人的擁護。陳地“三老、豪傑皆曰:’将軍身被堅執銳,伐無道,誅暴秦,複立楚國之社稷,功宜為王’。”如果陳勝不是楚人,絕不會“複立楚國”,而楚人也絕不會接受他為楚王的。再次,司馬遷也認為陳勝是“楚人”,他說:“秦既暴虐,楚人發難”,“天下之端,自涉發難”。這就等于發難者——楚人——陳涉。他在《李斯列傳》中還明确指出“楚戍卒陳勝、吳廣等乃作亂,起于山東”。又次,之是以司馬遷未明确記載陳勝是楚人,隻說“陽城人也”,就因為當時陳勝是楚人,陽城屬楚,是家喻戶曉、天下皆知的事實,無須贅言。正如他寫:“項籍者,下相人也”;“高祖,沛豐邑中陽裡人”的手法一緻。還有,秦官府也指認陳勝為楚人,趙高在二世面前進言:“楚盜陳勝等皆丞相傍縣之子”,即明白無誤地說陳勝是“楚”之“盜”也。至于“傍縣”,未必是鄰近之地,意在牽連李斯而已。另外,從方言也可以佐證陳勝是楚人。司馬遷說:“楚人謂多為夥,故天下傳之,夥涉為王,由陳涉始”。

由上可見陳勝确是楚人。而登封先屬鄭,後屬韓,自非楚地,那麼陳勝怎麼可能是那裡人呢?還有一個最重要的地理問題,即陳勝等“谪戍漁陽”,如果從登封出發,則應取捷徑直奔北方偏東而去,為什麼偏要舍近求遠,多走近千裡路,繞個大圈往東偏南方向來呢?在秦朝嚴峻刑法下,明知“失期當斬”,豈不是伸頭去送死嗎?這不僅在地理上說不通,于情理上更說不通!是以陳勝裡籍決不可能是登封陽城,而隻能是蕲之大澤鄉附近。多年來,随着關于陳勝裡籍讨論的展開,許多原來持“登封”說的人已意識到次說有誤而轉變觀點,由是可以将其排除矣!

三、其他幾說的根據不足。

排除了登封陽城之後,我們再逐一分析其它幾說。商水、方城、汝陰皆為楚地,首先具備了一個基本條件,但這三處秦時皆無陽城縣,是以,也難以成立。

商水——其陽城為侯國,乃漢宣帝時所封,戶數僅為千餘,後削為六百多戶,可見其地之狹小,根本不夠設縣之條件。況且侯國不等于縣,漢針“功大者食縣,小者食鄉亭”,其時的陽城最多為一鄉足矣。最主要的是漢宣帝時有陽城并不等于秦時有陽城,因為其時商水尚屬颍川,與登封之陽城同郡,怎麼可能在一個郡内設兩個陽城縣呢?

近年,又有人以商水有“扶蘇城”為由,言當年陳勝曾打着扶蘇的旗号起事,并稱其附近的陳莊仍多姓陳,說是陳勝故籍的一個重要發現。其實,這未免有些牽強附會,經不起推敲。須知:其一:“扶蘇城”并不是陽城。其二,陳勝起事時,隻是“詐稱公子扶蘇、項燕”詐者,假也,一時的政策權宜,怎能以假當真?其三,有何根據“扶蘇城”為陳勝所築?即使為陳勝所築又怎能斷定他為此處人?焉知不是後人為了紀念扶蘇所築或者是諧音,也可能是“扶疏城”、“浮書城”,“縛蘇城”或“服輸城”等。其四,陳姓為我國較大姓氏,分布遍于域中,如以此作為根據,豈非無稽?

方城——是根據《漢志》“南陽郡堵陽”條下有“莽曰陽城”之說而來。請注意,此地本為“堵陽”,而到新莽時,才被這個“改名癖”改為陽城的。至于《曹相國世家》中有關于“從南攻犨,與南陽守,戰陽城郭東,陷陳,攻宛”的記載,應結合其他史料來看。《高祖本紀》是這樣記載的:“戰洛陽東,軍不利,還至陽城,收軍中馬騎,與南陽守戰犨東,破之。”這裡就出現了地理方位問題:其一,犨乃今平頂山南,而方城之陽城在犨之後方。犨未攻下,怎麼可能又到了陽城?其二,當時劉邦兵力較少,不可能有分軍之舉。其三,其後的“陷陳”應如何了解?其中沖突甚多。是以,此陽城乃穎川之陽城,這樣其後才能“陷陳”。

至于汝陰,更是地無陽城,史少論述,民乏傳說,隻是有些史家的推測而已。而所謂“陳勝生于豫長于皖”之說,可能是因為吳廣的例子。因為吳廣是陽夏(今河南太康)人,為生計所迫流落到皖北一帶的;且與陳勝同為‘屯長’,同時舉義。其實,這種類比的說法難以立足,其中更多的是想當然。如果确是如此,則太史公亦應如記“禦史大夫韓安國者,梁成安人也,後徙睢陽”一樣為之記述的。是以,此論難以自圓其說。

四、楚地有陽城,陳勝即楚之陽城人。

《中國古今地名大辭典》中關于陽城的注釋有九處之多,其中之一為“春秋楚地,宋玉《登徒子好色賦》有‘惑陽城,迷下蔡,陽城、下蔡,二縣名,古之貴介公子所封’。可是楚地是有陽城的,而且與下蔡齊名,同為楚之縣邑。下蔡即今之安徽鳳台縣,而固鎮縣陽城距鳳台不過二百裡左右,當是此地無疑。不過,這個陽城在秦漢之際非複為縣,而楚時為縣應無意義。至于史料稱“秦時置縣”,應當廣義地認為包括秦統一之前,而不是始皇帝即帝位後的一、二十年間。

陳勝是楚之陽城人還可以從他舉義前後看出:(一)、陳勝等九百戍卒是從蕲縣附近地區征召的,在大澤鄉集中(“屯”含集中之義),這樣才能說通,而不是從河南登封過來。(二)、既然包括陳勝在内的戌卒多是附近人,故而熟悉當地風土人情,才能順利進行篝火狐鳴、魚腹丹書之事,得到包括蔔者、漁者在内的地方人士的配合和支援。(三)、秦制“五人一屯長”,可見屯長隻是一個班組長之類的小頭目。但陳勝起事時,一呼百應,“徒屬皆曰:‘敬受命’”說明他有着相當的号召力,得到了大家尤其是骨幹的支援。(四)、起義軍的骨幹中也多為皖北一帶人,如葛嬰、朱雞石為符離人,伍徐、宋留、董蹀等為锃人,丁疾為徐人,鄧宗為汝陰人,鄧說為陽城人,鄭布為取慮人等。(五)、陳勝起義到失敗,不過數月時間。他失利後便經下城父(今安徽亳州境内)向東退卻,目的還是退回陽城一帶。因為,這裡是他土生土長的地方,有着一定的群衆基礎。這與項羽失敗後退往江東的作法如出一轍,也是人之常情。

還有,登封、商水、方城、汝陰等地不僅關于陳勝的文獻記載甚少,有的根本沒有,即使有也或是三言兩語,一筆帶過;或是引用别說,語焉不詳;而且民間有關傳說也很少。即令吳廣的家鄉太康,雖然他遷徙外地,但關于他的傳說卻不少。難道河南人會厚此薄彼嗎?相反,在固鎮陽城和宿州蕲縣一帶,關于陳勝的有關遺迹卻比比皆是,如古陽城、古蕲縣、涉故台、雪姑墓、死鹿湖、隐王廟、篝火狐鳴祠、魚腹丹書灣、鐵棍陳、七十二連營地;傳說故事更是不勝枚舉。這正說明了作為陽城人的陳勝,其家鄉父老對于他“為天下倡”的壯舉和功勞是十分崇敬懷念的,故而曆代相傳,經久不絕。

五、 陽城今屬固鎮,但非谷陽城

宿州陽城說與固鎮陽城說最為接近,因為固鎮之陽城本屬宿州,故曆代史志均記為“宿州陽城”。郭沫若在《中國史稿》中也将宿州陽城列為一說:“陳勝生地陽城屬今何地,有四種不同說法,河南商水縣,河南登封縣東南,河南方城縣東,安徽宿縣湖溝一帶”。其時湖溝尚屬宿縣,未入固鎮。雖然郭老采取了“第一種說法”,即“商水說”,但并未提供更多有說服力的論據。已故宿州文化曆史學者馬道魁先生力主“宿州說”,他在提出“陽城在湖溝附近”為“最大可能性”的同時,又提出了“陽城系谷陽縣的誤記或誤傳”的第二種可能性。馬先生對曆史素有研究,尤其對宿州及附近地區的風物傳說更為熟悉,而且治學嚴謹,是一位令人尊敬的長者。我們認為:他的第一種觀點即“陽城在湖溝附近”是可取的,而第二種觀點值得商榷。馬先生還把古陽城誤認為是谷陽城,也是需要糾正的。

谷陽城與陽城自為兩地。谷陽為漢代縣治,以其城在谷水(今澥河)之陽而得名;後設陽平郡治,魏孝文帝太和年間置谷陽鎮,後又改置谷陽郡,隋複設谷陽縣,唐高宗顯慶元年縣廢。其遺址在今固鎮縣城之南,浍水之陰,城址面積約3平方公裡,為省重點文物保護機關。而陽城則在其西北十數公裡之處,湖溝街東,浍河南岸,遺址面積數萬平方米,南面平緩,北側陡峭,輪廓可辨,曾出土秦代文物。由于陽城建縣時間較短,故雖繁榮一時,以後便趨衰敗。現當地人稱其為“霸王城”,就是古之陽城,為陳勝出生之地。

至于陽城西北的浍河北岸,還有一古城遺址,現城廓無存,僅有土崗隆起。這裡應是古谷陽戍所在,《水經注》雲:“渙水又東經谷陽戍南,又東南經谷陽城北,右與解水會。”其方位正與此城址相符。

由此可見,在相距約20公裡左右的浍河(渙水)之濱,過去曾有三座古城,從上至下依次為谷陽戍、古陽城、谷陽城,次序分明,不應混淆。而谷陽城曾為郡縣治所,史書未載移治别處,與古陽城自是不得混為一談。

參考文獻:

《秦末農民戰争史略》

作者: 劉開揚

出版社: 商務印書館

印刷時間: 1959-04

《史記陳涉世家》

作者: 複旦大學曆史系

出版社: 複旦大學曆史系

出版時間: 1972

《中國史稿》第一.二冊

作者: 郭沫若

出版社: 人民出版社

出版時間: 1979

《漢書》

漢·班固 著;乙力 編譯

三秦出版社

2008-01

《淮南子兵略訓譯注》

作者: 祝融

出版社: 軍事科學出版社

印刷時間: 1992-11

《兩漢書訂補文獻彙編》商務印書館

原著;班固

出版社: 北京圖書館出版社