科舉制度在中國從誕生到消亡經曆了千年的曆史,它為封建社會曆朝曆代的統治階級選拔人力資源,建立人才梯隊提供了最重要的手段。科舉制度作為中國曆史及文化當中的重要一環也一直成為廣大學者的研究對象。國内各類博物館對科舉制度的記載及描述非常詳盡,但是能比較完整儲存相關曆史文物尤其是科舉考試試卷的卻不多,能儲存下來的狀元殿試考卷則更是鳳毛麟角。今天,橘皮就從親身遊覽的近百家國内博物館的文物中選取幾張殿試試卷與大家分享欣賞。

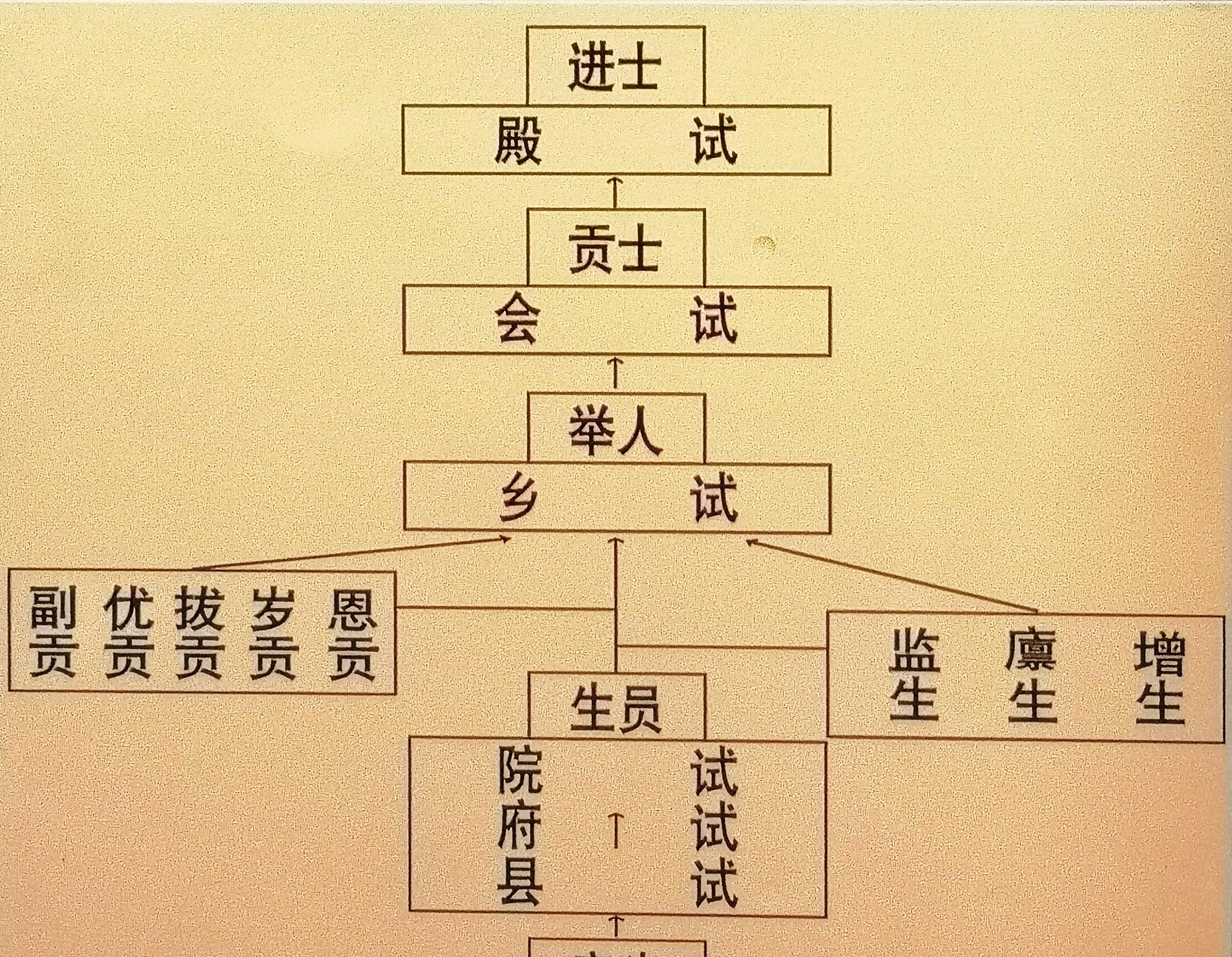

實拍國家博物館列舉的明清科舉考試流程表

首先,為更好欣賞殿試考卷,我們先來看看明清時代科舉考試的大緻流程,簡介一下明清科舉考試中最重要的三個關口:鄉試、會試與殿試

鄉試

簡單來說,鄉試就像世界杯足球賽在各大洲的預選賽,也是每三年舉行一次,(世界杯足球賽雖然是每四年一次,但是預選賽通常提前一年即開賽,是以橘皮認為也可以算作三年一次)。鄉試也叫“舉人考試”,有“推舉”人才的意思,橘皮認為“舉人”更有立德樹人的含義。鄉試基本在各省和京師順天府貢院舉行,主持鄉試的主考官都由皇帝任命,各省主考官正、副各一人,就像主裁判和助理裁判。鄉試後考入正榜的就稱為舉人。新科舉人經過覆試可以進入會試。

會試

會試一般在鄉試後第二年的春季舉行,是以也稱“春闱”。因為會試由朝廷禮部主持是以又稱為“禮闱”。通過會試成功再被提拔的舉人就被稱為貢士。因為是推薦給國家,貢獻給皇帝的人才是以叫做貢士。通過會試的貢士也需要覆試後才能參加最後的殿試。

實拍無錫博物院科舉塑像

殿試

殿試就好比世界杯決賽,決賽場地大都選在皇宮内。曆史上神秘的太和殿,保和殿等都曾是殿試的考試地點。殿試以皇帝親自主考的名義舉行。和皇帝一起閱卷和評分的官員被稱為讀卷大臣。這些讀卷大臣連同監考官等大概由八到十二人組成,也都由皇帝親自任命。殿試考題由讀卷大臣草拟,并最終由皇帝審閱標明。殿試考題是經嚴格保密的,洩露者都會被處以極刑。殿試設定當天日入時刻交卷,殿試大殿内較為昏暗,是以多點蠟燭以供照明。任何人都無權添置蠟燭以延長完成考試時間。以前有一部很熱門的電視劇《雍正王朝》中有個場景,雍正在殿試的大殿内親自秉燭,期望考生能盡快完成考題,愛才惜才之情顯露無疑,這也從側面比較真實再現了當時殿試的情景。

殿試後讀卷大臣會評出前十名考卷(隻認文章,不認姓名)随後由皇帝選出前三名成為一甲前三名,一甲前三名也就是狀元、榜眼、探花;後七名為二甲前七名。其餘的試卷由讀卷大臣标定名次。殿試以後對全國公布成績和名次的榜單就叫金榜,誰出現在金榜上就叫金榜題名。金榜題名是中國古代人生幾大巅峰體驗之一。

實拍南通博物苑乾隆欽此狀元匾額

以上說完了中國科舉考試的流程,接下來進入大家最感興趣的部分:殿試考卷

<h1 class="pgc-h-arrow-right">殿試考卷</h1>

殿試考卷一般會選用上好的白色宣紙,兩面為一折冊,每折冊可書寫十二行小楷。試卷第一折前半面需要寫上自己的履歷和祖上三代姓名。這就好比如今聯考試卷需要填寫準考證和身份證一樣。殿試試卷上禁止塗改、注釋、标點。這樣做一方面是考驗考生是否有靈活的思維和一氣呵成的書法功底,同時也是防止考生用不必要的試卷特征與讀卷大臣暗中協同作弊。根據馮夢龍三言中喻世明言的記載,明朝曾有一考生在殿試中因用了一個有争議的通假字而讓皇上最終忍痛割愛未能圈定該生作為狀元。雖然馮夢龍撰寫的是小說,但是他的描述卻真實反映了當時科舉場上的一種共識:在殿試中哪怕考生有一絲一毫的疏漏,甚至一個錯别字都會斷送考生十年寒窗的努力。

好了,接下來就請大家随橘皮一起去全國各大博物館欣賞一下各類珍貴的殿試考卷。本文所有圖檔均為橘皮在博物館現場實拍,請各位看官關注鼓勵為盼。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">首都博物館《清代康熙十九年殿試考卷》</h1>

實拍首都博物館清代康熙殿試考卷

讓我們首先走進北京首都博物館(國家二級博物館)。在成千上萬的曆史展品中,橘皮最終找到了這張清代康熙十九年(1754)的殿試考卷(現已經收藏于上海嘉定孔廟内)。從畫面中我們可以看出該殿試考卷隻是一張殘存試卷,而且多有破損之處。不過這張試卷來頭卻不小,第一甲第二名的朱批表明這是乾隆十九年僅次于狀元的榜眼試卷。而我們國内所有清代狀元卷都在解放前被運至台灣台北故宮博物院收藏,這張一甲第二名殿試考卷原本應該是大陸幸存殿試試卷中級别最高的那一類了。

橘皮查了一下康熙十九年那一年的狀元應該是江蘇常州人莊培因(狀元及第五年後便死在任上)。第二名榜眼則是上海嘉定人王鳴盛。這從試卷卷首的個人履歷中也可以依稀分辨出來。

王鳴盛參加殿試時33歲,成為榜眼後即被授予翰林編修,後來官至内閣學士兼任禮部侍郎。曆史上,王鳴盛38歲那年因納妾問題被禦史告狀而被降職。沒過三年,王鳴盛借故要為母親守孝而辭官回家從此不再複出。王鳴盛幼年被譽為神童,從17歲開始參加科舉考試,花了16年考取功名卻隻在任上5年不到便退隐。康熙十九年的狀元和榜眼都在五年内退出了曆史舞台讓人唏噓。

首都博物館一共對外展出了兩份殿試試卷,另一份則是大名鼎鼎的康有為在清朝光緒年間的一份殿試卷封(見下圖)。現在看來,相比康有為,王鳴盛雖然名不見經傳,但真的可以算是科舉場上的幸運兒了。康有為雖然聲名卓著,但是其科舉之路卻是艱難坎坷,慘不忍睹。康有為秀才考了三次,考舉人也就是考會試,居然考了七次。會試每三年一次,這就好比一支球隊單單為了踢進世界杯決賽圈就花了整整21年。而且從曆史文物上看到,康有為在光緒年間的殿試成績為二甲四十六名,顯然這個名次非皇帝欽點,而是讀卷大臣的評判。

實拍首都博物館康有為殿試考卷

離開首都博物館,接下來我們來到浙江省溫州博物館來看第二份儲存相對完好的殿試考卷。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">溫州博物館《清代光緒年間殿試考卷》</h1>

實拍溫州博物館殿試考卷

浙江溫州博物館(國家一級博物館)的這張試卷也是光緒年間的殿試卷。考生是當時頗有名望的浙東大儒、溫州三傑之一的陳黻宸。從試卷首折上可以看到陳黻宸是光緒29年(1903)年考中進士的。當時他的成績是二甲五十二名。雖然陳的考試成績相對而言也比較一般,但是這張殿試考卷收藏得卻較為完整。試卷騎縫封條上蓋有“彌封關防”的長印,禮部印章也清晰可見,可以說是國内博物館儲存較為完整的名人殿試考卷之一。

最後,讓我們走進青州博物館來見識一下當今世界上收藏最完整、年代最久遠的明代殿試狀元考卷

<h1 class="pgc-h-arrow-right">青州博物館《明萬曆趙秉忠殿試狀元卷》</h1>

首先請允許橘皮放一張青州博物館的照片以表示對該博物館的敬仰。青州博物館雖隻是一家縣級博物館,但是正因為該館收藏有明代萬曆年間狀元試卷而成為少數幾家國内縣級身份的國家一級博物館之一。

實拍青州博物館狀元殿試卷展櫃

實拍青州博物館鎮館之寶明代萬曆殿試狀元卷

上圖為狀元卷,是明代萬曆年間狀元趙秉忠的殿試考卷。該卷為22折冊頁,卷首有萬曆皇帝頂格朱批“第一甲第一名”,全文共2460字,是目前發現的我國明代殿試卷的唯一真迹。趙秉忠殿試卷不僅填補了明代宮廷檔案的一項空白,同時也是研究我國古代科舉制度的一份極為珍貴的資料。該殿試卷被定為國家一級文物,屬于青州博物館的鎮館之寶。前文橘皮曾經說到,解放前夕,大批珍貴文物被運送至台灣,其中就包括所有存世的清代狀元殿試卷,以至于解放後大陸其實在殿試狀元試卷館藏方面一直是個空白。而這項空白在解放後被青州博物館在民間收集中填補,而且由于青州博物館收藏的狀元卷為明代萬曆年間的試卷大大早于台北故宮博物院收藏的清代試卷,是以大陸博物館在科舉文物特别是殿試狀元試卷館藏這一領域後來居上,令台北故宮博物館院自歎弗如。

實拍青州博物館狀元卷細節

接下來我們來欣賞一下明代試卷細節。殿試卷共分為兩部分,第一部分是考生趙秉忠及其家族的履歷,此部分共占用四折開面。第一部分蓋有“禮部之印”四字方印,騎縫封條上也同時蓋有“彌封關防”的長印,顯示該試卷從頭至尾儲存非常完整,無任何缺損。有趣的是,這件國家一級文物曾經在九十年代被偷盜失蹤,後經公安機關全力偵破,使得國寶重獲新生而且絲毫未受損傷,這在當時也算是奇迹一樁。

趙秉忠(1573-1626)字季卿,青州益都鄭母人,明萬曆26年(1598年)在殿試中獲第一甲第一名進士狀元。随即便被皇上欽點入翰林院修撰。趙秉忠一生曾任侍讀學士、禮部侍郎,禮部尚書,可以說一路青雲。他也曾被讒言彈劾丢了官職。但最終被追任官複原職,追拜天子太保。趙秉忠不僅善于為官治政,還擅長書法篆刻。他小楷撰寫狀元卷,字迹行雲流水,揮灑自如,令人歎為觀止

明代萬曆26年狀元趙秉忠畫像

趙秉忠這位狀元出在青州,放在今天也許大家會感到有些詫異,但是若放在古時則順理成章。因為青州曾是古九州之一。當時青州無論在地理、宗教、文化、經濟等各方面的地位都非常重要。而明朝中期至清朝前期,青州的科舉更是到了鼎盛時期,人才輩出。

根據安緻遠在《青州遺聞》中的描述:“明末青郡鼎盛,跻位六卿者不下數十人,皆列第城中。流水接轸,盡來植棨之門,鶴蓋成蔭,無非鳴珂之裡。” 這段文字的意思是說,到了明朝末年,青州科舉鼎盛,曾經位列國家部一級或者相當于部一級的官員就不下數十人,他們的官邸分布在青州城内各處。載着各類官員的車輛如流水般湧來,一派人才濟濟的生動景象。

根據不完全統計,明朝一代青州就出了68位進士,清代出了25位進士而且出現了很多蟬聯甲第的科舉家族。例如,王氏一門三進士、劉氏一門四進士、馮氏一門五進士等等。是以看來,明朝的狀元殿試考卷能出在青州民間也就不足為奇了。

同時除了這件文物本身的珍貴以外,橘皮認為趙秉忠當初在考試時策論的觀點也可以說是頗具真知灼見。趙秉忠能在有限的時間内,較為全面闡述了明朝萬曆年間已經出現的種種社會沖突,并非常有膽識地提出了法治的觀點與理念。更為難得的是,今天當我們通讀這篇策論時,仍舊能深刻體會到趙秉忠當時發自内心的聲音。顯然趙秉忠不是為了作文而作文,而是在真誠地為萬曆皇帝獻計獻策,這無疑也是最終打動萬曆皇帝點下狀元的最大原因吧。

進而橘皮還想說說透過這件國寶所能發現的當時進入殿試的明代文人們的氣質和心理素質。設想一下,能在殿試那樣肅穆威嚴的皇家宮殿内,在皇帝及考官的注視下胸有成竹、不慌不忙地寫下洋洋灑灑2460言觀點鮮明的策論,而所寫書法不僅要工整秀麗還不能哪怕有一個錯字,試卷上不能粘上半點多餘的墨迹。如此的文化功底、書法功底、心理素質,又有幾人能具備?這背後浸潤了多少寒窗苦讀的艱辛與付出。

而青州博物館能擁有如此一件曠世國寶,橘皮真的對青州感到羨慕、愛護、高興。這裡也還有一個有趣的故事。青州博物館幾經努力最後通過向趙秉忠後人趙繼光先生募集到這件國寶後,學術界花了很長時間才确定了該文物的真僞,而負責鑒定此件國寶的國家博物館更是曾有意收藏該國寶。不過青州博物館出于各種原因最終還是婉言謝絕了這個要求,如今國家博物館也隻能收藏其複制品。

最後,橘皮用濰坊博物館鑄就的一幅24K金的狀元卷為大家再“解解饞”。其實橘皮最想說,願中國寶藏無論在哪都能祐我中華,助我國運,中華兒女在哪都能感到自信與自豪!看官,你說呢?

<h1 class="pgc-h-arrow-right">濰坊博物館館藏24k金趙秉忠狀元試卷</h1>

實拍濰坊博物館金裝狀元卷