<h1>李蘭頌:《李又然年譜【長編·節選】》 </h1>

<h1>1937年·丁醜(31歲)</h1>

4月,《獻給十二月黨》整首詩載《上海群眾》1937年第4期,署名:[俄羅斯]普式庚(普希金),譯者李又燃。其時,艾青向李又然贈詩《煤的對話——A-Y.R.》。

春,艾青作詩《煤的對話——A—Y.R.》,題注下寫道:“‘——A—Y.R.’‘給又然’”。這是艾青送給李又然的第二首詩。當年也是俄羅斯詩人普希金逝世100年,李又然譯普希金詩《獻給十二月黨》,經編注者考證:“經比對李又然翻譯普希金(普式庚)的詩作《獻給十二月黨》,同一時間艾青贈送李又然的詩作《煤的對話——A-Y.R.》:前者寫人——礦工,詩為四節;後者寫煤——拟人,詩有四問。看真版原件,1933年至1937年李又然散文、艾青詩的研究,最大的特點在于,二人意氣相投,寫作互相影響。這裡,僅以兩詩的第一和第四小節為例,便可以發現個中蘊含的“怒火”及其“爆發”所在——兩首詩,一首是翻譯,一首是創作,主題段落一緻,也在同一時間。”

5月26日,李家齊(李又然)緻羅曼·羅蘭第七封信(挂号信),自:中國上海福州路436号文化生活出版社俞福祚轉李家齊,至:(經西伯利亞)瑞士維爾奈夫奧爾迦别墅。信中向羅曼·羅蘭彙報近況并有所請求:

㈠在這四年裡,我寫了數篇散文和評論,并非毫無意義;熱心參加世界語和中國文字拉丁化的工作。

㈡幾位朋友光榮地被囚禁,我對他們始終忠誠不渝,我擔任過世界反戰委員會代表團翻譯之一。

㈢這裡最勇敢的“靈魂工程師”差不多全是魯迅的學生。魯迅在1936年10月19日去世,廣大群衆參加了他的葬禮。

㈣謝冰瑩通過我把她的《女兵自傳》寄贈給您,懇請先生複信給她以鼓勵。

㈤望不時給我寄點書刊,尤其是馬克思主義的“藝術科學”類。我将與所有懂得法文和世界語的朋友分享,一起閱讀。

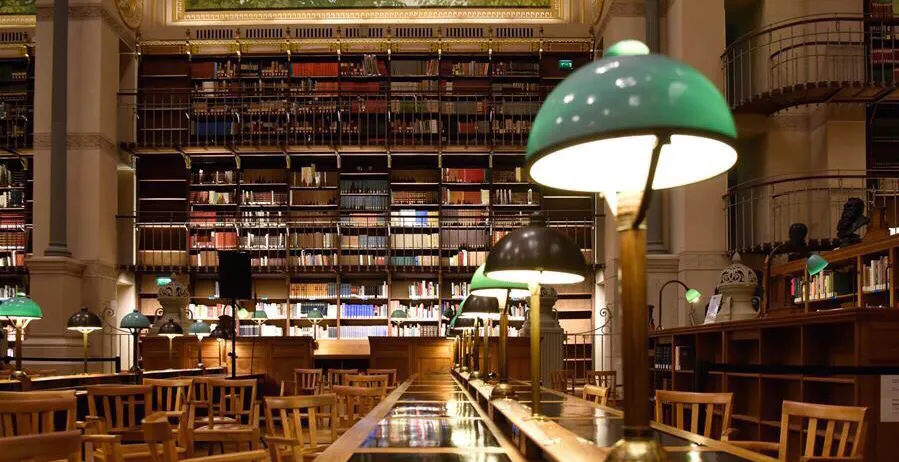

至此,李又然以法語本名LiChiaTsi(李家齊)寫給羅曼·羅蘭的七封信(二幀明信片,五封挂号信,兩封寫自回國後的慈溪、上海),這七封信的真迹現存法蘭西共和國國家圖書館黎希留分館手稿部。

6月10日,艾青于春季所作《煤的對話——A—Y.R.》一詩,載胡風主編的《工作與學習》叢刊(1937年6月10日第4期),初收《曠野<馬槽集>》。其中在《煤的對話》題注下寫道:“‘——A—Y.R.’‘給又然’”。

7月,李又然由上海将外甥葉琪冠帶至蘇州參加小升初考試,住蘇州草橋國中部教工宿舍。葉琪冠記得:“很快,大舅帶我回上海,進複旦實驗中學預初班住讀。孰料,八一三日寇進攻上海,該校則在交通大學後面華山路‘中國地界’一邊,附近淮海西路兩側已攔上鐵絲網、抛上裝甲車。無奈,我逃了回來。跟着父親、二舅暫時避入租界,轉天又逃難回到觀海衛。不久,大舅到蘇州料理工作,借路來到慈溪鄉間。日寇正面進攻上海,遭到我軍頑強抵抗,即企圖在金山衛登陸側面包抄。炮聲隆隆,危在旦夕,大舅堅決要帶我離家出走,遭到全家反對,天天大發脾氣。我父母決定,匆匆搬離,回河兜居住。很快,大舅也遠離慈溪——進而結束我一生中幾次與大舅的短暫相處。”

七、八月間,七七盧溝橋事變爆發,八一三淞滬會戰打響,全民族抗戰開始。李又然和全家人回鄉避難至觀海衛。至10月,李又然應艾青之約從慈溪觀海衛鎮赴金華畈田蔣村(艾青留下字條,說已先赴武漢),從此一别再未回過家鄉。

11月,艾青與妻子張竹如、妹妹蔣希華等一行六人從金華乘火車經南昌赴武漢。當時抗戰中心城市武漢已成了文化中心,許多作家雲集在武漢,胡風、田間、绀弩、蕭軍、蕭紅、端木蕻良⋯⋯後來江豐、李又然也來了。

12月28日,在武漢,艾青作詩《雪落在中國的土地上》;第二天,紛紛揚揚地下起了大雪,艾青對李又然說:“今天這場雪是為我下的。”李又然回答他:“你這個人自我中心太厲害了,連天都聽你指揮。”

其間,李又然在《大公報》上見到閻宗臨的署名和代名的文章,找到閻宗臨交流了兩個人分别以來的情況。

相關連結:

<h1>李又然:《關于名氣》 </h1>

我懷念着一位先生,他是教現代藝術思潮的。往往以談家常的輕快,他給我們先講一些正在巴黎預演或演過的戲劇、電影或首展,或是正在展覽的雕塑、擺設或繪畫,做執行個體,然後應用美學的原理原則到這些執行個體上,或者從這些執行個體裡闡揚美學的原理原則。我們就常常先聽了他的課再去看。至今,每當藝術欣賞上汲取到了一些領悟或喜悅,波瀾了的心驗的幸福,我總愉悅的思念起這位歐洲先生的。他那豐采、聲調、走相和不經意的修飾,都曆曆如在目前;我像剛聽了他的課一般親切。可是這位歐洲先生的姓名,不像歐洲那樣出名,我卻忘記了。

遺憾着自己的健忘,對不起先生,我卻期盼着藝術工作者們——尤其陷入在習作中的同志們:須注意他目印進人們心裡去的印象的深刻,少關切名氣的夙凋。沒有比蒼蠅更有名的;到處有熱天,到處有它們的聲音和足迹;飛近漂亮女人身邊的機會也比你更多,參加盛大宴會的機會也比你更多。你是寂寞的,我知道。——我又怎能知道。既然你沒有名氣,是以你實在太寂寞了。可是“蒼蠅拍”在和尚的手裡也不算是殺生的工具:提到的樂施吧。

是的,更有這類人,笑開嘴巴像一隻破鑼,見誰都說:“三保太監親口罵我忘八蛋”;是“三保太監”!有名氣的人,“親口”罵的,他恭喜自己;他就是為了要享受這一聲最依心的稱贊而做人的。而你,不是“三保太監”,一保也不是,隻是一個無名小卒,為鼓勵而給他以誠實的稱贊,雖然也是“親口”的,他倒代替感謝,說你在拍馬屁了;因為他知道:你是一個真的無名小卒,并非假的。但你也有權利知道:他是一個真的忘八蛋,并非假的。大家不假,都不吃虧。如果因為他笑,你心中為自己的無名而煩憂,說明黑人與黑人黑夜激戰了。

“隻覺無顔對俗人”麼?是的。是以當名氣從埋頭苦幹中自然的生長起來的時候,你也不必把自己掩抑像井水從井底下湧出,是勤勞動的果實。井裡應該有井水。掘井的人也應該喝井水。掘井的人是以驕傲:井水掘出來了。而即使像那為了井水而掘井,為名氣而埋頭苦幹,也很正派。但這“頭”究竟“埋”在那算了?真正埋在勤勞的工作裡了麼?還是隻埋在棉被裡或浮嚣的虛榮中呢?這是必須弄清楚的。

一個朋友講——一段笑話。說是有一個記性壞極的解差,他押解一名和尚去到充軍的遠方,開一片賬,每天發腳之前查一查:草帽一頂,枷一具,和尚一個,“我”一個。這和尚知道他是把他自己也像草帽一樣記在賬上的,怕像草帽一樣也會遺失。有一夜,等他一睡熟,就刨光他的頭,把枷鎖在他的頭上,逃走了。第二天起來,他查一查:草帽一頂,枷一具,都在;和尚呢?摸摸頭,刨得溜光,和尚也在;“我”呢?找來找去,“我”卻不知哪去了。他就到今天還在找尋他的“我”。

而我們在工作中,不要遺失自己;在名氣大小這類事情上,則是不必找來找去的,——管它“我哪裡去了?”吧。人間并不缺乏這樣的人:他們像書一樣的沒有聲音,也像書一樣心裡包含着聰明;他們散在遠遠的角落裡,也無聲的就近在你的身邊;是以,你并不寂寞,當你真正在埋頭苦幹着,是有人知道的。

有些人跑幾千裡去采一朵花——求名去。花比他的年齡更先凋。我們走在路上,則另有更大的目的。我們走在路上,天下雪了,就帶幾朵雪花歸家,不拂掉也算了。

羅曼·羅蘭先生五十多歲才出名,這不算是早。《論衡》作者漢朝王充一千(?)多年才出名;這也不算遲的⋯⋯。不苦幹才是遲啊。

藝術工作者的氣質的一面,就在于不關心名氣不名氣,——這才是灑脫,像我們那位歐洲先生那樣的。

我懷念着他。

敬愛着實至名歸的先生們——和同時代者們,我卻是,願望着我有更多的——像這位歐洲先生一樣的先生。

<h1>托爾斯泰在寫作中的場景速寫</h1>

<h1>李又然:《偉大的安慰者——紀念羅曼·羅蘭先生》 </h1>

一 與托爾斯泰的關系

先生在小小的時候,就把自己像一束花,投給莎士比亞——詩,尤其是音樂。當别的孩子還在作喧嚣的遊戲,先生已經領悟到從鋼琴的音調,建立起感覺的無限的世界。

晚年的托爾斯泰,說藝術是“廣大的敗德之門”,莎士比亞是第四流詩人和抄襲家,音樂是叫人忽視義務的享樂,樂聖貝多芬呢?肉欲主義者。

假如平常人發這種議論,聽見的又是同樣的人,那就什麼事情都不會發生。可是這是托爾斯泰在他的《藝術論》裡向全世界發的議論,而聽見的人之中又有青年羅曼·羅蘭,事情就顯得深刻而又嚴重。

“這個人(托翁)的至善、真實和絕對的爽直,在此道德混亂的流行狀态中”,先生告訴我們,“是我的正确的指導者。可是我從兒時起就酷愛藝術,尤其是音樂,可說是我的每天的食物⋯⋯”

這樣,将有一天被崇拜為“世界良心”的這位在當時還隻22歲的青年,痛苦起來。

怎樣好呢?這樣大的藝術家晚年偏偏攻擊藝術,藝術或托爾斯泰,兩個裡頭能有一個不真實?怎樣在托爾斯泰與貝多芬之間取得和諧?疏遠一個?二人都無上崇高。站在他們的中間麼?兩邊一樣近了,一樣遠了。放棄要以詩——尤其是音樂去安慰人的使命麼?音樂又是“比一切智慧和一切哲學更高的啟示”(貝多芬);“親愛的音樂”是“時代的歌和曆史的花”(羅曼·羅蘭)。

這樣的内心悲劇唯有最高貴的人才有。和這樣的個人痛苦成正比例的乃是萬人的幸福。狂熱的要向最有利于人類的事業獻身去,可是究竟怎樣行動起來才最有價值?怎樣好呢?彷徨着,困惑着,内心沖突着。獻身精神火一樣燒,事業前途渺茫。怎樣好呢?怎樣好呢?

最後,先生寫信給托爾斯泰訴說苦惱,托爾斯泰寫回信安慰。——這事情發生得那樣平靜,以緻有人會驚奇,以為我們誇張了,當我們說:這事情是聳立在我們人類進化史上的一塊壯麗的紀念碑。碑上刻着:

前進的人們,請讀了這碑文再走吧。

“親愛的兄弟,我收到你的第一封信了。它打動我的心。我是含淚讀它的。”耶司耶那·波麗亞那聖地1887年10月4日有名的回信,這樣開始。

“我收到你的第一封信了”,這實在是說:“我盼望你再來信,第二封,第三封,第四、五、六⋯⋯封!讓我們永遠通信吧,親愛的兄弟啊!”——好像立刻推開工作,奔出來迎接熱情而羞澀的年青的生客,猜到他擔心自己的拜訪會帶給主人以煩擾,就喊着說:“歡迎啊!最親切的款待屬于你!”

這個一切都往高處看的青年,意外收到回信已經是太感動,一生都要報謝的了,而這回信,又是長到三十八頁之多的很厚很重的一大包,托爾斯泰親筆寫來,那該花他老人多少時間和精力?看呀!世界文豪專為一個無名小卒用全力寫一篇完整的論文!

他思索。他起稿。他修改。他做大工作。他用清清秀秀的斜體字親筆謄清。他親手封起。他趕緊寄出還怕遲到。他含淚讀來信,他寫回信的時候還在被打動。他用法文寫,文法上有一點錯誤——從這錯誤,人應該看見:他比用俄文寫更辛苦。全世界這時候沒有别的了,在他;他一心隻想使他那遠方不相識的無助的兄弟不再苦惱。他感到是他自己為要提醒人們不可沉溺于藝術的享樂中,是以而發偏激的議論,遷怒于莎士比亞和貝多芬,才使這個認真的法國青年痛苦起來;他不安,他同情,他對藝術的态度就又溫和了吧?——當這封信一結束,一個新的紀元開始了。

羅曼·羅蘭寫信,托爾斯泰讀信,托爾斯泰寫回信,羅曼·羅蘭讀回信,以及後來,羅曼·羅蘭讀無數求助者的來信,并且一定答複、鼓勵、幫助、安慰他們,——這一對先生和學生的靈魂深處呀,我們怎麼說好呢?人類的語言文字一到這裡,怕是唯有讓位給沉默的感動了。我們隻能有幾分智慧就了解幾分,就像全世界開遍花,我們隻能看見視線所能及的。

啊!海面上的波濤已經如此雄壯,海底下的景象呢?海洋學家也還隻有初步知識。我們怎樣看得透——那在比海更大的心胸中起伏奔騰的一切大情感、大思想呢?

偉大的俄羅斯老人無比的仁慈、懇切,詳細說明他怎樣看藝術。他說:“真的科學及真的藝術的産物,是犧牲的産物,而不是物質利益的産物。”他說:“把人們結合起來的才有價值;為信心而犧牲的藝術家才是可貴的藝術家。真理的呼聲的先決條件絕不是愛藝術,卻是夫妻類。隻有充滿此種愛的人,才能希望他們永遠作為藝術家去做一切值得做的事情。”

這種藝術觀,我們接受它要像吃葡萄一樣:摘掉葡萄葉梗,皮和核都吐出;我們吸收滋養料。人用樹造屋,原始人也用石斧斬掉樹枝桠。“用什麼材料?”是重要的;可是更重要的,是“怎樣用材料?為誰而用?又誰用它?”國小生比中學生多削壞幾枝鉛筆;而在熟練勞工手裡,廢料少極,——廢料由原料變成,可以再變成原料!

開在懸崖上的花,整個大自然的威力——大雷、大雨、狂風、閃電⋯⋯都襲擊它,它卻遠比插在花瓶中的花更鮮豔,生命更長;因為它的根不是在水裡,它的根是深深地紮在泥土裡。——我們的泥土是馬克思列甯主義;讓我們先站穩根本立場,而後大膽吸取各種美好思想的精華。強大的探險隊,滿載珍異的寶物勝利歸來,再度出發探險。

真理的“先決條件絕不是愛藝術”,否認藝術至上,是珍貴的指導。“夫妻類”麼?那卻是抽象的人類愛了,早已衰老又危險。——若被有意要模糊階級意識的人所利用,更是健壯又陰險。

我們“夫妻民”。我們的藝術家充滿這種愛——夫妻民,活躍于毛澤東文藝思想的光輝中用聲音、用色彩⋯⋯去把革命的以及一切可能革命的人們結合起來,第一面向工農兵去做一切值得做的事情。文藝工作同志們:羅曼·羅蘭先生要我們偉大,你們就是他所歡喜的,因為你們就是他所希望的那種“做到偉大而不顯得偉大”的藝術家,也就是他的先生所贊美的“可貴的藝術家”,頂有價值,頂可愛。

再說,這種藝術觀,托爾斯泰在以前也許已經說起過;也許在托爾斯泰以前有人已經大緻相仿佛的提起過;寫信的青年自己隐約的想到過了也可能。——我是要說:影響先生一生的與其說是托爾斯泰回信中的理論,更應該說是托爾斯泰用全力給一個求助者寫回信的精神。

這種精神如同一粒谷種。我們不知這谷種原本生于何處:我們找不到感謝的最初的對象了。我們看見這谷種從寫《戰争與和平》的手裡極為榮幸地落在無邊寬廣的精神食糧的土地——羅曼·羅蘭的心裡,于是我們人類的文明程序愈加提高擴充起來,因為:

羅曼·羅蘭培養這谷種,收割起來,散播到無數的人的心上,再由這廣大的人群散播開去,散播開去,直到無窮、無窮、無窮⋯⋯

二 與受難者的關系

城市要繁榮,必須杜絕火災的發生;不幸的人亟須強有力的鼓舞。你安慰了一個心受創傷的人,他未必就能解救一座被圍的城,更沒有法子去壓服地震;但是他振作起來了,多少總會做一些有益的事吧。失去心的甯靜,感受不到被人愛——(“愛是了解”)你還能有遠大的計劃嗎?要抱起哭啼的孩子,要扶起跌倒在地的人。

懷抱着對托爾斯泰的感謝,偉大的通信者羅曼·羅蘭,伸出手來愛撫一切心的受難者。即使忙到了連那“永恒的開花節”——音樂史也不研究了(多少音樂界朋友們惋惜),這一支從嘈雜中整理出音的秩序——音樂來的手,是随時準備給不幸的人們以安慰的。與其說他們去找他,更應該說,是他在尋覓他們。“誰不是不幸的人呢,到底?”他這樣的問着,他就像“時間”本身一樣沒有休息的時間,總在為真正的永久和平工作着,總在竭力安慰着不幸的人們:“災難有絕對的價值,不幸是力量的源泉。”

我們知道有一個歐洲青年,自殺遇救,痛苦不堪,寫信給羅曼·羅蘭,先生幫助他、鼓勵他,加上他自己的努力,後來成為一個大作家。另一個遠東青年,落在窮困裡,一如不會遊泳的人掉在水裡了,先生一知道,立刻寄錢給他,同時托一位在巴黎的朋友随時就近照顧他。——時間匆促,不再舉例。

堅持你所認為真實的吧!這是先生對于求助者們普遍的訓示。做人不能唯一靠真實,但是第一要真實。真正的真實與純粹的真理之間雖說不像陽光射入敞開的視窗那樣毫無遮攔,可也不是障礙重重互不相通的呀!不知有多少人受先生的感動與影響走上了革命的路來。先生是橋,先生是燈塔。

從現代起直到永遠,每一個人,都直接或間接受着先生的好處;隻是有的人自己不覺得,仿佛睡熟的時候不知道在呼吸空氣那樣。我們每天早晨都醒來,前面有無數的明天,就因為在黑夜和睡眠中我們也在呼吸空氣的緣故。

全世界反法西斯的人民大衆及其優秀分子,在海洋上,在大陸上,在高山,在森林,在天空飛行中,在地下工作中,在大學講座上,在私人信劄裡,在編輯部,在播音台,在音樂中,在靜默中,而且在日記裡,在心底裡,——深深地,追悼先生,紀念先生。母親在教孩子發音:“羅曼·羅蘭”;在讓孩子觀看畫像:“羅曼·羅蘭”;在教導孩子長大要做這樣的一個人:“羅曼·羅蘭”。這個名字的音調無比地悅耳。“羅曼·羅蘭”——這是永恒的聲音。

再也不能看見先生了——但是先生到處存在着⋯⋯

<h1>丁玲:《為李又然同志的散文集寫幾句話》</h1>

我聽說過一個故事,說在“四人幫”得意的年代,有一位同志也湊上去了,準備歌功頌德,寫篇文章以示忠心。可惜遇到一點意外的事,文章還未脫稿,而10月6日那天,“四人幫”陷入汪洋大海,他卻脫險了,且還有了搖身一變的機會。真可謂塞翁未失馬,免禍又得福。世界上總有許多人是有福氣的。看來這種福也要費盡心機,得來不易。但另外有些人,總好像在窮愁中過日子,長年給人以窮愁潦倒的印象。我初見李又然同志時就有這種感覺。覺得他仿佛是陀思妥也夫斯基小說中的人物。現在也仍然覺得他掙紮一生,卻很少得志,意氣洋洋。他總是暗暗地為别人祝福,寂寞地過着自己的日子。他是一個善良的人,從沒有害人之心的人。是一個弱者,但也是一個強者。

我知道,我這樣說,李又然同志是不會同意的。他自己覺得,而且常常覺得他是一個站在高處的人,他不是一個受人憐憫的人,而是常常憐憫他人的人;他是一個自豪的人,他會覺得自己生活得很充實,很大方,很高傲。然而我總還覺得他需要同情,需要溫暖。他給過别人愛,給過别人同情,給過别人溫暖,然而他得到的卻是很少。(他一定又要反對我這樣說了。)胡考同志曾經稱他為“姑母”,意思是他像狄更斯小說中考柏菲爾的姑母。我以為這是恰當的比喻。可惜的是,這個姑母卻生在20世紀的中國,随着革命的程序,經曆了多次的運動,和災難的十年,他現在是癱了,病了,出不了門。他隻能從報紙期刊上關心着跟随着革命和新的、舊的朋友的蹤迹,踽踽前進,看着世态的多種變化,更深刻地體會着先聖先賢們給我們留下的許多至理名言。

但這隻是一方面。李又然同志确實年青過、忙碌過,生活得很充實。我記得大約是1941年,我們住在延安邊區文協的時候,他在女大教世界語,還兼女大業餘文學小組的輔導工作。有一天天剛亮,我站在窯洞外面,看見他急匆匆地往山下跑去。我問他:“李又然,這樣早你忙着到哪裡去?”他回答:“到女大去,昨天我給她們寫了一張牆報,半夜想起錯了一個字。好容易盼到天亮,這就趕去改正。”我說:“吃了早飯去也不遲啊!看你連臉也還沒洗。”他一邊繼續下山,一邊說:“那不行,那不行,那就晚了。她們也許一早就會去看牆報的。”後來他回來了,說牆報上的文章沒有錯字,隻是他以為錯了,他也并不後悔冤枉跑了一趟。

抗戰勝利後,他到了東北,在吉林大學任教。這個工作對他是非常合适的。聽同學們說他是一個很好的教員。詩人胡昭同志就曾得到他的教益不少。自然還有許多别的學生;而圍繞着李又然同志的,也有不少打心眼裡真的對他有深厚感情的人。不過我不十分知道罷了。

我過去,認為他的散文寫得很好,這次重讀50年代作家出版社為他出版的散文集《偉大的安慰者》,我還是感到很大的安慰。原來李又然同志還是一個很健康的人。他有健康的飽滿的熱情,愛祖國、夫妻民、愛共産黨、愛社會主義事業。他不隻具有菩薩心腸,不隻是一個“姑母”,而且是一個壯士,一個戰士。他的感情是一個戰士的感情。可惜後來他沒有得到繼續發揮的機運,他的身體也确實不很好了。他最近寫的回憶錄就未免有點顯得蒼老了。有些事也可能記得不那麼準确了。但他同艾青同志少年時代的交往,仍然是非常感動人的,是可以載入文學史冊的。

我對李又然同志可以說并不完全了解,但我仍坦然地說了一些我自己的片面的感覺。我願意向讀者介紹他的散文,也願意說出我對他的一點偏見。請作者和讀者指正。

<h1>1937年5月26日(挂号信)</h1>

敬愛的大師,

我每天都像兒子那樣恭敬地思念你。我希望永遠追随你的腳步前進。我隻看到道路在背後,前面一片荒土:道路跟在背後,如果不往前走,道路永遠不會出現。

但是,我的悔恨和無所作為,令我失去自尊心,變得遲鈍愚蠢。多少次在夜晚的黑暗中,我感到自己站在你的面前,垂下眼睛,不敢碰到你的目光,像一個教外人在忏悔。我别無他求!隻不過太拙于言辭。

我常常迫切渴望給你寫信,你曾經這般(1932年7月3日)親切鼓勵我:

“随時給我寫信!這樣會令我高興。我想通過你的眼睛,看見那邊發生的事,通過你,跟你那邊的同伴保持聯系。”

可是我的可憐法文,四年前傳回中國後,變得更可憐了。

大師,這四年我努力做了一些你會高興的事:我寫了數篇評論和散文,并非毫無意義;熱心參加世界語和中國文字拉丁化的工作;幾位朋友光榮地被囚禁,我對他們始終忠誠不渝;我擔任過世界反戰委員會代表團翻譯之一。(這裡有相當多年青人比我更認識法文。不過,我屬于懂得熟練應用的人⋯⋯)

大師,我去年夏天終于找到一份工作,由于我不把志向和職業分開,學生很愛我,像愛他們的兄長那樣。我在蘇州一間中學教社會科學兼圖書館館長。再過一個月,學期一結束,學校就不再聘用我。

好吧!結束就是開始⋯⋯但願我不缺少重新開始動蕩生活的力量!生活再一次打擊我,打得那麼沉重。不過,我以為接受鐵錘敲擊,就是在煉鋼,但願大師永遠将我當好孩子看待!

我的朋友謝冰瑩小姐,一個中國革命青年女兵作者,她把最新的作品送給大師,書名《女兵自傳》,作品滿溢坦率、爽直和朝氣。她要我緻信大師,表示她的深切敬意,并請大師親筆寫一封鼓勵信給她。

她去過日本,兩年(或三年)前,坐了幾個月監牢,因為和那裡的左派作家來往。她的身體很弱,幾乎要自殺,但仍然在奮鬥。她的母親不久前死于庸醫之手。

大師,望不時給我寄點書刊,尤其是馬克思主義的“藝術科學”類。我将與所有懂得法文和世界語的朋友分享,一起閱讀。我很喜歡這兩種語言的書籍,但是過去四年隻買了十來本,因為缺錢。大師,請賜我一本大作貝多芬的版本書,我隻有普通版。我曾經努力翻譯過,但沒有完成。

目前,這裡最勇敢的“靈魂工程師”差不多全是魯迅的學生。魯迅在1936年10月19日去世,廣大群衆參加了他的葬禮。

大師,我将繼續進修法文,以求做到寫信時沒有太大困難。

恭請大師福安!

[信中貼着一張李又然本人的頭像相片,剪切自一張集體生活照,下面寫着“一九二八年于西貢”幾個字;這是李又然在前往法國留學途中,與同船者一起的留影]