作者:星河在水

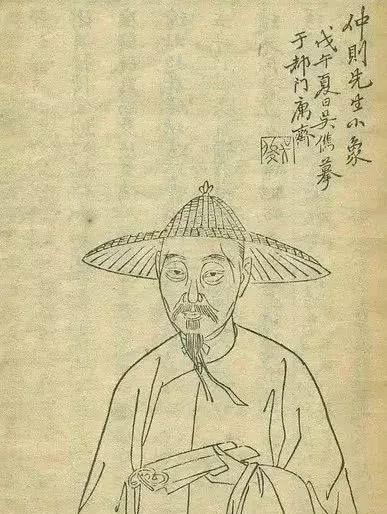

黃景仁,字漢镛,一字仲則,号鹿菲子,江蘇常州人,“毗陵七子”之首。詩人出生于乾隆十四年(1749年),卒于乾隆四十八年(1783年),享年35歲。

才華橫溢而又英年早逝的詩人,在短暫的一生中,經曆最多的是生活的困頓以及人生的坎坷。他經曆了命運的無情摧殘,多次遠離家門外出謀生,途中飽嘗羁旅的辛酸與苦楚,在世俗社會中颠沛流離地過了一生。

<h1>悲苦童年</h1>

詩人五歲的時候,父親去世了,懵懂無知的年紀裡,他并不明白失去了父親意味着什麼。那時的他還不懂祖父母白發人送黑發人的凄涼,也不懂寡母淚流不止的悲傷,隻是幼小失怙的他,性格變得格外的柔弱、敏感,别人随口的一句譏笑,都能讓他傷心許久。

在祖父母的照拂下,他開始了讀書習字。他和哥哥一起跟着祖父母,開始了“兩耳不聞窗外事,一心隻讀聖賢書” 的日子。日子雖然清苦,但是親人們都在身邊,朝夕相處彼此溫暖。

乾隆二十五年(1760年),不幸的命運又降臨到他的身上,祖父撒手人寰,第二年祖母也緊跟着離開了。失去了祖父母的庇護,他與母親、哥哥的日子更加艱難,三餐的溫飽經常都成了問題。十二歲的他與母親、哥哥相依為命、艱難度日。

四年後,乾隆二十九年(1764年),悲痛的厄運再一次來到詩人家中,哥哥黃庚齡因病而亡。經曆了一次又一次葬禮,目睹了一位又一位親人的離開,死亡的陰影深深地印在詩人的心裡,那痛苦憂傷與哀怨恐懼如影随形,他敏感又脆弱,然而他又不能倒下,他還有母親要奉養,這不得不讓他堅強起來。為了母親,他得活下去。

<h1>此意難平</h1>

三年後,乾隆三十二年(1767年),十九歲的詩人娶了趙氏為妻。貧苦的家庭拿不出幾件像樣的聘禮,寒酸的婚禮搭配了一段隻為湊合的婚姻。趙氏雖然賢惠,但不是詩人的喜歡的人,詩人在詩歌中曾出現的美好情景都不是和妻子一起經曆過的。奈何心中的事,眼中的淚,意中的人,都不是眼前的人。

詩人曾經有過一段美好的回憶,相傳是和自己的青梅竹馬的表妹,但是這段緣分并沒有修成正果。也許是表妹的家裡因為門第的緣故不同意這段親上加親的婚姻,也許是表妹的家裡顧慮詩人弱不禁風,家中男子都早喪的緣故,也許表妹僅僅是詩人埋在内心深處的一個美好的夢,從未争取過、努力過,隻是獨自黯然神傷。

幾回花下坐吹箫,銀漢紅牆入望遙。

似此星辰非昨夜,為誰風露立中宵。

纏綿思盡抽殘繭,婉轉心傷剝後蕉。

三五年時三五月,可憐杯酒不曾消。

《绮懷》

曾經詩人與表妹多次在花開滿枝頭的月夜,對坐着吹奏幽遠的曲調,那箫聲婉轉纏綿,一如詩人缱绻的心意。然而他們之間看似乎是一牆之隔的距離,其實之間的差距如同銀河那樣深遠,表妹隻是詩人一個可望而不可即的美好的願望,他從未幻想過更多,隻想要她陪着的那一時那一刻,然而這也終将變成了詩人的奢望。

“似此星辰非昨夜”,星辰依舊,月色如初,然而吹箫暢談的那一夜,永遠隻是曾經了。想着這些不知不覺中,夜漸漸深了,霜露侵濕了詩人的衣裳,他也沒有發覺,一直傻愣愣地站在原地。

詩人如同一隻裹着厚重思念的殘繭,被這無可奈何的世道漸漸抽盡了絲,他破碎的心亦如同剝後的芭蕉,哀愁的情緒久久難以平複。曾經的一切都還曆曆在目,就算他把自己灌醉,醒來時意中人還依舊在他的心裡,揮之不去。但是詩人是如此清醒地知道,過去終究是過去,人生路能回首,卻再也不能回頭。

<h1>屢試不第</h1>

乾隆二十九年(1764年),十六歲的詩人第一次參加童子試,三千名童子中,考得第一名,鄉中人人無不稱奇,備受當時知府潘君恂和知縣王祖肅的青睐。

從那以後,詩人到處遊學,尋訪名師。途中遇到同鄉洪亮吉,兩人一同往常州龍城書院求學。當時邵齊焘正在龍城書院授課,兩人一同在邵齊焘門下受教,同窗苦讀。但是詩人一分耕耘卻未得到一份收獲,辛苦研習并沒有換來金榜題名,反而是屢戰屢敗,屢試不第。

雖然詩人在童子試一戰之後再也沒有上榜過,但是在讀書這條路上,他遇到了自己的恩師邵齊焘,也遇到自己的知己好友洪亮吉,這份師徒的恩義和手足的情誼是他摸爬滾打的科舉考試路途中最暖心的牽絆與回憶。

<h1>颠沛流離</h1>

多次科考都未考中,詩人開始了幕府的生涯。幕府是由地方主管官吏自行聘請的師爺所組成的,大多數是通過熟人朋友的介紹,是未仕的讀書人的另一條出路。

這一次,詩人又将奔赴遠方,去往外地做幕賓,謀得一份微薄的報酬。他掀起門簾,拜别母親即将遠行,母親滿頭白發,無限哀愁地看着這個唯一的兒子,他早早地挑起了生活的重擔,年紀輕輕的他已兩鬓微霜。如今的他又即将遠走他鄉,為生計奔波。母親經曆了生活的種種磨難,早年間喪公婆、喪夫、喪子之痛,早已流盡了眼中的淚水,此時已欲哭無淚。

搴帷拜母河梁去,白發愁看淚眼枯。

慘慘柴門風雪夜,此時有子不如無。

《别老母》

這風雪交加的夜晚,誰不想窩在自己的家中,和親人團聚在一起,但生活所迫,詩人不得不推開暗黑的柴門,冒着風雪前行。他從母親的角度發出一句真切質樸的感慨“此時有子不如無”,這時候有兒子還不如沒有兒子,沒有兒子就不用與他分别,飽嘗離别之苦;沒有兒子就不擔心他這一路冒雪而行的風險;沒有兒子就不用日後牽腸挂肚,思念他、擔心他、記挂他。

詩人内心深深地自責,愧對母親的養育之恩,親恩未報卻又不得不離開。他無可奈何的是這多舛不濟的命運和這窮困潦倒的生活,人到中年,世事艱難。

<h1>油盡燈枯</h1>

乾隆四十八年(1783年),詩人越發窮困潦倒,拖欠他人錢款無力償還,被迫到處躲債。詩人從京城一路往南,行至河東鹽運使沈業富家中,病弱的身體再也支撐不住。從小體質羸弱,再加上路途奔波,詩人如一盞昏黃的燈在風雨漂泊中耗盡了最後一滴心血,年僅三十五的詩人駕鶴西去,結束了自己時乖命蹇、貧苦困頓的一生。

“十有九人堪白眼,百無一用是書生”。才華過人、滿腹詩稿的詩人無法實作自己蟾宮折桂的理想,也無力迎娶自己心愛的表妹,更無能照拂自己的家庭,上無法回報親恩,下無力撫育幼兒。一輩子在艱難困苦中掙紮,在哀愁憂傷中糾結。他讀過的書、寫過的稿,寒不可以蔽體,食不可以果腹,在他看來這些都毫無用處。對自己“百無一用”的評價,更是他傷心與無奈至極的展現。

好友洪亮吉聽聞噩耗千裡奔赴,為其服喪,并扶柩回鄉,好讓詩人落葉歸根。他曾寫下的詩詞,也由洪亮吉進行整理,刊印出版《兩當軒集》,流傳後世。