東陽市非物質文化遺産(貳)

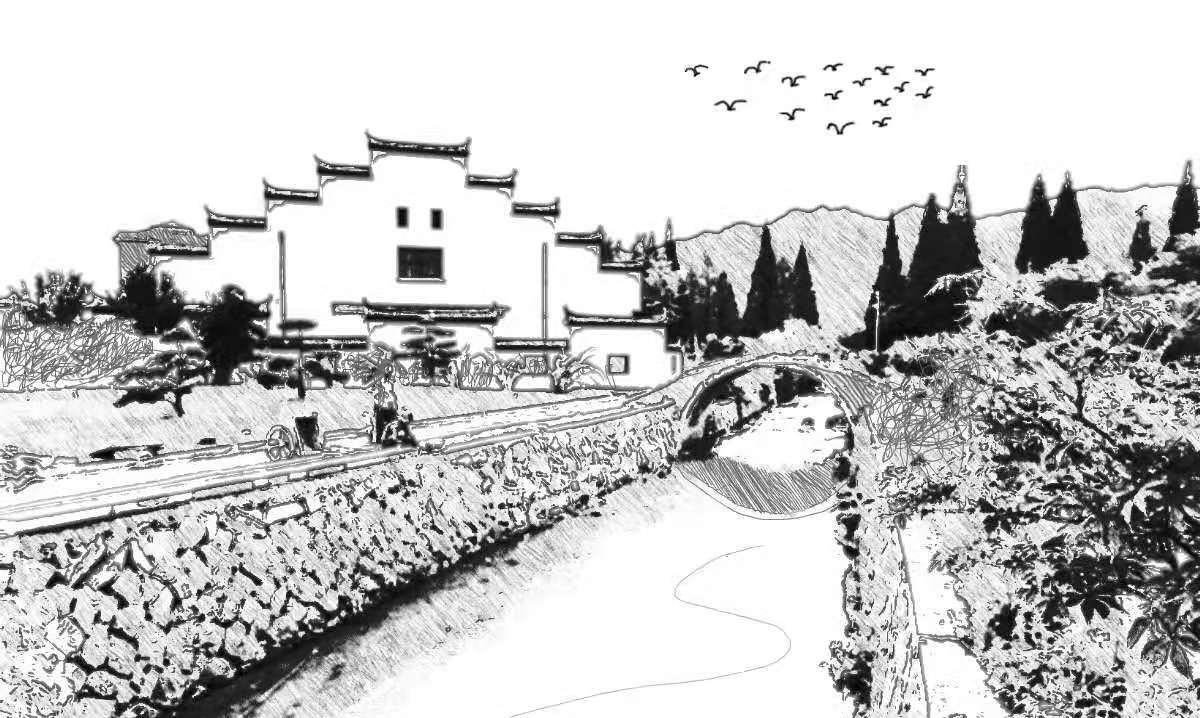

虎鹿鎮夏程裡村景色

“匠師勾勒彌天地,移山縮海感君懷”

(A)東陽竹編

是産自東陽的地方傳統手工藝品之一,與東陽木雕并稱為東陽地方傳統工藝美術的兩朵奇葩。問世于殷商時代的竹編,距今已有一千兩百餘年曆史。宋代時,以編織元宵節的龍燈、花燈、走馬燈而聞名的東陽竹編,至明清時期,已有高超的技藝和獨特的風格,清朝以前就已被選為貢品。到清末民初,東陽竹編進入全盛時期。由于浙江的竹編工藝品生産集中在東陽、嵊州一帶,尤其是東陽,素有“工藝美術之鄉”、“百工之鄉”的美譽。東陽竹編以立體編織為主,與平面編織技藝相結合,做工精細,造型生動,色彩典雅,具有濃郁的民間美術特征,充分展現出東陽竹文化的風貌。産品可分為兩大類,一類是以實用功能為主的生活器具,常見于籃、筐、箱、籮、箕、簍、笠等生活用品,它們與燙金、印花、刻镂等裝飾技藝相結合,完美地展示出竹的韻緻和文化品位,具有較高的藝術價值和民間工藝研究價值。尤其擅長編織立體人物、動物及傳統竹籃等器皿類的工藝品,手工剖篾細如發線,柔如蠶絲,精編細作,逼真傳神。另一類是以藝術欣賞功能為主的立體陳設與建築裝飾,巧妙地與園林建築、室内裝飾有機結合起來。

東陽竹編精品

何福禮先生作品《漁家樂》

東陽竹編著名藝人以馬富進、何福禮、盧光華為代表。1944年出生于義烏東河村、學藝于東陽的何福禮先生,作為知名的“東陽竹編”藝術大師和國家級非物質文化遺産“東陽竹編”項目代表性傳承人,曾六次應邀到北京紫禁城甯壽宮花園,完美修繕了當年清乾隆帝最喜歡的“養老居所”倦勤齋裝飾。這裡格調高雅,被譽為“嵌竹絲挂檐,鑲玉透繡扇”,極富江南情調,且用竹簧工藝,讓房間很多陳設,都變成了竹子的世界。何福禮大師作品多次在國家級展覽與比賽中獲得特等獎、金獎以及精品獎,并被國家博物館、浙江省博物館等權威展館收藏,其作品《漁家樂》、《香爐鼎》、《九龍壁》、《大象》等精品,引起全國工藝美術界的轟動。

故宮甯壽宮花園倦勤齋内景

(B)東陽盧宅建築技藝

位于今城東街道盧宅村的盧宅,是明清大型民居建築群,占地面積2.68萬平方米,建築面積近1.7萬平方米,其中著名的肅雍堂建于明初永樂年間。“肅雍堂”軸線是盧宅的主體建築,前後九進,縱深320米。東側與肅雍堂軸線平行的前有世德堂軸線前後四進、樹德堂軸線前後三進、大夫第東吟堂軸線,中有大雅堂軸線(善慶堂、惇叙堂)後有愛日堂三進。西側與肅雍堂軸線平行的有存義堂前後二進及忠孝堂、鐵門裡、慎修堂。南面臨街的有東西荷亭書院、茂槐堂、方伯第冰玉堂。盧宅堪稱東陽廳堂建築的博物館,其古建築風格多樣,别具特色。肅雍堂宏敞肅穆,樹德堂高大巍峨,東吟堂小巧精緻,分别代表了不同的建築理念和文化思想。建築形式也異常豐富,僅屋頂就有多種懸山和硬山式,既代表了不同的等級,也增加了建築形式的變化。盧宅的府第廳堂院落重重,雕飾華麗,融東陽木雕、石雕、磚雕及彩繪藝術于一體,其中尤以木雕藝術最為突出,各處的梁枋、鬥拱、雀替、門窗格扇等均雕刻精美,顯示了高超精湛的手工技藝。作為“傳統技藝類”入選國家級非物質文化遺産項目名錄。

盧宅肅雍堂

東陽市著名人物(三)

嚴濟慈(1901年—1996年)著名實體學家、教育家,曾任職全國人大常委會副委員長,是中國實體學泰鬥級人物,中國現代實體學研究的開創者之一、中國光學研究和光學儀器研制工作的創始者之一、中國研究水晶壓電效應第一人。出身貧苦農家,靠“叔祖父賣掉祖産,同窗好友解囊相助”,得以邁進大學校門。1923年,畢業于南京高等師範學校(今南京大學)和東南大學實體系。1935年,被選為法國實體學會理事。曾任北平研究院實體研究所所長兼鐳學研究所所長。1948年,當選為中央研究院首屆院士。1952年後,任中國科學院東北分院院長。1955年當選中國科學院學部委員(院士)。曾任中國科學院副院長、學部主席團執行主席、中國科學技術大學第二任校長(首任為郭沫若先生)、中國實體學會名譽理事長、中國科協書記處書記,中國科協副主席,九三學社中央副主席等職。

嚴濟慈先生與實體學大師們在中科院高能所合影

嚴濟慈先生在壓電晶體學、光譜學、大氣實體學和應用光學等方面做出重要貢獻。精确測定了居裡壓電效應“反現象”,發現了光雙折射效應;系統研究了水晶圓柱體施加扭力起電現象,發現水晶扭電定律;深入研究了堿金屬蒸氣等光譜,發現軸向對稱的分子有效截面數值和費米━萊因斯伯格方程不符,并為原子實體學中的斯塔克效應等提供了豐富的實驗證明;在大氣實體學的臭氧層測試研究中,精确測定了臭氧紫外吸收系數,被世界各國氣象學家使用達三十年之久;還研究了壓力對照相乳膠感光性能的影響,發現壓力能減弱乳膠感光性能。

嚴先生夫人張宗英教授是曾任兩江師範學堂教習的近代著名教育家、文字改革學家張鶴齡(今江蘇省常州籍)先生之女。張宗英教授1920年考入南京高師,是國内最早一級男女同校的八位女大學生之一、“五四運動”時期南京的學生運動領袖之一,畢業于國立東南大學中國文學系。

嚴濟慈院士和張宗英教授伉俪

嚴濟慈夫婦的五個子媳在科學文化界皆有一定的建樹。其中畢業于清華大學的長子嚴又光,是國内第一台數字式計算機的主要設計者。長媳是畢業于東北工學院采礦系的杜竟中教授;次子嚴雙光,畢業于南開大學化學系,次媳胡立生,畢業于俄羅斯烏拉爾工學院冶金系,曾任職歐美同學常務副會長兼秘書長;三子嚴四光,畢業于燕京大學國際關系學系,原中國社會科學院美國研究所資深研究員。2008年逝世。其妻龔景嘉,畢業于雲南大學中文系,曾為北京财貿學院副教授;四子嚴武光,畢業于蘇聯列甯格勒大學實體系,為中國科學高能實體所教授,博士生導師。其妻高文繡,中國科學院高能所副教授;五子嚴陸光,著名電工學家。畢業于蘇聯莫斯科動力大學院電工系,與其父同為中國科學院院士,甯波大學名譽校長。其妻呂錫恩,畢業于蘇聯列甯格勒大學化學系,現為中國科學院化學所副教授。

嚴陸光院士

馮涓,唐末官吏。宣宗大中十一年(公元857年)登進士第,又登宏詞科,授京兆府參軍。以時危世亂,隐居商山十年,後為祠部郎中。僖宗中和元年(公元881年)授眉州刺史,适為兵阻,未至任,遂于成都墨池灌園自給。昭宗景福時,王建辟為西川節度判官,後拜前蜀禦史大夫。馮涓尤工章奏,《鑒誡錄》稱其頗能“清苦直谏,比諷箴規,章奏合于教化。所薦文章,迥超群品,諸儒稱之為大手筆”。《全唐詩》存詩三首、斷句兩聯。

郭莽西(1910年—1949年)革命烈士。畢業于廈門大學。後在處州(今麗水)、上海君毅中學任教。1937年“八.一三事變”後返鄉開辦戰時文化補習學校。1939年在麗水擔任《戰時中學生》月刊主編,主持《抗戰建國》和《抗戰歌曲集》編務,并在聯高兼教世界曆史,以王國維學習“三境界”相勉學子。抗戰勝利後,曾在上海大夏大學任教, 後在上海參加革命活動,以文化人身份掩護、輸送進步青年到解放區。上海解放前夕,起草《告上海同胞書》,因同鄉出賣被捕,就義于龍華。著有《三十年來落花夢》、《西廂五劇》等。

黃正,生于1979年。當代著名化學家。2001年,畢業于南開大學化學系,先後獲學士學位和碩士學位。2009年8月,畢業于美國北卡大學教堂山分校化學系,獲哲學博士學位。2009年8月至2012年初就讀于美國伊利諾伊斯大學香槟分校化學系,從事博士後研究。2012年2月起任中國科學院上海有機化學研究所研究員、課題組長。2018年8月3日,黃正博士研究領域的《金屬有機催化的飽和烴類物質轉化》項目在2018年度國家傑出青年科學基金建議資助項目申請人名單内。

厲仲方,南宋著名抗金武将。光宗紹熙元年(1190年)庚戌科武舉第一人。其祖先厲文才居于婺州東州,為唐朝的都督刺史。厲文才的四世孫厲玄為殿中侍禦史,厲玄所居地名曰“禦史裡”。厲仲方父厲邦俊因子在朝為官而被追贈為“武義郎”。厲仲方年輕時習文練武,學業上進步極快。武舉奪魁後被命其為侍衛步軍司計議官,武學谕,詃(音減)門舍人。不久,出知和州(今安徽省和縣)。曾以副使的身份出使過金國。回朝後,又出知安豐(今江蘇省鹽城市東台市安豐鎮)軍,旋被召回就任左領衛中郎将,防守建康(今南京)。金國屯兵定山十萬餘人,厲仲方招募良将,兩次擊敗敵人,迫使金軍退走。運籌帷幄,多謀善斷,常能料敵之所必至,攻敵之所必救,以逸待勞,搶占先機,赢得戰場上的主動權。宋朝自太宗起,日益重視守城之戰,安豐是軍事要地,為使其在戰争中固若金湯,厲仲方除組織民工加強城牆外,還施展平生所學,教授士兵、百姓制造戰車,設計出九牛,射程可達四、五百米,威力極大。後來在與金朝軍隊的戰鬥中,其武器、裝置均發揮出了很大的作用,守城部隊利用九牛射殺了不少金國的将領,又用戰車在清水鎮戰役中取得了勝利。

朱沛霖(1901年—1978年)民國時期軍事将領。畢業于黃埔軍校第三期。畢業後随部參加北伐。抗戰爆發後,曆任浙江杭州師管區司令部征募處處長、團管區司令部司令官、福州師管區司令部副司令官等職。1946年7月退役後又奉命歸役。1948年7月派任浙江省第七區行政督察專員,兼任保安司令部司令官,率部駐防麗水地區。後去台。

吳明紅,女,生于1968年。入選“2020上海大學全球“高被引科學家”名單。理學博士,教授,博士生導師。現任上海大學副校長。曾任上海大學環化學院副院長、射線所所長、研究所學生部主任、環化學院黨委書記兼執行院長、副校長。曾獲國家傑出青年基金、長江學者特聘教授、“新世紀百千萬人才”國家級人選、上海市領軍人才、上海市優秀學科帶頭、教育部創新團隊負責人,2008年俄羅斯工程院外籍院士,2015年俄羅斯自然科學院外籍院士。國家自然基金委專家評審組成員,教育部科技委國際合作學部委員,上海市學位委員會學科評議組成員,中國環境科學學會特邀常務理事,中國核學會核技術應用分會常務理事,上海市教育系統勞模協會副會長、“有機複合污染控制工程”教育部重點實驗室主任。長期從事有機污染物削減控制相關基礎理論與工程應用研究,在碳基複合材料應用于揮發性有機污染物及有機高鹽廢水的綜合治理等領域取得了一系列創新性成果,相關技術應用于中船、中石化、煤化工等重要工業行業的有機污染物治理工程。中國工程師2021年院士增選進入第二輪評審候選人名單,吳明紅教授名列其中。

吳明紅校長

張大輪,明代中期賢吏。早年讀書,日記萬言,為文揮毫立就。正德五年(1510年)鄉試第七名舉人。次年會試不第,師從蘭溪章懋(音貿)。登正德九年(1514年)甲戌唐臯榜進士,授南京工部主事,繼補刑部。後升廣西司員外郎、貴州司郎中。雪理冤滞,參錯訊鞠,務得其情,活者數百人。尚書林見素(福建省莆田籍)嘉其才識,将諸司疑難案件皆與。嘉靖三年(1524年)秋,擢福建建甯知府,秉公執法,拒賄辦案。福建巡按薦閩屬賢能第一。調任常州知府時,平寇有功,獲朝廷白銀文币賞賜。值江上寇起,延及郡邑,拒殺官兵,舟楫為梗者累月。張大輪督兵戰于江中,盡擒其黨。後升福建按察司副使,清理軍戶。再升江西參政,督理糧儲,解紛靖亂,曆有政績。又調四川布政使左參政,以靖吐蕃有功而歸。著有《楓山道錄》、《訓兒編》、《處家诒訓》、《夏山雜稿》。

包忠文,生于1932年。當代著名作家。筆名倪斌、麥芒。1953年畢業于南京大學中文系。曆任南京大學系主任、教授,圖書館館長、江蘇省大衆文學學會會長,南京市文聯名譽主席、南京市作協主席等職。1950年開始發表作品。1982年加入中國作家協會。著有專著《魯迅的思想和藝術新論》、《藝術與人學》,主編《左聯時期—無産階級革命文學》、《馬列文論一百題》、《現代文學觀念發展史》、《當代中國文藝理論史》、《世界學術名著導引》叢書等,論文《藝術生産和物質生産發展的不平衡關系》、《論文學的人性、人道主義和階級性》、《論文學理論的現代化和民族化》、《魯迅關于建設新文藝的科學構想》和《魯迅思想藝術的現實可能性》等三百餘篇。作品曾獲江蘇省優秀著作獎、計劃單列市優秀圖書一等獎、江蘇高等院校社會科學一等獎、國家教委優秀教材二等獎等。

邵逸軒(1885年—1954年)近代著名國畫家、記者。名錫濂,号亦仙。工山水、花卉。民初即活躍于京城畫壇的邵玉軒先生,1920年前曾在北平師範大學和國立北平藝專任教國畫課。1923年在堂族叔邵飄萍創辦的《京報》任美術編輯,繼為“藝術副刊”編輯。任職期間常向京都文化界人士、散文家孫伏園(紹興籍)、魯迅等人約稿。1926年後,曾在京與美術大師齊白石、王夢白(生于今衢州市柯城區,祖籍江西省宜春市豐城縣)、張大千合作國畫。1932年,在京獨辦“邵逸軒國畫研究所”,以舉辦個人畫展或賣畫為生,成為當時京津著名國畫家之一。“七七事變”後回故鄉,任民教館館長。晚年移居台灣,弟子衆多。前國民黨主席連戰曾頒給邵逸軒藝壇成就華夏一等獎章。邵逸軒之子邵小逸曾從齊白石先生習畫,深得白石翁筆墨精髓。女邵幼軒自幼受父啟迪,又得齊白石、王夢白、王雪濤(河北省邯鄲市成安籍)諸前輩親炙,後拜張大千先生為師并私淑浦江張書旂(音齊)先生,專攻花鳥蟲魚。所繪作品,清逸脫俗,簡約而有韻緻。尤擅牡丹。先後任教于台北師專和新竹師範學院,是當代台灣畫壇中的著名女畫家。其牡丹畫作自然高雅,在海内外有“邵牡丹”之美譽。

邵逸軒先生畫作

喬乃遷(1899年—1964年)民國時期軍事将領。中學畢業後,考入保定陸軍軍官學校第八期步科。畢業後曆任浙江陸軍第一師見習官、排長、連長、副營長。1926年到廣州,任黃埔軍校第四期少校戰術教官。1927年任第一軍第二十一師中校參謀處處長。北伐經杭州時,任中校團附、杭州地方自治學校總隊長。1928年起任陸海空軍總司令部警衛師上校參謀長。1930年任首都警察廳督察長。其後曆任南京警察局長、武昌行轅上校點驗員、漢口衛戍司令部少将稽查處長。1937年抗日戰争開始後,任第三戰區第十五集團軍總司令部少将總務處長。1939年任第六戰區湖南芷江兵站總監部參謀長、軍法分監、司令長官部高參室進階參謀。其後又曆任巴東縣長、重慶中央訓練團将官班區隊長。1942年任湘鄂川黔四省清鄉總指揮部辦公室少将主任。後任軍政部少将高參。1947年6 月授陸軍少将軍銜,同年底退役。後曾在東陽執教于商業專校。其後籌款辦青光中學于後岑山,自任校長。

葛洪,南宋重臣。師事理學家呂祖謙(金華籍)。淳熙十一年(1184年)中進士。初授昆山尉,後任江淮督府僚佐。嘉定年間授樞密院兼國史院編修。後曆任工部尚書兼侍讀、國子監酒、端明殿學士同簽書樞密院事。紹定元年(1228年)十二月任參知政事,封東陽郡公,守正盡公,不為苟合。平生清正廉潔,常以“職業無愧祿養”自勉,不攀附權戚。返歸故裡後,創設義塾,延師育人。然憂國之念,無時或忘,臨終尚問北邊消息。逝後贈太師,封信國公,谥“端獻”。著有《奏議雜著文》二十四卷、《蟠室老人文集》、《涉史随筆》等,《文獻通考》有著錄,收入《四庫全書》。《宋史》有傳。

金培松(1906年—1969年)著名微生物與釀酒專家。先後在東陽中學、勞動大學化學系畢業,進黃海工業研究所工作。1931年後,曆任中央大學農學院助教,中央工業實驗所釀造試驗室主任兼四川教育學院、重慶大學教授。抗戰期間,為使幾百瓶菌種不落入日本侵略軍之手,隻身隐蔽戰區設法搶救成功,獲國民政府勝利勳章。1944年,赴美國威斯康星大學深造,獲碩士學位。歸國後從事發酵科學研究,對麻膠發酵菌、右旋糖酐(人造代血漿)、檸檬酸發酵研究及中間工廠試驗,酵母生産技術的改進,以及醬油、黃酒的發酵工藝,均獲突出成就。同時,選育金黴素、鍊黴素,成效顯著。1954年,研制發酵法制造葡萄糖酸鈣成功,在山東新華制藥廠投産。1958年起從事教學工作。1963年,應山西省輕工化學研究所聘請,任汾酒專題指導老師。國家輕工業部于1964年聘其為高等工業專業課程教材編審委員會委員。1966年,任發酵工業科技圖書編審委員會委員,又被輕工業部聘到上海指導啤酒、味精、釀造、酵母、罐頭等食品飲料生産,成效甚佳。多次應邀參加國慶觀禮,參加全國科學規劃會議。著作有《釀造工業》、《食品工業》、《微生物學》、《做饴糖和醬色》,以及大學講義《應用微生物學》、《釀造工藝學》、《發酵工藝學》等。

金培松先生

馬伯英,生于1932年。著名中醫史學家。英國皇家醫學院院士。曾受邀為世界著名科學家李約瑟博士《中國科學技術史》醫學卷的合作者,劍橋大學和英國學術院通路院士。在英國工作近二十年,創辦英國杏林中醫研究所學生院。臨床擅長治療疑難雜症,提出“生态醫學規律适應理論”體系,是迄今為止對中醫學最深刻而完美的闡釋。2002年,出任英國中醫藥聯合總會主席。出版《中國醫學文化史》、《中外醫學文化交流史》等著作。并參與《辭海》、《中國大百科全書》等書籍編撰。

許都,明末農民起義領袖。幼讀書,曾中秀才,志存匡時濟世。家道殷富,善抑強扶弱,結義社,制兵器,暗中以兵法組織限制賓客子弟。崇祯十六年(1643年)十二月,母逝下葬,遠近趕來送殡者上萬人。有人向監司王雄告其造反,王雄即派兵捆捕,激起衆怒,格斃捕都官兵,在葬地撕裂白布裹頭起義,号“白頭軍”(亦稱“白頭兵”)。連克東陽、義烏、浦江三縣縣城,繼而向金華府城進軍。在金華縣孝順擊潰官軍後,進逼金華城郊。遊擊将軍蔣龍江統率廂軍拒戰義軍。次年正月,兩軍對陣,官兵突然進襲,義軍退守紫薇山。監軍陳子龍與許都有舊誼,受命單身赴營招撫,誓以全家百口擔保其安全,許都乃告訴義軍就撫意向,遭衆人反對。監司王雄令陳子龍挾許都入山,遣散起義軍,随許都歸降者八十人,皆以叛逆論處,被殺于杭州。部下許嘉應、丁汝璋等,因許都就撫遇害,複聚衆起兵,連破金華、湯溪、武義、永康縣城,一再破義烏縣城。弘光元年(1645年)八月,丁汝璋等為官兵所敗。其後數年,許都舊部仍有聚衆起事反抗官府者,浙閩一帶農民起義軍亦嘗以“白頭軍”相号召。

邵一萍 (1910年—1965年) 著名女國畫家。原名慧卿,号浙東女史,别号萍廬主人、紫溪館主。自學繪畫,擅長中國畫。早年師從堂兄邵逸軒習畫,又得浦江籍畫家張書旂(音齊)、嶺南畫派名家趙少昂(原籍廣東省廣州市番禺區,生于廣州)及黃君璧(溫州籍)指點,專攻花鳥,形成了空靈隽秀、質樸曠達的畫風,在當代畫壇獨樹一幟。曾任湖南省湘繡一廠一級技工、湖南省工藝美術研究所技工、湖南省美協主席、中國美協會員等。 作品有《萱花》、《 高粱》、《木棉》、《牡丹》、《梅竹》等。

邵一萍先生畫作

韋希武,生于1891年。民國初期軍事将領。畢業于保定陸軍軍官學校第三期工兵科一連。曾任職黃埔軍校教官。後任南京國民政府軍事委員會總參謀部部附、教官等職。1945年9月,被國民政府授予陸軍少将軍銜。1946年退役。

盧光華,生于1948年。著名竹工藝大師、進階工藝美術師。在竹編藝術領域孜孜以求,從事開發、創作、研究三十餘年,現為中國竹子博物館技術顧問、金華市專業技術拔尖人才、東陽市工藝美術行業協會副會長、東陽市竹藝精品有限公司總設計師等。其竹編書畫藝術被權威部門稱為“中國民間藝術一絕”和“中國竹編書畫第一家”。盧光華先生被授予“華夏英傑”、“中國世紀專家”等榮譽稱号。

盧光華先生作品《毛主席詩詞》

“木竹匠手琢江山,科壇泰鬥貫家風,畫界耆勳描禽卉,再創商奇常勝翁”

“景觀人物大事件,美食特産全荟萃”。下期咱們接着聊浙江省—金華市—東陽市。

謝謝朋友們的關注,下期再見!

(部分圖檔下載下傳自網絡,如原作者有異議,請聯系本文作者删除)