上海市中心城市更新地塊,一幢幢曆史建築備受關注。見證城市風雲變遷的它們,正抖落塵埃、展露姿容,仿佛靜靜等待着與世人重新見面。

曆史建築風貌保護的新一輪實踐探索中,“最嚴格的保護”理念深入人心,成為各方共識。守護曆史底蘊、傳承城市文脈,上海有何獨到之處?用到了哪些新技術、新方法?

最近,記者接連走進位于外灘風貌區核心區域的原工部局大樓、上海現存最大的中後期石庫門建築群張園,以及蘇州河畔新晉網紅打卡地天安·千樹一期商業體,試圖梳理出屬于上海的可複制、可推廣經驗。

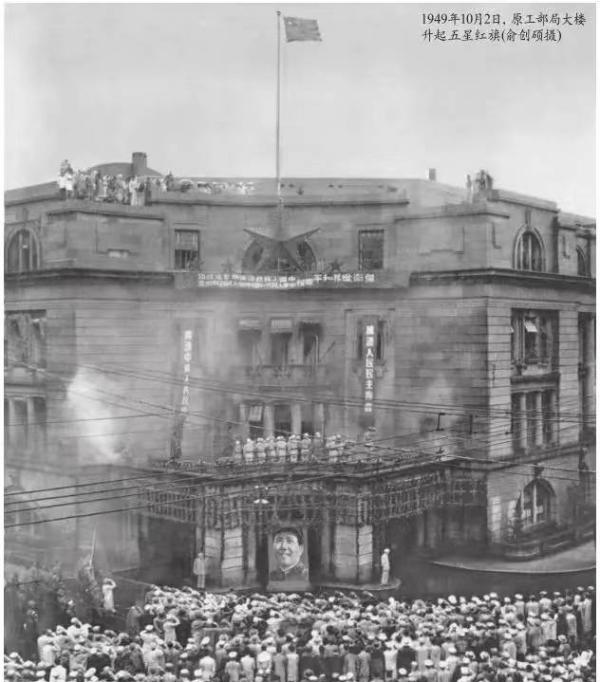

原工部局大樓:一百年“機關重地”将圍合開放

外灘曆史風貌區核心區域,原工部局大樓将河南中路、漢口路、江西中路、福州路半圍合起來。盡管外立面設定着施工圍欄,卻依然遮擋不住它的華麗光彩。這棟體量龐大、風格莊嚴的百年建築物,曾是上海公共租界當局的權力中樞,後來一度被日軍占領,後又作為國民黨上海市政府所在地,而上海市人民政府成立後也曾在此辦公,這幢大樓再一次見證了曆史性的政權交接。

1949年10月2日,大樓升起五星紅旗。 資料照片來自同濟大學出版社

最近,記者進入即将開始整體修繕的大樓。其内部裝飾十分考究,地坪用英國麥金洋行馬賽克瓷磚鋪砌,主要通道和扶梯采用泰康洋行黑白相間的大理石,樓内還裝有自動電話系統,以及由英國工程師設計的低壓熱水供暖系統,材料裝置皆為進口。

站在大樓主入口上方的歐式陽台,江西中路、漢口路一派熙攘景象盡收眼底,受邀到樓裡演講《相對論》的愛因斯坦,也曾站在這個位置。身後走廊盡頭的大理石牆壁上,鑲嵌着一塊石碑,上面刻有上海第一任市長陳毅手書的“上海人民按自己的意志建設人民的新上海”。也是在這裡,上海市人民政府上司運籌帷幄,帶領全體人民戰勝困難、鞏固人民政權,為上海全面建設奠定了堅實基礎。

刻有陳毅手書的石碑 。 栾吟之現場拍攝

幸運的是,這幢從來都是“機關重地”的大樓,改造後将向市民開放,内部裝飾将保留原貌,陳毅手書也很可能對外展示。這裡被确定為上海市城市更新示範項目——黃浦區160街坊保護性綜合改造項目,以市、區聯手的方式協調推進改造。2023年竣工後,這裡将變身高端現代服務業經典曆史街區。

“最大的亮點是圍合。”施工總承包方上海建工二建集團項目經理周善告訴記者。他帶着團隊自2019年進駐大樓,對這裡的曆史變遷考證過無數次。周善說,原有設計圖紙上,大樓是一個四四方方、沒有缺口的圍合型建築,但現實中的建築物在河南中路和福州路留下一個L形缺口。據說,沒有圍合的原因之一是地基沉降。綜合改造中,施工方将建立兩幢裝配式鋼結建構築,與當初設計圖外形相似。“建立築會有自己的風格,避免成為‘假文物’,但新老建築會實作内部結構聯通,還會達成外部建築美學上的和諧。”

原有設計圖紙 。 資料照片來自同濟大學出版社

這樣的建築物竟然也經曆了“拆違”。開發方在勘測前期發現,大樓頂樓5樓的建築風格與其他樓層略有不同,似乎為後期建造。找到許多原始圖文資料對照後發現,1922年大樓建成時并沒有這一層樓,此系原工部局為擴大辦公面積而增建。早期“違建”的去留頗費周折,業内人士和專家學者意見不同,最終開發方還是希望恢複建築物原貌而報請管理部門将其拆除。未來,大樓屋面将建立半露台式圍合輕鋼結建構築,打造全新的觀景平台。

地塊中還有一幢“網紅”小紅樓,是上海平移工程中面積最大、重量最重的磚混單體建築。如今,這幢有着清水紅磚牆、紅瓦頂和連續券窗的3800噸磚木結構老建築,移到了本來位置向東32米開外的工地内,同時還被整體頂升0.421米,展露出被掩蓋多年的精美石材底座。當整個地塊的地下工程完成後,它還會被平移回原地。

居民搬空後的小紅樓。 由上海建工二建集團提供

小紅樓曾是原工部局衛生處,後來改作職員宿舍而得以保留。160街坊項目啟動時,小紅樓還是一幢居民樓,并未被列為上海市優秀曆史建築或進入文物名錄。但開發方考證到它的曆史底蘊後,決定将其保留并進行原址保護修繕,讓它再現風貌、重塑功能。

平移“小紅樓”難度很大,非要來回“折騰”一番,是為了建立地下空間,兼顧整體施工和老建築的修繕保護,需要克服許多技術難題。根據改造方案,地塊内将建立三層地下空間,用于景觀更新、商業配套和停車等。

從原工部局大樓的窗戶裡,可以看到經過平移的小紅樓。栾吟之現場拍攝

“在保護建築下打開城市開放空間,施工難度很大。”周善告訴記者,例如,工程緊鄰軌交10号線隧道和其他重要市政管線,深基坑施工對地下構築物的影響需要嚴密監控;對于保護建築的基礎托換技術和基坑變形控制要求極高,大樓上方大體量鋼結構吊裝和連接配接技術必須保障曆史建築安全無損……“這是外灘‘第二立面’的首個項目,建成後一定會成為業内标杆。”

完工後的效果圖。由上海建工二建集團提供

石庫門建築群張園:“煙火氣”受全球建築師關注

“閑置”兩年半的張園,少了幾分市井煙火氣,更顯優雅甯靜。

從泰興路、吳江路口镌有“張園”二字的鋼結構牌樓走進這個待開發地塊,仿佛邁入20世紀二三十年代的老上海。這裡有上海現存最大的中後期石庫門建築群,連綿的清水紅磚房子映入眼簾,老式石庫門的基礎格局上,增加了汰石子牆面,外牆大量采用彩色花玻璃和西洋裝飾物,幾乎每幢房子都有精美陽台和木百葉窗,象征着那個時代的審美風尚。

圖檔來自于上觀新聞微信公衆号

然而在這個昔日“海上第一名園”,騰空的民居所顯露出的逼仄生活景象,依然超出記者的想象。

門牌号為威海路590弄64支弄1号的二層樓石庫門,同這個地塊的13處市級優秀曆史建築相比,并不算特别精美。這是楊瑞記營造廠創辦者楊瑞生在20世紀30年代買下的房産,後來360平方米的小樓住進10戶人家,天井、曬台搭滿違法建築。

征收完成之後,這幢房子并沒有像地塊裡的其他石庫門一樣拆除違建、恢複通透氣派的初始狀态,而是保留着征收前的居住格局。

威海路590弄64支弄1号外景現狀。由靜安置業提供

“人去樓空”後,似乎還留有溫度的生活痕迹,變成一種曆史的印記。一樓東後廂房的居住條件特别差,十來平方米的房間牆闆很薄、沒有窗戶,幾乎“不見天日”。靜安區第一征收所從業人員告訴記者,産證上寫着5個人的名字,實際居住着王阿姨一家三口。王家人搭出幾平方米閣樓作為成年女兒的卧室,通過一道窄樓梯爬上爬下。據說,前幾年靜安區為居民家安裝微型獨立衛生間,但有的家庭連不到兩平方米的空間也騰挪不出。是以,大家都盼着征收改善生活。

居民們沒有帶走的老式家具,也成了“珍貴的展品”。一對花布沙發、一隻五鬥櫥、一張舊木桌等,都被放在原位貼上了保護标簽,未來可能會搬進展示場館用于情景再現。小樓裡各處都貼有保護标簽,陽台、檐口、欄杆、勒腳、花式木裙闆、牆面花飾等,上面注明了保護重點和看護責任人等資訊。 不僅如此,建築内部還裝有不少監控探頭和傳感器,可以監測室内溫度、濕度和煙霧情況,還能作出智能報警提示。

上海攝影師、史料記錄者席子鏡頭裡的張園生活場景。

這幢樓有一本超過400頁的“房屋檔案”,幾乎所有原始資訊和保護記錄都有迹可循。開發方靜安置業集團負責人介紹,他們為整個地塊174幢建築都建立了“一幢一檔”,在整整兩年建檔時間裡,從業人員先到檔案館調取一份份原始設計圖紙,再請專業機構實地測繪、重新繪圖,并對外立面進行照片模組化。在此基礎上,開發方再精準提出改造修繕建議。這位負責人說,這樣的建檔标準高于上海市房管部門規定的建檔标準,在全國範圍内也屬首例。

一幢房子就有這樣厚厚一本“房屋檔案”。栾吟之現場拍攝

而張園在面向全球頂級建築師征集保護和活化利用方案時,英國DCA建築事務所、隈研吾建築都市設計事務所、明悅建築設計事務所等6家參與機關,不約而同地為“‘人走房留’之後如何留存煙火氣”出謀劃策。有的提出,在地塊中恢複“一個單元一戶人家”的住宅功能,同時在整體業态策劃中,也注重再現石庫門裡弄的生活方式;有的規劃,在地下文化商業空間打造中,延續天井自然采光的特色,打通裡弄肌理和地下空間功能;還有的認為,應保留石庫門原始間隔,在28種不同類型的石庫門中各騰出一幢恢複原貌僅做展示……盡管各種設計方案“天馬行空”,最後未可全然納入方案,但各曆史時期居住風貌的展示,必然會被納入整體規劃。

張園改造後的效果圖。由靜安置業提供

天安·千樹綜合體:曾經的難題成一份“意外之喜”

蘇州河畔的大型商業綜合體“天安·千樹”,一半是已經建成、尚未開張就成網紅打卡地的一期商場,人稱上海的“古巴比倫空中花園”;另一半,是散落着4棟百年保護建築、尚未造起摩登高樓的二期工地。

如今的二期工地。栾吟之現場拍攝

造型新奇的建築物,出自當年上海世博會英國館設計者、英國“鬼才”設計師托馬斯之手。其最矚目的亮點,是整整5.9萬平方米地塊裡的民族工業遺迹。原阜豐機器面粉廠廠房、辦公樓,原福新面粉廠小包裝面粉倉庫及耳房,将以一種全新方式被重塑、被記取。

建成的天安·千樹一期。由普陀區提供

有意思的是,2001年,天安集團與普陀區簽訂土地出讓合同,這家香港開發商拿地時并不知道地塊上有保護建築,直到2004年有關部門明确,地塊上的福新面粉廠舊址和阜豐機器面粉廠舊址屬于上海市第三批優秀曆史建築,後來這個地塊還被列入第一批中國工業遺産保護名錄。老建築産權屬于天安集團,修繕維護的責任同樣落在企業肩上。

這意味着,地塊裡的老建築非但不能拆除、還要修舊如舊,且建立築必須給老建築讓出空間。“當時我們沒有經驗,一時間不知該如何處理好新老建築的關系。”天安·千樹項目副總經理翟建安告訴記者,在修複老建築、做建立築設計方案、進行功能規劃時,他們越來越意識到,當時眼中的難題,實在是一份“意外之喜”。他們對老建築的研究越深,越感覺到保護和重塑的非凡價值。“第一稿建築設計的方案比較傳統,不夠吸引人,我們認為沒有起到提升蘇州河沿線景觀的作用,也沒有将新、老建築與周邊M50藝術園區有機地結合起來,于是集團上司決定推翻原設計,請來‘鬼才’設計師另起爐竈,充分結合蘇州河沿河景觀,充分展示老建築曆史風貌。”

福新第二、第四、第八面粉廠全景。由普陀區提供

記者最近在一片空曠工地上見到了經過修複的4幢老建築,它們滄桑而挺拔,仿佛靜靜等待着與人們重逢。

最醒目的是四層樓高的阜豐機器面粉廠廠房,它建于清朝光緒二十四年(1898年),建築面積1045平方米,外牆是清水青磚和紅磚,上置鎖石的拱券門頗有西方古典建築神韻。翟建安說,阜豐機器面粉廠創辦于1898年,是我國第一家由民族資本建立的機器面粉廠,廠房曆經3次擴建,一度是當時遠東規模最大、裝置最好的機器面粉廠。“今後,這幢樓可能會引入高檔餐飲,讓人們可以走進内部,參觀消費。”

整修後的阜豐機器面粉廠廠房。由普陀區提供

阜豐機器面粉廠辦公樓可謂“顔值”最高。它是一幢帶巴洛克裝飾的磚木結構二層樓房,未來将被建立成的天安·千樹二期建築圍合在内,成為中庭的中心,今後定位可能是展示場館,用于舉辦藝術展覽、品牌新品釋出等。

阜豐機器面粉廠辦公樓。由普陀區提供

臨近蘇州河岸的兩棟磚木小樓也“小而精美”。緊貼河邊的是福新面粉廠的兩層小樓,設想作為遊艇碼頭的售票候船區,并設定展廳,展示面粉廠的發展曆史和蛻變過程;它南側保留的福新面粉廠三層樓小包裝面粉倉庫,計劃架設連廊與二期商業體連成一體,作為商業用途。

天安集團拿地後的第一件事,就是啟動老建築修繕。“當時是一個廢墟”,曆史保護建築修複設計師莫道煌回想起剛接手這個工程時的景象,施勞工員除去雜草後,發現屋頂凹陷幾近坍塌、木梁木柱全部腐爛,若再不采取必要措施,可能兩三年後,它們就會在某場暴風雨中不複存在。

一磚一瓦的修葺,所耗費的精力和資金遠遠超過建立一棟建築物。施工方對老建築進行原地加強,維護結構保證安全,又對一面面外牆、一扇扇門窗進行精細修複。整個修繕工程共花了兩年時間。如今,無人使用的老建築受到白螞蟻的侵蝕和潮濕空氣的損壞,每年都要進行維護保養,而等二期建立築完成,還要再做一次全面整修。

據說,随着天安·千樹聲名在外,越來越多品牌找開發商進行接洽,希望能租用老建築開設體驗店,天安集團對此始終保持“保守”态度,希望尋找到最符合老建築用途的合作方。

一期商業體有望今年年底開張。栾吟之現場拍攝

“慢節奏”開發與“先一步”聚人氣

記者發稿前,靜安區在張園地塊舉辦的《到百年張園看城市變遷》主題展開幕了。展覽在張園辟出部分區域供人們參觀,就在64支弄1号底樓,被原貌保留的居民生活空間裡,剛剛嵌入了LED屏,用多媒體技術再現了當時的市井生活圖景。而今年3月的櫻花季,尚未完成内部裝修的天安·千樹一期,也在室外搞起一場浪漫時尚的“櫻花集市”。趁着蘇州河濱河步道的吉野櫻鮮花盛開,借勢把人氣聚集起來。

數字技術再現了張園的昔日生活場景。栾吟之現場拍攝

這些保護與更新并重的項目備受關注,一邊是“并不着急”的開發節奏,一邊又是“迫不及待”舉辦的各種公衆活動。細細想來,兩種做法并不沖突,展現出上海在曆史建築和風貌保護的新一輪實踐探索中,認識正在不斷豐富和深化。

看似“急于示人”的背後,其實有缜密嚴謹的保護與規劃。記者在采訪中深刻感受到,在“新舊融合”的改造開發理念下,保留原有曆史風貌成為城市更新、地塊改造開發的先決條件。在方案完成前,不動一磚一瓦,精心保護曆史文脈、用心留存文化記憶,這種做法已經成為一種共識。

張園的“一幢一檔”方案在全國範圍内屬于首例。由靜安置業提供

就拿張園來說,未來不僅将完整維持裡弄原有肌理和空間尺度,還将保留石庫門上的舊磚老瓦甚至門頭上自然生長的小草;而原工部局大樓“修舊如舊”的過程中,細緻到隐蔽性工程中如今難得一見的麻花狀螺紋鋼和木結構老式電梯軌道,也都一一進行了保護存檔,用于今後對外展出。與此同時,開發方也深知,與“保護”和“挖掘”同樣重要的還有“激活”,隻有讓曆史與當今生活融在一起,才能讓老建築的底蘊傳承下去,真正發揮價值。

此外,這三個項目無一例外涉及地下空間開發。地下空間不僅将承擔地下交通換乘、地上活力延續等功能,還要兼顧人們的購物、休閑等多元需求。采訪中,不少技術負責人不約而同地談到,存量土地資源挖掘利用,必然是寸土寸金的上海在城市更新程序中的重要趨勢。但目前國内曆史建築的地下空間開發技術正處在起步階段,可借鑒的工程案例為數不多,設計理念、技術體系也仍在研究和探索中。

地下空間開發的難度在于,單體曆史建築一般要求原址保護,不允許拆除或移動,建築内部則空間狹小,施工過程如同“螺蛳殼裡做道場”;而對于街巷狹窄、建築密度高的曆史風貌保護區的成片保護和開發來說,更是面臨諸多技術障礙。一些地塊負責人告訴記者,他們正在探索微擾動、低影響開發技術,進一步向淺層空間開發以外的深層空間拓展,還将探索空間的綜合化利用,讓地下空間成為由點、線、面、體等多種形态靈活組合的有機整體。

中國城市規劃學會副理事長、同濟大學教授伍江提出,曆史保護的根本出路在于适度利用,使曆史空間得到活化。建築保護又不同于一般文物的保護,建築的生命在于使用,是以常常需要重新植入新的功能,讓城市更新遵循城市作為“有機體”的發展規律。

今年櫻花季的天安·千樹一期建築物。由天安集團提供

欄目主編:龔丹韻 文字編輯:栾吟之

來源:作者:栾吟之