1. 周口市川彙區行政區劃

1948年2月,周口市設立南寨區、北寨區。随後,設立了12個鎮辦事處,南寨區轄嶽來、鄒坊、鳳凰、西大、新街、山烏、永興7鎮,北寨區轄太平、三義、西寨、工廠中的房間、墨盤5鎮。5月,12個鎮辦事處合并為10個:三義、西寨、永興、西大、鳳凰、德化、太平、工廠中的房間、嶽來、山武。城鎮附近的鄉村也屬于城鎮的管轄範圍。8月,10個鎮辦事處進一步減少到6個:太平、德化、嶽來、西大、鳳凰、西寨。12月,南寨區和北寨區被撤銷。

1950年5月,西華縣、淮揚縣、上水縣劃入周口市85個村,周口市郊區成立,轄揚井、王營、五裡、水關台、望莊、草寨、石北、市南8個鄉鎮。

1952年6月10日,周口市改為周口鎮,隸屬上水縣管轄。1953年11月10日,周口鎮改為周口市,從上水縣獨立出來。

1955年,周口市撤銷了6個鎮,代之以4個街道辦事處:仁和、小橋、永興、班公;1956年10月,新設郴州(回族)街道辦事處。1956年3月,周口郊區8個鄉鎮縮減為4個鄉:李多樓、彭莘莊、燕莊、劉芳平(或牛營);到10月,它們進一步減少到2個鄉鎮:市南和石北;到1958年4月,市南和石北兩個鄉鎮被縮小并合并為郊區鄉鎮。

1958年4月7日,周口市改為周口鎮(1959年4月更名為周口公社),第二次并入尚水市。1960年3月,周口公社成立沙南、沙北支部,隸屬沙北支部管轄,先後轄仁和、小橋兩個街道辦事處,撤銷街道辦事處,設立紅旗、磨坊、工廠中的房間三個管理區;山南支部有班公、永興、郴州三個街道辦事處,随後撤銷了街道辦事處,改為郴州、新華、永興、新街四個管理區。9月,周口公社撤銷了支部,将7個行政區減少到5個:墨盤、紅旗、新街、永興、郴州。

1961年2月,周口公社更名為周口鎮,周口公社五個行政區更名為5個街道辦事處。8月,周口鎮郊區鄉鎮建立了彭錫莊、李多樓、西陽莊、水關台四個鄉鎮。1962年8月,周口鎮郊的四個鄉鎮公社合并為周口鎮郊區公社。

1965年11月25日,周口鎮改為特殊鎮,第二次脫離上水縣。原周口鎮3個街道辦事處(磨盤、紅旗、新街)改為:仁和、小橋、班公、永興、郴州2個街道辦事處保持不變。1966年1月,周口鎮新設蔬菜街辦事處,共設6個街道辦事處。

後來,周口鎮6個街道辦事處縮小到沙南和沙北的2個街道辦事處。

1972年3月,周口鎮郊區公社分為南郊和北郊兩個公社。

1972年3月19日,淮揚縣前口公社西張樓、馬莊、趙寨、國埠口、陳潭5個旅;上水縣塘莊公社小王營、鐘村、上水縣城關公社徐寨、柴塘、愛英、上水縣連濟公社楊景岩(雅),上水縣荔堀口公社趙寨、東丹莊、蒙英、正和,共10個旅;西華縣大王莊公社的有壯、夏口、當莊,西華縣皮英公社的錫洛、麗穎、旭英,共6個旅。隸屬周口鎮管轄。

1975年,周口市新設營河公社,下轄前金、張埠口、孫子、彭錫莊、東風、郭莊、當莊、夏口8大旅。1979年,在周口鎮建立了蔬菜公社。1981年,英河公社被廢除,并入北郊公社。

1980年10月,周口市下轄鎮更名為周口市。

1983年4月,周口市撤銷了沙安、沙北兩個街道辦事處,代之(擴建)11個街道:仁和街、小橋街道、勞工路、建社路、新街、郴州街(彙)、八一路、七一路、合華路、火車站、紡織路(現為齊邑路西段)。

1984年12月30日,周口市北郊、南郊、蔬菜公社更名為北郊、南郊、蔬菜鄉。

1984年10月,周口市11個街道辦事處縮減至5個:仁和街、小橋街、郴州街(回族)、七一路、紡織路(今七一路西段)。老街下轄市政府徽街辦公室在郴州街。

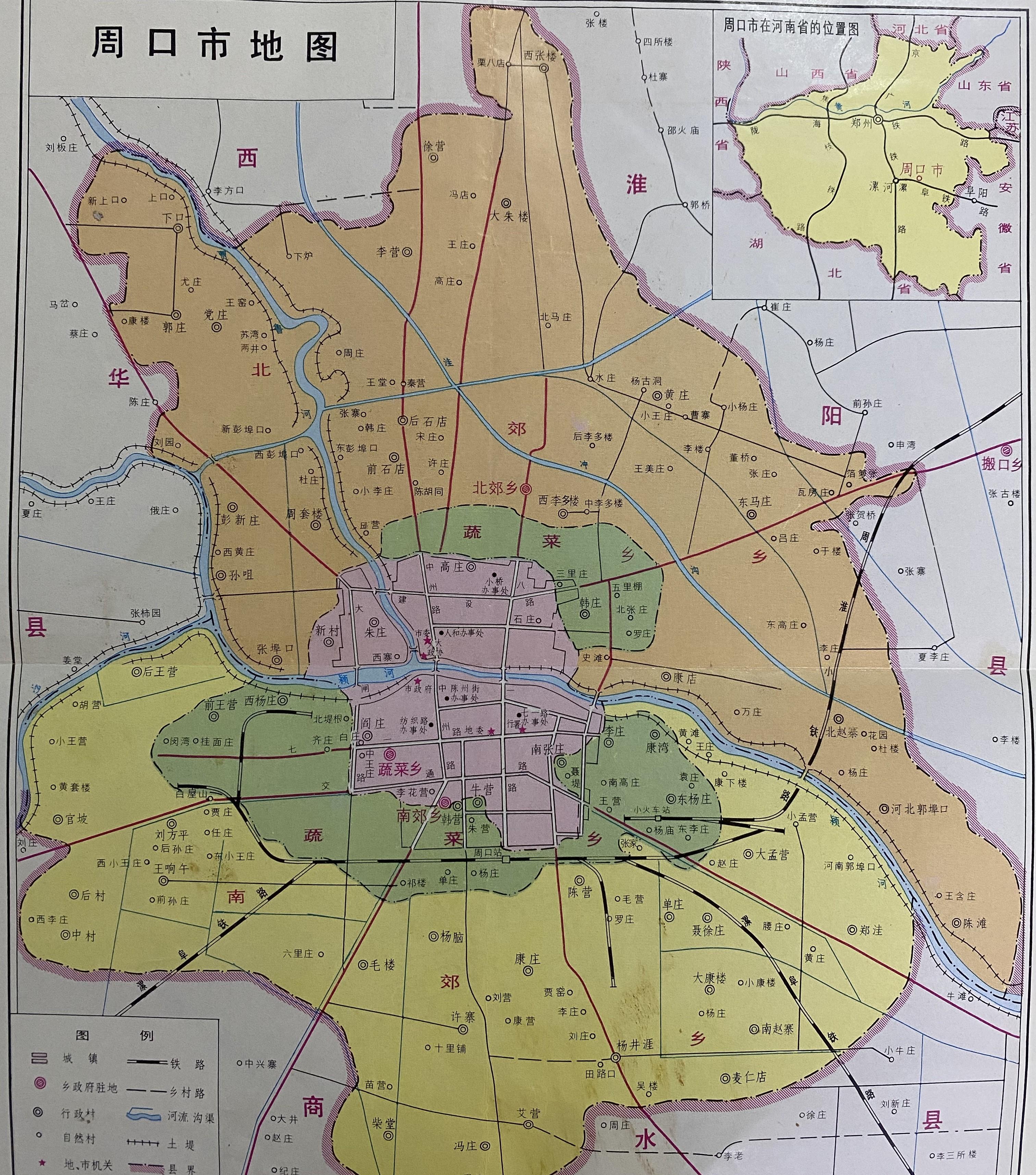

2000年6月8日,周口區更名為地級周口市,縣級周口市更名為川彙區。2000年,川彙區總人口323738人,其中:郴州18720人,奇藝路7233人,紡織路19332人,仁河27409人,小橋23189人,南寮鄉51894人,北角鄉46043人,蔬菜鄉41075人,沙場虛拟街8491人,經濟技術開發區15212人。

2004年,淮揚縣遷口鄉劃歸川彙區管轄。沱口鄉總面積66平方公裡,總人口4.7萬。經過這次行政調整,川彙區人口從調整前的37.6萬人增加到42.2萬人。

2005年,廢除蔬菜鄉、南寮鄉、北角鄉、前口鄉,并成立了相應的街道辦事處(城東、澄南街道、城北街道、流口街道)。後來,城東街道被廢除,其管轄範圍并入郴州、紡織路(後改名為蓮花街)、七一路、仁河、小橋等街道。

2006 年,上水縣埠口鄉劃歸周口市川彙區管轄。

城北街道的立莊、昭寨、康店、萬莊、陳潭、國埠口劃定為文昌街道辦事處。

2011年2月28日,川彙區文昌、前口、淮揚縣徐灣鄉兩個街道辦事處轉入周口市東新區管委會。

2012年8月17日,川彙區太昊路街道辦事處的豐莊、柴塘2個組織村劃歸上水縣城關鄉管轄。

2. 郴州街回街辦事處

西以大閘路為界,東以八一路為界,南以岸胡同(鄒坊街南側)為界,北以英河為界。街道辦事處接管後張營北側,管轄甯莊街、嶽來街、郴州街、錢莊營街、鄒坊街、北永光街、南山貨運街、新街、文華街、和平街、西街、華景台街等13個居委會。因為轄區内的主要街道郴州街,原來是回族居民區,是以才得名。

1948年改名為嶽來鎮,1952年更名為嶽來行政街,1953年成立郴州回族自治區政府,1956年更名為郴州街道辦事處。1960年3月并入山安分公司,9月,山安分公司郴州管理區成立。1962年,郴州行政區更名為郴州街道辦事處。1967年,它被命名為反修理街辦公室。1973年并入沙南街道辦事處。1983年,山南街道辦事處解散郴州街回街辦事處。

轄區毗鄰沙營河與嘉璐河交彙處,中州路大橋(老陽大橋)是周口沙英河南岸最早的開發區。周口---子午街(今老街)的一條街道,最早的輪渡港口----周家埠口,最早以行業命名的街道----撣族貨運街、油坊街、鄒坊街、西坊子街都分布在這裡。在明末和清初的鼎盛時期,有7艘渡輪和12個大門。周口曾是"八景頤川"市區輪蹄、河邊釣魚歌唱、渡港、泰安吉雪、普濟鐘、柳香盛歌等風景在這裡。

有盈河購物中心(建新路中段以北,賣電)、周口百貨等商販、大石街和大井沿2個已有100多年曆史的熟食交易市場,熟食貿易和夜市攤位一直營業到午夜。有文化國小、周口市第三中學(原周口市第八中學)、職業中學、婦幼保健院、第三人民醫院、巨通電纜集團(原周口電纜廠)等機關。

1. 甯莊街居委會

2002年轄人民西路48-338号,685戶1782人,其中回族1054人,是周口市回族聚居區之一。居委會成立于1983年12月,管轄區域為當時甯莊街,是以得名。淮清寺和周口市品質技術監督局都駐紮在這裡。

2. 悅來街居委會

轄月來街、新都口北口至八一路沙英河大橋(勝利橋)周濱中路(沙營河南路),2002年住戶1128人。原隸屬于郴州街道街道居委會,成立于1966年,命名為嶽津路居委會。由于所轄街道為粵萊街,1982年更名為現名。

悅來街,西起郴州街,東至甯莊坑北端,長350米,呈三角形分布。這是一個回族定居點。隸屬于郴州街居委會和悅來街居委會。1918年,《繼續修繕尚水縣紀事》記載,清代中期,周口商興旺,數千名商戶聚集,客棧排成一排,取"近越,遠來"的意思,取名嶽來街。它于1967年更名為Anti-Repair Street,并于1982年恢複原名。

3. 原張漾市居委會

轄界牌街、體育場胡同、三連坑口、中州路之間的人民路。2002年,有453戶1672人,其中回族聚集地756人。因為居委會駐紮在錢炯杭營街,是以被命名。1966年更名為人民路居委會,1983年更名為現名。毛皮廠、市政工程部、市政管理辦公室、電影公司、第三人民醫院、巨通電纜集團(原周口電纜廠)都駐紮在這裡。

捷牌街,北起清河街,南至七一路,全長250米。這條街剛建成時,有一個界闆,西屬于上水縣,東屬于淮陽縣,故命名為界牌街。它也分為南邊界排街和北邊界拜縣街。1967年,南北邊界排街合并,更名為月進路(南段),1982年恢複原名(街排街)。

胡同體育場,從西至東至郵電局家庭醫院北面,長200米,呈矩形分布。胡同的北側是居民排屋,南側是周口市體育場和周口市工會辦公室。在胡同的西部,有周口電影公司。胡同原本是街牌街,因為它位于周口市體育場之後,并于1987年單獨命名。

4. 邳坊街居委會

2002年轄中州南路東側、銀行胡同郡坊街(人民路西入口南至郵電大廈北側),2002年住戶1350人。居委會建立于1983年,以轄區内的主要街道命名---披芳街。原由奇藝路街道辦事處管轄,1987年劃歸郴州彙街辦事處管轄。川彙區文化中心、國家稅務局、第二制革廠都位于這裡。

鄒坊街,北起人民路,南至銀行胡同,東至界派街,全長323米。明朝末期和清朝初期,從北京、天津、南京、濟甯市、山東省、桑坡村、興陽、豫縣等地來到這裡定居,生産皮具,是以這條街就以獠牙命名。它于1967年更名為紅星街,并于1982年恢複原名。第二家制革廠就位于這裡。

銀行胡同,從東邊的界牌街到西邊的披芳街,全長100米。因為它位于鄒坊街的南側,是以原名鄒坊南街。1967年,更名為紅星街。後來,由于它位于周口市人民銀行後面(現在搬到了中州路和七一路的交彙處),并且是銀行一些員工的位址,是以于1982年更名為銀行胡同。

5. 郴州街居委會

轄郴州街、新都口街、清河街、嶽來街,2002年戶籍665戶,1820人(含回族1429人),是回族集中居住區。1966年,它更名為反修理社群委員會,并于1982年更名為原名。

郴州街。1918年,《尚水縣紀事》記載,這條街始建于清鹹豐時期,隸屬陳州(今淮揚縣)管轄,故得名。1967年與悅來街合并為防修街,1982年恢複原名。1985年,東方紅大道(現中州路)擴建時,占據了東盤公街的西部;1987年,剩餘的東盤公街劃歸陳州街,使街道向西延伸,從東邊的月來街到西邊的中州南路,全長250米。回民國小和郴州清真寺都駐紮在這裡,這是回族聚居地。

新都口街,南面從清河街(現合并為界牌街)和北面的周濱中路(現為濱河路或沙營河南路)出發,全長80米。因為新渡輪碼頭,原周家口的主要渡輪之一,位于這條街的北端,是以它的名字。1967年更名為月津路(北段),1982年恢複原名。

清河街,北起新都口街,南至界牌街,全長20米。雖然街道與市區相鄰,但街道僻靜,環境安靜,回族和漢族人和諧相處,是以街道以"安靜和諧"命名。1967年更名為粵金路(北段),1982年更名為清河街,現并入界牌街。

6. 大衆街鄰裡委員會

它管轄大中街,新生街和周濱中路的一段,2002年有182戶和650人。

大衆街,别名田園,油磨坊街。它從北面的周濱中路到南面的郴州街,全長160米。1918年,《商水縣繼續修修紀事》說,清代時,這條街上到處都是油廠,原名油廠街。中華人民共和國成立初期,尚水縣人民劇團駐紮在這條街上,并在此劇場演出了很長時間,1967年更名為萬人街。周口市住房管理局和惠民國小都駐紮在這裡。

新生街,又稱彜族庸俗街,屬于大中街街道居委會管轄。解放前,是煙花柳巷,妓院林立,故稱萬關街。這條街是周口八景區之一的"劉巷盛閣"的所在地。1949 年,們被解放并重生,并更名為新生街。1985年,東方紅大道(中州路)擴建時,街道西側被拆除,街屋所剩無幾。1992年,當新的濱江遊樂園建成,周濱路和中州路拓寬時,街上隻剩下一棵百年老槐樹,站在中州路的一側,緬懷新生街的滄桑。

7. 永興北街居委會

轄永興北街東側、侯上營街、中州路一段(人民路西出口與中州路沙營河大橋之間)。2002年,有287戶969人。周口保險公司和周口盈河購物中心都駐紮在這裡。

永興北街,北起西街,南至河口T形街,長380米。1918年,《商水縣紀事》記載,清初這條街興旺發達,群衆為了取吉祥、确定位置,确定了街道的名稱。1967年更名為東方紅大道北段。1985年,東方紅大道(現中州路)開通時,永興北街東側的房屋被拆除;1986年,東方紅街(現中州路)建成後,永興北街日趨蕭條。

經過張漾街道,西起中洲路,東至馬鬃廠,北至郴州街,全長400米。清朝統治時期,曾國藩在這裡紮營鎮壓燚軍,而這個地區的居民大多姓張,而且是以原張烨的名字命名的,是以叫侯張營街。它于1967年更名為公社街,并于1982年恢複原名。郴州彙街辦事處位于這條街的北側。

8. 山品街居委會

轄南山貨街和老街,2002年有302戶1003人。1967年更名為東方紅北區居委會,1982年更名為南山貨運街居委會,1983年更名為山上街居委會。

南山貨運街(含剪刀街),北起周濱路至南西街,全長650米。1918年,《尚水縣紀事》記載,清朝時期,山西、陝西、河南西部的商人用輪船運煤、石磨、陶瓷等山的特産,他們在這條街上經營,是以叫山貨街。1967年與剪刀街合并,命名為東方紅街北段;1982年,為了差別于河北山貨街,它更名為南山貨運街(此時剪刀街并入南山貨運街,現在并入老街)。川晖區婦幼保健院和百貨公司就位于這裡。

老街,原名子午線街,是周口沙營河南岸最早的一條街道。從北面的周濱路到南面的南山貨運街,全長350米。1918年,《商水縣紀事報》說:"過去,沙河南岸隻有子午線街,有幾位居民。明永樂之後,逐漸發展起來。在清朝時期,這條街以其布村和錢屋而聞名。傳彙區政府、周口市地方稅務局稽查處、川彙區勞動局勞動力市場、川彙區财政局都駐紮在這裡。

9. 新街居委會

轄新街、文化街,2002年有530戶,1773人。1986年更名為紅衛路北段居委會,1982年更名為原名。原周口市法院、皮具廠、工商聯都駐紮在這裡。

新街,現稱和華路(北段),北起周濱路(濱河路),南至西街,長300米。在明朝末期,這條街是嘉泸江(又稱小黃河)的一部分,意思是嘉沢河和沙營河不是這條街北口的丁字路口,而是一個十字路口。嘉璐江流經新街、(小)南大街、人民商場西側的淳浦坑、蓮花市場南蓮坑、漢營、丹莊、陽瑙、泗寨、裡勞、瑤潭、蓮集、河岩、角埠口、楊居埠口,到達南頓,與雲涼江、清水河彙合,沿古河流淌, 并在淮甸以西的石寨村彙入英河。除了這條主幹道外,還有一些甲泸河支流延伸到上水縣東郊,沿花河鄉幹河,在相城縣水寨南郊,俗稱趙光銀糧運河。沙英河以南的嘉璐河填埋後,形成了一條新街,相對于子午線街的老街,被命名為新街。

10. 文化街居委會

文化街,從東邊的老街開始,中間穿過新街,西到文化國小的東南門。

11. 和平街居委會

和平街,從南邊的西街到北邊的文華街,全長1100米。

12. 華景台街道街道居委會

轄芙蓉北路、西大街西、大閘中路以東,2002年有564戶2118人。1949年更名為西街居委會,1962年更名為西街居委會,1966年更名為反迪路居委會,1982年更名為華景太極街道委員會。職業中學和印刷廠都位于這裡。

13. 西大街鄰裡委員會

2002年,它管轄西大街北側1-137号和西大街南側368-459号,有414戶和1392人。1966年,它更名為反帝國主義道路鄰裡委員會,并于1982年更名。原市皮鞋廠、四梁店、糧倉粉廠等都駐紮在這裡。

西大街,東起中洲路至西大閘路,全長1400米。隸屬和平街街道委員會、西街街道委員會和新街街道委員會管轄。1918年,《尚水縣紀事》記載,這個地方原名西新寺,後來與東新街合并,稱為新集街。清末年,有較多的糧廠,命名為西芳子街。1949年後,糧廠被禁止,分别命名為西新寺街和西街。1967年,它更名為反帝國主義道路。1982年,西大街和西辛集街合并為西街。1987年,西盤公街成立。

西大街與南山貨街的垂直交彙處——永興北街,俗稱大十字街,是周口繁華的一個地區,有著名的回族食品交易市場。西大街和新街-小南街的垂直交彙處,俗稱小十字街,是一個漢族熟食交易和蔬菜農貿市場。沿路,還有市級皮鞋廠、印刷廠、職業中學等機關。