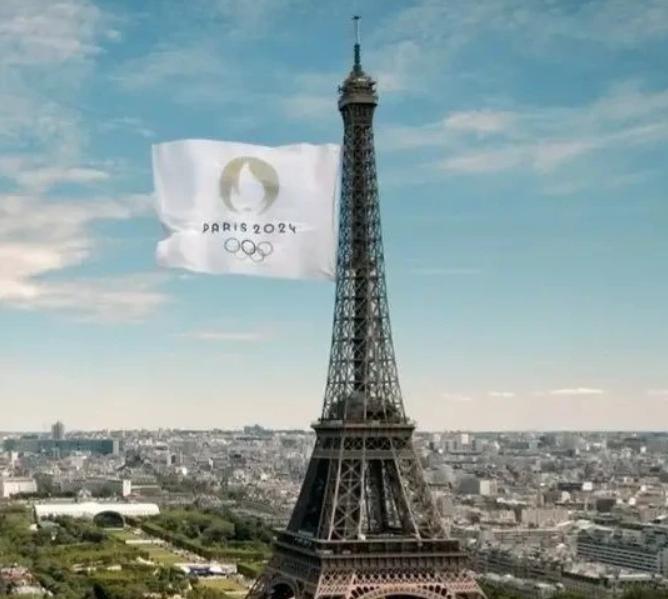

第32屆夏季奧林匹克運動會于8月8日晚在東京閉幕。作為第33屆夏季奧運會的東道主,巴黎呈現了"巴黎八分鐘",向觀衆展示了一個充滿活力的時尚和經典之都。

在這八分鐘裡,随着"馬賽"的推進,法國國家交響樂團的表演者出現在法蘭西體育場、塞納河、巴黎聖母院、盧浮宮、老巴黎火車站的鐵軌的著名角落,以及音樂與城市空間的結合和互動,尤其是法國宇航員托馬斯·M·佩斯凱(Thomas M. Pesquet)用薩克斯管将整個演出推向高潮的《馬賽》的最後一站, 讓不少網友改變了東京奧運會開閉幕式的争議,一緻認為"這段戀情很法式",但也是三年後巴黎奧運會充滿期待。

在八分鐘内展示一個國家或一個城市的性格并不容易。浪漫的法國人選擇了交響樂,與音樂和體育完美結合,實作跨界交流。

馬賽與莫紮特有什麼關系?

長笛是樂團木制品中最"閃亮"的樂器,在每場音樂會上都特别引人注目,作曲家們喜歡它,将長笛交給交響樂中最悠揚,最令人陶醉的獨奏曲。在《巴黎八分鐘》中,女音樂家站在法蘭西體育場的屋頂上演奏長笛,明亮、悠揚的長笛聲在空中回蕩,令人陶醉。

後來,小提琴家在巴黎聖母院前的塞納河畔演奏。回到盧浮宮,馬林巴鋼琴用空虛的靈魂填滿了神聖的空間;在藍天和陽光下,鋼琴家們在巴黎舊火車站的鐵軌上演奏。最後,在國際空間站上,宇航員們用最浪漫的樂器薩克斯管吹出了"馬賽"的最後一段旋律,浪漫、陽光、充滿活力的巴黎秀。

作為法國國歌,《馬賽》大概是世界上最熟悉的國歌之一,它的受歡迎程度僅次于《國際歌》。不僅因為它優美的旋律,還因為它所頌揚的曆史,是人民争取自由的曆史。馬賽最初被稱為萊茵軍團,是法國大革命中最受歡迎的國歌。

《馬賽》的作者則有着不同的故事,最著名的作者是法國大革命時斯特拉斯堡市衛隊工程隊長裡爾的魯格·德·裡爾(Ruge de Lille),這部作品于1792年4月24日首次展出,點燃了馬賽勞工高漲的革命情緒,迅速傳播開來,成為法國大革命期間的國歌。"馬賽"就是這樣命名的。

學者們的另一個流行說法是,德·裡爾隻是一個詞曲作者,而《馬賽》是由海頓的學生和莫紮特在共濟會的朋友寫的。莫紮特于1791年12月去世,他的作曲家朋友為了紀念,将第25鋼琴協奏曲中的旋律改編成"馬賽"的旋律。

由于《馬賽》的受歡迎程度和優美的旋律,許多偉大的作曲家都引用了《馬賽》的旋律,甚至作為法國的代表和象征。柴可夫斯基在1812年《俄法戰争前奏曲》中多次使用"馬賽"的旋律,并以法國數字作為主要動機,指的是法國入侵。肖斯塔科維奇為一部關于普法戰争的無聲電影《新巴比倫》寫了配樂,作曲家将"馬賽"與奧芬巴赫的流行歌曲"Concon Dance"相結合,營造出一種奇怪的集體舞蹈氛圍。

女性音樂家表現出獨立和自由

《巴黎八分鐘》的指揮是29歲的法國年輕指揮家克洛伊·杜弗倫(Chloe Dufresne)。克洛伊·杜弗倫的臉對中國觀衆來說可能有點陌生。但她已經是領獎台上的"老将"。這位年輕的女指揮家畢業于赫爾辛基的西貝柳斯學院,曾指揮過芬蘭廣播交響樂團、赫爾辛基交響樂團等。Marco剛剛赢得了今年的大聯盟,最近入圍了2021年在法國舉行的第57屆國際青年指揮家比賽的20名決賽選手。

馬可國際青年指揮比賽成立于1965年,每三年舉行一次。對于年輕的指揮家來說,馬可獎是一個有吸引力的獎項,獎金高達20,000歐元,不僅如此,還有機會向丹麥國家廣播交響樂團國際知名的首席指揮法比奧·路易斯學習,他經常開始良好的職業生涯。也正是因為衆多國際獎項,克洛伊·杜弗倫脫穎而出,通過《巴黎八分鐘》受到全世界的關注。

雖然隻有29歲,但站在講台上的克洛伊·杜弗倫(Chloe Dufresne)看起來精緻而冷靜,與法國國家交響樂團的白發表演者非常接近。在她的指揮棒的指導下,音樂家們還通過音樂将觀衆帶到了巴黎的各個知名角落。

與Chloe Dufresne合作的是87歲的法國國家交響樂團。法國國家交響樂團成立于1934年,是法國最著名和最具代表性的樂團之一,也是巴黎所有樂團中曆史最悠久的樂團。

值得一提的是,1991年,著名指揮家查爾斯·迪圖亞成為法國國家交響樂團的新任音樂總監,這位有着深厚法國音樂文化的指揮家,為樂團帶來了新的音樂思維。1996年,在迪圖亞的上司下,法國國家交響樂團與國際知名鋼琴家阿格裡希一起在北京舉行了一場轟動一時的演出。

領獎台曾經是男人的世界,有趣的是,"巴黎八分鐘"的演出是女指揮家特别挑選的,也是年輕的女指揮家,無論是指揮家、長笛演奏家還是小提琴家都穿着黑色西裝,充滿專業精神和力量,展現了女性的獨立和自由。這與馬賽人所表現出的自由和平等相吻合。

多才多藝的宇航員展現法國浪漫

在短短八分鐘内,有如此多的法國人回憶起來,最着名的是在國際空間站值班的法國宇航員托馬斯·E·李(Thomas E. Lee)。佩斯凱特用薩克斯管吹響了馬賽的最後一部分。薩克斯突出了法國的浪漫,在太空中玩耍,并使其倍增。于是,這位多才多藝的宇航員突然成為公衆關注的焦點。

事實上,這并不是托馬斯·佩斯凱特第一次在太空中吹薩克斯管。早在2018年,他就在紀錄片《16日出》的封面上播放了同樣的場景。

2009年,托馬斯·佩斯凱特(Thomas Pesquet)成為歐洲航天局8,400多人中最年輕的宇航員。經過七年的魔魔訓練,他終于進入了國際空間站。今年3月,托馬斯被任命為國際空間站的"站長",這是法國宇航員首次擔任如此重要的職位。四月,他第二次前往國際空間站,再次踏上了他的太空之旅。

托馬斯·佩斯凱特不僅有職業承諾,而且有着廣泛的愛好,可以說是一個多面手。他不僅會吹薩克斯管,而且語言流利,除了母語外,還會說英語、德語、西班牙語、俄語和中文。更令人驚訝的是,他對運動有着濃厚的興趣,比如慢跑、籃球、遊泳、壁球、沖浪、登山、山地自行車、帆船、滑雪、跳水、跳傘等等。托馬斯也是一位優秀的攝影師。他用相機通過空間站的圓頂子產品拍攝了數萬張地球照片,并出版了一系列照片。

托馬斯·佩斯凱特所展現的自由和廣度,恐怕是法國人想要傳達的東西。

溫/北京青年報 記者 田萬軒

編輯/穎喬