今年5月27日,紀念曆史學家謝國軒先生誕辰120周年。圖為謝先生寫給石先生的信。

近年來,史玉明的一些藏品和信件經常流入書籍和拍賣行。幾年前,我在一次小型拍賣會上競拍了多封信,都是石先生的朋友寄來的,包括詩作家錢忠蓮、學者陳衛東、翻譯家周維良等,共有20多封。回憶中一次震動是三年,隻是因為平日的習俗,是以一直沒有組織。記得當時拍賣會上,還有一件"金石"手稿多讓我"垂涎欲滴",起拍價不到1萬元,我心理定價3萬,在競拍過程中被提高到5萬,但還是拿不下來,看着它跑了6萬就走了,花掉了别人的家。去年給一位朋友推薦并收到了一封感謝石石100的書,這還應該是石先生的家押金,據了解,謝國軒給石石的信超過三五封,現在大多出來了,這是其中之一。

謝國軒先生是明清曆史的著名專家,他三十出頭,撰寫并出版了《晚明史考》和《明清時代黨的社會運動考核》等專著,後者得到了魯迅《鈎繩文學,辛勤勞動》的好評。謝國軒一生崇敬魯迅,但年輕時卻沒有得到參觀的機會,緣邊,但在年輕時得到了魯迅的稱贊,魯迅也在文章中推薦了他的"清初東北跑者試驗",也值得他一生驕傲。除了曆史學家的身份外,謝國軒還是收藏家、版本編目員和金石科學家。他的禁食被稱為"瓜蒂",意思是在收集一些好書的過程中,太貴而買不起,隻能撿到一些别人看不到的零塊。他說,這就像"買甜瓜,人們得到一些甜瓜寶藏,我隻是在撿一些甜瓜。謝燕益晚年還寫了一首自我叙事詩:"重聚100個無能的世界,坐在綠色中摸了一輩子;這自然是他謙虛的話,所謂Gangua Bitteri,其實每個人都有自己的成功,更何況謝先生的成就都是碩果累累的,是"瓜蒂"能覆寫嗎?

十多年前,我買了一本《瓜蒂》系列,雖然我讀了幾本,但印象基本不多。這次拿到謝國軒的一本葉子給石石的書,是以找出收藏再讀一遍。為了了解閱讀信件之間的關系,還特意借了安迪弟兄的一本厚厚的書《史世玄先生編年史》來讀,以便為齋戒找到一點線索。

謝國軒和石石是"轉石",兩位先生都有收藏和研究石文的習慣。雖然謝燕益比他大四歲,但史先生似乎更早涉足了他的收藏和研究,并且寫了更多。早在20世紀30年代和40年代,石石就對參觀紀念碑和收藏金石碑感興趣,到了五六十年代,對于金石的收藏更加勤奮,直到八十年代,先後出版了《水書》(1987年)、《北山收藏》(1989年)、《金石》(1991年)、《唐石》(2001年)等。謝國軒是古籍專家,他曾說過"其餘書的題文版,燕墩好",可以看出早年也是快樂金石版,而在20世紀70年代初,正是他收藏和研究金石時期的功夫。如謝先生有兩篇《題詞周秋普的《木墨到宋紙細光的藏漢魏石》,詩句和題詞雲:

是以朋友的聲音依然如同,

開陽門外有幸存者;

世界不會和我一起死,

流淌的水已經無情地流逝了。

短暫的星空之夜,

霧影等翅膀還很遠;

可憐的四十五年,

裘德穆永王朝。

俞不僅藏周記墨韓金殘留石墨書,邵良笛以石墨先生用宋紙來細頂韓偉石經殘餘字,王靜安分部為手寫石圖,以驗證其石材經餘字位置非常詳細,油墨如新,還很珍貴。Jimu精鑒定,快樂藏石,對不起很多中國人累了,于羅油炸了,偶遇生病,40歲五歲,封面和張偉文同齡。給家人,奢侈,沒能學,後悔!然而,它的生活愛好,石藏陶,留給來世學習資本,堅實和資産階級的富人之間儲存金玉寶的人民。1972年8月12日傍晚,夏日艱難,夜不能寐,陳年陳年,懷舊老朋友,重新錄下銘文,不知涼風習習,熱度有所減少。

周積木成名入,房間名顯堂的貞操草。工業書法,收藏豐富,藏族漢魏渝二金刻有原古陶、古泉等。"邵良笛"是周繼木的侄子周少良,也是文學史家,曾随謝國軒研究古代文化史。謝先生金石收藏中最重要的部分是周積木、陳介璇和吳大昭的舊詩集,他們在1975年元旦試筆時創作了一首詩《陳寅恪古藏文漢器及其他拓撲》:

學校改革關乎一切,

什麼時間積累碎片?

河流和山脈無盡的藍色,

它仍然在世界上。

此時謝先生已經老少可得,得到他的閑暇,于是拿起老好,開始組織金石版的考察,收內建一本書,為來世保留一份祖國文化精華的複制品。1976年10月28日,他寫了一段話:"......靠黨和我組織的恩惠,對餘生的慈悲,使餘生暫時休息,于是能夠重新理清曆史,溫暖知新,并在其中睡眠養活。風、雨和熱是無止境的。為了統治兩代漢代的曆史,先是拿到齋藏殘瓦當,其次是禁食手稱秦漢瓦當,在武門由何坤玉旋轉,丁少山為沱偉泰雕刻石,在台下發現秦瓦當,滄送吳偉齋,有清清銘文, 在陳武兩個隐蔽的瓦當陀本能聚集一個房間,每個莫玉,都沒有嘗到快樂的滋味,用系列來拯救,讓聖賢們不失自己的遺産,随着省的準備,也是事件也。"

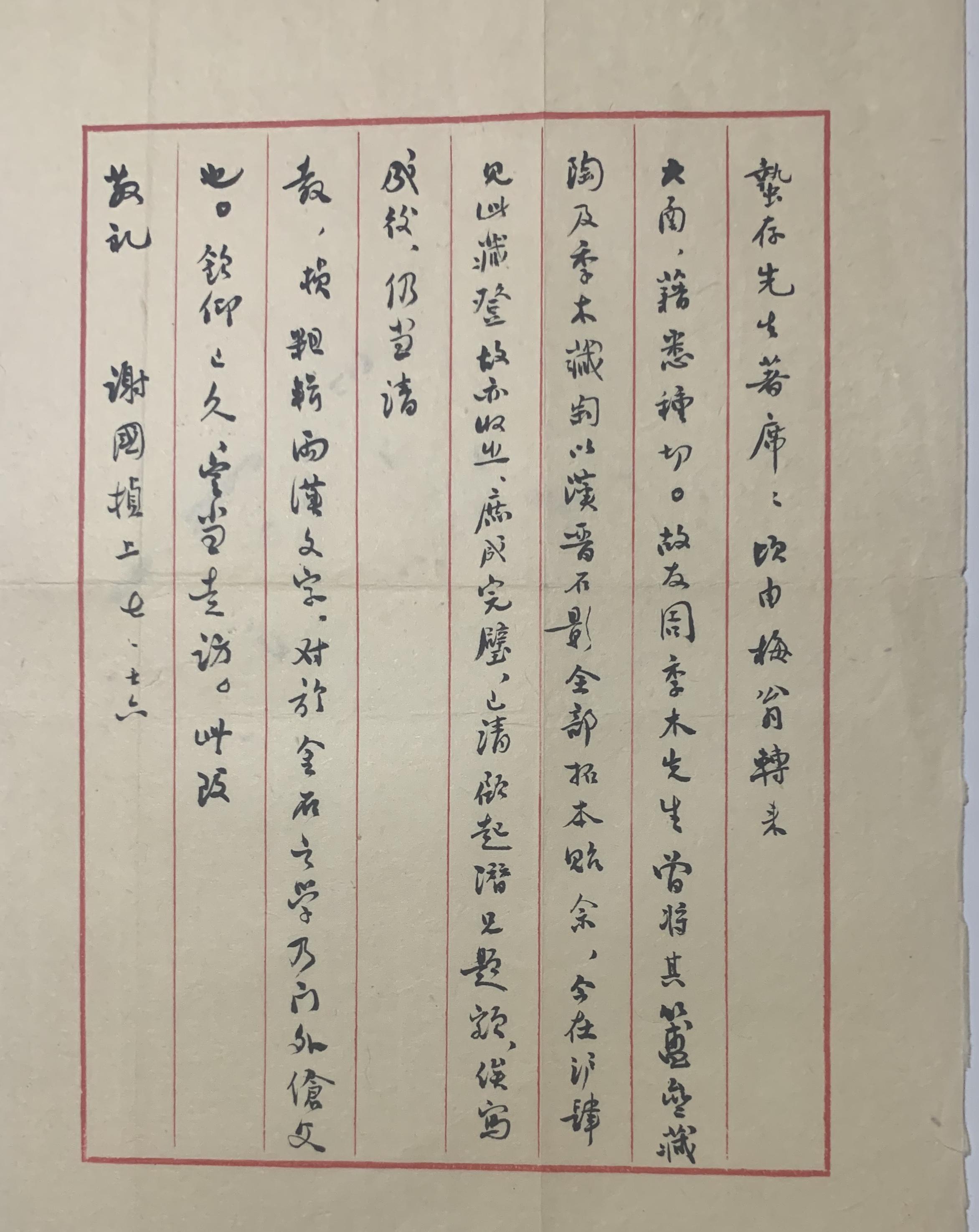

熟悉這個階段的背景,再把葉謝國軒演繹到石石石的手(上圖)上,比較清晰流暢。

成成先生:是從馬榮轉來的

大字母,通過切割。是以,周積木先生曾把他的齋藏陶器和集渾藏陶和集木藏去漢金石影全部頂上原來的玉,現在在上海看到這個藏語的登甯也收到了,到最後,已經要求照顧好量的潛意識弟兄,寫完之後, 仍然當請

教學,粗略系列兩個漢字,為研究金石是門外的父親也是。秦陽已經很久了,決心去參觀。真誠地

敬禮

謝國軒談七。十六

這封信沒有簽過年,但從這封信彬彬有禮的語氣和措辭來看,估計兩位先生以前沒有見過面,特别是"金魁已經很久了,什麼時候來過"這句話,如果曾經有過的話,也就不會出話來了。根據《石師先生編年史》,1976年8月7日,謝國軒先生(剛主)通路了石先生的住所。這次通路,石石交存了一本謝書《金石白玄》,謝葉惠第二天給石先生寫了一封信,表達了他的感激之情:"昨天快講一下,先聽講講義,并贈送了一本大書《金石白璇》,讀完後,"謝國軒又抄錄了他的舊書《讀紀念碑》。。我以為這次通路可能是兩位紳士之間金石訂單的開始。根據随後的通訊報道,謝燕益1976年7月16日的信最有可能。

因為1977年3月6日,根據史先生的編年史,"石先生寫了一首詩,題目是"謝剛先生的德瓦登大帝銘文托本180篇論文,陳一齋齋"。吳儀齋也一樣,兩卷裝上兩卷,徐借看了一個多月,書名一首詩",這就對應了"今天在上海看到這藏式登格道也收到了"這句話。我第一次看到"隐藏"這個詞還不清楚,也無法檢查。直到讀到《涉華》這邊突然,這裡的"鄧"才算是一種古老的工具性解影。

還發生了謝國軒的一批上海上"瓦登托電影",石石其實是之前謝看到也想掙錢,但是因為讨價還價的問題和有點猶豫,被謝國軒趕緊先上車。《紀事報》中有一段史先生自己的陳述:"1976年夏天,俞玄在雲中看到了一個新的收藏的這個包,都是古冀文,讨價還價還沒約定,就把它放在一邊。對于這個沒人想要的東西,晚了幾天,終于為我了。後來,再往前走,這包一直主購謝剛,開始悔改。"後來兩位先生見面談起了這件事,原包裝是陳繼璇将藏着古玉殿的文字碎片,全程贈予吳大展,那裡有180多張紙,有陳的銘文。這是吳大軒家散落的東西,世人怕第二本書。謝國軒的梳妝池分為兩卷,請顧廷龍提問後将金額帶到施先生的辦公室。石世玄對謝某表示贊賞,并問道:"齋月要冷,餘詩要歸來。"

史詩的題詞詩《編年史》沒有記載,我查一下他的地方,詩是五字定律:

齊魯一土,周秦幾洗灰。

道是瓷磚的殘餘,與古代舞台融為一體。

金石開辟了新的域名,愛心送别。

第二次禁食的魅力在,讓我感覺低背。

題詞寫于1977年3月,也就是謝燕益寫這封信并見面後的第二年。謝先生信開頭提到的"馬榮",就是鄭一梅先生。我問鄭你關于回族的曆史,她說,在1970年代後期,謝先生和他的爺爺互動非常頻繁,每次來上海都會來我們家坐下,有時吃午飯再走。那麼很有可能,謝和施的初次交接,是通過鄭老上司的台詞,是以有"瞬間從馬榮到大字,學那種切"的句子。查铮有輝的《鄭一美朋友書》的筆迹,其中一封是1970年代末謝國軒給鄭一美的信,還附有一句話"給石石的哥哥寫信,也希望加一封信代表",可以知道梅翁為轉書,也是不止一次。

謝國軒于1982年9月4日在北京去世,當時傳得很慢,查一下《昭蘇日記》就可以看出,石老在9月12日收到了訃告,當時日記"剛拿到主訃告,也就是給家人發個資訊"。

也就是說,自1976年7月以來,"從馬榮到大信",謝、石兩老直接接觸,差不多是六年的時間。

最後,順便說一句,謝國軒的書法。1925年考入清華國大的謝國軒,以名字的成績進入了梁啟超、王偉等一批中國學碩士。他回憶起清華同學們的一篇文章,說"曆史的時代,依然不浪費誦經、作業,依然從事臨池。他的書法,從北魏開始,也是西唐著名的紀念碑。清華學完畢後,謝國軒随梁啟超前往天津的"冰室",幫助編纂《漢語詞典》,還擔任梁啟超兩個女兒的導師。這個階段,加上梁啟超的晨會,從微妙之處中受益匪淺。它的樣闆書受到梁啟超影響最大的,方俊清朗,角度清晰,即使有些書名和尺子行書,也厚重典雅,氣息走進古往。

謝國軒在清華國大深受老師們的歡迎。我們都知道,1927年6月2日,也就是鑼頭昆明湖王國的前一天,也就是6月1日晚上,謝國軒、劉節等同學在王先生家聊天時,王先生還為謝國軒題詞寫了一把扇子,寫了一首七字詩,由已故唐漢軒創作。據說第二天,王偉出門再來,特意扇上"哥哥"字,直接改寫成"哥哥",然後平靜地去了昆明湖頤和園......這支筆,謝國軒一直珍藏在身邊,直到永遠。

作者:關繼平

編輯:吳東坤