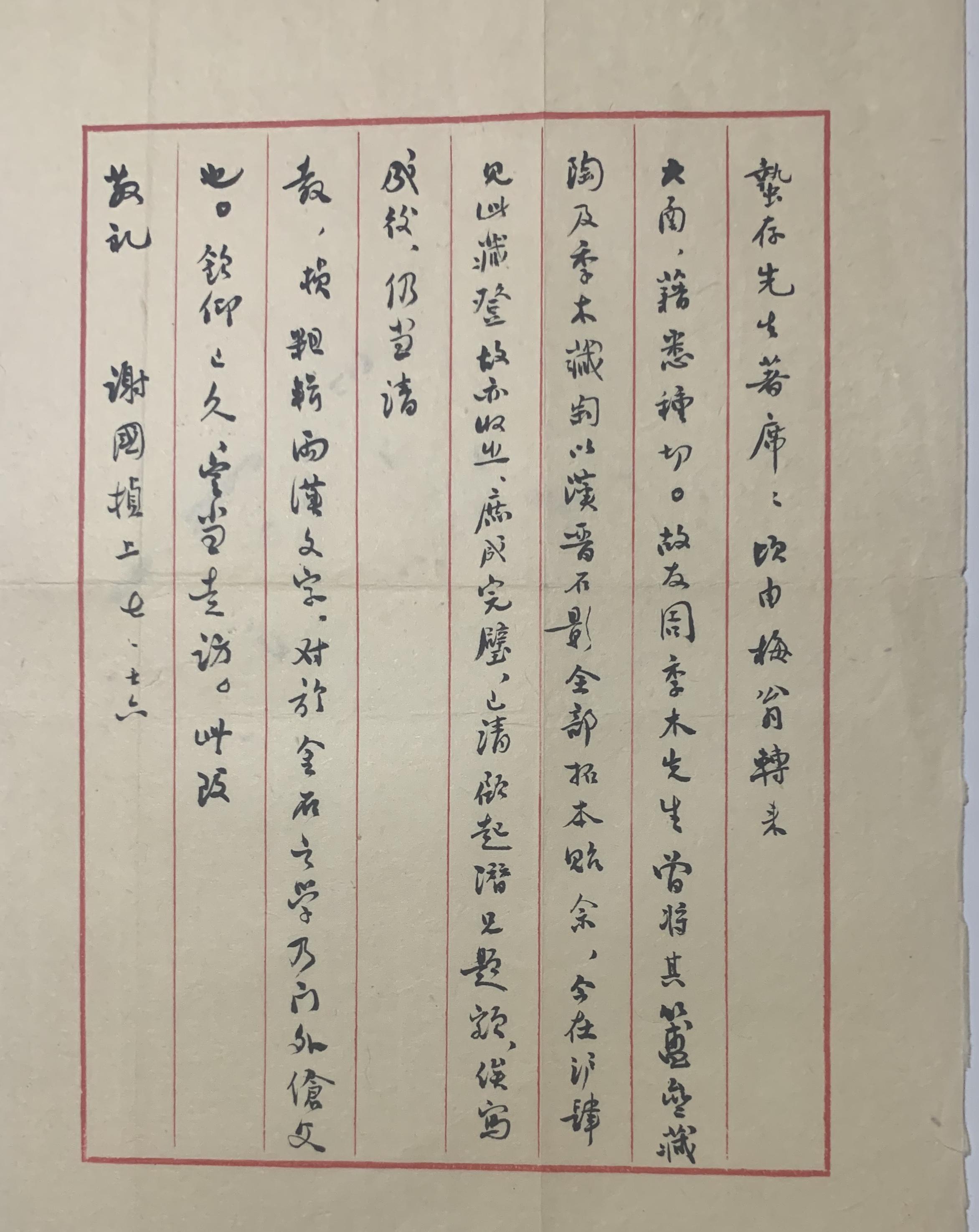

今年5月27日,纪念历史学家谢国轩先生诞辰120周年。图为谢先生写给石先生的信。

近年来,史玉明的一些藏品和信件经常流入书籍和拍卖行。几年前,我在一次小型拍卖会上竞拍了多封信,都是石先生的朋友寄来的,包括诗作家钱忠莲、学者陈卫东、翻译家周维良等,共有20多封。回憶中一次震動是三年,只是因為平日的習俗,所以一直沒有組織。记得当时拍卖会上,还有一件"金石"手稿多让我"垂涎欲滴",起拍价不到1万元,我心理定价3万,在竞拍过程中被提高到5万,但还是拿不下来,看着它跑了6万就走了,花掉了别人的家。去年给一位朋友推荐并收到了一封感谢石石100的书,这还应该是石先生的家押金,据了解,谢国轩给石石的信超过三五封,现在大多出来了,这是其中之一。

谢国轩先生是明清历史的著名专家,他三十出头,撰写并出版了《晚明史考》和《明清时代党的社会运动考核》等专著,后者得到了鲁迅《钩绳文学,辛勤劳动》的好评。谢国轩一生崇敬鲁迅,但年轻时却没有得到参观的机会,缘边,但在年轻时得到了鲁迅的称赞,鲁迅也在文章中推荐了他的"清初东北跑者试验",也值得他一生骄傲。除了历史学家的身份外,谢国轩还是收藏家、版本编目员和金石科学家。他的禁食被称为"瓜蒂",意思是在收集一些好书的过程中,太贵而买不起,只能捡到一些别人看不到的零块。他说,这就像"买甜瓜,人们得到一些甜瓜宝藏,我只是在捡一些甜瓜。谢燕益晚年还写了一首自我叙事诗:"重聚100个无能的世界,坐在绿色中摸了一辈子;这自然是他谦虚的话,所谓Gangua Bitteri,其实每个人都有自己的成功,更何况谢先生的成就都是硕果累累的,是"瓜蒂"能覆盖吗?

十多年前,我买了一本《瓜蒂》系列,虽然我读了几本,但印象基本不多。这次拿到谢国轩的一本叶子给石石的书,所以找出收藏再读一遍。为了理解阅读信件之间的关系,还特意借了安迪弟兄的一本厚厚的书《史世玄先生编年史》来读,以便为斋戒找到一点线索。

谢国轩和石石是"转石",两位先生都有收藏和研究石文的习惯。虽然谢燕益比他大四岁,但史先生似乎更早涉足了他的收藏和研究,并且写了更多。早在20世纪30年代和40年代,石石就对参观纪念碑和收藏金石碑感兴趣,到了五六十年代,对于金石的收藏更加勤奋,直到八十年代,先后出版了《水书》(1987年)、《北山收藏》(1989年)、《金石》(1991年)、《唐石》(2001年)等。谢国轩是古籍专家,他曾说过"其余书的题文版,燕墩好",可以看出早年也是快乐金石版,而在20世纪70年代初,正是他收藏和研究金石时期的功夫。如谢先生有两篇《题词周秋普的《木墨到宋纸细光的藏汉魏石》,诗句和题词云:

所以朋友的声音依然如同,

开阳门外有幸存者;

世界不会和我一起死,

流淌的水已经无情地流逝了。

短暂的星空之夜,

雾影等翅膀还很远;

可怜的四十五年,

裘德穆永王朝。

俞不仅藏周记墨韩金残留石墨书,邵良笛以石墨先生用宋纸来细顶韩伟石经残余字,王静安分部为手写石图,以验证其石材经余字位置非常详细,油墨如新,还很珍贵。Jimu精鉴定,快乐藏石,对不起很多中国人累了,于罗油炸了,偶遇生病,40岁五岁,封面和张伟文同龄。给家人,奢侈,没能学,后悔!然而,它的生活爱好,石藏陶,留给来世学习资本,坚实和资产阶级的富人之间储存金玉宝的人民。1972年8月12日傍晚,夏日艰难,夜不能寐,陈年陈年,怀旧老朋友,重新录下铭文,不知凉风习习,热度有所减少。

周积木成名入,房间名显堂的贞操草。工业书法,收藏丰富,藏族汉魏渝二金刻有原古陶、古泉等。"邵良笛"是周继木的侄子周少良,也是文学史家,曾随谢国轩研究古代文化史。谢先生金石收藏中最重要的部分是周积木、陈介璇和吴大昭的旧诗集,他们在1975年元旦试笔时创作了一首诗《陈寅恪古藏文汉器及其他拓扑》:

学校改革关乎一切,

什么时间积累碎片?

河流和山脉无尽的蓝色,

它仍然在世界上。

此时谢先生已经老少可得,得到他的闲暇,于是拿起老好,开始组织金石版的考察,收集成一本书,为来世保留一份祖国文化精华的复制品。1976年10月28日,他写了一段话:"......靠党和我组织的恩惠,对余生的慈悲,使余生暂时休息,于是能够重新理清历史,温暖知新,并在其中睡眠养活。风、雨和热是无止境的。为了统治两代汉代的历史,先是拿到斋藏残瓦当,其次是禁食手称秦汉瓦当,在武门由何坤玉旋转,丁少山为沱伟泰雕刻石,在台下发现秦瓦当,沧送吴伟斋,有清清铭文, 在陈武两个隐蔽的瓦当陀本能聚集一个房间,每个莫玉,都没有尝到快乐的滋味,用系列来拯救,让圣贤们不失自己的遗产,随着省的准备,也是事件也。"

熟悉这个阶段的背景,再把叶谢国轩演绎到石石石的手(上图)上,比较清晰流畅。

成成先生:是从马荣转来的

大字母,通过切割。因此,周积木先生曾把他的斋藏陶器和集浑藏陶和集木藏去汉金石影全部顶上原来的玉,现在在上海看到这个藏语的登宁也收到了,到最后,已经要求照顾好量的潜意识弟兄,写完之后, 仍然当请

教学,粗略系列两个汉字,为研究金石是门外的父亲也是。秦阳已经很久了,决心去参观。真诚地

敬礼

谢国轩谈七。十六

这封信没有签过年,但从这封信彬彬有礼的语气和措辞来看,估计两位先生以前没有见过面,特别是"金魁已经很久了,什么时候来过"这句话,如果曾经有过的话,也就不会出话来了。根据《石师先生编年史》,1976年8月7日,谢国轩先生(刚主)访问了石先生的住所。这次访问,石石交存了一本谢书《金石白玄》,谢葉惠第二天给石先生写了一封信,表达了他的感激之情:"昨天快讲一下,先听讲讲义,并赠送了一本大书《金石白璇》,读完后,"谢国轩又抄录了他的旧书《读纪念碑》。。我以为这次访问可能是两位绅士之间金石订单的开始。根据随后的通讯报道,谢燕益1976年7月16日的信最有可能。

因为1977年3月6日,根据史先生的编年史,"石先生写了一首诗,题目是"谢刚先生的德瓦登大帝铭文托本180篇论文,陈一斋斋"。吴仪斋也一样,两卷装上两卷,徐借看了一个多月,书名一首诗",这就对应了"今天在上海看到这藏式登格道也收到了"这句话。我第一次看到"隐藏"这个词还不清楚,也无法检查。直到读到《涉华》这边突然,这里的"邓"才算是一种古老的工具性解影。

还发生了谢国轩的一批上海上"瓦登托电影",石石其实是之前谢看到也想挣钱,但是因为讨价还价的问题和有点犹豫,被谢国轩赶紧先上车。《纪事报》中有一段史先生自己的陈述:"1976年夏天,俞玄在云中看到了一个新的收藏的这个包,都是古冀文,讨价还价还没约定,就把它放在一边。对于这个没人想要的东西,晚了几天,终于为我了。后来,再往前走,这包一直主购谢刚,开始悔改。"后来两位先生见面谈起了这件事,原包装是陈继璇将藏着古玉殿的文字碎片,全程赠予吴大展,那里有180多张纸,有陈的铭文。这是吴大轩家散落的东西,世人怕第二本书。谢国轩的梳妆池分为两卷,请顾廷龙提问后将金额带到施先生的办公室。石世玄对谢某表示赞赏,并问道:"斋月要冷,余诗要归来。"

史诗的题词诗《编年史》没有记载,我查一下他的地方,诗是五字定律:

齐鲁一土,周秦几洗灰。

道是瓷砖的残余,与古代舞台融为一体。

金石开辟了新的域名,爱心送别。

第二次禁食的魅力在,让我感觉低背。

题词写于1977年3月,也就是谢燕益写这封信并见面后的第二年。谢先生信开头提到的"马荣",就是郑一梅先生。我问郑你关于回族的历史,她说,在1970年代后期,谢先生和他的爷爷互动非常频繁,每次来上海都会来我们家坐下,有时吃午饭再走。那么很有可能,谢和施的初次交接,是通过郑老领导的台词,所以有"瞬间从马荣到大字,学那种切"的句子。查铮有辉的《郑一美朋友书》的笔迹,其中一封是1970年代末谢国轩给郑一美的信,还附有一句话"给石石的哥哥写信,也希望加一封信代表",可以知道梅翁为转书,也是不止一次。

谢国轩于1982年9月4日在北京去世,当时传得很慢,查一下《昭苏日记》就可以看出,石老在9月12日收到了讣告,当时日记"刚拿到主讣告,也就是给家人发个信息"。

也就是说,自1976年7月以来,"从马荣到大信",谢、石两老直接接触,差不多是六年的时间。

最后,顺便说一句,谢国轩的书法。1925年考入清华国大的谢国轩,以名字的成绩进入了梁启超、王伟等一批中国学硕士。他回忆起清华同学们的一篇文章,说"历史的时代,依然不浪费诵经、作业,依然从事临池。他的书法,从北魏开始,也是西唐著名的纪念碑。清华学完毕后,谢国轩随梁启超前往天津的"冰室",帮助编纂《汉语词典》,还担任梁启超两个女儿的导师。这个阶段,加上梁启超的晨会,从微妙之处中受益匪浅。它的样板书受到梁启超影响最大的,方俊清朗,角度清晰,即使有些书名和尺子行书,也厚重典雅,气息走进古往。

谢国轩在清华国大深受老师们的欢迎。我们都知道,1927年6月2日,也就是锣头昆明湖王国的前一天,也就是6月1日晚上,谢国轩、刘节等同学在王先生家聊天时,王先生还为谢国轩题词写了一把扇子,写了一首七字诗,由已故唐汉轩创作。据说第二天,王伟出门再来,特意扇上"哥哥"字,直接改写成"哥哥",然后平静地去了昆明湖颐和园......这支笔,谢国轩一直珍藏在身边,直到永远。

作者:关继平

编辑:吴东坤